もっとも多かった答えは数字の数え方でした、

「おれはoneからtenまで数えられるよ、イチイ、ニイ、サン・・・」

そのほかには、

友人「知ってる日本語ねえ、『ムシムシ』!」

ボク「Oh, MUSHI is a bug!」

友人「No! uum.. When you answer on the phone, you say ムシムシ・・」

ボク「Oh!!もしもし!!」

友人「Yeah!! That's it!モシモシ?!」

ボクが笑ったのは

「えーっとね、1から10まで数えられるな、それ以外っていうとね・・

『ドモッアリガット、ミスターロボット、ドモッ』かなあ?!」

(これは、1980年代に流行ったアメリカロックバンド、ステイックスの歌「Mr. ROBOT」の歌詞の一部です。)

(すみません、楽屋おちでしょうか?)

アメリカでは声かけ挨拶が基本と思います。

ラボで一緒に働いている仲間同士はもちろん、

ビルを清掃してくれているおにいさんおねえさん、

液体窒素を週一回運んでくるおじさん、

FEDEX配達のおにいさんなど、

たとえ名前を知らなくてもすれ違うときには、

にっこり笑って「Hi!」または「How are you doin'?」と御互いに声をかけます。

(だって朝っぱらから『元気?』って聞かれても、うーん、って感じることもありますから)、

慣れるととっても心地よい習慣です。

人のそばを通るときでもそうです。

アメリカでは必ず「Excuse me!」と声をかけて通ります。

昔の日本でも「ちょっと失礼します」といって通ったかもしれませんが、

今はどうでしょうか?

ボクは当然エコノミークラスで旅行しますが、

狭い通路を通るときに「Excuse me!」と声をかけていくのは

大抵、外国人または外国居住経験者(風)日本人だけです。

多くの日本人は狭い通路を通るときにもなにも言わずに通るだけです、

かばんが人にぶつかっても知らん顔。

日本の航空会社勤務、国際線フライトアテンダントの知人も

「機内サービスをしたときに『Thank you!』と言わないのは日本人だけ、なんとも感じが悪い。」

と漏らしていました。

そういうわけでもなさそうです。

これにはいくつか隠れた(?)理由(わけ)があるように思います。

「私はあなたのことをちゃんと気にかけているのよ。」

という意味が含まれているんじゃないかな、と感じます。

これはアメリカ社会の中で大事な意思表示かもしれません。

もうひとつは、

これはアメリカならではと勘繰っているのですが、

にっこり笑って挨拶することで

「自分はあなたを襲ったりするような敵ではありませんよ」

と主張しているのかなとも思います。

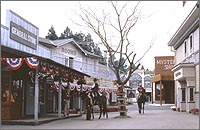

アメリカの歴史は開拓の歴史でした。

そして、新天地を求めて欧州からやってきた移民の生活は、

未開の土地で危険と隣り合せだったと思います。

実際に開拓時代のアメリカでは、

山林原野にぽつんぽつんと家が一件ずつ点在し全く村落の形態をとっていなかったといいます。

そのような中では、家を出て外で出会う人が自分の知ってる人や味方とは限りません。

そんな中で「自分はあなたを襲う意志はありません」という証に、

見ず知らずの人にも挨拶をするようになったのではないかと思います。

当方は内心「こりゃ、極東アジア人のアメリカ社会での偏見かな」とも感じていたのですが、

とある本で同じような文章を目にして思わず共感を覚えました。

「アメリカではジョギングや朝の散歩をしていてすれ違うたびに、

見知らぬ同士でも挨拶をかわす。

大変いい習慣だが、

うがった見方をすれば、その挨拶が実は

『自分はあなたにとって危険な人物ではありませんよ』

という意思表示に思える。

挨拶をかわす人はどうも白人よりcolored peopleの方が多いように思う

(ボクの注釈;つまり、白人社会ではcolored peopleは

敵対する危険な存在として意識また誤解されやすいことの裏返しです)。」

といった記載がありました。

同じ感想を持ったのはボクだけじゃないんだ、

と思わずうなずいてしまったのは言うまでもありません。

さらに、アメリカはコミュニケーションの国です。

話してなんぼ、自分の意見を主張してなんぼの国です。

それに引き換え日本は時として「黙して語らず」「沈黙は金、雄弁は銀」など、

会話・対話よりも寡黙を尊ぶような感覚もあります。

例をあげましょう。

面白いことに、

どうもアメリカ社会では「仕事中の雑談はいけないこと」という意識はないようです。

マウスの手術中でも彼らは雑談を止めません。

当方からすると「ちょっと音楽でも聴きながら」の方が手術ははかどるのですが、

どちらかというと彼らは「仕事中に音楽を聴くのはよくない」と思っているようで、

ラジオのスイッチを入れることはあまりありません。

一方日本ではと言うと、

(特にボクたちが子供の頃)

「おしゃべりなんかしてないでちゃんと仕事(お勉強)しなさい」

なんて言われませんでしたか?

こうしてみると、

コミュニケーションの手段たる言葉に対する考え方も違うかもしれません。

実際には「英会話(語彙、ヒアリングなど)の技術に乏しい」のではなく

「対話の中で自分の言いたいことをはっきりつかめていない、

自分の言葉に対する意識が希薄」なせいのような気がします・・

確かにそのように感じます。

海外でも、ひとりでいる時にはおとなしいが日本人同士の集団に入ると突然傍若無人、

無礼になる光景を見たことはありませんか?

(以前留学便りでお話した機内の騒々しさも、

デルタ航空と日本航空では大きく違いがあるようにも感じています。)

おおよそ似通った価値観を持つ人たちが村社会の中で、

時として「あうんの呼吸」を駆使しながら生活してきた国です。

したがって言葉に対する意識がいつの間にか希薄になったのではないでしょうか。

日本人は「自分たちにしかわからない特有の言葉」を使うとも言われます。

確かにその通りではありませんか?

かつての(今も?)日本社会での企業家、政治家、組織のトップの言葉、

あいまいな言い回し、口先だけの約束などなど・・

「ほにゃらら・・しないわけではない」

なんて英語に訳せますか?!

また「ほにゃららと考えられる、思われる」といった、

主語を消したあいまいな表現などなど・・。

言葉の意識に対する希薄さはそのまま、

自分の発言に対する無責任さにもつながっているように感じます。

国際社会では「自分の言いたいことを」「明瞭端的に話し」「Yes, Noをはっきりさせる」ことが必要と感じます。

英語の文法、会話の技術なんてどうでもいいと思います。

でもどういうわけか否定疑問文に対するyesとnoは間違えなくなりました、えっへん!)

欧米社会は言い換えればキリスト教を中心とした「聖書文明」社会です。

ちなみに新約聖書・ヨハネによる福音書、

最初の一文は「最初に言葉があった。」です。

もちろんこのあとには

「言葉は神と共にあった。言葉は神であった」

と続きますのでこの「言葉」は神様による言葉で人間の発する言葉ではありませんから、

ほんとの意味合いは深遠なものです。

言葉は対話の手段としてどれだけ重要な意味を持つことが御分かりいただけるのではないでしょうか。

日本でも、

自分の発言する言葉に対する意識を高めること(何を言いたいのか簡潔に話す)、

責任を持つこと、

言葉によるコミュニケーション(対話)を大切にすることは

とってもいいことだと思いませんか?

アメリカがまだ貧しかったころ ジャック・ラーキン 青土社

アメリカをたぐるー米国本土48州牧師夫婦の車旅 山本将信・愛子

聖書 新共同訳 日本聖書協会

アトランタにおいても、ダウンタウンや電車の中で、のべつまくなしに

「Hi!」

「How are you doin'?」

なんて挨拶してるわけではありません。

もう少し小さなコミュニテイのなかでは

(エモリーキャンパスのなか、働くビルの中、家の周囲の朝のジョギング散歩など)

頻繁に挨拶が行われているのです。

これを

「southern hospitality」

(アメリカ南部特有の人なつこさ)

によるものだと言う人もいます。

それじゃあ、

ニューヨークではどうかな、テキサスでは、西海岸では?

なんて聞いてみたい気がします。

2001.7