神経支配:

瞳孔は自律神経の制御を受ける.散大筋に対しては交感神経の収縮作用と副交感神経の弛緩作用が,括約筋に対しては副交感神経の収縮作用と交感神経の弛緩作用が,それぞれ二重相反支配となっている.瞳孔散大中枢は視床および視床下部後半に,瞳孔収縮中枢はEdinger−Westphal核(動眼神経副核,または瞳孔核または瞳孔括約筋核または中脳縮瞳核) にある.これらにより,瞳孔の散大・縮小がおきる現象は「・・反射」と表現する.

散瞳がおこる反射には脊髄毛様反射があり,縮瞳がおこる反射には対光反射・近見反射がある.

瞳孔の大きさは散大筋と括約筋(というか,交感神経と副交感神経)の均衡で決まる.散大筋の麻痺では径2mm以下になることはないが,括約筋が収縮すると,

対光反射 light reflex・対光反応あるいは光線反応:

眼に光がはいると瞳孔は収縮する.光刺激を受けた瞳孔は,0.2〜0.3sec の潜時ののち約1sec で最大収縮に達し(副交感神経作用),その後散瞳(交感神経作用)し元の大きさに戻る.より正確には,ある程度以上の変化量(加速度)によって反応する.網膜神経細胞による順応のため ?

片眼ずつみると,照射された側の縮瞳は 直接反応 direct reaction,他眼の縮瞳が 間接反応 indirect reactionである(あるいは consensual light reflex;交感性とか共感性あるいは同感性などとも記述される).視神経は半交叉であるし,介在する視蓋前域核は両側の E-W核へ信号を送る.これらにより,直接反射と間接反射は同程度に起こる.ただし詳細な研究では,直接反射のほうがわずかに大きい,とのことである.視交叉・後交連とも交叉線維による情報量のほうが多いとされる.

❶ 経路は次のようである.

1.網膜(W型神経節細胞)からの求心線維が外側膝状体の手前で分かれ,視蓋前域核に達する(ここでシナプス).

2.視蓋前域核から発した介在線維 intercalary neuronは両側のE-W核に至る(ここでシナプス).対側のE-W核へ向かう線維が後交連となる.通常,刺激量は左右同じとし,不同は遠心路の異常によると考える.

3.E-W核 → 動眼神経(下枝)を通る副交感神経(遠心線維) → 毛様体神経節(ここでシナプス)

4.毛様体神経節 → 短毛様(体)神経 → 瞳孔括約筋 → 瞳孔収縮(miosis)

❷ 暗いところで散瞳する反射経路は次のようである.

0.光の off刺激が,E-W核を抑制する.

1.暗所情報が視神経を経て,視床下部(自律神経系の最高中枢)→ 毛様脊髄中枢とよばれる第一胸髄の交感神経・中間外側核(Budge中枢)に到達する.

2.第一胸神経節(または星状神経節)を通って交感神経管に入り,上頸神経節を介して交感神経として内頸動脈とともに眼窩内へ入り毛様体神経節を通過する.

3.短毛様体神経に加わる.→ 瞳孔散大筋 → 瞳孔散大(mydriasis)

4.内頸動脈を経由しない一部は,上頸神経節 → 三叉神経節(半月神経節) → 三叉神経第1枝 → 上眼窩裂 → 毛様体神経節 → 長毛様体神経 → 散大筋の経路となる.

(一部どころか,こちらが中心とのテキストもあり.副交感は短毛様体神経/交感は長毛様体神経と割り切っている ?)

| ✓▣ | 対光反応の異常は,視神経炎で唯一の他覚的検査である. |

| ✓▣ | E-W核は左右一体となっている(視能学 p179),とのことで,エッセンシャル眼科学(第8版 p61)の模式図もE-W核が一つになっている.一応,後交連の存在からすれば図のように左右一対のE-W核とするほうが動眼神経にも都合がよかろう,と思うのだが どんなもんですかね. |

近見反射 near reflex(輻湊調節反射 convergence−accommodation reflex:

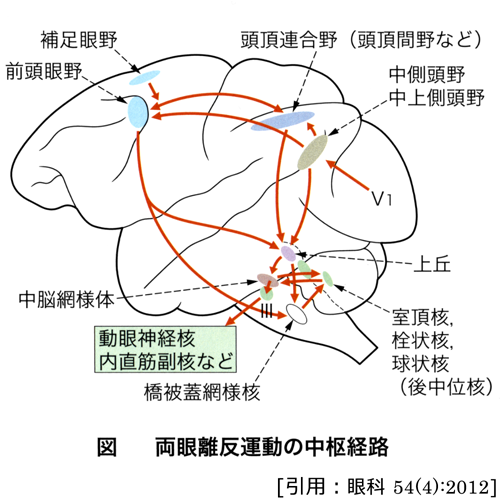

注視する対象が接近したときに,a)輻湊 convergence,b)調節 accommodation,c)縮瞳 pupil contraction が連動する複合反射運動(motor triad)である.これらの動眼神経核は部位がわかれており,動作は独立して起こる.連動は核上性のコントロールによる.

1.対象までの距離情報は,像の「ぼやけ」と「両眼視差」である.対象物の接近・離反を検出するのは視覚領V5の処理である.さらに,反射性運動にかかわる側頭後頭連合野と,随意性運動にかかわる前頭眼野が介入する.

視覚野で認識されたこれらの情報(Y型神経節細胞)は皮質視蓋路を通り脳幹・動眼神経副核:(EⲻW核),または一部小脳に達する.

2.視覚領V5の輻湊の運動信号は,MLFを経由せずに(?)上丘が受ける.内直筋の収縮刺激はPerlia核(内直筋亜核)→両内直筋の収縮となる.微調整は,小脳虫部や室頂核による.

「輻湊」により調節と縮瞳が起こる.輻湊と調節は同時に起こるのが正常で,「ぼやけ」だけでも輻湊を生じ,「両眼視差」だけでも調節を生じる.また,片眼の近見視でも縮瞳がおこる.

3.調節および縮瞳の刺激は輻湊により、内直筋にある知覚受容器→三叉神経→三叉神経中脳路核→ EⲻW核に達する.副交感性節前線維は EⲻW核の調節核(前中部・毛様体筋核)から発し,動眼神経を経由し毛様体神経節でシナプス結合する.節後線維は短毛様体神経を通過して眼球に入り、大部分(95%)は毛様体筋を収縮させて調節に関与する。同時に一部(5%)が瞳孔括約筋を収縮させ縮瞳が起こる.

近見時の縮瞳信号は,後頭葉皮質近傍〜前頭眼野から動眼神経副交感核へ入力する.

なお,対光反射による縮瞳情報は視蓋前域から入力する.

4.Perlia核であるが,輻湊中枢というのは否定的,ということになっている(後述).国外での英文記述を検索するすると普通にPerliaが出てくるけど,どうなんだろう.例えば,17野→19野→視蓋前域→Perlia核→EⲻW核の吻側部・尾側部と内直筋亜核,なので中脳の中継点あるいはその辺の領域,みたいな説明になる.

精神感覚反応:

感情 → 視床下部(交感神経中枢) → 脳幹網様体 → 脊髄毛様中枢(Budge中枢) → 上頸神経節

→ 上頸部交感神経叢 → 三叉神経節(半月神経節 semilunar ganglion) → 毛様体神経節 → 長毛様体神経 → 眼球(瞳孔散大筋),の経路による.

脊髄毛様反射:

頸部に対する疼痛刺激により散瞳する.疼痛刺激が脊髄毛様中枢に合流して生じる.その後の経路は,上記による.

閉瞼反射 lid closure reflex:

閉瞼時,眼球の上転に伴い縮瞳する.

三叉神経反射:

角膜・結膜・虹彩などに対する疼痛刺激により縮瞳する.経路は不明,だとか.

虹彩内ではプロスタグランジン(PGE1,2α)の関与がある.

①散瞳中枢は8野(前頭眼野)である.8野からの線維は頸部交感神経へ連絡している.前頭眼野で散瞳と開散が連動する.

②縮瞳中枢は20野である.20野からの線維は視蓋前域と上丘でシナプス結合している.前頭眼野で縮瞳と輻湊が連動する.

加齢:

新生児は2mm,10〜20代は4〜5mmで生涯最大を示す.その後再び縮瞳傾向となり高齢では2mm位になる.

乳幼児の縮瞳は,交感神経そのたの神経系の未熟性が主であるといわれる.

老人性縮瞳については,交感神経の活動低下や核上性抑制の減少がいわれている.

屈折・性:

近視眼で大きい.女性のほうが大きい.

睡眠・日内変動:

睡眠中は一般に副交感優位となる(特に nonⲻREM睡眠時).周囲が明るい状況でも,縮瞳により暗い環境を模している,と解釈されている.REM睡眠時には,縮瞳 ⇔ 散瞳が不規則におこる.

日内変動として早朝には散瞳していることが多く,一般に朝6時に最大,深夜12時に最小となる.

瞳孔異常:

【 ![]() 瞳孔異常 】

瞳孔異常 】

神経学的瞳孔異常は大きく分けて,出力系障害,入力系障害,中枢性障害に分類できる.

出力系障害は副交感神経障害や交感神経障害で起こり,瞳孔不同を生じる.

入力系障害は対光反射の減弱・消失,相対的瞳孔求心路障害をきたす.

中枢性障害は対光近見反射解離が主なものである.