| 眼 底 |

| eye ground ・fundus oculi |

眼底 fundus / Augenhintergrund は,「眼球の中」あるいは「眼の奥」で,

直視できる,いわば正面像, 網膜 retina / 視神経乳頭 papilla · optic disk / 脈絡膜 choroid を包括する.

眼球は前後方向を 軸 axisとして,角膜頂点が前極 anterior pole,後方強膜が後極 posterior pole,である.眼球の腹で円周最大部が赤道 equator,極を通る外周が子午線(経線 meridian)

| ✓▣ | 後極中心:球体としての幾何的中心軸と解剖・機能上の 中心 とは一致しない. |

| ✓▣ | 赤道:等しく分ける'make equal'という意味合いで,中心を通り軸と垂直に交わる面,とか,経線の中間点,などの定義があったりする. |

眼底検査 fundus examination :

視神経は発生上大脳白質の一部すなわち中枢神経としての性質を持ち,網膜は人体の中で血管を直接観察できるほぼ唯一の器官である.従って 眼底検査 は眼科疾患だけでなく,種々の全身疾患に伴って眼底に現われる病変のチェックをも意味する.このような観点が眼底検査の大きな意義と思われる.

通常の眼底検査の手技には,検者が直接観察するものとして直像検眼鏡または倒像検眼鏡,あるいは細隙灯顕微鏡を利用する方法がある.眼科で言う眼底検査は,周辺部はもちろん硝子体・毛様体を含む眼球内部全体を指していることが多い.これらを含めたものが『眼底所見』である.

検眼鏡・眼底カメラ:

眼底は 検眼鏡 ophthalmoscope で観察し,眼底カメラ fundus camera でこれを写真に撮る.カメラは客観性・記録性のゆえに通常の診療記録や集団検診などの場に広く普及しているが,写真は解像力に限界があるほか,写されている範囲以外は判らない点が致命的である.

眼底写真の画角範囲(水平約45~50°)が後極部をおおよそカバーする.

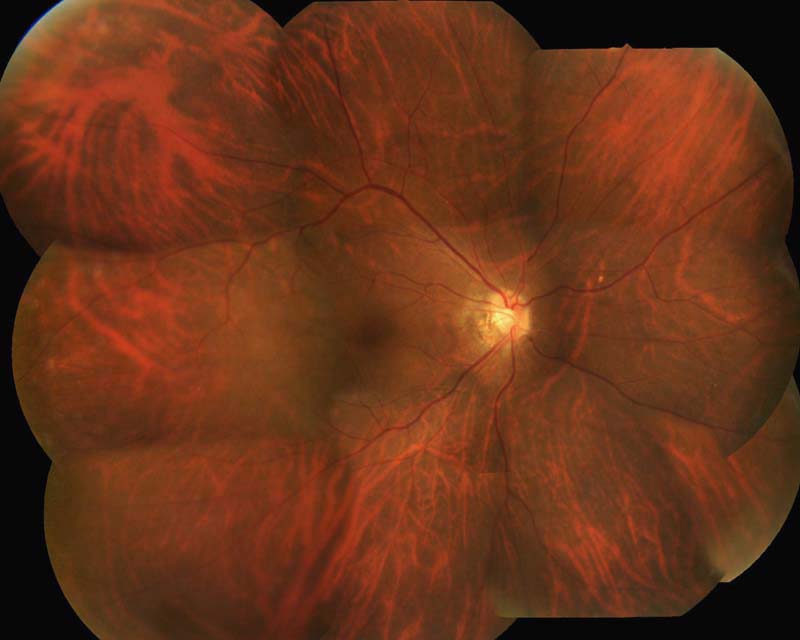

広く全体像をみるために,貼り合わせ写真(パノラマ画像化)の技がある.

( 画像クリックで拡大 ➡ )

当シリーズでもいくつかの広角写真を用意してある.

視点を広くして眼底を見る練習になれば幸である.

|

|

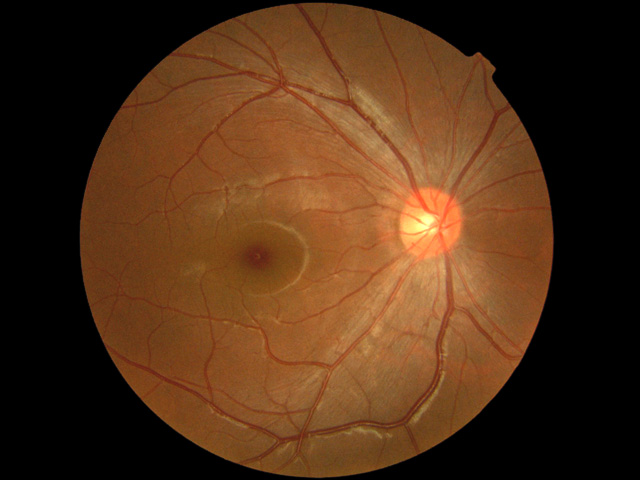

眼底表面にはほぼ透明の網膜があり,網膜色素上皮の奥に床下となる脈絡膜がある.眼底の色は照明光と網膜色素上皮・脈絡膜の色素(と脈絡膜の血流,・・・・・ おそらく)に左右される.これにより色は,有色人種(上左図)では網膜色素上皮はやや褐色がかり,脈絡膜模様は判然としないが,黄斑の認識は容易である.近視あるいは加齢により脈絡膜模様が目立つようになる.豹紋状 tigroidという.白皮症 albino(上右図)では全体に赤みが強い上に脈絡膜の血管模様が直視できる.黄斑部特有の色調は明瞭でない.

網膜の神経要素は透明であることから,実際の検眼鏡ないし眼底カメラで直接見えるのは,視神経乳頭・網膜血管・網膜色素上皮ということになる.照明光を当てて帰ってくる光であるから,『反射』と言う表現を使う(網膜反射,血管反射

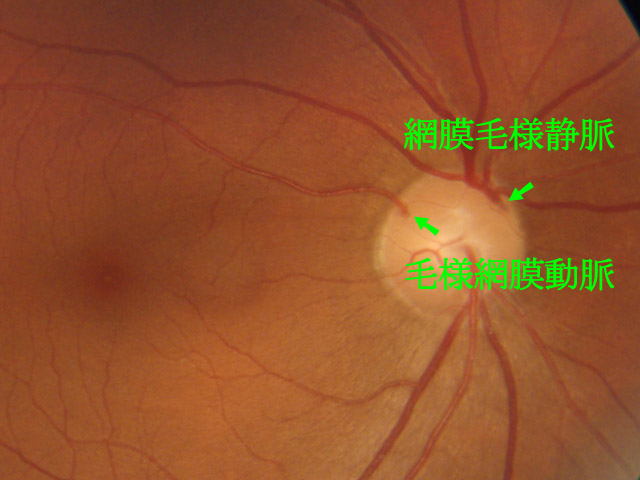

網膜中心動静脈は視神経乳頭部で出入りする.

細く明るい色調が動脈,太く暗い血管が静脈である.視神経内では内弾性板のある小動脈であるが,乳頭部を出た網膜動脈は内弾性板を欠き筋層も減少して細動脈になる.乳頭上で動脈は約100〜125µm,静脈は約150〜175µmの径である.網膜面での血管径は,一般に動脈:静脈=2:3ほどである.

| ✓▣ | 眼外での網膜中心動脈径は,230〜280µm とされる. |

模式的には,各象限・四方向に分岐する.

網膜動脈は乳頭部でまず上下に分かれ,神経線維層内を走行し二分岐を繰り返して周辺へ分布する.毛細血管は内網状層と外網状層に毛細血管網を形成する.静脈も同様に2本ずつ合流し,神経線維層内を走行して視神経乳頭内に集合する.終動脈ということで動脈対静脈は交互に配列し,動脈枝➠毛細血管➠静脈枝のセットが潅流単位になっている.なお,周辺部においては動脈と静脈との間に吻合がある.

血管パターンには個体差があるため,生体認証・個人認識(biometrics)が出来る.

黄斑へはカーブして上下から挟むように分布する.

血管アーケード vascular arcadeである.アーケード内で網膜血管の動脈対静脈の交互配列は,黄斑網膜の血管配列 に於ても典型的に観察される.

(黄斑+血管アーケード+乳頭=後極,ということになる.また,鼻側血管もアーケードということがあるが,実際は直進走行となる.)

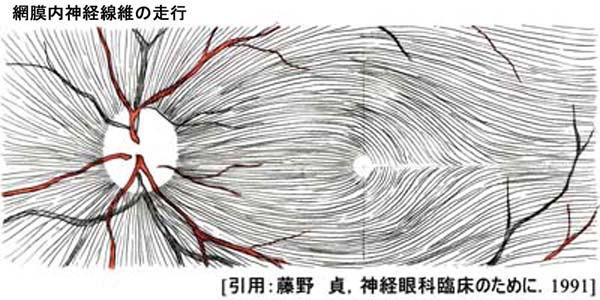

watershed;上下の潅流域は黄斑耳側水平領域は縫線部で分離している.

黄斑耳側水平領域は黄斑をはさむ上下の耳側血管が向き合い,動脈対静脈の規則性配列は耳側2.5乳頭径ほど維持されている.ここを特に(耳側)縫線部 temporal rapheという.原則的に,縫線部を跨ぐ上⇔下の血行が無いことで,分水嶺 ridgeとなっている.縫線部血管は神経線維の縫線部走行とは別の配置形態で,さらにその外側・周辺部では上下いずれかが優勢に分布する.不思議なことである(神経線維は整然としている).

網膜血管壁はほぼ透明である.

血管のチューブと血液の外見を 血柱 blood columnという.血管が透明であることを実感することはほとんどないが, 静脈はもとより動脈を透かして脈絡膜の豹紋が見えている状態を目撃できるかもしれない.(写真 を拡大して確認してみてください)

網膜内の毛細血管は最大

4層

(硝子体側から,放射状乳頭周囲毛細血管,表層毛細血管,中層毛細血管,深層毛細血管)と理解されている.

網膜内層(脳層)を栄養する.

①放射状乳頭周囲毛細血管(RPCs):神経線維層に存在.

②表層毛細血管網:神経節細胞層にあり,最も広く分布.

③中層毛細血管網:内顆粒層の内網状層寄りにある.後極部に存在.

④深層毛細血管網:内顆粒層の外網状層寄りにある.赤道部付近まで分布.

autoregulation

乳頭周囲の網膜動脈は拍動流であるが,末梢はほぼ定常流となっている.

網膜血管には vasomoter nerve は分布していないが,複数の調節機構がある.

網膜の動脈系は基本的に網膜中心動脈の枝ということであるが,時に脈絡膜から顔を出している動脈がある.毛様網膜動脈 cilioretinal arteryである.

しかしながら網膜毛様静脈 retinociliary veinの存在は否定的 ? のようである.

脈絡膜(血管)の関与を忘れては不可ない.

網膜外層(神経上皮層)を栄養する.

網膜は階層構造である. 【 ✍ 眼底の断面図 】

網膜は,透明な神経要素(感覚網膜)と,色素を持つ網膜色素上皮とから成る.情報処理あるいは網膜循環の立場では,脳層(内層)と神経上皮層(外層)という分け方をする.網膜血管は外網状層⇔神経線維層に分布し,第一ニューロン以降の神経回路≒脳層を栄養するということである.対して神経上皮層に血管は無いことで,脈絡膜に依存する.ニューロン階層の立場では,第一層が視細胞レベル,第二層が内顆粒層レベル,第三層が神経節細胞レベルとなる.

網膜表面は神経線維のスジがみえる.

神経節細胞の軸索突起すなわち視神経線維は網膜表層を走行し,それに因りかすかに白っぽく掃いたようなスジがついてみえる.神経線維は,乳頭に近いほど網膜浅層を通り,乳頭の中央に入る.乳頭黄斑線維束は中心窩から視神経乳頭へ直結するルートである.黄斑耳側では神経線維が上下に分かれて,カーブして視神経乳頭へ向かう.弓状線維である.黄斑耳側で上下に分かれる水平線が(耳側)縫線である.上下方向に向き合うような配列は黄斑から2乳頭径ほどで,その更に外側では平走しながら黄斑を迂回するような形になる.この上半・下半の位置関係は鳥距溝領域まできれいに続いている.

上記のように網膜血管にも縫線に相当する構造がある.しかし神経線維の縫線と網膜血管のそれとは一致しない.

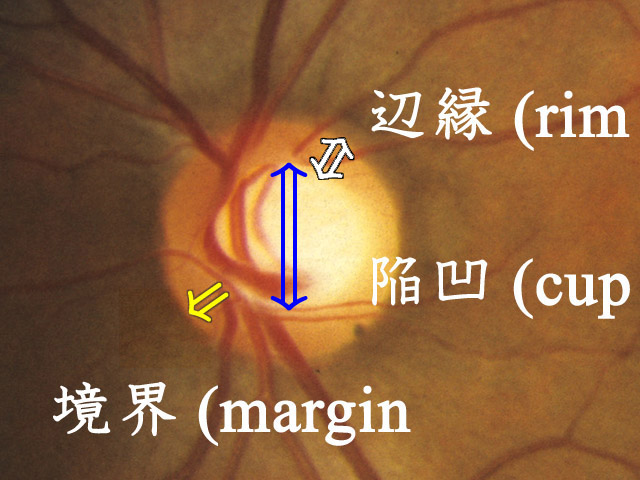

視神経乳頭 optic diskは,視神経線維が集まる. 【 ✍ 乳頭部シェーマ 】

周りはやや茶褐色の色素輪が囲み,網膜色素上皮・脈絡膜の断端と見做す.乳頭境界 disk marginである.明るいオレンジ色で神経線維の占める部分が辺縁 neural rimで,神経線維のない中央のへこみが陥凹 disk cup∕

|

|

模式的に,径は1.5mm(5°).乳頭径 disk diameter(DD)

は,眼内所見の大きさや範囲を表現するモノサシとする.

乳頭径は通常 横<縦 であるが,陥凹は 横径>縦径 である.これにより辺縁部 rimの幅は下方が厚く,上方,鼻側,耳側の順で薄くなる(ISNTの法則).Müller細胞による網膜内境界膜から連続する乳頭面内境界膜は,星状膠細胞由来の Elschnig's membrane となる.陥凹部は central meniscus of Kuhnt と呼ばれる.

| ✓▣ | 乳頭径:新生児では75%ほど,1歳で95%ほどになる. |

| ✓▣ | papilla diameter とは言わない.PD とすると別の意味の略語になる. |

| ✓▣ | 陥凹径:陥凹拡大の評価にcup ᠆ to ᠆ disk ratio(CD比)があるが,原則として 横径・縦径 で評価する.ただし臨床では単純化できないことが多く,他のパラメータを併用する. |

| ✓▣ | 盲点:盲斑.網膜・脈絡膜がないわけであるから,視覚を生じることはない.これにより,視神経乳頭を網膜の一部とすることは都合が悪い. |

乳頭内部は,およそ四部に分ける.

硝子体側の表層から,

❶the surface layer;神経線維層の続きで約100万本の神経線維が集合する.硝子体に面し内境界膜が存在する.これは神経線維まわりのグリア細胞(主にアストロサイト)の基底膜である.

❷the prelaminar layer;前篩板部では,アストロサイトの突起(グリア隔壁)が神経線維をとりかこみ約500〜1,000本ほどの束(神経線維束)を形成する.

❸the laminar layer;篩状板は,強膜から連続するコラーゲンの薄板 laminar beamが多重層になっている.薄板には多数の孔 laminar poreがあり,神経線維束を通す.

❹the retrolaminar layer;後篩板部から神経線維は有髄となり,眼外を意味する(無髄部までが視神経乳頭部,ということになる).篩板後方で髄鞘を形成しているグリアは,オリゴデンドロサイトである.乳頭色の一部は髄鞘の色と考えられる.神経線維束を包むのは軟膜隔壁である.なお,髄鞘化は脳から末梢へ向かう.脳内でも出生時には未完成,眼窩部は生後7か月くらいで尚無髄,全体で2歳以上を要する.

乳頭の毛細血管網は ①表層が網膜中心動脈の枝である.短後毛様動脈で栄養される篩状板部はおおよそ,②前篩状板部は ZinnⲻHaller動脈輪と脈絡膜血管から,③篩状板部は ZinnⲻHaller動脈輪経由と軟膜動脈の反回枝,④後篩状板部は軟膜動脈の反回枝とわずかな網膜中心動脈の枝による.なお,共に網膜中心静脈へ環流する.これらにより,乳頭部は網膜循環系と脈絡膜循環系の接点となっている.

基本的に乳頭部血管内皮には tight junctionが認められる.脈絡膜血管の証しである有窓血管はない.蛍光造影後期で過蛍光を示すのは脈絡膜の断端,

神経線維と網膜中心動静脈が強膜篩状野を通過し眼外となる.強膜から連続する視神経鞘(脳膜)と連続し,乳頭面には眼内圧が,脳脊髄圧がかかっている.つまり眼圧は篩状板を介して脳圧と拮抗する.眼内と眼外を隔てるのは『篩状板 lamina cribrosa』ということである.

形態は個人差が大きく,一概には正常範囲 within normal limits

視神経乳頭 optic papillaは,おおむかしには出っ張った構造と思われていたそうで,また組織学的な断面形状のイメージがある.これに対し,眼底所見の中の一か所としての平面的なイメージでは optic disk 視神経円板という.実際には恐らく英語圏では使い分けるものの,漢字では通常,視神経乳頭が一般的である.

黄斑 macula lutea は暗黄色〜褐色をしている.

検眼鏡的に 黄斑 は,網膜内(外網状層,錐体軸索)にキサントフィル,色素上皮にメラニン(個人差・人種差あり)・リポフスチン(加齢産物)を含むことで褐色にみえる部位である.中央は形態的・機能的に特異的な 中心窩 で,乳頭中心から3乳頭径耳側(≒約15°:4mm離れ,約3°:0.8mm下がる)にある.

黄斑は脈絡膜循環に依存する.

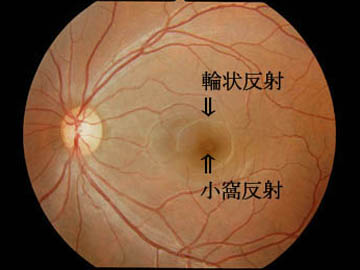

|

|

中心窩 fovea centralis は,高度な視力を確保するための構造と考えられる.

解剖学的な区分に従えば,

a:中心小窩 foveola は錐体視細胞のみの部分で 径約300〜350µm(細胞数 約20,000〜25,000),約⌀1°.

b:中心窩 fovea はだいたい輪状反射に一致する径約2,000µm,このうちの径約500µmの内部が無血管 avascular zone.輪状反射の内側は錐体数優位,外側は杆体数優位.

c:傍中心窩 parafovea は外周径約3mmの範囲で

Henle線維層(外網状層で視細胞の軸索が斜め 従って放射状の配列を示す)を形成し,神経節細胞密度が最も高い.

d:周中心窩 perifovea は外周径約6mmの範囲で,杆体視細胞が最も多い部分.

となる.

中心小窩部では凹形の中心の形状により,小窩反射が網膜表層の手前に浮き上がって認められる.網膜厚は100〜150µmほどである.中心窩周囲では250

Müller細胞の基底膜である内境界膜は中心窩周囲で1.5µm(1,500nm)ほど,中心小窩では10〜50nmほどの厚みである.

輪状反射 ring reflexや小窩反射 foveolar reflexは加齢とともに不明瞭となる.

網膜血管は存在しない.

黄斑・中心窩内部で径500〜700µmの範囲は,傍中心窩領域の網膜毛細血管と脈絡膜毛細血管からの拡散によって栄養される.網膜血管が存在するべき脳層が無い,とも説明する.蛍光眼底造影写真上で中心窩が暗く写る(dark macula という)のは,網膜毛細血管の減少に加えて色素がフィルタとなり背景蛍光輝度を暗くしていることに因る.

| ✓▣ | 網膜内の無血管部は中心窩・網膜外層のほか,動脈周囲の約120µm幅,鋸状縁に無血管域がある.胎生期の血管形成にあたり,新生因子と抑制因子とのせめぎ合いを示す,とされる. |

検眼鏡的に『黄斑部』という範囲は,ややあいまいである.

臨床的な表現では,中央が正常固視点となる中心窩である.端的に言えば中心窩部は神経上皮層のみで,脳層は無い.黄斑は輪状反射内の凡そ1乳頭径ほどの範囲を指す.上図の解剖学的な解釈の区分では a+b≒中心小窩+中心窩に相当する.黄斑部となるとやや広く,直径で4乳頭径もしくは血管アーケード(図では外周円)内まで,ということになろうか.

300µmは,角度にして凡そ1°に相当する(計算の根拠).これにより,1乳頭径(1.5mm)≒5°.図の外周円は直径6mm程の範囲≒直径 20° ということで外周円内の面積は凡そ30mm²となり,形態覚の大部分が眼底網膜視覚部の3%の範囲に依存することになる.

▣ 神経上皮層:視細胞(外網状層・外顆粒層・視細胞層),網膜色素上皮層

▣ 脳 層:内顆粒層,内網状層,神経節細胞層,神経線維層(,内境界膜

細胞分布:組織学的な周辺部とは網膜神経節細胞が1層の部分である.

網膜血管分布:最周辺1.5mmは,無血管となっている.

網膜色素上皮:大きく扁平化する.色素含有が増える.

脈絡膜血管分布:毛細管板は網目が粗く,分岐が少ない.

硝子体基底:鋸状縁をはさみ網膜周辺部〜毛様体扁平部で基底膜と硝子体線維の一体化した部分が,硝子体基底 vitreous baseである.

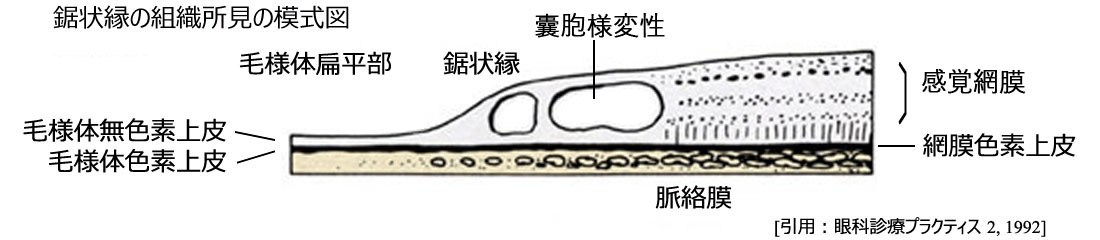

感覚網膜は鋸状縁で終わる.

周辺網膜では神経要素が減少し,鋸状縁部では Müller細胞のみとなり,毛様体無色素上皮細胞に移行する.両細胞の(上皮としての)基底部(内境界膜)は zonula occludensで結合し,先端部(網膜視覚部では外境界膜に相当)は desmosoneで連続し,強固な鋸状縁を作り

毛様体扁平部 へ続く.

網膜色素上皮は毛様体色素上皮となる.

9層構造が不完全な部分のひとつが囊胞様変性(上図)で,normal variationと見做され病的なものではない.そのほか,脈絡毛細血管板が萎縮する状態や網膜内層が萎縮する病態がある.

(内表面を復習してください)

(画像クリックで拡大)

●水平経線 horizontal meridian

長後毛様(体)動脈と長後毛様(体)神経は,眼底では水平経線の目印となる.

●蛍光眼底造影検査

蛍光色素を造影剤とする,血管造影検査.蛍光色素の特性により血液循環のみならず,血液関門の動向を情報とする.

写真例は

こちら(中心窩無血管 Foveal Avascular Zone:FAZ の拡大画は*部を クリック .

造影の詳細は

こちら .

●眼底色素:キサントフィル・メラニン・リポフスチンは こちら で