前房 anterior chamber:

角膜裏面・虹彩前面・水晶体前面で囲まれた空間

後房 posterior chamber:

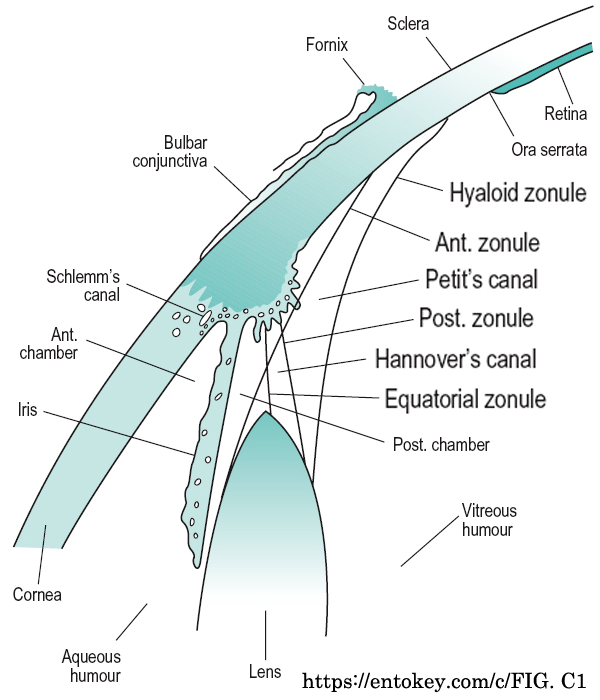

虹彩裏面・毛様体・前部硝子体膜・水晶体赤道部で囲まれた空間

前房深度 depth は3.1mmほどである.調節時には2.7mmほどとなる(Gullstrandの模型眼に準じる).一般に幼児では浅く, 20歳位で最も深く,さらに年齢とともに再び浅くなる傾向を示す.

眼房を満たすのが,房水(=前房水+後房水)である.

| 眼房・前房隅角・水晶体・硝子体 |

| ocular chamber chamber angle lens vitreous body |

眼球の内容は,房水,水晶体,および硝子体である.

構成割合は,水晶体と前後房が約10%,硝子体が約80%,残りの組織構造が約10%である.

| ✓⌘ | MRI による成人正視眼の計測では,眼球容積 6 mL{前房0.35mL,水晶体0.18mL,硝子体5.48mL}と報告された.(Chin J Ophthalmol,2008(11)) |

「眼房」は,虹彩が「前房」と「後房」とに分けている.

前房 anterior chamber:

角膜裏面・虹彩前面・水晶体前面で囲まれた空間

後房 posterior chamber:

虹彩裏面・毛様体・前部硝子体膜・水晶体赤道部で囲まれた空間

前房深度 depth は3.1mmほどである.調節時には2.7mmほどとなる(Gullstrandの模型眼に準じる).一般に幼児では浅く, 20歳位で最も深く,さらに年齢とともに再び浅くなる傾向を示す.

眼房を満たすのが,房水(=前房水+後房水)である.

房水 aqueous humo(u)r は毛様体上皮から分泌され後房に,水晶体前面を通り瞳孔縁で前房に,

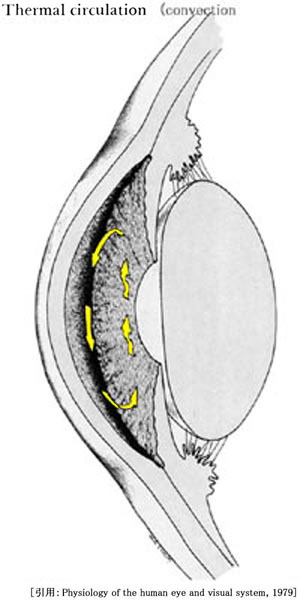

毛様体血管叢で血液から濾過され,主(75%:80~90との文献もある)に無色素上皮の能動輸送 active ionic transportにより分泌される.アクアポリンやイオンチャンネルにより細胞間隙がATP依存性に高浸透圧状態となっており,これに引かれて水分が後房側へ移動(図 ⬆⬆)する.毛細血管圧(静水圧)による限外濾過 ultrafiltration 後房への分泌 bulk inflowは2〜3(2.3~2.8)µL/分,房水量は前房250〜280(300)µL,後房50µLであるから,およそ2時間で入れ替わる(前房容積にして毎分1%ずつ入れ替わる,という表現もできる).平均的な概日リズムは,午前中約3.0µL/分,午後に約2.4µL/分,夜間に約1.5µL/分,ということで朝の流量は多く,睡眠中は半減する. 後房から前房へは,虹彩裏面(瞳孔縁)と水晶体前面との隙間を移動する.ここはほとんど接触しており,軽い通過抵抗がある.後房 ➠ 前房の圧較差(硝子体静水圧)は1mmHg弱とのことである. 屈折率は1.333(水 と同等と見做す.テキストによっては 1.335~1.337, 温流(warm current∕thermal current):前房内では,角膜近くでは外気温により冷やされ,虹彩側では体温により温度が上がる.このために対流 convectionが生じている.角膜裏面は下降流であるため,病的状態で房水に混濁が生じると角膜裏面下半に混濁成分が沈降・沈着することになる.

なお,僅かながら硝子体中を後極へ向かう流れ postiridal flowもある.

平常の(生理的に平衡状態にある)房水が一次房水,手術を含む外傷などで前房をカラにした時に補充される,あるいは炎症時の房水は二次房水といい,関門機能の破綻を伴うことから蛋白濃度が上がる.

✓▣

排水する部位は 前房隅角 である.房水が接する虹彩や角膜へは水の動きはない,ことになっている.

房水は,眼圧と上強膜静脈との間の圧差(静水圧)によって隅角部から眼外に流出する.流出経路には,

①線維柱帯流出路 trabecular(conventional)outflow と,

②ぶどう膜-強膜流出路 uveoscleral(unconventional)outflow とがある.

正常眼での流出量の研究報告によると,0.22〜0.30µL/分/mmHg の範囲である.

trabecular outflow(主経路)は Schlemm管を通過する排出路で,

一定の流出抵抗により眼内圧が成り立っている.生理的範囲を超えて流出抵抗が大きくなると,病的眼圧上昇をきたすことになる.

低眼圧(8mmHg 以下)や上強膜静脈圧上昇時には Schlemm管から前房側へは逆流しないようになっている.

そうすると,8~10mmHg が眼圧の下限となる.

uveoscleral outflow(副経路)は毛様体筋束間から上毛様体腔→上強膜へ流出する経路で,流出の10〜15%ほどである.その後,副経路の比重は意外に大きい(若年者において35〜55%)と報告された(1µL/分).眼圧が上がると毛様体圧も上がり較差が生じないことで,眼圧に依存せずほぼ一定である.加齢によりぶどう膜-強膜路の流出抵抗は増加する.

なお研究者は,虹彩・毛様体の血管に入り渦静脈から流出する ③ぶどう膜-渦静脈流出路 uveovortex routeの存在も指摘している.網膜色素上皮経由も含め,数%位になるそうである.

| ✓▣ | 加齢により房水産生量は減少する(80歳で25%減.生涯,有意な減少はない,との意見もある)が,ぶどう膜強膜路経由の流出も減少し,結果的に眼圧は維持されている.なお前房容積は三~四割減,とのことである. |

| ✓▣ | 房水排出能は明期で高く,眼圧の昼間の低下に関与している. |

眼圧調整においては主に自律神経系が関与する.

❖ 分泌系

副交感神経はほとんど影響しない.

①分泌減少

一般に交感神経α₁受容体は毛様体血管に存在し,産生抑制に作用する.α₂受容体は上皮に存在し,産生抑制に作用する.

眼圧が上昇すると減少する.

②分泌増加

一般に副交感神経は増加に作用する.交感神経β受容体は房水産生を促進させる(受容体数は,β1<β2.

❖ 排泄系

③線維柱帯流出路

散瞳・交感神経優位の状態では,線維柱帯流出路の流量が減少する(毛様体筋全体が弛緩することによる流出抵抗の⤴増加.

縮瞳・副交感神経優位の状態では,線維柱帯流出路の流量が増加する(毛様体筋の収縮によりSchlemm管が拡張するため流出抵抗が⤵低下.

α₁作用では,線維柱帯流出路の流量が減少する.

β作用では,線維柱帯流出路の流量が増加する(βブロッカーは産生量を下げて眼圧下降を得る).

④ぶどう膜ⲻ強膜流出路

縮瞳によりぶどう膜強膜流出路の流量が減少する(毛様体筋の収縮で通過抵抗が増加することによる.

α₁作用ではぶどう膜強膜流出路の流量が減少する.

α₂作用ではぶどう膜強膜流出路の流量が増加する.

α・β作用ではぶどう膜強膜流出路の流量が増加する(プロスタグランディン合成を促進する).

プロスタグランディン(特にPGF2α受容体)によりぶどう膜強膜流出路の流量が増加する.

眼球の強角膜はそれ自体に形状記憶の性質はなく,眼球の強度・硬性の維持や網膜の伸展等のために,内容物としての硝子体・水晶体・房水の存在と共に一定の内圧が必要である.眼内圧 IOP である.通常の眼内圧測定には角膜を介して眼圧計にて計測する.臨床的に言う 眼圧 ocular tension (OT)で,両者は区別するべきもの,と多くの研究者が述べている.ここでは一般的な “眼圧”として考える.

眼圧に直接かかわる要素は,房水である.産生量と流出量は,通常では均衡状態にある.硝子体・水晶体(および網膜・ぶどう膜を含めて)の体積を一定と見做すと眼圧決定の要素は,産生量,流出抵抗,上強膜静脈圧である.眼圧変動において,産生量の増加はほとんどない.産生量の低下は通常,原疾患による続発変化として毛様体機能低下のため低眼圧をきたすものである.よって主に,流出量もしくは流出抵抗が眼圧を規定する.流出特性を facility という.

眼内循環に欠かせないもう一つの要素が血流である.眼外へ出た房水は,房水静脈(上強膜静脈)→ 前毛様体静脈 → 眼静脈 → 海綿静脈洞 の経路に依ることから,眼静脈・眼窩先端部・海綿静脈洞に至るいずれかの静脈圧も眼圧に影響を及ぼす(であるから,上強膜静脈圧は 房水の流出抵抗の延長 と考える).上強膜静脈圧は5〜8mmHg とされる(8〜10 の記述もある).

☆ 眼静脈と海綿静脈洞 ⇒ 【 第十一章 血管・静脈系 】

眼圧は,細かくは脈拍に同期してさらに呼吸と共に変動し,大きくは日内変動が観察される(通常は夜に上昇し,早朝~午前中で高い.体内時計とかかわりがあると考えられている

).夏に低く,冬に高くなる.体位による差も知られている(臥位あるいはうつむきで高い).体を横にすると心臓と頭部が同じ高さになり上強膜静脈圧が上昇する,と説明される.

身体的条件では,肥満と高血圧(収縮期圧)は眼圧の上昇に関連し,加齢は下降に関連する.

| ✓▣ | 日本人では40歳以降,女性よりも男性に於て下降傾向となる.アメリカでは白人より黒人のほうが血圧上昇・肥満の傾向にあり眼圧を押し上げている.ということで,人種や統計集団の違いにおいて,これら3つのファクターの綱引きが眼圧値に反映される,とのことである. |

水を 1,000mL を(一気に)飲むと上昇する.血漿浸透圧が下がるため.分泌量が増加する(血圧上昇が加わる,とのテキストもある).

浸透圧低下は,腎不全患者に対する血液透析中の眼圧上昇に関連する.なお,眼圧上昇は流出抵抗の影響をうけ,正常では流出量の増加で代償できるレベルとされる.

一日あたり カフェイン200mg (コーヒー500mL相当 ?,コーヒー1杯に0.04〜0.06%のカフェインとして)以上で上昇との研究結果がある.一杯のカフェイン60mgで2時間後2mmHgほどの変化だとか.分泌量が増える

? ため.

飲酒により下降するが,産生が抑制されるためとのこと.加齢の他,運動,麻酔,炎症,低体温,で産生は減少する.また,妊娠では一般に(特に後半期ほど)低下する.ホルモン作用で強膜上静脈圧が低下し,房水の流出率が増加するためで出産後2か月ほど続く.

統計学的に10〜20mmHg(欧米人のデータでは21mmHg)が正常範囲となり,これを逸脱する眼圧が,低眼圧あるいは高眼圧となる.眼内の恒常性の維持に必要なはずの眼圧が,神経機能に悪影響をあたえ機能障害(視野障害←視神経障害)をきたす疾患が 緑内障 である.この場合,眼圧は個人差を加味する必要がある(健常眼圧あるいは安全眼圧という概念).

| ✓▣ | 本邦では21mmHg〜 を高眼圧グループとして, 原発開放隅角緑内障(狭義)と正常眼圧緑内障とを定義・分類している. |

| ✓▣ | Goldmannの式 equation |

房水流出量=房水流出率×(眼圧―上強膜静脈圧)=房水産生量 ・・・・・(1) |

|

眼圧=房水産生量/房水流出率+上強膜静脈圧 ・・・・・(1´) |

|

眼圧=(房水産生量-ぶどう膜強膜流出量)/線維柱帯流出率+上強膜静脈圧 ・・・・・(2) |

|

房水産生量=線維柱帯流出率×(眼圧-上強膜静脈圧)+ぶどう膜強膜流出量 ・・・・・(3) |

圧力とは普通,大気圧より高い状態を指す.内圧の計測manometryには,例えばクルマのタイヤ圧をチェックするには測定器をバルブに接続しタイヤ内と直結する.眼球内圧 IOP の計測で測定器を眼球に接続することは動物実験でもない限り現実的ではなく,先の如く眼科臨床では強角膜の外から圧をかけ,間接的に眼圧 OT を知ることになる.

原始的には指で押してみる.ただしむやみにゴリゴリするものではなく,一応の「お作法」がある.実用化は1622年だそうである.

圧力(P)は,単位面積(S)にかかる力(F)で大きさをあらわす.眼圧で用いるのはミリメートル水銀柱 mmHg である.

Schiøtz眼圧計:indentation(圧入)式眼圧計

Goldmann眼圧計:applanation(圧平)式眼圧計の代表

涙液の量が生理的範囲を越えて多いと表面張力による誤差が生じるが,Schiøtz式眼圧計に比べ角膜の硬性度の影響が少なく,臨床的には最も安定した成績が得られる.なお硬性度は 角膜厚 に関連し,0.52mmを標準として設計されている.これにより屈折矯正角膜手術後の菲薄角膜では,眼圧評価に注意を要する.

dynamic contour tonometer

角膜厚の影響が少ない.

rebound tonometer 反跳式眼圧計

7割以上の被検者で自己測定が可能となる.計測値はGoldmann式との互換性はない.

continuous IOP monitoring 連続計測

診療録では,

TOD (Td):tensio oculi dextri;

TOS (Ts):tensio oculi sinistri;

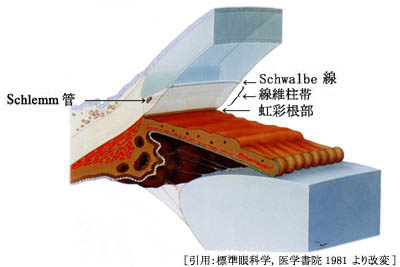

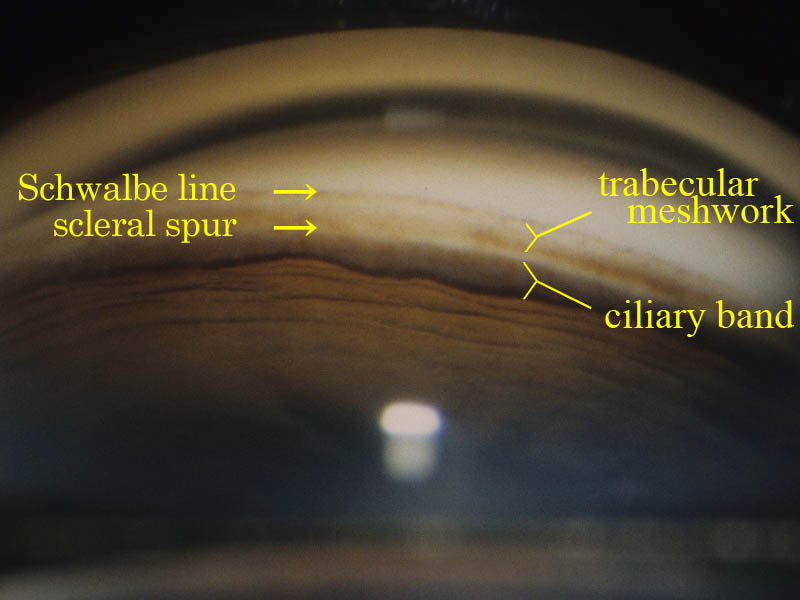

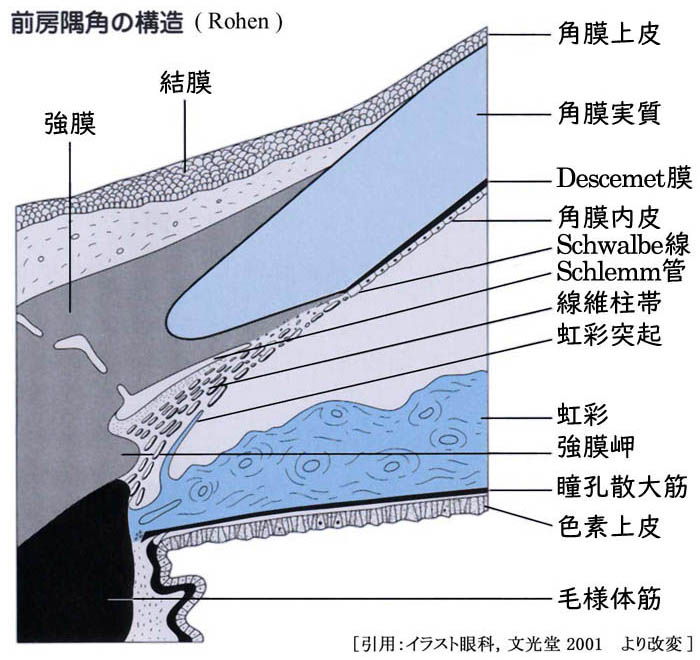

隅角 gonio/angulus iridocornealis は,虹彩根部と角膜周辺部で形成され,Schwalbe線から線維柱帯 trabecular meshworkの前房面と虹彩根部を含めた領域を指す.Descemet膜の終端と線維柱帯の前縁の移行帯がSchwalbe線で,50〜150µm ほどの幅がある.ここで曲率がわずかに変わる.

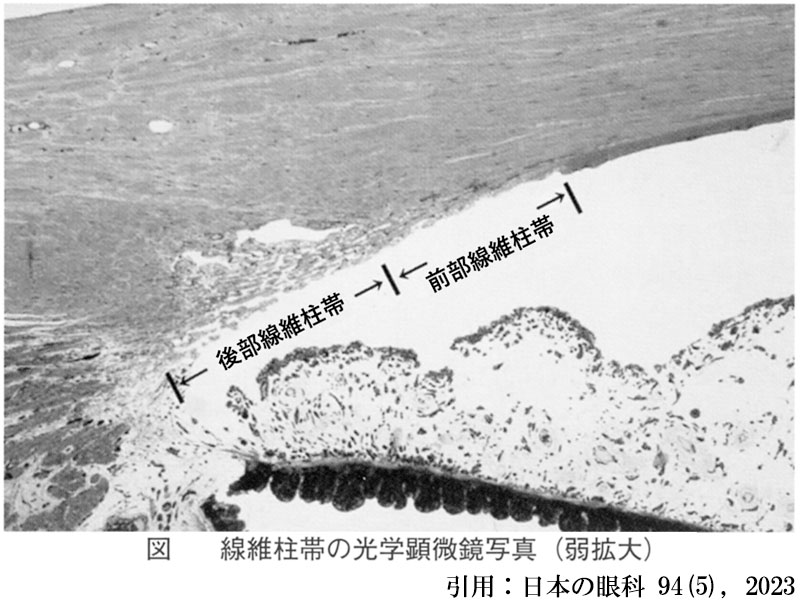

線維柱帯はSchwalbe線から強膜岬までの範囲であり,幅は約1.0(0.8〜1.5)mmである.線維柱帯の後縁が強膜岬 scleral spurで膠原線維が(輪部と平行の)リング状になっている.強膜岬には毛様体筋縦走線維が付着し,線維柱帯を引きSchlemm管がつぶれないようになっている.

虹彩根部 iris rootの奥(隅角底)に見えるのが毛様体帯 ciliary bandで,強膜岬を超えて虹彩突起 iris processを認めることがある.

房水は線維柱帯の網目状間隙 intertrabecular spaceを通り,内部のSchlemm管に入る.Schlemm管腔は0.3〜0.4mmの幅がある.Schlemm管は内部にある,ということで直接には確認できないが,しばしば線維柱帯を通して色素沈着(色素帯)を認め,位置を推測することができる.

線維柱帯には交感神経β₂受容体,副交感神経,三叉神経第一枝(眼神経)の神経支配がある.

|

|

|

|

線維柱帯はSchwalbe線からSchlemm管前端までの ❶前部線維柱帯 nonfiltering portionと,Schlemm管前端から隅角底までの ❷後部線維柱帯 filtering portionに分けられる.後部線維柱帯は 房水流出路 として重要である.Schlemm管へ向かう房水の流れが 線維柱帯流出路.毛様体筋へ向かう流れが ぶどう膜強膜流出路,である. 【☟ 線維柱帯 】

隅角組織の発達は3つの要素がある.⑴隅角底,⑵線維柱帯,⑶Schlemm管,である.隅角底は位置が後退することで深くなる.結果として隅角底と毛様体筋は接近する.隅角底すなわち毛様体帯は個人差があり,正しく発育した隅角底は深く,線維柱帯の半分ほどの毛様体帯の幅が確認できる.

毛様体帯の幅が狭かったりほとんど見えないと線維柱帯の発育も不十分であると予想する.これは先天緑内障の危険因子である.未熟性の程度(強→弱)により,先天緑内障→若年緑内障→開放隅角緑内障の発症年齢がシフトする.

虹彩面と角膜(裏)面との角度iridoⲻcorneal angleが隅角角度であり,これが小さい状態を狭隅角という.浅前房と狭隅角は原発閉塞隅角緑内障の危険因子である.

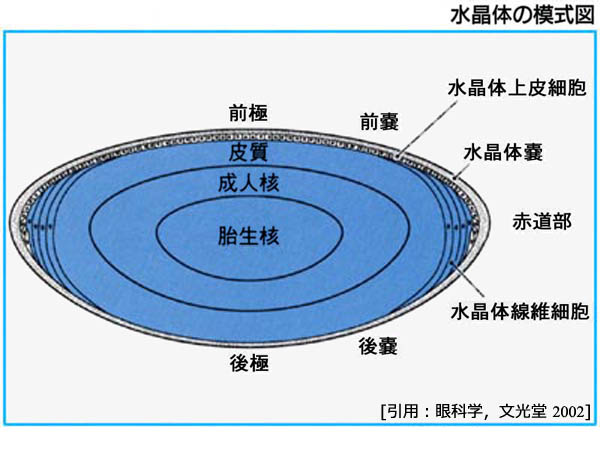

水晶体は,虹彩の奥すなわち後房に浮かび硝子体に乗っている.成人では

直径9mm(乃至9.5mm),

厚さ4.0mm

水晶体囊 capsuleで包まれ,前房側で虹彩と接している面が 前囊 anterior capsuleで硝子体側が 後囊 posterior capsule,その中央がそれぞれ前極・後極となる.内部に水晶体上皮細胞・水晶体線維細胞を入れる.構成はクリスタリンタンパク・細胞骨格タンパク・膜タンパク(35%)のほか,65%が水分(水晶液 humor crystallinus;皮質68%,核63%)である.紫外線領域(400nm以下)はほとんど吸収するが可視光から赤外部まで透過する.Zinn小帯が懸架,所定位置に固定・支持する.

①水晶体囊:lens capsule

上皮細胞が合成・分泌した基底膜で,IV型コラーゲン・ラミニンなどで構成される.部位により一定ではないが,おおよそ 前囊厚10µm強,後囊厚3µm.赤道部付近のZinn小帯付着部は細胞分裂などの代謝により,

| ✓▣ | 水晶体囊は生体内で最も厚い基底膜である.密度の違う二層構造になっている. |

| ✓▣ | 中央部が薄いのは,近見時に水晶体前面では中央部が突出し平坦な辺縁部に比べ曲率半径が小さくなる.これは近見時に水晶体の球面収差を減らすのに有効に作用している,とのことである. |

②上皮細胞:epithelial cells

水晶体上皮細胞は前囊下に一層.

上皮細胞は生涯に亘り(30歳代以降で能率は落ちるが)分裂を続けクリスタリンを作る.赤道部へ移動し,ここで水晶体内部へ向かい重層化し,細長い細胞形態の水晶体線維となる.約2000層を成す,とのことである.後囊を基底とし前囊側に頂端が向く配置である.

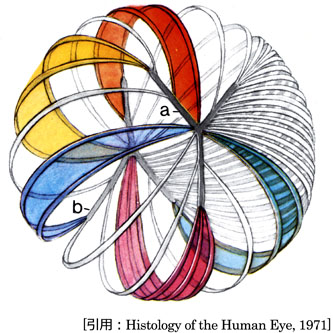

③水晶体線維:lens fibers

細長くなった細胞は細胞核やミトコンドリア・小胞体・リソソームなどなどの細胞(内)小器官が分解・消失し,透明性を獲得しながら後極から前極へ弓状に伸びる水晶体線維として水晶体の中心へ向って移動する.皮質 cortexである.細胞膜の内側にクリスタリンや不溶性タンパクを充填した袋のような構造物が最終的な水晶体線維である.

④水晶体核:nucleus

中心で線維が古く凝縮し,膜構造が不明瞭になり細胞内器官も消失したものである.核質部での水分量は少なく,加齢によりさらに減少する.これにより核質部屈折力が増加し近視化となる.

⑤赤道部:equator

径の最も大きい辺縁部分.水晶体上皮が水晶体線維に移行する部位,ともいえる.Zinn小帯(毛様体小帯)が付く.当然,虹彩で隠されている.

眼胞により表層外胚葉から誘導された細胞層が裏返しになり形成される.基底膜面が外がわとなり,上皮細胞が内側に閉じ込められることで,周囲から隔絶された環境となることが特異である.基底膜がすなわち水晶体囊であるのは上記の通り.前囊側に細胞が残り,線維細胞への分化誘導に関わるのは,硝子体(特に線維芽細胞成長因子 fibroblast growth factor

新生児では95%以上が水溶性タンパクcrystallinsで占められているが,加齢と共に不溶性タンパクの割合が多くなる.

水溶性タンパクは α-クリスタリン35%(⁓45%), β-クリスタリン(20⁓)55%, γ-クリスタリン10%(⁓35%)が発現する.

成熟した水晶体線維は代謝機能を失うことで,クリスタリンは更新されることはない.

不溶性タンパクはアルブモイドalbumoid・アルブミノイドalbuminoidsと呼ばれる.

| ✓▣ | 水晶体タンパクはクリスタリンのほか,2⁓4%の細胞骨格タンパク,1%の膜タンパク.生体内で最も高濃度のタンパク(全重量の30⁓35%で固形成分の90%)を含む組織である. |

| ✓▣ | 栄養を供給する房水は高濃度のアスコルビン酸を含み,酸化抑制や紫外線の吸収をしていると考えられている.ただし必要以上の高濃度は,線維柱帯の細胞外マトリクス産生を亢進させる,とのことである. |

| ✓▣ | ルテインとゼアキサンチンを含み,黄斑色素と同じく青色光線の遮蔽作用や抗酸化作用があると考えられている. |

新生児では直径6.5mm,質量は65〜90mg,齢と共にわずか(2mg/年)ずつ増加し高齢では270mg.前後径は新生児3.5mm,60~80代で4.5〜5.0mm.成長は生後1年未満が急速で,それ以降

1∕100ほどのレートになり生涯同レベルなのだとか.

酸化・糖化を受けるクリスタリンは徐々に不溶化・巨大分子化し,構造が変化する.クリスタリン内のアスパラギン酸のL型からD型への転移により,大きな会合体が形成され,乱反射が増え白濁する.含水量が低下し硬化する.淡黄色は加齢と共に濃くなり,黄褐色から褐色調となる.このために短波長の透過が落ち(吸収され),420nm領域は80歳の水晶体では20歳の10倍以上吸収されてしまうという.網膜が受け取る可視光量は,60歳に於て20歳の1∕3と見積もられている.

散乱光が増え透明度が減少する状態が 白内障 である.白内障では,一般に含水量は増加している.

(研究者によると,加齢変化の延長が白内障とは言い切れない,とのことである)

| ✓▣ | 水晶体の屈折率は,中央の核質部分が 1.40~1.42 ほど,皮質部分は 1.38 ほどである. |

| ✓▣ | Gullstrand 精密眼での屈折率:皮質 1.386 ,核質 1.406 .なお眼鏡レンズは 1.5 前後. |

| ✓▣ | Gullstrand 略式眼に従えば屈折率 1.413 ,前面曲率 r=10.0 mm,後面曲率 r=-6.0 mm,屈折力 19.11 D,水晶体厚 3.6 mm |

|

|

|

赤道部 に Zinn小帯 が付く. 【☟ この 続き は 】

Zinn小帯(ciliary zonule 毛様小帯)は透明な線維で,5〜30µmの線維の束がおよそ140本,起始部は毛様体皺襞部〜扁平部〜前部網膜内境界膜(基底膜)に広がり,水晶体赤道部から前囊側1.5mm,後囊1.25mmに付着している.毛様体と水晶体との間隔は0.5mmほどである.

近見時に毛様体輪状筋が収縮すると毛様体の円周が小さくなる.Zinn小帯が弛緩し,水晶体は自らの弾力でふくらみ屈折力を増し,明視を行う(曲率は前囊後囊共に増加するが後囊は硝子体で押さえられていることで,水晶体は前進し,前房が浅くなる).調節のHelmholtz理論である 外調節作用.加えて,水晶体線維の再配列が起こり屈折率が増す.Gullstrand理論である 内調節作用.

発生の出現は胎生3か月の終わりころ,二次硝子体基底部,特に毛様体上皮から線維が伸展し,水晶体血管膜 tunica vasculosa lentisを通過して水晶体囊に到達する.Zinn小帯は第三次(tertiary)硝子体の名はあるが,主な構成は膠原線維ではなく弾性系線維(エラスチンを含まないオキシタラン線維)である.システイン cysteineを多く含む弾性系微細線維は毛様体無色素上皮が供給源となっていて,15q21.1にコードされるフィブリリン fibrillinという

| ✓⌘ | MRI による成人正視眼の計測(Chin J Ophthalmol,2008(11))では, |

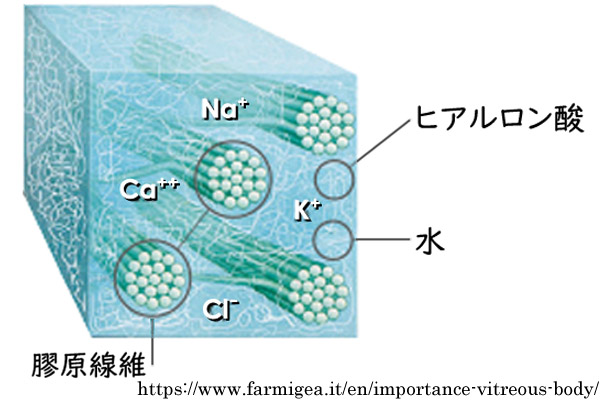

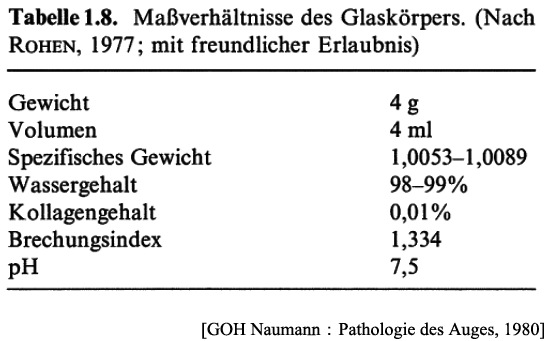

硝子体(硝子液 humor vitreus)は生の卵白のような外観の無色透明な無血管ゲル状構造物で,膠原線維・可溶性たんぱくが三次元のメッシュ状骨格を形成し,ヒアルロン酸が水(硝子体液)を保持している.

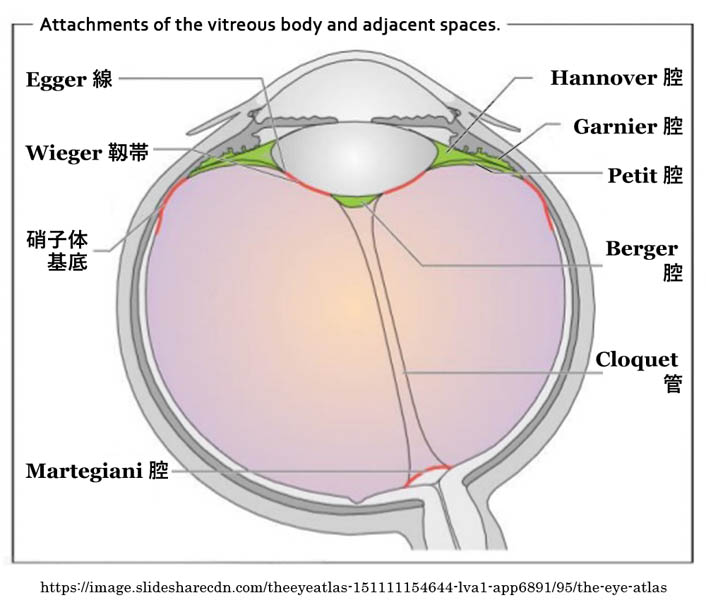

正視眼での硝子体腔 vitreal cavity は,眼球体積の66%(眼球容積では80%),

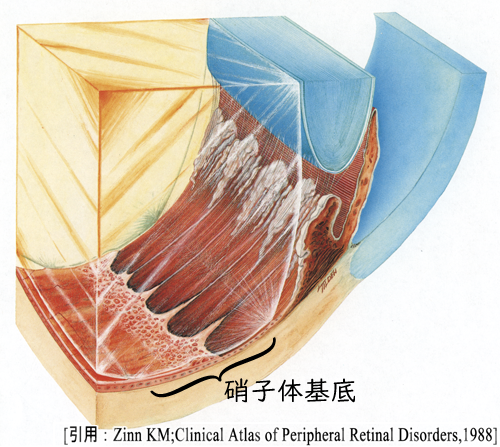

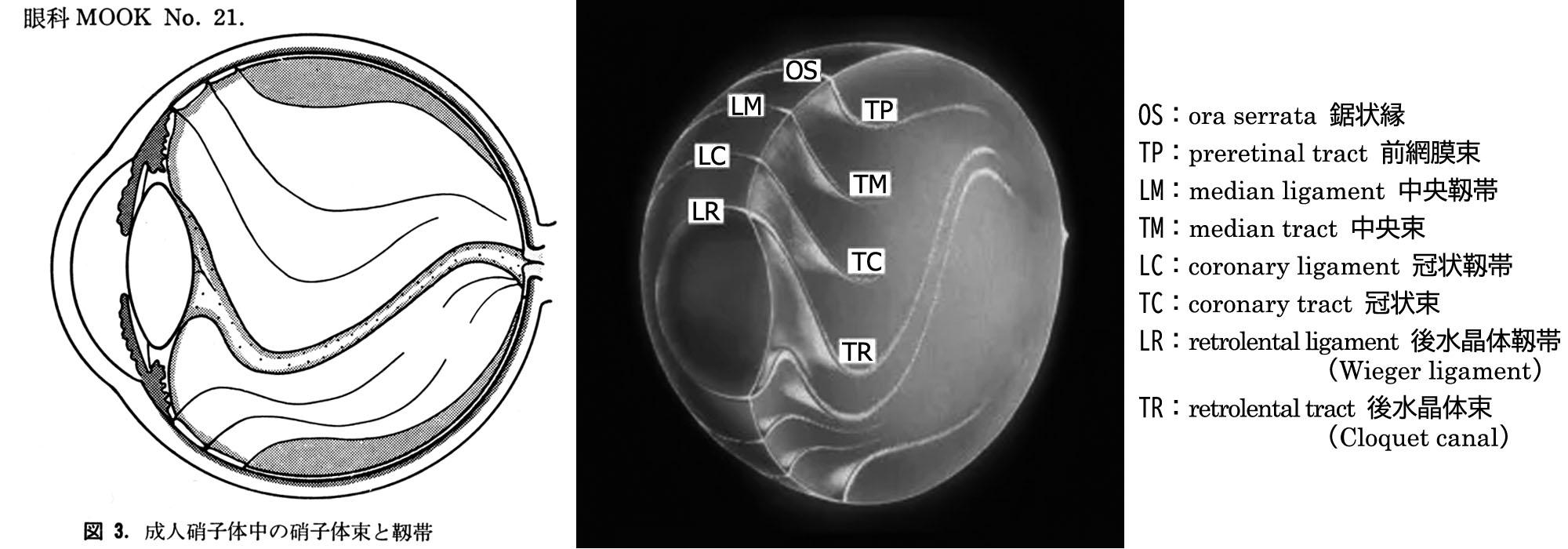

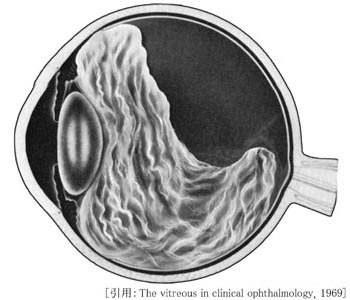

硝子体線維は鋸状縁をはさむ網膜周辺部(網膜側は幅2〜3mm)〜毛様体扁平部(毛様体側は幅1.5〜2mm)の内境界膜から立ち上がり,硝子体基底部 vitreous base

硝子体線維は基底部を含む前部硝子体から後極・視神経乳頭部へ向かい走行する.網膜面に沿う硝子体外層は膠原線維の密度が高く粘弾性も大きく,厚さ100〜

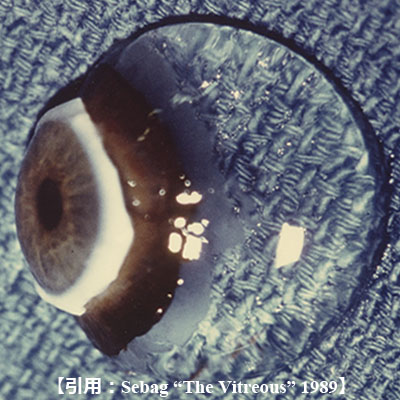

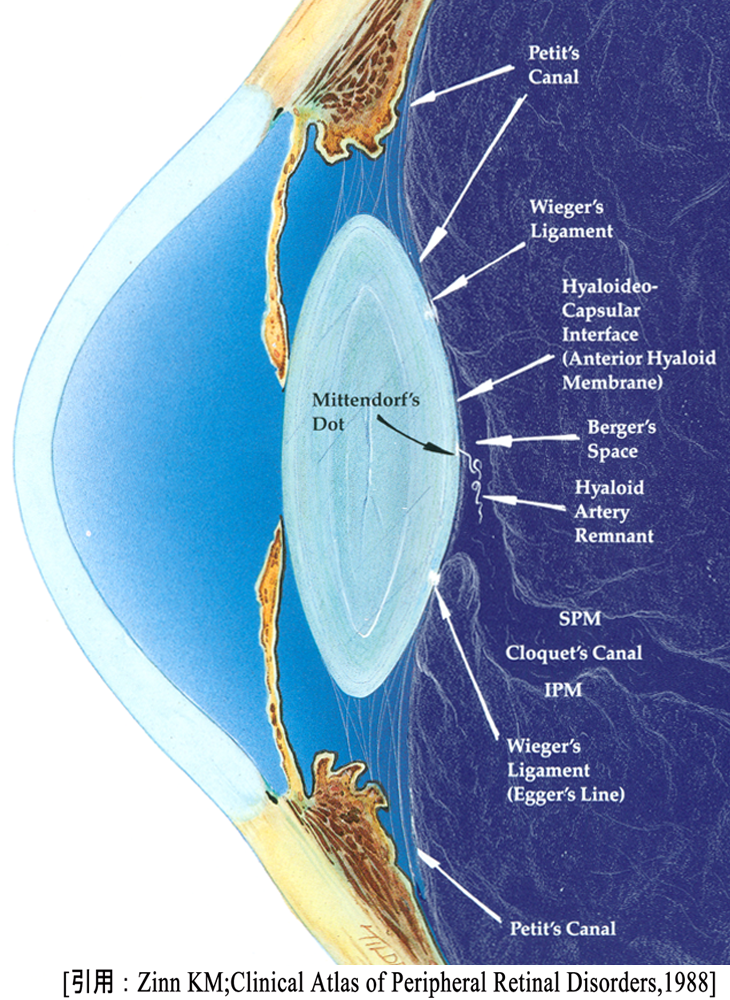

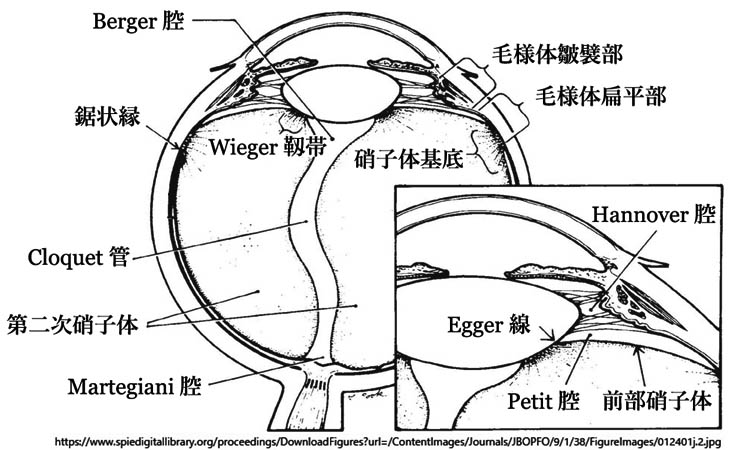

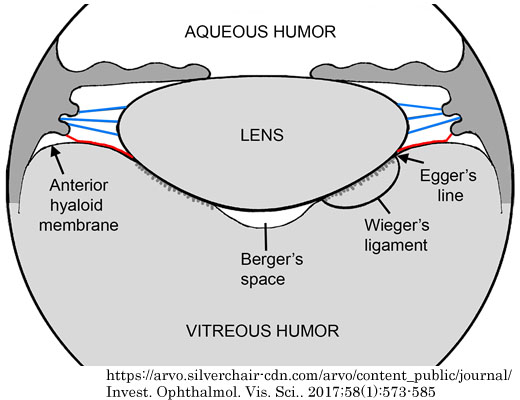

前部硝子体は後房の後ろ面である.従って,毛様突起・毛様小帯・水晶体後囊と接触している.水晶体後面では輪状に接触し,

硝子体中心部で水晶体後面から乳頭面まで連続する

水晶体後極から網膜までの距離は新生児で10mmほど,10代なかば〜成人で14.5〜16.5mm

皮質中に硝子体細胞(hyalocytes)を含む.硝子体細胞の90%はマクロファージ系でヒアルロン酸を合成する.貪食能により抗原提示細胞(antigen presenting cell;APC)として機能する.線維(芽)細胞(fibrocyte)は膠原線維を合成し,環境によって形質転換をきたし強い収縮能を示す.皮質は全硝子体体積の2%ほどでありながら,代謝のほとんどを担う場となっている.対して,皮質以外は基本的に細胞を含まない medullary vitreous(core vitreous) である.

水晶体後囊・毛様体内境界膜・網膜内境界膜のいずれもが基底膜であることから,硝子体は土台としての結合組織と見做すことができる.

ゲル構造:メッシュ状骨格が,細胞外

水(間質液)の供給元は房水である.移動方向は網膜色素上皮細胞を介して脈絡膜になる.ただし,実体のある水の流れではなく水分子の移動のことで,入れ替わりは速いそうである.

【 強膜の水通過 】

| ✓⌘ | ヒアルロン酸:当初,硝子体から分離され命名された,ムコ多糖の一種.ただし,ヒアルロン酸はプロテオグリカンとしては存在していない.硝子体の粘性はヒアルロン酸に由来すると考えられている. |

| ✓⌘ | ゲル(ドイツ語:Gel)またはジェル(英語:gel).そんなことでゼリー(jelly)状,との例えも. |

眼杯の内部は中胚葉(間葉)由来の血管に富む第一次硝子体であるが, その名残りが Cloquet管である.管壁は硝子体動脈の基底膜ということで一定の密度があり,管内部は第一次硝子体ということになる.外胚葉由来の第二次硝子体(成人の硝子体)は網膜毛様体部と視覚部の移行付近で内境界膜と平行に配列する線維成分として出現し(硝子体基底部に相当),退縮する硝子体血管と入れ替わっていく.硝子体腔の発育は眼球の拡大と平行して進み18歳頃で完了する.それまでコラーゲンの合成が続くが,成人の膠原線維は新陳代謝によるリニューアルはないらしい.加齢変化とは,生体のパーツとしての成熟過程とも考えることができる.

第一次硝子体は胎生期の血管組織そのものであり,しばしば遺残物の元となる.硝子体組織は遺残物の線維が網膜に影を作りやすく,「生理的飛蚊症」の原因となる.

| ✓⌘ | Zinn小帯と硝子体基底部が第三次硝子体の位置づけとなる. |

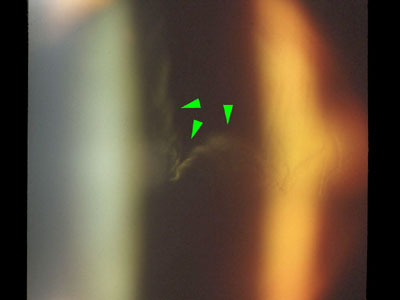

| ✓⌘ | 飛蚊症は,原因に対して „生理的“・„病理的“ を評価する. 臨床では,飛蚊症の元を „硝子体混濁“ という. |

硝子体は,メッシュ状骨格が水を含み膨らんだ状態である.年齢とともに線維が少しずつ変性し巨大分子化(架橋)し保水能力が落ちる.水分子が徐々に放出され,水を溜める空間・液化腔(lacuna)が出来てくる.液化 liquefactionである(10代後半で20%,40代で25%,80歳で60%ほど液化するとのこと).結果,膠原線維の容積が減少・収縮(syneresis)し同時に濃縮され柔軟性が落ちる.一方では,硝子体膜の内境界膜に対する接着力が低下し(内境界膜すなわち Müller細胞基底膜の肥厚,プラスミン活性の上昇,接着分子の減少,などにより),臨床的には網膜の表面からはずれる現象がおこる.これらが 後部硝子体剝離 posterior vitreous detachment(PVD)である.

視神経乳頭縁に付着していた跡の円形混濁が Weiss' glial ring(乳頭前グリア環.Fuchs,

硝子体細胞は網膜近傍の皮質に多く,硝子体維持には血液関門を含めた網膜の正常構造・機能が必須のようである.例えば,乳頭面や中心窩直前では皮質が形成されない.後者は成長・加齢とともに硝子体皮質ポケットとして液化腔が拡大することが知られている.また血管の直近部分や網膜格子状変性部でも同様に皮質の欠損があり,後者では液化腔となっている(これらは網膜面と硝子体膜との癒着部という点で,表裏一体である).

硝子体出血,ぶどう膜炎や光凝固の結果,硝子体は加齢変性が加速される.強度近視や網膜色素変性症では,

液化にはグリコサミノグリカンの断片化が関係する.活性酸素あるいは過酸化物質

(例;superoxide(O₂¯))

| ✓⌘ | ただしPVDは老化現象といえども必発ではないらしく,50代で20%,60代で半数,80代で80%ほど,とのことである.一眼に発生した後,他眼に発生する率は1年以内で25%,2年以内が65%ほど,とのことである. |

| ✓⌘ | 90%透過波長は 350~900nmほどとなっている(1400nm位とのテキストもある. |

| ✓⌘ | 光凝固:網膜血管病変での治療手段の一 |

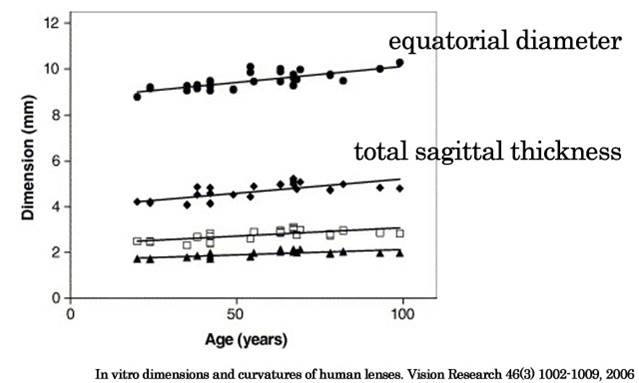

● 水晶体厚 lens sagittal thickness

Richdale KL:Crystalline lens thickness from infancy to adulthood. Invest Ophthalmol Vis Sci 49:3137 (ARVO Annual Meeting Abstract. 2008)によると,

3か月児で3.91mm.10歳までは50µm/年で減少し,最小3.42mm.

3か月児で3.91mm.10歳までは50µm/年で減少し,最小3.42mm.

15歳までは10µm/年,成人では20µm/年で増加し,40歳で乳児の計測値に戻る,そうである (Aモード超音波計測).若年者では眼球の成長・拡大による水晶体の伸張が厚の増加を相殺するため,としている.

Rosen AM:In vitro dimensions and curvatures of human lenses.

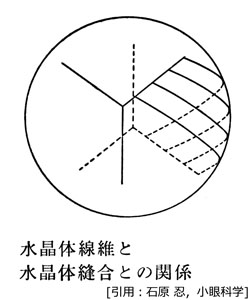

●Y字縫合 suture lines

|

|

水晶体線維は前囊側から後囊側へ伸長する.前面で前極に近いところから始まる線維は,後面では後極から遠いところで終わる.前面の起始部が前極から遠くなると、後面における終止部は後極に近づく.1本の水晶体線維の長さは前極から後極までの長さの約半分であり,1つの層の内部では水晶体線維の長さはほぼ同一であるから,リボン状になった各線維の両端が接する部分で,かみ合った縫合線が形成される.胎生核に於ては8週目くらいから縫合線が認められる,とのことである.これにより最もシンプルな縫合線は120°をなし,前面の直立Y字形(図;a頂端同士が組み合わさる),後面の倒立

縫合線は加齢と共に複雑になり,成人では1ダース以上の縫合線が形成される.

この YY が Étoile星☆型 のイメージに関連すると云われる(縫合部で回折を起こす,のだそうです).

形態的には細胞膜が噛み合ったものでミトコンドリアなどの細胞内小器官が存在する.入り組んだ細胞膜には

●毛様小帯;ciliary zonule,小帯線維;zonular fibers⁄fibrae zonularis

Zinn小帯は起始・付着とも線維がフォーク状に分かれ,毛様体無色素上皮および水晶体囊の基底膜に接着または食い込んで付着している.起始部は毛様体皺襞部〜扁平部〜前部網膜内境界膜(基底膜)に広がる.主となるのは扁平部後端から発する線維で,これらは皺襞部では谷に沿って走行する.一部は上皮層に接着し,他の線維群と共に支点として作用する.

これらにより網膜⇔水晶体との接着部位から4群に分ける.

①前チン小帯 anterior zonule :毛様体扁平部と水晶体赤道前部に付着する.比較的密で,赤道から1.5mm離れたほぼ同じ位置に付着する.

②後チン小帯 posterior zonule :毛様体皺襞部と水晶体赤道後部に付着.前小帯よりも少数で細い.

③赤道チン小帯 equatorial zonule :毛様体皺襞部と水晶体赤道部に付着

④硝子体チン小帯 hyaloid zonule :毛様体扁平部から前硝子体に沿い Wieger靭帯に付着し(Egger's line),前部硝子体膜の一部を形成.

|

|

毛様体(扁平部)とZinn小帯の間隙が

①と②の間隙が

|

ここで高齢者のZinn小帯の付着が中央側に広がるのは,水晶体径の拡大に因る,らしい.

●

水晶体後囊と前部硝子体の中央では,径8〜9mmほど・幅1〜2mmほどで輪状の接着があり,Wieger靭帯 という.この内部(中央部)で,水晶体後囊と前部硝子体膜(patellar fossa;硝子体窩/皿部)との浅い間隙が

Wieger靭帯は,第一次硝子体(水晶体血管膜),第二次硝子体(成人の硝子体),第三次硝子体(Zinn小帯)それぞれの接点となる.毛様体無色素上皮細胞が分泌するZinn小帯は表層外胚葉起源の水晶体と神経外胚葉起源の網膜を結合するもの,と説明する研究者もいる.

✓ligamentは日本語で靱帯に置き換えるが,ここでは骨とは関係なく,接続部のような意味である.

●

●

硝子体中央では水晶体後面から視神経乳頭まで Cloquet管 が連続している.視神経乳頭前面のスペースは

●uveal meshwork と scleral meshwork

線維柱帯は前房側から ➊ぶどう膜網 uveal meshwork,➋角強膜網

corneo−) scleral meshwork,➌内皮網 endothelial meshwork,➍内皮細胞,に分ける.

前房に面したぶどう膜網部分は,強膜岬 scleral spurに接続する毛様体筋が線維柱帯の一部 uveal meshworkとなってSchwalbe線まで連続する結合組織で,おおよそ索状の網目(線維柱索)で粗く

(25〜75µm),通過抵抗はない.

その奥が角強膜網 corneoscleral meshworkでメッシュが徐々に細かく (5µm) なり,層間(線維柱層板)をぬって房水が通過する.強膜岬からの連続構造で,毛様体筋の弛緩・収縮に連動してわずかに流出抵抗が変化する(弛緩で

Schlemm管に接するのが内皮網 endothelial meshworkで網目はなく(1.5µm),線維成分(juxtacanalicular connective tissue;

抵抗の元は細胞外マトリクスにおけるグリコサミノグリカンの沈着や IV型コラーゲンと云われる.IV型コラーゲンはぶどう膜に広く存在している.流出抵抗の75%は線維柱帯内で生じ,25%はSchlemm管以降,とのことである.内皮細胞は角膜内皮とは異なり,血管内皮細胞・貪食細胞・線維芽細胞としての機能を兼ね備えている.内皮細胞は加齢などで疲弊すると減少し,房水流出も減少する.

線維柱帯は神経堤由来,Schlemm管は中胚葉由来,両者の接点が傍Schlemm管結合組織,という位置づけである.

|

|

●Schlemm管・強膜静脈洞 と 房水静脈

Schlemm管は線維柱帯の強膜側にある.前房側が内壁,強膜面が外壁である.内壁の内皮細胞は,前房からの圧によって管内に突出する巨大水胞をつくる.内部の房水は管内へ破裂して(bulk flow)房水が排出される.外集合管は Schlemm管外壁に接続し,強膜内静脈叢 deep scleral plexus → 上強膜静脈 episcleral vein → 前毛様体静脈 anterior ciliary veinとなり上眼静脈に集合する.これが房水流出の主経路:線維柱帯流出路となる.集合管は鼻側に多い.

線維柱帯内の圧勾配が3〜4mmHg,上強膜静脈圧が8〜10mmHgということで平均眼圧15mmHgが維持される.万一の圧逆転の際には内皮細胞が逆流を阻止する.眼圧が上強膜静脈圧を下回った場合には,ぶどう膜流出路が機能することになる.

線維柱帯から毛様体筋束間結合組織に入った房水は毛様体〜脈絡膜と強膜との間(上毛様体腔,上脈絡膜腔)に移動し,強膜実質(膠原線維の間)や毛様動脈・毛様神経周囲などを経て上強膜から眼窩内組織に吸収される.房水流出の副経路:ぶどう膜-強膜流出路である.毛様体筋の筋束間を通ることで,弛緩で流出量⤴,収縮で流出量⤵となる.圧感受性はないが,細胞外マトリクスの産生・分解は流出抵抗を左右する,と考えられている.一部は強膜内の静脈あるいは渦静脈へ合流する.

☆ 強膜静脈洞 sinus venosus sclerae:解剖学による公式日本名.

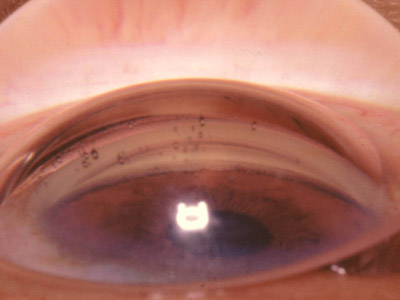

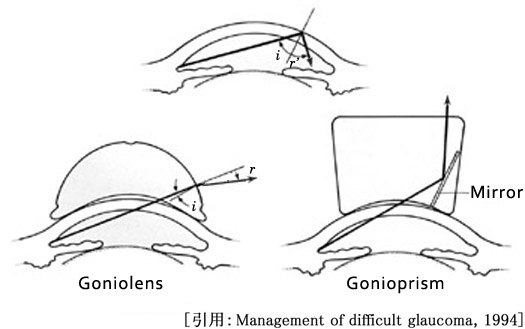

●隅角の観察

隅角は,眼球正面では輪部の奥にあり,見ることはできない.検査には,隅角鏡 gonioprismあるいは goniomirror を用いる.角膜の凸面と角膜対空気の屈折率を打ち消すためで,これを顕微鏡(通常は細隙灯顕微鏡)にて拡大観察する.

|

|

写真は,Koeppe型隅角鏡 goniolens で撮影したものである.

▣ Fontana' s space 『フォンタナ腔』

前房隅角部を強膜の一部として,(i) フォンタナ腔 space of Fontana;trabecular connective tissue meshwork(=虹彩角膜間隙 spatia anguli iridocornealis)と (ii) シュレム管 canal of Schlemm(=強膜静脈洞

sinus venosus sclerae)で構成される,とかいう解説がある.フォンタナ腔としての形態は草食動物で定型的にみられ,ヒトでは胎生6か月頃の状態(Duke᠆

●gonio:「角(かど)」を意味するギリシャ語 gōnía (γωνία) である.

▶

数の接頭詞は こちら

こんなんも あるで

●細隙灯顕微鏡 slit lamp microscope

透光体を観察するための仕掛け.こちら