水晶体の病態 |

解 剖

【 ![]() 復習 】

復習 】

水晶体は上皮細胞が合成・分泌した囊(capsule;正体は上皮細胞基底膜)で包まれる.前囊下で一層の上皮細胞は赤道部で分裂して重層化し,細胞の形態は細長くなり細胞核を失い,水晶体線維(皮質)として中心へ向って移動する.

水晶体蛋白として αⲻクリスタリンの他に βⲻや

水晶体全体では水分

2∕3,タンパク

1∕3

という構成になる.

発 生

【 ![]() 復習】

復習】

水晶体は眼杯の誘導を受けて外胚葉の一部が肥厚し胞状に陥入する水晶体胞から発生する.上皮細胞が内側に閉じ込められるのが特徴である.水晶体胞の前部は一層の上皮細胞層であるが,赤道部から後半部は次第に上皮細胞の背が高くなり胞の内腔を埋めるようになる.前囊下の上皮細胞は分裂を続け重層化し,細胞は次第に赤道部から内部へと移動すると同時に細長くなり水晶体線維となる.

| ✓⌘ | 胎生期は球状であることで,新生児でも名残りのため浅前房を示す.深前房のときは先天緑内障を疑う. |

加 齢・老 化

皮膚と同じ外胚葉組織であり,上皮細胞は基本的に分裂・増殖を一生涯続ける.

直径・厚さの増加

| 直 径 | 厚 さ | |

| 新生児 | 6.5 mm | 2.5 mm |

| 20歳代 | 8.8 mm | 3.45 mm |

| 80歳代 | 9.0 mm | 3.65 mm |

角膜から水晶体後極までの距離はほとんど変化しないことで,前房が浅くなる結果となる.なお,有白内障では平均より厚くなる傾向にある(平均73.4歳の手術を要した症例では4.52mmであったとの報告がある).85歳を過ぎると減少に転ずるとのことである.

水晶体質量も増加する.

水晶体調節力の変化

水晶体の硬化と調節力の低下は平行する.水晶体厚の増加とともに曲率が小さくなる(Donders)とされていたが,どうやら曲率は大きくなり近視化にシフト(5D)するとのこと.これは10代〜70代に観察される現象であるが,実際には構成成分の屈折率が低下し結果として屈折度の変化は相殺される(Oyster)らしい.これらのバランスにより近視化・遠視化いずれにもシフトし得る.

水晶体囊の変化

基底膜の加齢変化といえば一般的には肥厚する.これにより70歳では(中心の極部で)前囊厚15µm,後囊厚5µm程とのことである.しかし,菲薄化するとの報告もあるなど厚さの変化は研究者により統一見解がない.そもそも部位ごとに厚みの増減があるとのことである(IOVS,2006).

水晶体細胞の形態変化

水晶体上皮細胞は,単位面積あたりの密度が減少する(細胞の欠落).増殖能が減少する.線維配列が乱れ不整・不揃いになる.上皮細胞の成熟分化過程の異常により皮質線維配列が乱れることで,赤道下皮質混濁を生じる.

細胞膜脂質に於ても過酸化生成物が蓄積する.

光線透過性・着色

透明度は,基本的にはクリスタリン蛋白と水晶体線維の規則的配列と含水量,細胞膜機能で維持される.(αⲻ)クリスタリンは水晶体タンパクを正常に維持する機能がある.

帯黄色は加齢と共に濃くなり,黄褐色から褐色調となり,自家蛍光物質が増加する.このために短波長の透過が落ち(吸収され),420nm領域は80歳の水晶体では20歳の10倍以上吸収されてしまうという.このことは網膜の保護にはなるが,水晶体自体は酸化が進み加齢混濁をまねく結果となる(紫外領域の一部は眼底まで届き加齢変化を促進させるが,高齢になり水晶体混濁の結果で可視光の短波長までがカットされることは網膜を保護しているのかもしれない).

核部は胎生期からの代謝産物・光による分解物等が蓄積され,黄色色素成分の増加は特に強い.核白内障の所見である.これは高度近視眼あるいは硝子体手術後に顕著である.

散乱光は,30歳代後半から増加する.

白内障

タンパクの構造的変化(アミノ酸の様々な変化による高次構造の異常)と水分量の変化が混濁である.混濁は,皮質線維細胞の構造・配列の乱れ,クリスタリン蛋白やアクアポリン蛋白の変性(変質

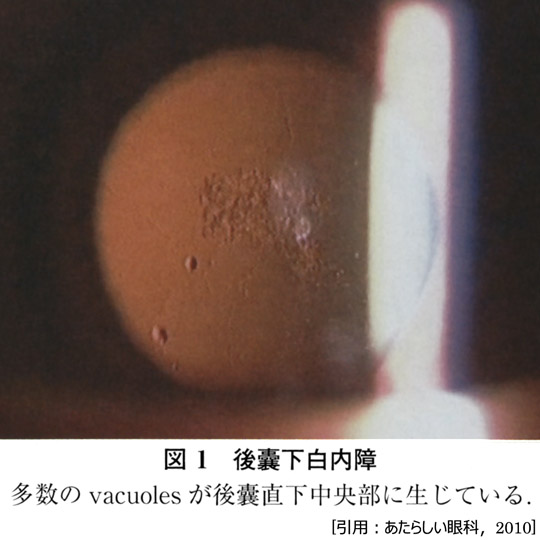

散乱光が増え透明度が減少し混濁する状態が,白内障である.一般に混濁は皮質混濁・核混濁としてあらわれる.後囊下混濁は比較的少ないことから,通常では併発白内障のほうが考えやすい.

| 50歳代 | 50% (37~54%) |

| 60歳代 | 75% (60~83%) |

| 70歳代 | 90% (84~97%) |

| 80歳代 | 100% |

| ✓⌘ | 研究者によると,白内障が加齢変化の延長であるとは言い切れない,とのことである. |

| ✓⌘ | 抗酸化・抗糖化により,白内障予防が期待できる. |

紫外線は,短波長(190ないし200⇔280ないし290nm )の UVC,中波長(280ないし290⇔315ないし320nm )の UVB,長波長(315ないし320⇔380ないし400nm )の UVA に分ける.

このうち地上に届くのは UVB と UVA である.波長の短い紫外線は化学エネルギーが高く,生体組織に種々の損傷を与える.DNA損傷(発がんなど)は生物で特に重要であるが,DNAに影響が強い波長はオゾン層で吸収されるとのことで,守られている DNA としては不思議な一致である.これによりオゾンの10%の減少は,ヒト皮膚がんの25%増加,ヒト白内障の15%増加に相当するとのことである.

眼組織では,まず角膜で295nm以下の紫外線が吸収される.UVB は40~50%が水晶体まで届くが皮質で吸収され,320~

紫外線を含む可視光が水晶体を通過すると,吸収量に応じてフリーラジカル:活性酸素ができる.これらは反応性が高く,細胞膜・細胞内小器官を傷害し酵素を失活させることで,細胞の機能低下・細胞死をまねく.酸化ストレスである.SuperOxide Dismutase (SOD)超酸化物不均化酵素は正常の 1∕3 になる,とのことで,酸化ストレスは水晶体のタンパク質を変質させ,混濁を起こす.混濁はさらに紫外線吸収を増す.

上皮細胞でトリプトファンから合成されるキヌレニン化合物は,紫外線を吸収する.代謝産物はクリスタリンを変性・混濁させると考えられるが,グルタチオン(GSH)により処理される.老化によるGSH低下がクリスタリンのキヌレニン化を惹起し,加齢核白内障を生じる可能性が高い.合成抑制による白内障治療への応用が研究されている.

紫外線照射により過酸化物・カルシウムイオン・プロスタグランディンの増加などが細胞損傷に関係する.前囊下の水晶体上皮細胞は,紫外線の影響を受ける.これにより,皮質下混濁は水晶体の鼻下側に生じやすいといわれる.

白内障発症は,低緯度地域あるいは日照時間の長い地域で有意に多い.

赤外線は,短波長(700⇔2500nm )の近赤外線,中波長(2500⇔4000nm )の中赤外線,長波長(4⇔1000µm )の遠赤外線に分ける.

眼組織では 2400nm以下の近赤外線は角膜を通過する.1200nm以下の波長は,網脈絡膜への影響が大きい.

基本的組織傷害としては,熱エネルギーによるものと考えられる.労災規定では『永久的であり蓄積的』と認識されている.対照的に『紫外線の眼に対する障害が一時的である』として『赤外線による白内障は、急性疾患である電気性眼炎と異なり、比較的長期間就労している者に発生する慢性疾患である』と述べられている.

その他には眼瞼縁炎,角膜炎,調節障害,早期老眼,虹彩萎縮,黄斑変性を含む網膜火傷が挙げられている.

網膜への熱傷害は,網膜色素上皮での可視光領域を含む発熱作用である.これを治療に応用したものが光凝固である.

概念

白内障 cataract /grauer Star とは,いろいろな原因で発生した水晶体の白濁をいう.これにより光透過性が障害される.全世界的には,いまだ失明原因の第1位である.

関与因子

老化・喫煙:クリスタリン蛋白変性に伴う不溶性蛋白が増加.喫煙は核白内障の発症因子,とのことである.

紫外線:発生する活性酸素で酸化されて進行,

薬物:副腎皮質ステロイド薬,向精神薬,血中尿酸下降薬(アロプリロール,

飲酒習慣:関連不明(ただし,増えるほど白内障手術を受ける可能性が高くなるとのこと:出典 Sci Rep. 2022 Nov 22;12(1):20142

身体条件:糖尿病,アトピー素因,BMI(肥満とやせ…肥満による酸化ストレスの増加や、低栄養に伴う抗酸化栄養素の摂取不足が影響している可能性があるとのこと:出典 https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/2288.html

遺伝もしくは自己免疫:抗水晶体上皮細胞自己抗体,抗LEDGF(水晶体上皮細胞由来増殖因子)抗体,TGFⲻβ,

初期水晶体が形成される妊娠2〜3か月では放射線やウイルス感染(特に風疹)により障害を受けやすく,先天白内障や小水晶体となる可能性が高い.消えるべき水晶体細胞核が消え損ね,残っていることが指摘されている.

原因・種類

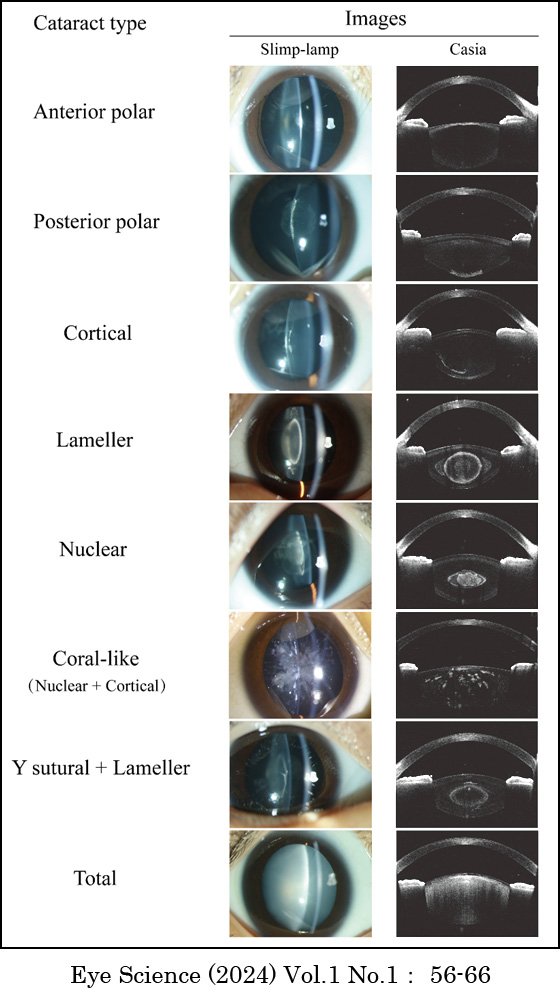

混濁部位は,皮質の混濁,核の硬化・混濁,囊下(特に後囊)に出現するもの,それらの混合型がある.

発生時期により先天性(発達性を分けることがある)と後天性に分け,さらに後天性には原因により加齢性,外傷性,併発性などがある.

①加齢白内障 senile cataract:

加齢により着色(黄化)し,紫外線の吸収量が増えることで白濁が加速する.

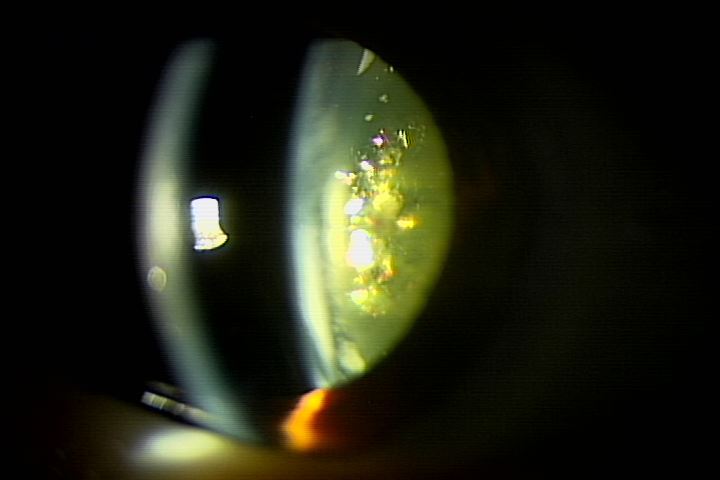

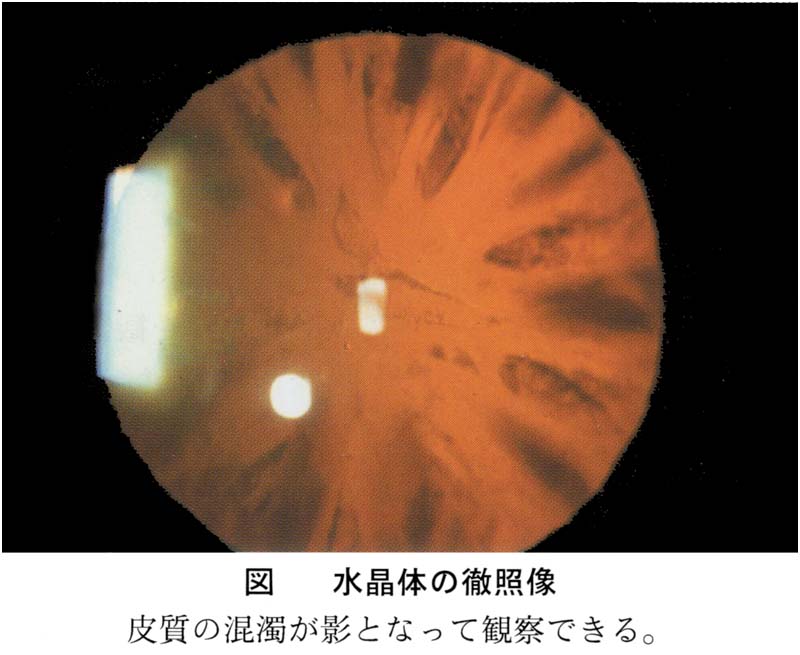

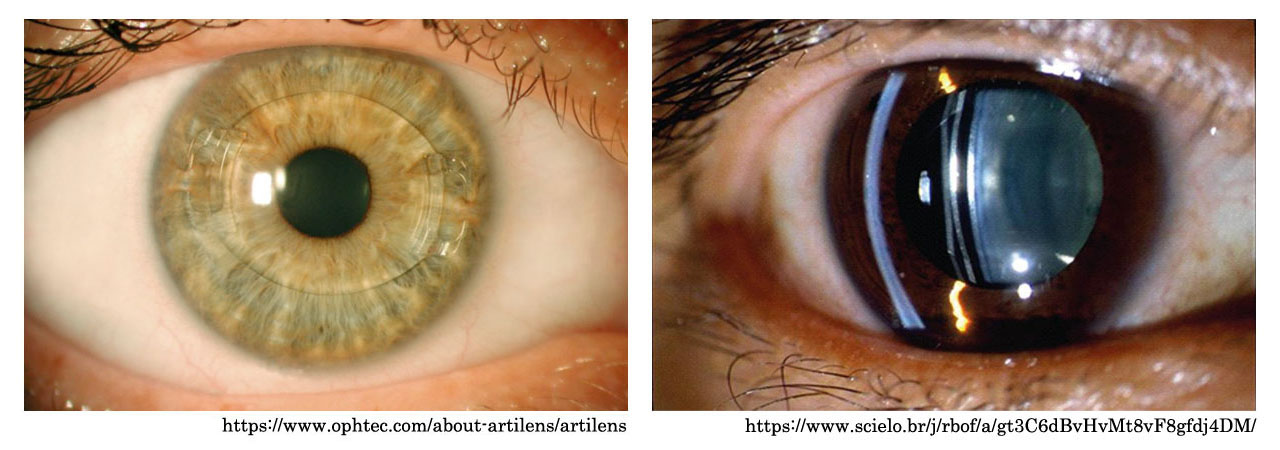

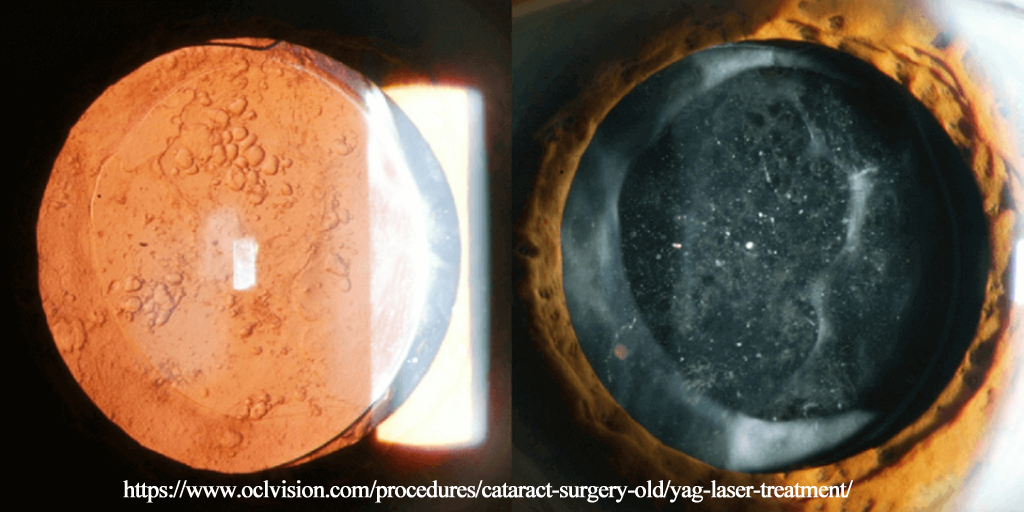

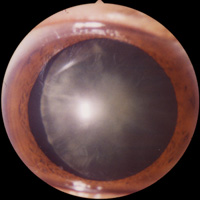

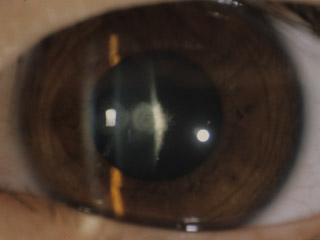

着色と混濁は別で,着色が軽度でも混濁するのが白内障.右図(引用:日本の眼科 2001)は加齢初発白内障で皮質の楔状混濁を示す.

②外傷性白内障 traumatic cataract:直達囊損傷による穿孔性と損傷のない打撲性がある.

③併発白内障 complicated cataract:

④放射線白内障 radiation cataract:

⑤先天白内障 congenital cataract:

⑥全身疾患に合併 associated cataract:

診断

加齢白内障

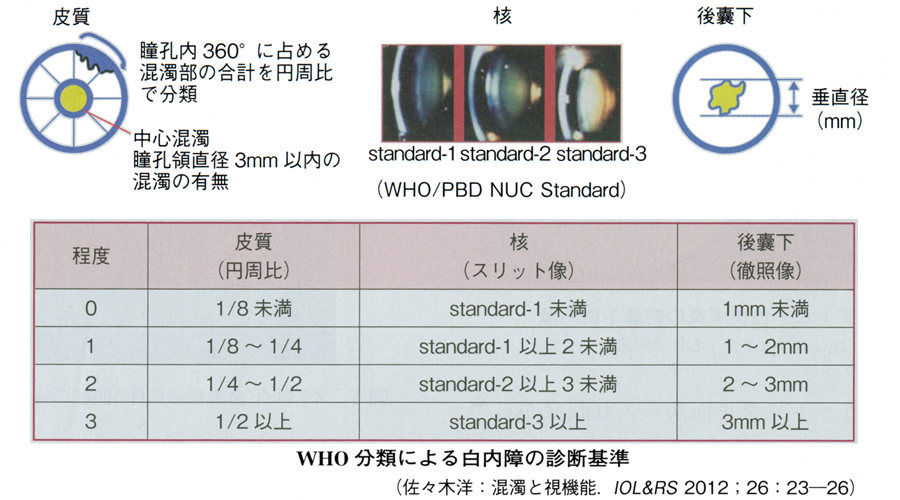

○ 程度による表現

1.初発 あるいは 未熟白内障《incipiensor immatura》

:

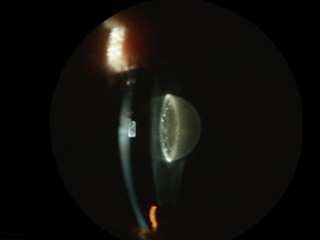

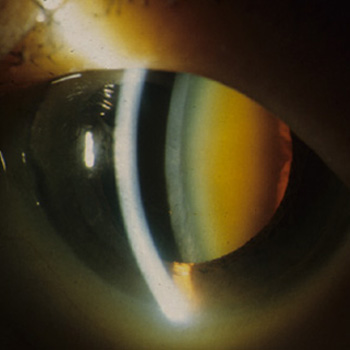

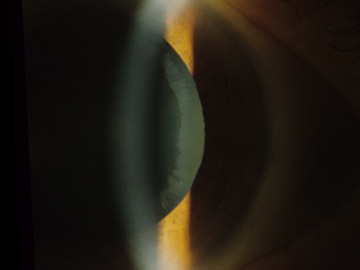

2.褐色白内障《brunnescens

3.成熟白内障《matura》

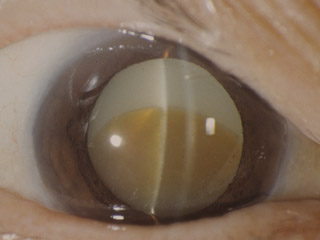

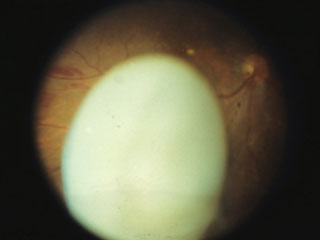

:視神経乳頭が透見されない.しばしば,膨隆 intumescent状態.

4.過熟白内障《hypermatura》

:皮質が融解(乳化白内障).しばしば,Zinn小帯の脆弱化が進む.

5.モルガン白内障:皮質が吸収され,核が沈む.cataracta morgagniana

Morgagni:日本医学会用語では『モルガニー』

6.膜白内障《membranacea》 :核も吸収され,囊が残る.

|

|

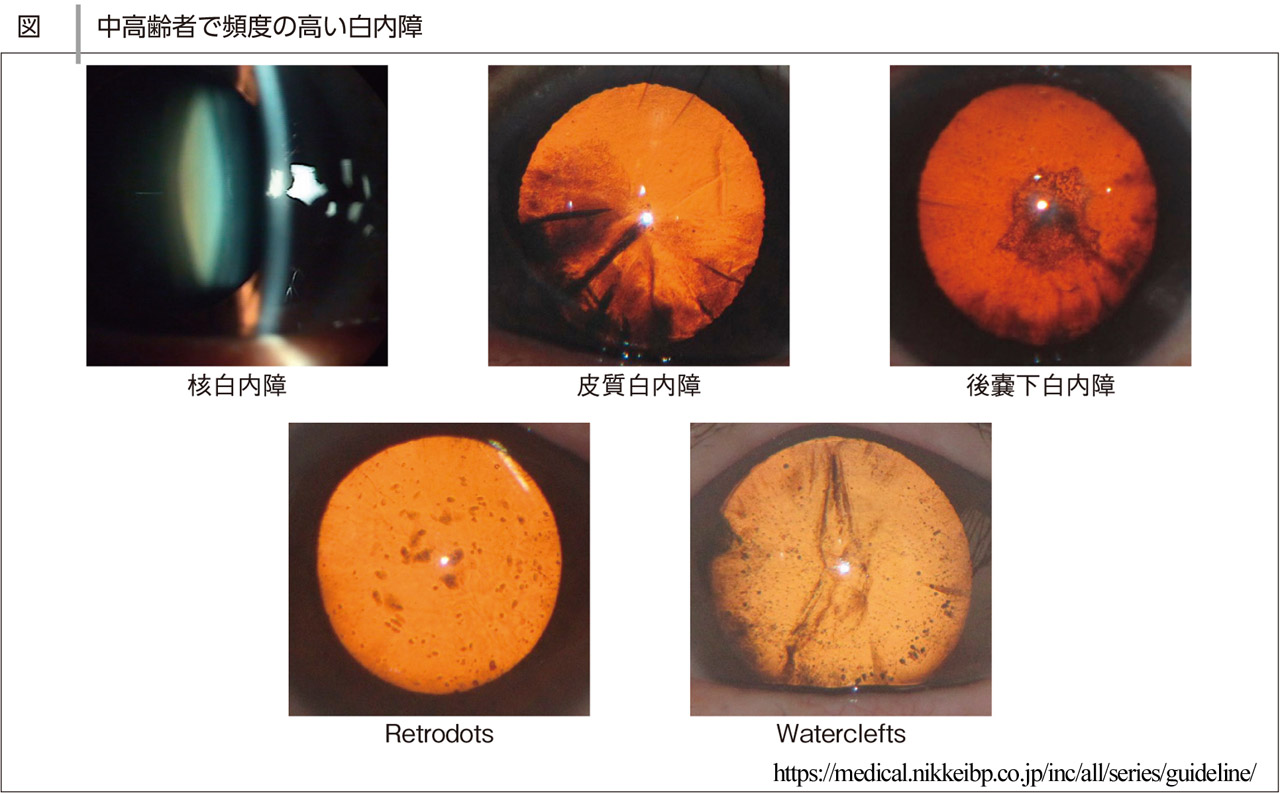

○ 形(おもな混濁部位)による分類

1.皮質白内障,2.核白内障,3.囊下白内障,4.水隙形成(water clefts),5.レトロドット(retrodots),

皮質白内障は本邦で最も一般的な混濁病型である.水晶体細胞の早期衰弱による皮質線維の膨化変性・構造破壊が起きている.紫外線暴露の関与が大きいとされる.また糖尿病により発症リスクは10倍以上とのことである.

核白内障は高齢者あるいは近視眼での病型である.喫煙その他の酸化ストレスの関与が大きいとされるが,要するに皮質混濁が少ないまま経過すると核の圧縮・着色が強くなることで,水晶体の寿命が全うされたもの,と考えられている.核部後方散乱光強度は前胎生核のほうが強くなるとのことである.長眼軸眼のほうが屈折力の増加が顕著であり,より強く近視化にシフトする.

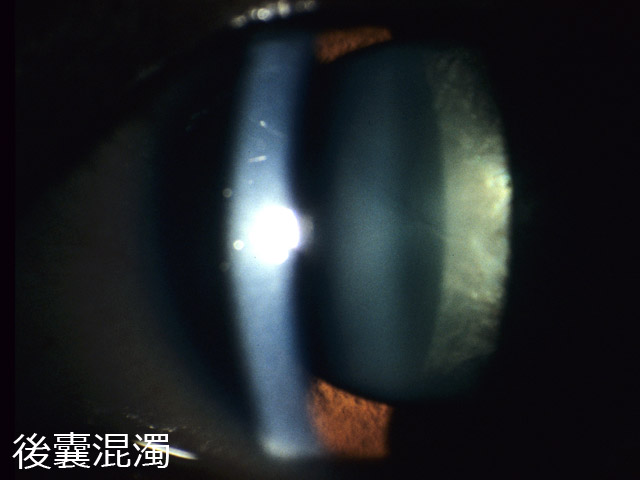

後囊下混濁はステロイド全身投与,喫煙,糖尿病,強度近視などが危険因子となっている.組織的には水晶体細胞の基底の前囊側に対し,頂端が後囊側にあることで成長力が落ちた水晶体細胞は後極部に届かず古い線維が残り混濁をきたす.節点に近いことで,視力への影響が大きい.

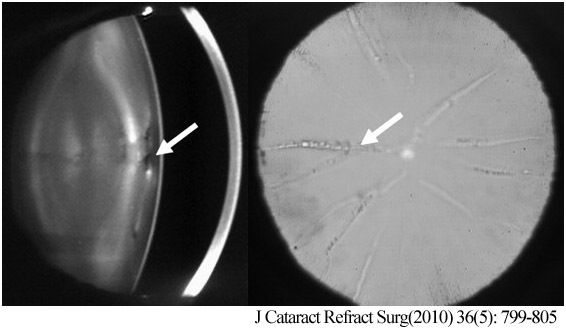

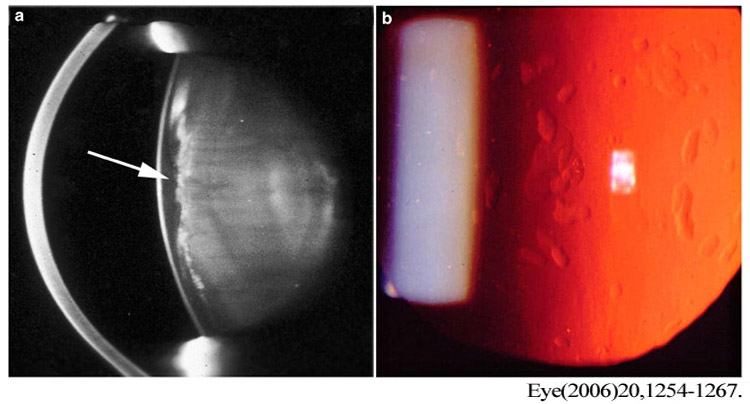

water clefts:ウォータークレフトは囊直下に生じる透明度の高い裂隙様所見(図a 矢印).白内障の副病型として,かなり視力に影響するとのことである.Wasserspalte

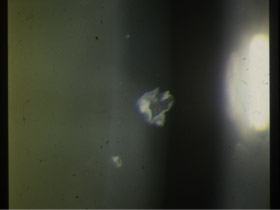

retrodots:レトロドットは皮質深部に生じる80〜500µmほどの独立性の混濁で50歳以上では普通に観察される.活性酸素の消去能率が減り部分的なCa化合物の沈着増加によるらしい.複屈折の特性があり反帰光下(徹照法)で観察しやすくなることで,図bでは背景の明暗のグラデーションがドット部分で反転している状態を示している.紫外線の眼部曝露と関連するという.

fiber folds:ファイバーフォールド

先天白内障 congenital cataract 【 ✋ 混濁例 】

表層外胚葉を原基として水晶体胞が眼胞内に取り込まれ,水晶体タンパクが合成されてくると透明化する.透明化プロセスが影響されると(先天)白内障の元となる.遺伝性,胎内感染,母体からの薬剤移行,妊娠後期の胎児発達障害や出産時の低酸素状態によるもの,代謝疾患,その他小眼球・脈絡膜欠損などに合併する.遺伝あるいは胎生期に原因があるはずであるが,結局は約半数で原因不明とのことである.

胎生期ではそもそも皮質が少なく,核混濁(胎生核~幼年核)ないし囊混濁が中心となる.通常は,停止性つまり進行しないが,乳幼児期のうちに出現する発達白内障を含める.多少の混濁はまれではなく,視力にも影響しない.視力への影響は程度問題で,高度では視力発達を阻害し,弱視・斜視・眼振の原因となる.

・遺伝性:遺伝子変異として,家族性では一般に常染色体優性.小眼球を伴うことが多い.

・染色体異常:Down症,など

・胎内感染,特に風疹白内障:妊娠2か月までの風疹罹患では100%,3か月では50%に発生.既に侵入したウイルスは排出されにくく長期留まり慢性持続感染となる.逆に囊が完成するとウイルスは侵入できない,とのこと.(風疹;rubella⁄

そのた,CMV・EBVを含むヘルペスウイルス系感染,トキソプラズマ症,梅毒,麻疹(rubeola⁄measles;影響は軽微とされる).

・全身異常に合併:Hallermann−Streiff症候群,など.

・先天性代謝疾患:ガラクトース血症,ホモシスチン尿症,Lowe症候群,低カルシウム血症,糖尿病,など

・母体への使用薬剤:テトラサイクリン系

*眼球の形成異常に関連する場合では,硝子体動脈系遺残 persistent fetal vasculature (PFV),円錐水晶体 posterior lenticonus,球状水晶体 lentiglobus,小角膜・小眼球,先天無虹彩,などを含むが,全身的な問題は少ないことがある.

*小児期においては外傷性の確認も必要となる.

■先天白内障は眼先天異常の中で重要な疾患であり,他の眼異常や全身異常を伴っていることが多い.したがって,必ず小児科医と眼科医が協力して診療を行わなければならない.白内障が生直後から認められるものと,生後あるいは期間をおいて発症したものと二種類ある.前者を感受性期白内障(狭義 先天白内障)といい,後者を発達白内障という.

重複障害のない純粋に眼球のみの先天異常の場合,感受性期以内の早期発見,早期治療によって,正常に近い視機能を獲得することが可能である.感受性期とは,視機能発達の敏感な時期を示す期間であり,その間に外界からの視刺激が網膜を経て視中枢に至ることにより学習し,視機能は発達すると考えられている.その期間が,生直後から生後10⁓12週といわれている.したがって生後3か月以内に診断され,適切な治療(手術)が行われ,術後の適切な管理が施されることによって,視機能は正常に近い程度に発達することが可能である.

【今日の診療 Vol.13 (C)2003 IGAKU-SHOIN Tokyo より】

| ✓⌘ | 両眼性と片眼性では,対応が大きく違う. |

その他の白内障

直達力(穿孔)による囊の損傷・細胞の傷害.赤外線照射や電離放射線被爆・高電圧(電撃),あるいは常識を超えるようなマッサージでも(例;アトピー.

・外傷性白内障(狭義):穿孔性外傷,あるいは異物飛入による上皮損傷のため.

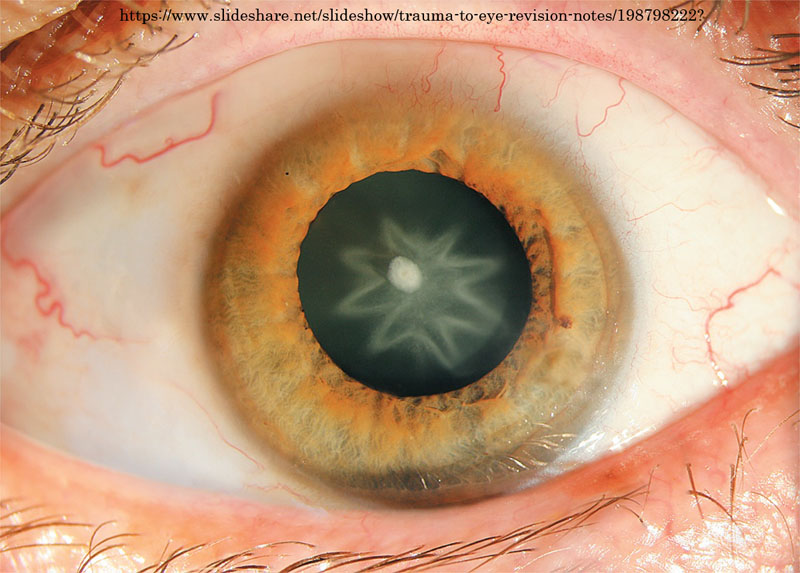

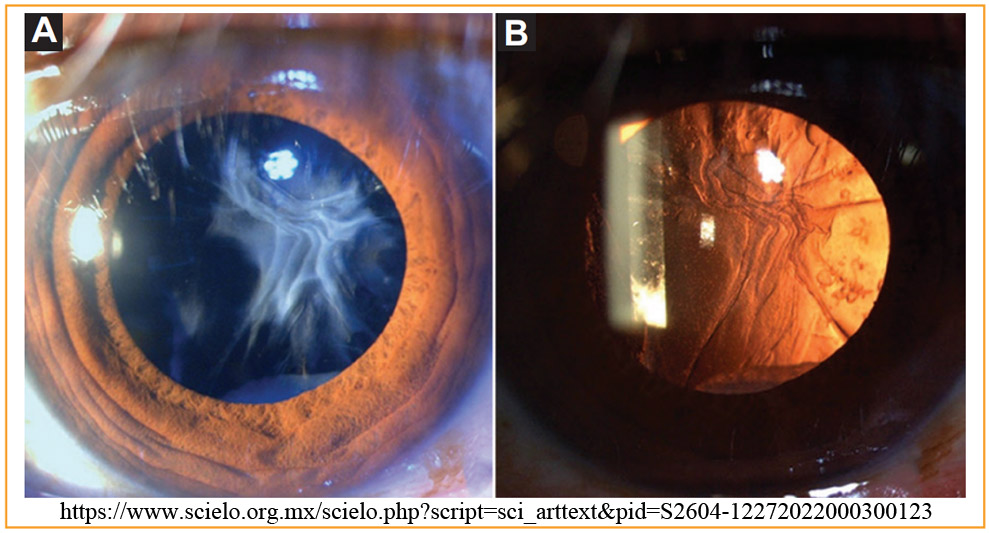

・rosette cataract(spearⲻshaped / starⲻshaped) :

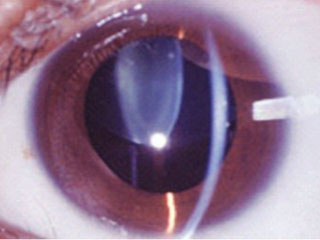

・赤外線白内障:温度上昇に因るとされる皮質混濁.古典的にはガラス吹き工白内障 glassblower cataract.ガラス吹きでは水晶体囊の真正落屑発生も指摘される.

・放射線白内障:主として後囊下および皮質混濁.放射線は特に分裂している細胞に影響し,水晶体上皮細胞の異常分化を誘発する.赤道部で生じた異常細胞は線維性細胞化生をきたし,(理由は不明だが)水晶体後極に移動して混濁を形成する,と説明される.

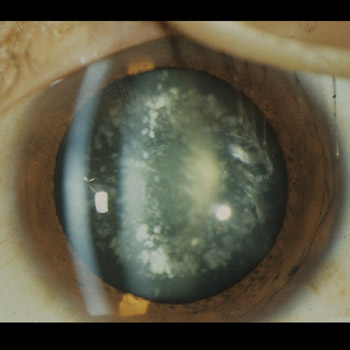

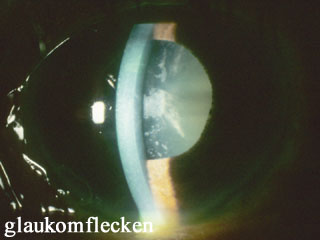

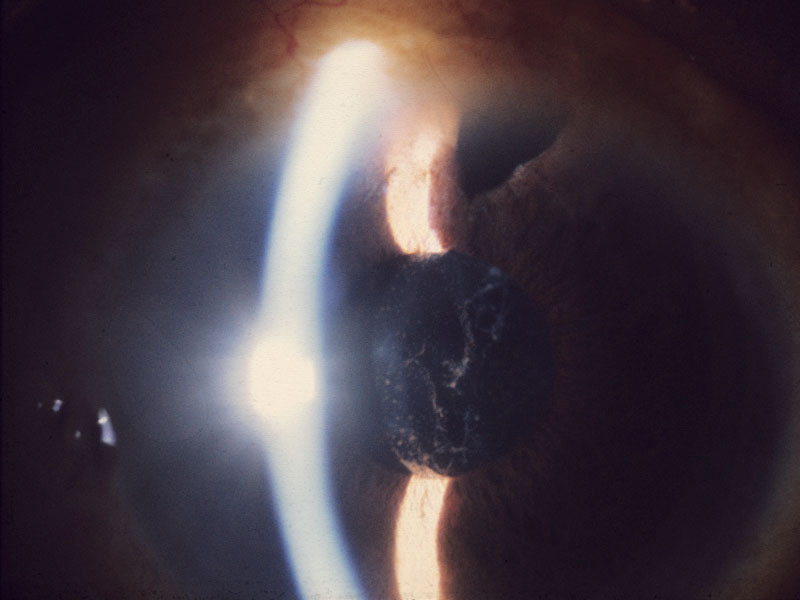

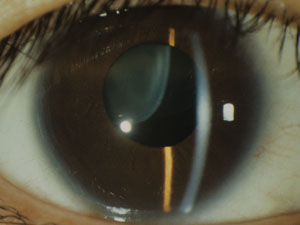

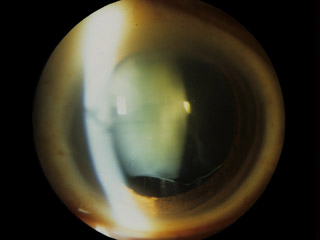

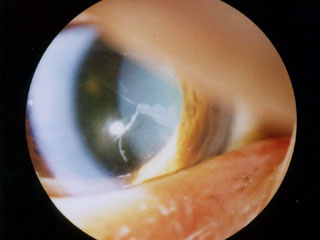

・急性緑内障性上皮下散在白内障 cataracta disseminata subepithelialis glaucomatosa acuta(Vogt):急性閉塞隅角アタックの直後に前極前囊下に斑状の混濁を生じる(右図).高眼圧に因る細胞の壊死ということになっているので外傷の一種だな.

(緑内障斑:glaukomflecken.元はドイツ語)

・雷撃傷 lightning burn(or injury):電流そのものか,生体内でのjoule熱発生による損傷

・Vossius輪状混濁:鈍性外傷時の瞳孔領の虹彩色素の圧痕.前面の色素付着と前囊・上皮の混濁を含む.もちろん,色素輪だけでは白内障ではない.

先天白内障や加齢白内障を除く非外傷性の疾患にみられる白内障を指す.すなわち,

共通所見として,後囊下混濁として進行する.これには,後嚢は前嚢厚の数分の一であるためバリアーが弱いとか,傷害をうけた水晶体細胞は本来の線維形状に伸展せず後囊下に押しやられるためとか,硝子体も液化が進み後嚢側の保護ができなくなっているとか,前房内の形質転換(トランスフォーミング)増殖因子(TGF)がかく乱され,上皮細胞が減少し線維芽細胞化生が起こるため,などの説明がされている.

前眼部型病変では前囊下混濁で,後眼部病変では後囊下混濁として進行する,と,ざっくり説明しているテキストもある.

・糖尿病白内障:高血糖状態では蛋白が糖化され,ソルビトールが蓄積する.細胞膜の変性・含水量の増加により線維の配列が乱れることで膨化・不透明化する.30歳未満では定型的な前後囊混濁が現われる.中高年では加齢変化にまぎれてしまうが,放射状皮質混濁が全周性にみられるのが特徴とされる.

| ✓⌘ | 古典的には,加齢の要素のない病態を 真性 糖尿病性白内障としていた.ただし,コントロール不良の若年者において急激な後囊下皮質混濁の進行を指し,全身状態により混濁は吸収されることもある,のような記述であり,幸に近年では該当が少ないと思われる.なお中高年においては加齢白内障がより若く発症し,かつより早く進行する病態に変わりはない. |

・虹彩異色白内障 heterochoromic cataract(Fuchs):虹彩色の薄いほうのぶどう膜にリンパ球・形質細胞の浸潤があり,虹彩毛様体炎に併発する.交感神経障害.

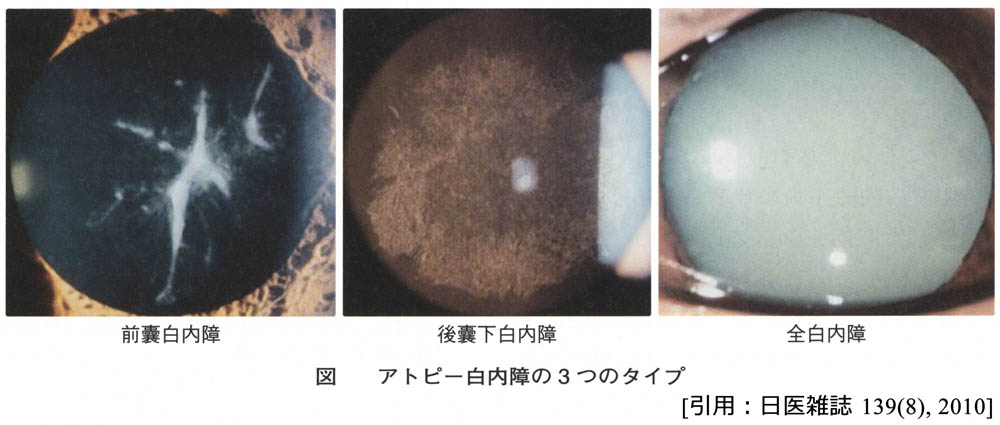

・アトピー白内障:アトピー性皮膚炎の4〜20%に合併し,70%が男性である.10代〜20代で前囊下あるいは後囊に混濁を生じ,比較的進行が早い.前囊のひとで状の混濁(放射状混濁は bear rug とか bear skin とも表現,表面は凸凹)が典型のようである.血液房水関門の破綻があり房水の組成変化と水晶体上皮細胞の障害をきたしていること,水晶体細胞の増殖能低下・酸化抑制の低下があることに加え,瘙痒感のため眼球を叩く,搔爬痕を作るように擦る,搔き毟る,などの動作すなわち外傷性としての発症と考えられる.

・強度近視,とくに強い硝子体変化を伴う場合,核硬化で進行する.

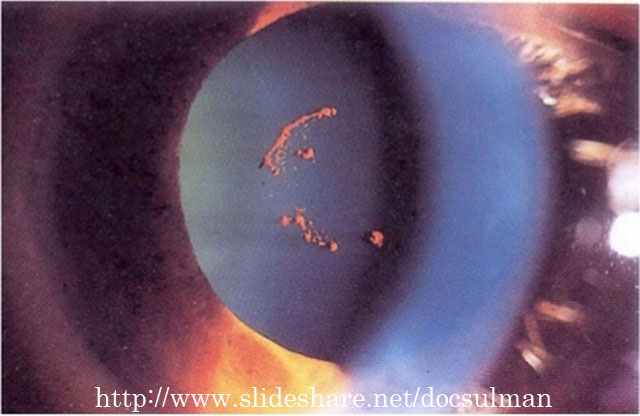

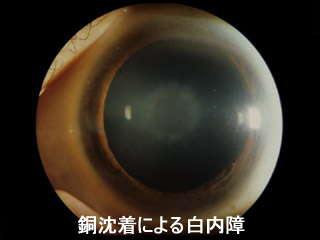

・sunflower cataract:Wilson病

・ステロイド白内障:代謝の阻害や含水の増加による,後囊下混濁が特徴.多分に可逆性,とか.

・抗コリンエステラーゼ薬,縮瞳薬:イオン透過の変調 ? ?

・フェノチアジン(クロルプロマジン):沈着と光感受性により活性酸素産生

・その他の薬物性白内障:クロロキン,アミオダロン,アロプリノール,など.

・そのた(ほぼ先天性のカテゴリー):ガラクトース血症(galactosemic cataract;高血糖と同類で,表層性皮質の水晶体線維膨化・液化が進展),

テタニー(tetany cataract;カルシウムイオン濃度の低下),

筋強直(緊張)性ジストロフィ(myotonic cataract;19番染色体子上の繰り返し配列の遺伝子伸長が原因で異常RNAの蓄積・空胞変性をきたす),

皮質・核が吸収されると無傷 intact の前囊・後囊が残る.

リハビリテーションの対応

【 ![]() コントラスト感度 について 】

コントラスト感度 について 】

視機能への影響は ①視力低下のほか,②まぶしさ・コントラスト感度の低下,③グレア障害,

①視力低下あるいは霧視:いわゆる「視力が落ちる」状態は,通常のハイコントラストの試視力表では評価しきれない.見えかたの質では以下の②③とも関連する.光軸上の,特に後囊混濁で視力障害が強いという.後囊混濁は節点に近いことで影響が大きいとも説明される.近見視力のほうが先に影響を受けることが多いとか ?

②まぶしさ:戸外での,特に太陽の下での見えづらさで代表されるような現象として表われる.特に強い光に限らず,光に起因する不快感や眼痛など,光に対する過敏性・嫌悪感のニュアンスを含めた「羞明」を当てるのも許容されている.明所での「まぶしさ」に加え視力低下の意味で「昼盲」と表わすこともある ?

③グレア:眩輝.眼内散乱のため,明るい光源があると見えにくくなるということで,夜間の運転で対向車のヘッドランプを正面から受けたような状態で典型的に表われる.迷光(stray light).

クロスフィルター様になることもある.縫合 の影響 ? とも.

④近視化:特に,核白内障で発生.

⑤単眼複視,多重視・多視症:水晶体の屈折率が不均一になることから.

⑥カラーシフト:短波長側の透過率が落ち,感度低下となる.通常は,術後に青視症を自覚することになる.

⑦視野障害:

・吸収によるフィルター効果のため網膜照度が低下し、感度曲線が平坦化する.

・散乱によるスリガラス効果のため視標が不鮮明となり(網膜像が劣化),小サイズでの感度低下がみられる.

これらにより,全体的な感度低下あるいは内部イソプタの沈下が生じる.従って,緑内障性視野変化を修飾する可能性があり,視力0.4以下で特に注意を要する,とのことである.この場合,瞳孔サイズ・視標サイズとも大きめにセットするほうが良い.

■先天白内障での対応:

最も重要なことは術後管理であり,手術による併発症の治療は当然のことながら,視機能は学習して発達することから,患児にとって学習しやすい,最も適切な視環境におくことが,第一に考えられなければならない.

このためには,ひとえに正しい「屈折矯正」であるが,この屈折度は成長に伴って時々刻々変化することから,術後早期は頻繁に屈折検査を行い,そのデータに基づいて,網膜に明確な焦点が合うようコンタクトレンズや眼鏡などを頻回に処方しなおすことを心がけねばならない.患児にとってはもちろんだが,両親や眼科医にとっても辛抱強い努力が就学時ごろまでの期間必要である.

近年,成人においては人工水晶体の発達によって,白内障手術に素晴らしい成果をあげているが,発達期にある小児の白内障,ことに先天白内障には,適応がごく少数に限られることを強調したい.

【今日の診療 Vol.13 (C)2003 IGAKU-SHOIN Tokyo より】

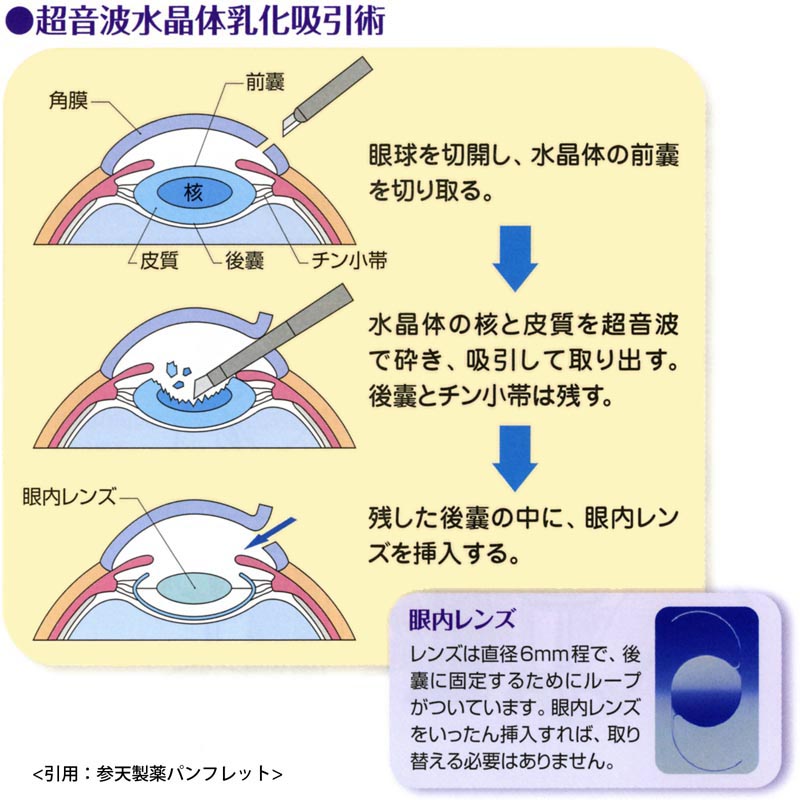

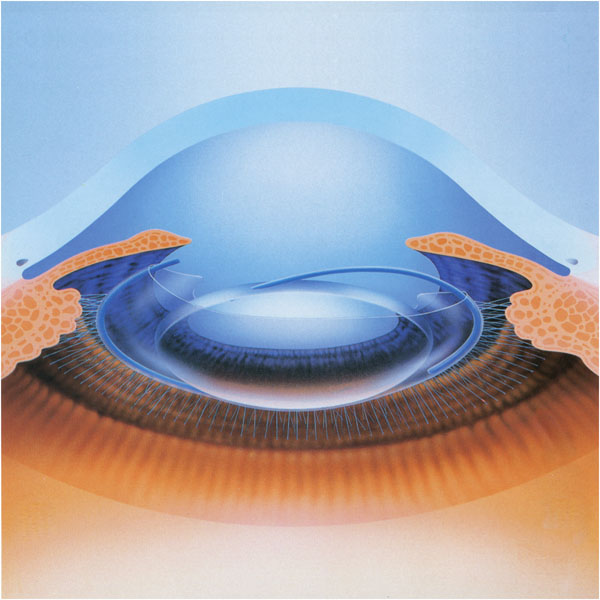

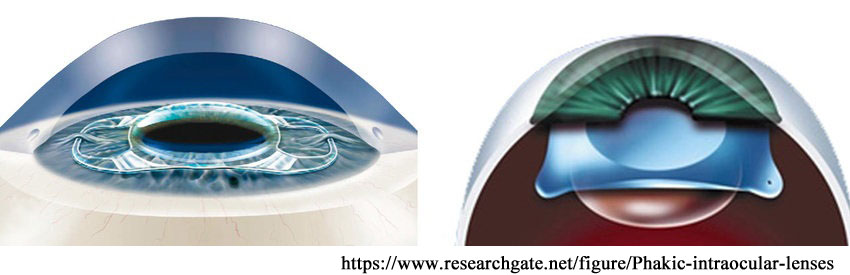

治 療

酸化傷害に対応できれば予防治療の可能性があるが,混濁はほとんどが進行性・不可逆性であり,支障の程度により手術を適応する.基本的には混濁水晶体の除去であるが,視力の質的改善には人工水晶体移植(水晶体再建)に依る.

| 古典的な手術 | 実用直前の人工水晶体 | |

|---|---|---|

|

|

|

| 人工的無水晶体眼 | 虹彩クリップ型前房レンズ | 隅角支持型前房レンズ |

|

|

| ✓⌘ | 前房レンズ(artiflex・artisan)・後房レンズ(ICL;implantable collamer® lens) は,共に屈折矯正の新たな治療手段となりつつある. |

|

|

術後の問題

酸化エネルギーの高い青色光に対する遮光フィルターになっていた加齢水晶体が手術により人工レンズに置き換わることで,短波長が網膜深部まで届いてしまうことが問題視されている.これにより,加齢黄斑変性のリスクが高まるといわれている.結果,着色レンズが普及することになった.それはそれで網膜光傷害の抑制に重要な観点である.しかし術後に増加する光暴露が加齢黄斑変性の進行にそれほど作用するのだろうか.確かに白内障手術後の黄斑変性発症率は重要なポイントで,現実にかなり高率に術後の加齢黄斑変性で悩まされる.これは,どう考えても術前からの病状が手術という機械的ストレスにより,火に油のような結果をまねいたと考えるほうが即しているような気がするのだが.

後発白内障 aftercataract Nachstar

後発白内障とは,主に形質転換増殖因子 transforming growth factor beta(TGF−β)に依存し,手術侵襲を修復しようとする水晶体上皮細胞の反応である.上皮細胞の筋線維芽細胞への変化(上皮᠆間葉系移行)による水晶体囊の収縮と,

筋線維芽細胞が合成・分泌する線維性細胞外マトリックスによる組織線維化が線維性の後発白内障の発症機序である.

通常は,白内障手術後におこる後囊混濁であるが,所見的には次のようなものがある.

① 上皮細胞が膠原線維を産生するようになったものが線維性混濁である.前囊,後囊各々に生じる.

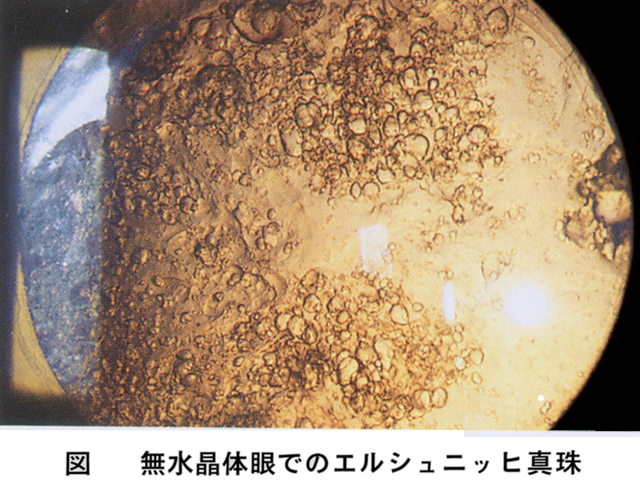

② 後囊内面に蛙の卵のように小泡状(庄司による形容)を呈するものを Elschnig's pearlsと呼ぶ.残留した水晶体線維の膨張と上皮細胞の増殖による.『Anton Elschnig;1863−

③ 前囊と後囊とに挟まれた空間,主に赤道部に白濁した水晶体様の組織が再生・充填されドーナツ状に隆起したものは Soemmering's ring(輪状白内障)である.『Detmar Wilhelm Sömmerring;1793−1871』

④ Elschnig真珠が眼房や硝子体中で浮遊していると lentinoid of Thiel である.

⑤ 液状後発

⑥ 水晶体囊収縮

水晶体偏位・脱臼 malposition

先天性には偏位 ectopia lentis,後天的には脱臼 luxatio lentisと言う(が,現実には少々混乱している).

位置異常は,基本的に全身疾患と関連する.

① Marfan症候群,

② ホモシスチン尿症,

③ Marchesani症候群,

④ 亜硫酸酸化酵素(sulfite oxidase)欠損症,などでみられ,Zinn小帯(結合組織,とくに弾性系線維)の(遺伝的)脆弱性(伸展や数の減少)による zonulopathy,と説明される.水晶体欠損 colobomaなどの形成異常に因ることもある.

その他,水晶体偽落屑,EhlersⲻDanlos症候群,高リジン血症Crouzon病,SturgeⲻWeber症候群,などで.

Marfanでは外上方に,ホモシスチンでは内下方に,Marchesaniでは下方に偏位する(実際にはランダムで,鑑別の意味は無いとされる).後天性では下方へずれることが多い.この場合,おもな原因は外傷(確率的には,片眼性).両眼性では,偽落屑.

位置異常があると眼球運動の際,虹彩が揺れる.虹彩振盪 iridodonesisである.

一部が切れてぶら下がった状態が

„部分的偏位“

および

„亜脱臼“ である.完全に Zinn小帯がはずれた状態は

„完全偏位“

および

„(完全)脱臼“ で,遊走水晶体となる.瞳孔領で嵌頓したり前房内へ移動すると,眼圧上昇をきたす.硝子体内へ落下すると,網膜剝離・増殖網膜症あるいはぶどう膜炎発生のリスクとなる.

【 ![]() Zinn小帯 】

Zinn小帯 】

☞①Marfan症候群;異常フィブリリン-1.FBN1(15q21.1)遺伝子の突然変異.常染色体優性遺伝を示す中胚葉性低形成.同遺伝子のドメイン変異の部位違いの病態に, Marchesani症候群の1型がある.

☞②ホモシスチン尿症 homocystinuria;弾性系線維の異常に加えて,異常システイン蓄積による活性酸素発生(フィブリリン機能を障害,Zinn小帯へのダメージ).前房内脱臼をきたし易い.常染色体劣性遺伝

☞③Marchesani症候群;FBN1変異のほかADAMTS10遺伝子(19p13.2)のホモ接合または複合ヘテロ接合変異.中胚葉性過形成に因り微細線維集合に問題があるらしい.小球状水晶体としても重要で瞳孔ブロックのハイリスクとされる.常染色体劣性遺伝,ほか

☞④亜硫酸酸化酵素欠損症 sulfite oxidase deficiency;食品中のシステインおよびメチオニンの硫黄含有アミノ酸を代謝するために必要なのが,亜硫酸酸化酵素とのこと.

☞phakodonesis:ブラブラしている水晶体をいう.水晶体振盪,または水晶体動揺.

☞pseudophakodonesis:眼内レンズでの現象.

✓ from Ancient Greek φακός (phakos) 'lens', and δονέω (doneo) 'to shake'

形状の異常(先天形態異常

無水晶体 aphakia:小眼球に伴い経時的に,あるいはなんらかの病的状態で吸収されたもの.あるいは手術後(この場合は,「人工的無水晶体」).眼胞による水晶体の誘導が起こらなかった状態が真の無形成であるが,マレとのこと.

水晶体欠損 coloboma lentis:赤道部を削りとったような形状.水晶体そのものが無い訳ではない.欠損あるいは疎になっているZinn小帯に,一次的な原因がある.

小水晶体 microphakia,球状水晶体 spherophakia:通常,赤道径が小さく8mm以下となる.出生時では球状が正常であるが,未発達のZinn小体のため成長に伴う曲率半径の増加がなく前後の厚みが大きいままである.LTBP2遺伝子による常染色体劣性遺伝形式.原因疾患としてPeters奇形, Marfan症候群,WeillⲻMarchesani症候群など全身疾患に合併する例が多い.また,白内障や緑内障の合併頻度も高い.

大水晶体 macrophakia:

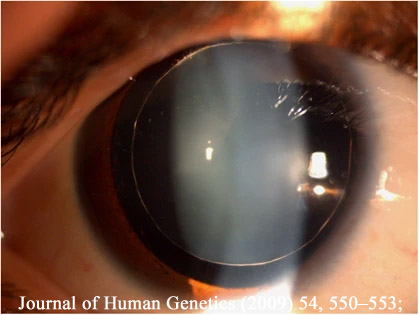

円錐水晶体 lenticonus,球状円錐水晶体 lentiglobus:前囊あるいは後囊(の中央)が部分的に膨隆.基底膜(IV型コラーゲン)異常 ・・

|

|

|

| coloboma lentis(lens notching) | microspherophakia | lenticonus posterior |

第一次硝子体遺残(硝子体血管系遺残 persistent fetal vasculature ➽

|

|

| Mittendorf dot | 後囊に接する 硝子体囊胞 |

| ただし 囊胞は水晶体病変ではなく 硝子体中のどこにあってもよい ・・・ |

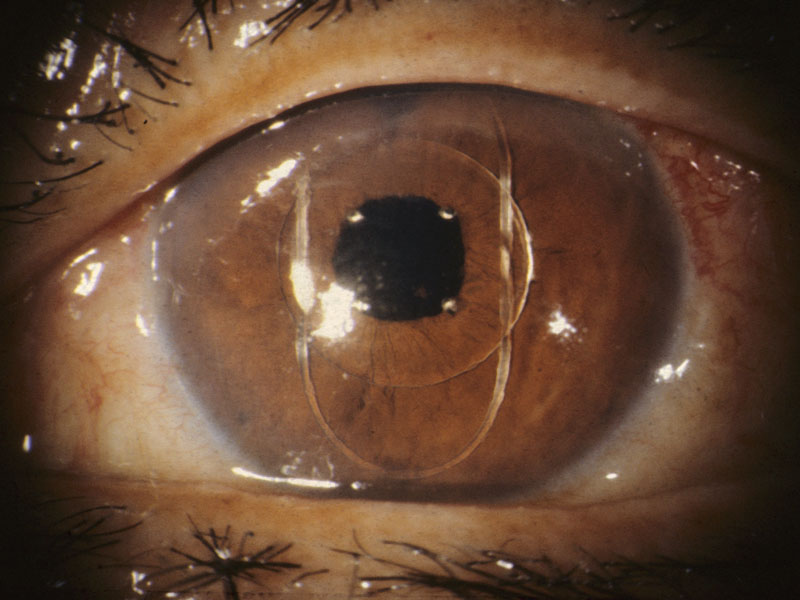

水晶体落屑 exfoliation

|

|

|

| 偽落屑 は沈着物(矢印) 沈着の所見を,周辺混濁帯と呼ぶ. |

前囊の皮がむけたよう ・・・ 本当に前囊の皮だったら「真正落屑」なんだけど. | |

近年では,落屑= 偽落屑(Lindberg 1917)+ 真正落屑(Elschnig 1922) ということで ¿ 区別しないようである. |

||

偽白内障 cataracta spuria ⁄ spurious cataract

➽

徹照により白内障そっくりの影となる状態.

フィブリン沈着のほか,円錐水晶体,瞳孔膜遺残,Mittendorf斑などで.

その他

と,いうことで,“おわり”.

![]()

レンズ豆は英名 lentil,学名 lens culinaris,ギリシャ名 phakē (φακή),ドイツ名はもちろん Linse.

cataracta という単語は11世紀後半に登場した,とのことです.kataráktēs (καταράκτης)とは,脳内の老化混濁が眼内に„流れ落ち“たもの,というような意味だそうです.

構成成分の加齢変化

クリスタリン

α:加齢で減少.

β:加齢で増加.酸化・不溶化する.

γ:加齢で減少.凝集・不溶化する.

細胞骨格タンパク

透明性や細胞伸長,調節機能にかかわる不溶性タンパクである.加齢で減少する.

膜タンパク

加齢で減少し,膜チャネル機能が低下する.

糖質

糖質は透明性維持のエネルギーをまかなう.加齢によりエネルギー消費が増加するが解糖系ATPの供給が追い着かない.糖化反応(グリケーション)の増加と合わせて白内障が進行する.

脂質

脂質は膜構成成分であり,透明性に関与する.加齢により脂質は増加する.白内障では酸化型脂質が増加している.

電解質・水分

加齢によりATPが減少するすることで,膜機能が低下する.イオン均衡(Na,K,Ca)が変わる.

一般に含水率が減少し硬化する.皮質白内障では含水率が上がり,細胞の膨化をきたす.

酸化反応

近紫外線や可視光線により活性酸素が発生する.加齢により消去能が低下する.

2025

【 プリント![]() は縮小85%を推奨 】

は縮小85%を推奨 】