中心性漿液性網脈絡膜症(増田型) central serous chorioretinopathy;CSC

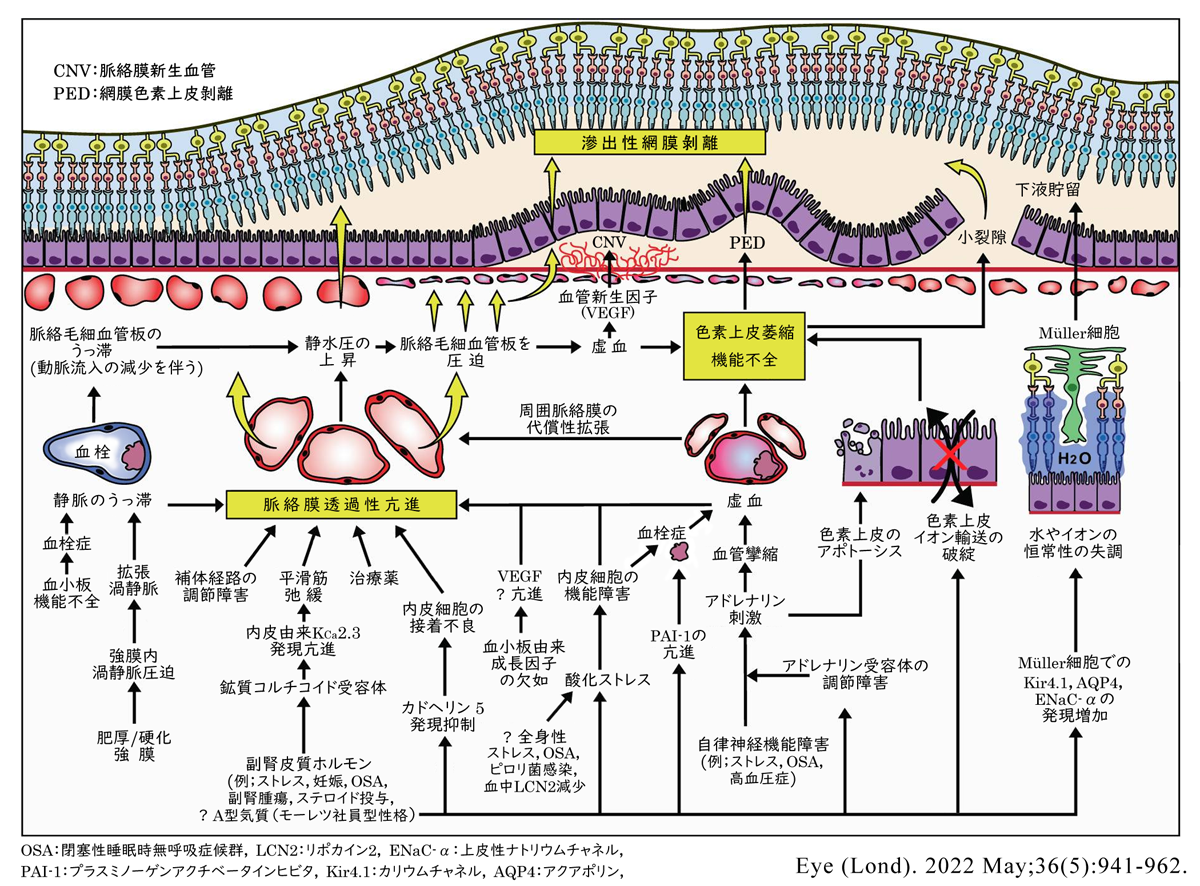

§ 病 態

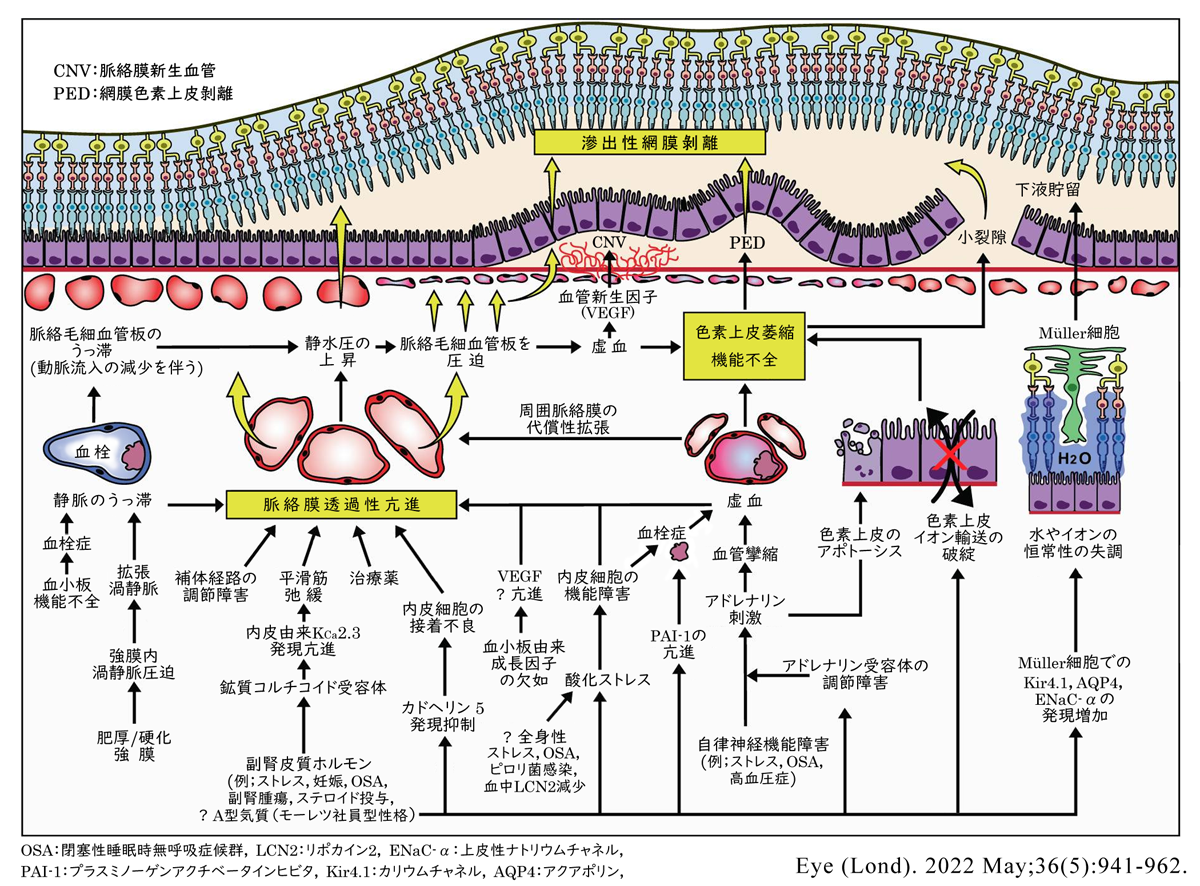

中心性漿液性脈絡網膜症は,後極眼底に円形の隆起をきたす疾患である.この隆起は浮腫液によるものであり,„脈絡膜内の間質液の増加 ⇒ 色素上皮障害 ⇒ 滲出液の移動(漏出)⇒ 貯留“ が病態である.貯留は網膜色素上皮と視細胞層との間(網膜下腔)におこり,すなわち,続発性網膜剝離が発症している.

網膜色素上皮障害とは 血液網膜関門の破綻 を指し,蛍光眼底造影写真で証明されるのが 漏出 である.

なお基となる病態に脈絡膜内の滲出液貯留があり,ここにストレスが作用していると考えることができる.脈絡膜の透過性異常は両眼に認められるが,臨床的には本症の発症は片眼である(例外はある).

後極に好発 ? 後極以外の部位では自覚しにくいだけ ?

§ 診 断

A)検眼鏡所見

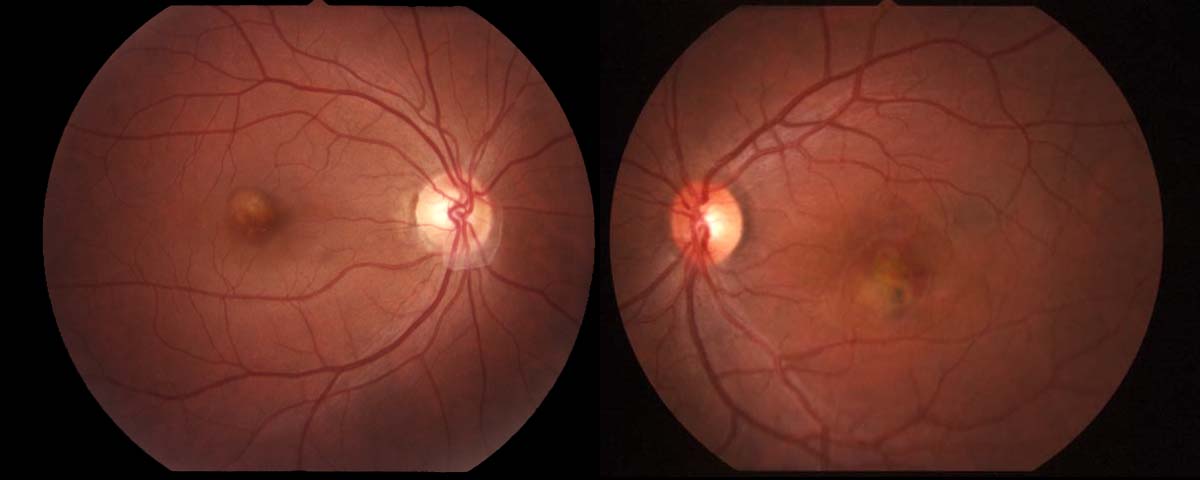

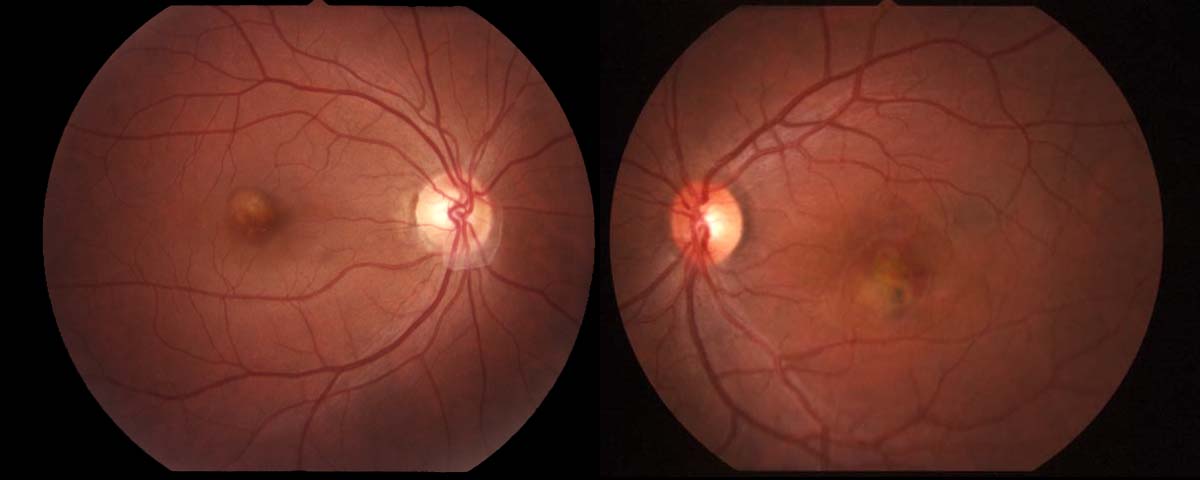

【 写真で確認 】

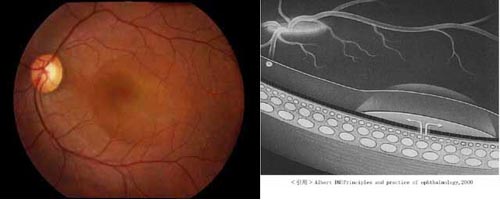

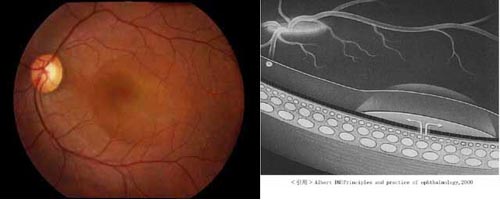

「黄斑部に限局した,境界鮮明な円形の滲出液貯留による網膜剝離の隆起」が,典型的な所見である.

右図・眼底写真は平面であるため,黄斑部は

「3乳頭径 (DD) ほどの円形の変色部分」のようにしか見えないかもしれない.しかし,この所見は本症独特のものである.従ってこの診断は,中心性漿液性脈絡網膜症しかない,に等しい.

「3DDほどの円形の変色部分」は,模式図では

「黄斑部に限局した境界鮮明な円形の滲出液貯留による網膜剝離の隆起」の像を示している.

自覚症状で,

・中心暗点は剝離部分の感度が下がるため

・小視症は網膜自身にも浮腫があり単位面積あたりの視細胞(画素)が減るため

・変視症は画素の配列がずれるため(可成りの長期間,自覚する

・遠視化は網膜が隆起して相対的に焦点が奥へ移動するため.

黄斑剝離でも屈折矯正で程々の視力が確認できる.血漿成分が下液であることにより視物質のサイクルがかろうじて維持できているらしい,との見解がある.裂孔剝離の黄斑剝離は,可成りの視力低下となることと対比される.

B)蛍光眼底造影所見

本症の診断では蛍光眼底造影所見が重要である.

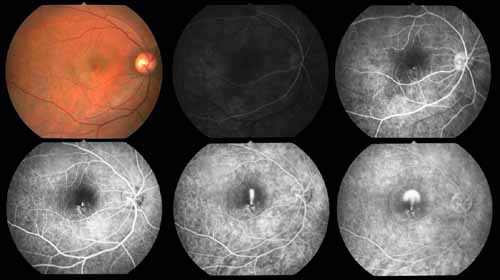

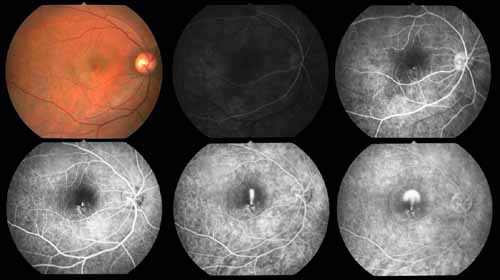

代表例では,右(クリックで高解像写真)のようになる.時間の経過とともに造影剤が 漏出・拡散 する様子が記録されている(この形は噴出 smokestack 型という).

✓▣ 蛍光眼底造影写真で見られる 漏出点 は,網膜色素上皮にあることがわかっている.本症の造影写真を見て,網膜血管から漏れているとは言わないようにしよう.なお蛍光造影研究の初期では,漏出部位の論争があったことを記しておこう.

C)30〜40代の男性が定型(増田型)

本症には,新生血管の発生はない(出血や新生血管が証明されたとすると,

別疾患 である).これにより,

20代では Rieger型特発性新生血管黄斑症と,50代以降では KuhntⲻJunius型加齢性新生血管黄斑症との鑑別を要する.

重要なことである.

D)最近の考え方

本症は,剝離が自然に軽快する急性型と,数か月(端的には 6か月)以上の経過で遷延や再発を繰り返す慢性型がある.予後良好とは急性型を指し,おそらく古典的な増田型があてはまる.慢性型は肥厚脈絡膜関連疾患として,色素上皮萎縮 や

脈絡膜新生血管(特に,PCV) を生じる,との指摘があり,本症の概念が変わりつつある.

✓▣ これらいくつかの病型に関連して,FAFでの特徴も指摘されている.端的には,

・発症直後では,下液のフィルタ効果により剝離部は低蛍光となる.

・時間が経過すると,外節が過剰に伸展し過蛍光点を生じる.

・慢性状態では,過蛍光部が地図状に生じる.

【

自発蛍光 】

§ そのた

● 網膜色素上皮細胞は感覚網膜を吸引・吸着している.

網膜下に水を注入し人工的に剝離を作っても,アッという間に網膜下液は消えてしまう.色素上皮での水の動きは網膜側から脈絡膜側へ向かう方向にあり,さらに外血液網膜柵の破綻だけでは網膜下腔に液の貯溜が起こることはないとされる.本症の病態は脈絡膜浮腫が基にあり網膜色素上皮機能の変調が加わっている.

✓▣ 漏出は網膜色素上皮に 穴 rip が開くようなものである.影時に観察されるような蛍光漏出は浮腫液そのものの移動ではなく,造影剤の濃度勾配による拡散が主であろうとするほうが理屈に合ってる.

【

模式図 】

● 網膜色素上皮の機能変調が,なぜ後極に起き易いのか ? 発症のトリガーは ?

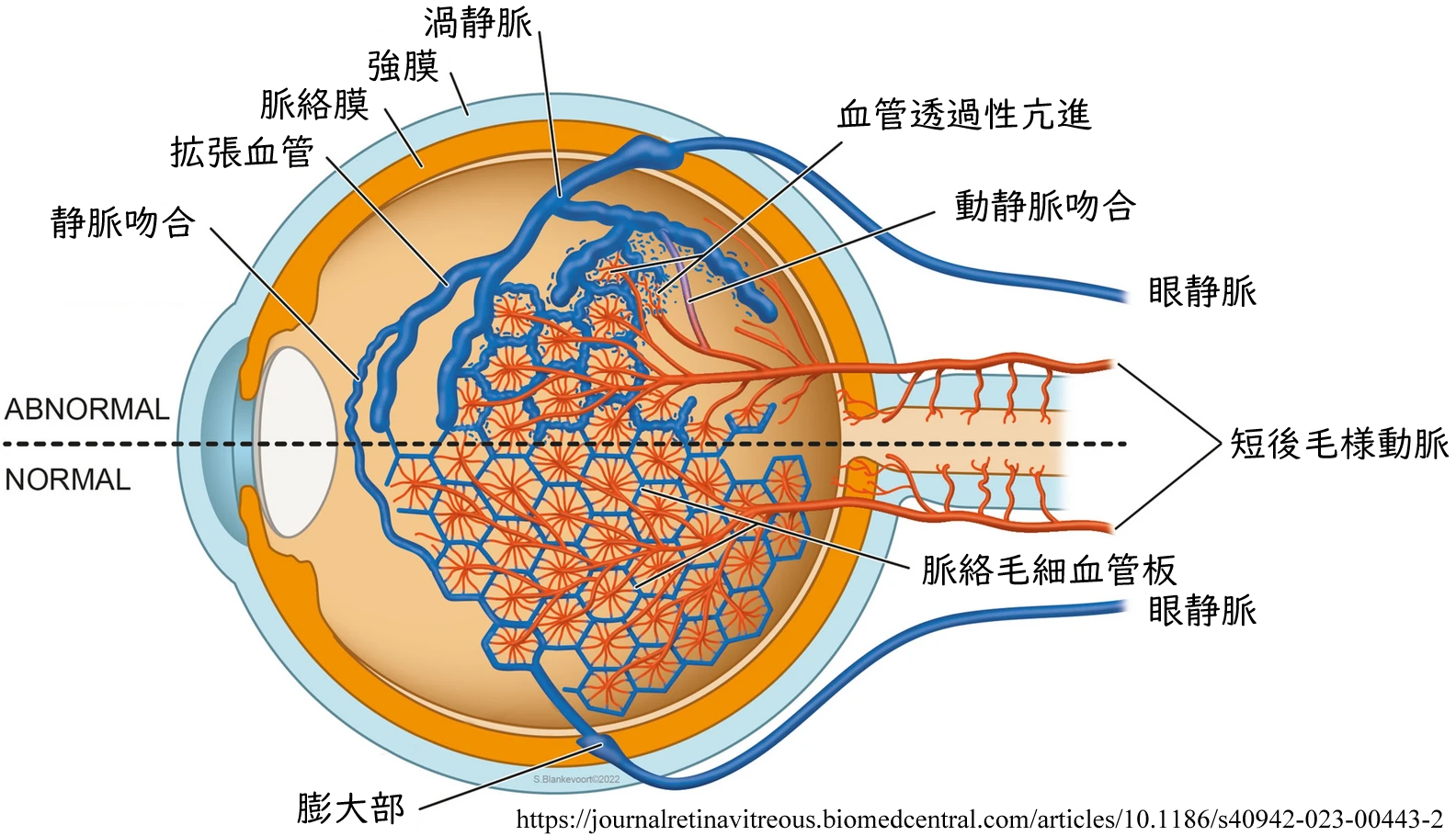

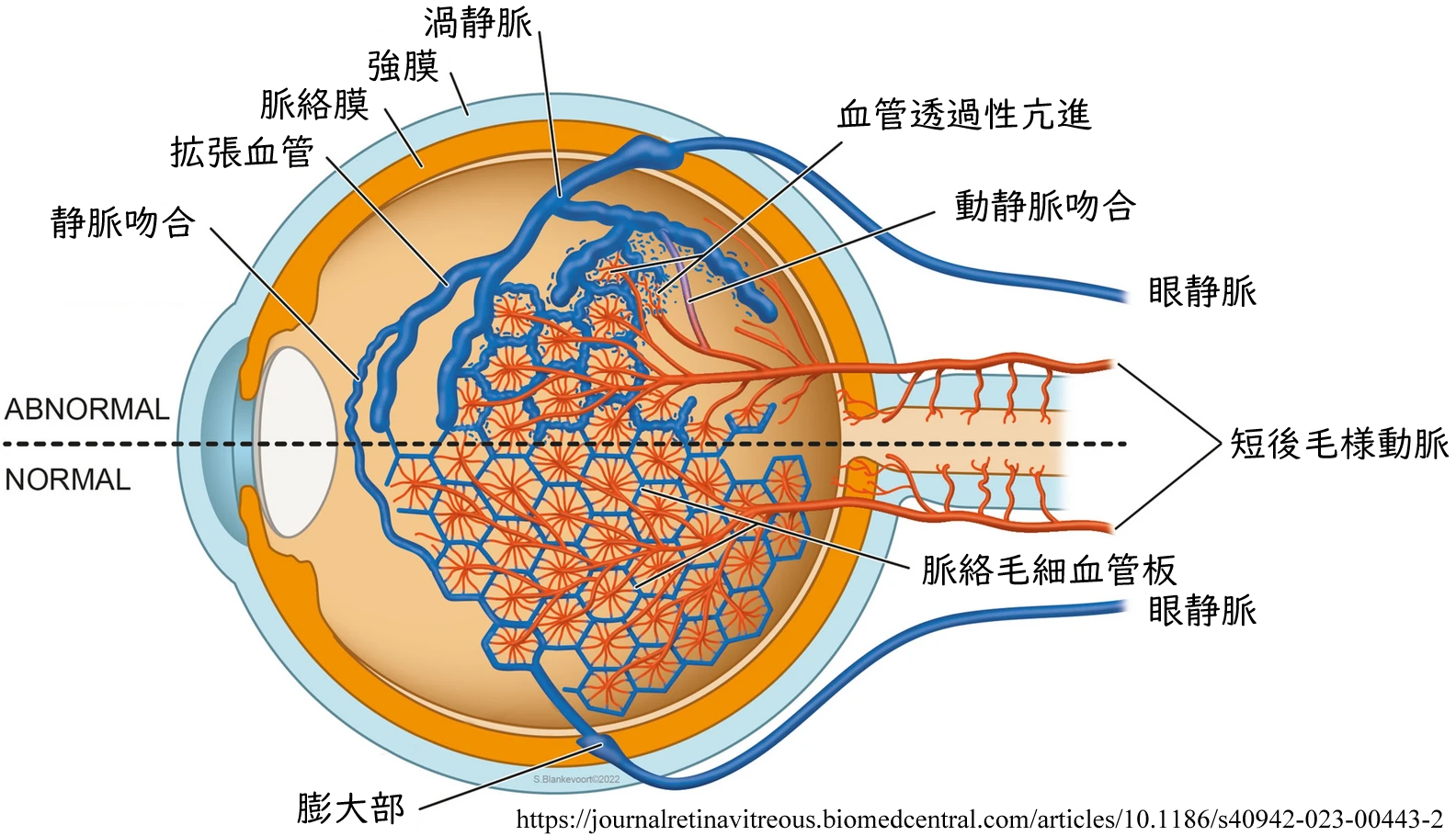

✓▣ 脈絡膜浮腫はIAにより,充盈遅延・大血管拡張・透過性亢進が指摘され,画像処理が加わり血管拡張~管腔密度の増加が証明されている.

造影例 では分水嶺の上下対称性がくずれ(側副血行路の形成),分水嶺の消失や渦静脈間での静脈吻合がみられるなどの血管再構築(リモデリング)を示し,異常脈絡膜はCSC発症の主因と考えられている.

✓▣ 脈絡膜浮腫はOCTで肥厚脈絡膜として容易に証明されるようになり,本症の脈絡膜厚は正常眼の1.67倍であったとの研究報告(2011)がある.並行して Sattler層と脈絡毛細血管板の菲薄化 ⇒ 血液関門のダメージ,新生血管の誘発につながると解釈されている.脈絡膜肥厚は後極に顕著で,本症での液貯留が起こりやすい何らかの形態異常も考えられている.

【

肥厚脈絡膜 】

✓▣ さらには,強膜肥厚まで存在するという.肥厚強膜 ⇒ 渦静脈の絞扼・通過障害 ⇒ 膨大部・Haller層血管(外層)の拡張・うっ滞 ⇒ 脈絡膜の肥厚 の図式になる.また強膜自体も水透過性が悪く,上脈絡膜腔の水分貯留が多い(loculation of fluid, 2015)とのことである.これらにより,根源は強膜肥厚にありとされる.

類似カテゴリーに

uveal effusion syndrome/胞状剝離/多発性後極部網膜色素上皮症があり,これにより研究者は,脈絡膜血流の排出障害という共通の病態(venous overload choroidopathy)を指摘している.

✓▣ (ステロイド不感応の)炎症説が浮上している.IL-6 だそうだ.

●治療は,レーザー光凝固 を行う.

本症は予後のよい数少ない眼疾患であり,いわゆる“自然治癒”するものであるが高率に再発もする.よって,レーザー光凝固は必須ではないが,罹病期間の短縮と言う一大メリットがあるほか,レーザー照射部位からは再発しない,という経験則がある.漏出点を凝固すると脈絡毛細血管板も閉塞する,ということで,漏出がストップ(広く脈絡膜の問題,と言っておきながら脈絡毛細血管板の閉塞とは ?).という訳で,光凝固治療の適応疾患でいうと,本症は外せない.じつは漏出点に命中しなくても治るのだよ,不思議だ.だからと云って小さいレーザースポットをぱらぱらと散らかしてはアカンよ.

✓▣ 治療対象を肥厚脈絡膜とし,光線力学療法を適用する研究結果が増えている.

レーザー凝固では脈絡膜肥厚は減少しないが,光線力学療法では透過性亢進の消失と脈絡膜厚の減少がみられるそうである.

●参考

➊CSCは全身性疾患か ?

⇒ 交感神経の活動性がにらまれている.血流の自動制御がうまく機能しない,とか,激しい運動は病状を悪化させる(誘発とは言ってない),とか

・妊娠中では副腎皮質ホルモンの上昇や血流の変化により,CSC発症があり得る.

・リスク因子となる遺伝子変異が報告されている.加齢黄斑変性と共通する変異の指摘があり,一連の病態となる証拠かもしれない.

・肥厚脈絡膜は優性遺伝する,可能性がある.

❷中心性滲出性脈絡網膜症(Rieger型) central exudative chorioretinopathy

⇒ 中心性漿液性脈絡網膜症(増田型)に似て,非なるもの.

・本態は脈絡膜新生血管である.

(特発性新生血管黄斑症,あるいは idiopathic CNV:ICNVと呼ぶ.)

・type 2 CNVであることが多いが,色素上皮細胞の取り囲みにより,自然治癒傾向がある.

・若年女性に多い.

・出血を伴う.

・視力障害が強い.

・浮腫性剝離はわずか.

・歴史的には後天性眼トキソプラスマ症を典型としたが,原因となる眼局所あるいは全身所見のないものを指している.

(本症は 両眼性ではなく 写真は 左右別人である.・・・念の為)

(Rieger の蛍光眼底造影所見はこちら)

読み方

Rieger ⇒ りーがー

Junius ⇒ ゆにうす

Kuhnt ⇒ くーんと

参照 ⇔ エッセンシャル眼科学 第8版 316ページ:中心性網脈絡膜症