高血圧・動脈硬化性変化 |

高血圧 hypertension / 動脈硬化 arterial sclerosis

眼底は,細動脈(arteriole)を生理的な状態で観察できる唯一の部位である.血管壁は透明であることから,血管として認識しているのは管腔内の血液(血柱)である.これにより,細動脈の壁と血柱の所見を評価する.

【 写真で確認 】

細動脈での高血圧性変化や網膜血管病変は急性の血圧変化に対して生じる血管攣縮と張力亢進の結果であり通常可逆性を示し,動脈硬化性変化としての透明度減退や動脈壁肥厚は加齢や長期間の高血圧状態による不可逆部分を示している.

|

|

眼動脈は,中大脳動脈付近で内頸動脈から分岐する.大動脈硬化の程度は常に眼底変化と一致し,眼底血管の検眼鏡像は,全身の血管系における動脈硬化の反映とみられている.特に網膜血管と脳血管の間には密接な関係があるといわれる.確認された脳皮質障害(硬塞と出血)では,94%に網膜動脈硬化症が観察されるという.動脈硬化性の眼底変化は,全身の動脈硬化症を有する患者の約80%に,また冠動脈硬化症では78%に観察されたとの報告がある.

【 ![]() 血管について】

血管について】

高血圧およびその合併症としての血管変化は,高血圧性変化(hypertonic changes 張力亢進性変化)と細動脈硬化性変化(arteriolar sclerotic changes)を評価する.高血圧は動脈硬化性変化の進行の重要な因子であることで,硬化性変化は高血圧性変化の延長線上にあると考えられる.端的には,細動脈での高血圧性変化は血管攣縮の結果であり,動脈硬化性変化は動脈壁肥厚によるものであるが,実際には年齢に相応する生理的硬化症に加えられた病理的血管所見を分離・把捉するのは困難と思われる.

高血圧症における一次変化は動脈径の減少(動脈径が静脈の50%以下:動静脈比 A/V ratio の低下)で,昇圧物質と血流の自動調節による細動脈中膜平滑筋の収縮である.検眼鏡的には血柱の狭細・狭窄 narrowing・attenuation として認められる.血圧が平常化すると狭細の程度が改善されることから,基本的には機能的 functionalな変化すなわち可逆性 reversibleと見なす変化である.

緩徐に進行し血管の緊張が長期に持続すると びまん性狭細〜直線傾向 を示す(狭細を横方向の収縮とすると,縦方向の収縮が直線となる).加齢変化による直線化と重なるが,初期所見は第二分岐以下の末梢で著明になり,細動脈の狭細は末梢抵抗の増大を示し拡張期血圧が高いことを示している.

自動調節の限界を超えるような血圧の急性上昇(悪性高血圧症や妊娠高血圧症候群)では,細動脈壁の局所的攣縮や浮腫による部分的な動脈狭細(くびれ・口径不同)を示す.部分狭窄が持続的(不可逆性)に観察されるものは,瘢痕化あるいは線維化があると見做す.すなわち,動脈の口径不同(部分的狭細)は初期の器質的変化(肥厚・変性など)を示し,硬化性変化の程度によって不可逆性となる.

若年発症や収縮期圧の上昇では動脈の迂曲(蛇行)傾向を示し,静脈の拡張・蛇行を伴うときは血圧の動揺を疑う.高年での動脈蛇行は硬化性変化の範疇とされる.

✓ 自動調節は こちらで

✓ 可逆的とは,その時点での比較的短期間の血圧亢進を反映する.

✓ しばしば内科的に高血圧・動脈硬化が証明されない血管蛇行に遭遇する.

✓ 血管の緊張亢進といえども主要動脈の全部が一様に細くなることはない.分枝のいずれかが狭細状態を示し,経過により範囲が拡大していく.びまん性狭窄とは,個々の分枝の走行についての形容で,動脈全体の所見を意味するものではない.網膜色素変性や高度近視では全枝血管が等しく狭細状態であることで,所見は異なる.・・・とか記述されるけど,現実は・・

通常,加齢変化では退行変性として軽度の血管壁肥厚を生じるが,有高血圧ではこれが加速される.高血圧による初期の硬化性変化として線維の増生(特に筋層〜外膜)やヒアリン性肥厚(特に内層)による内腔の狭窄が指摘されている.

動脈血管壁の変性は加齢に加え持続する血圧亢進による器質的 organicな変化であり,不可逆性 irreversibleと見なす.

✓ 不可逆的とは,持続期間を反映する.

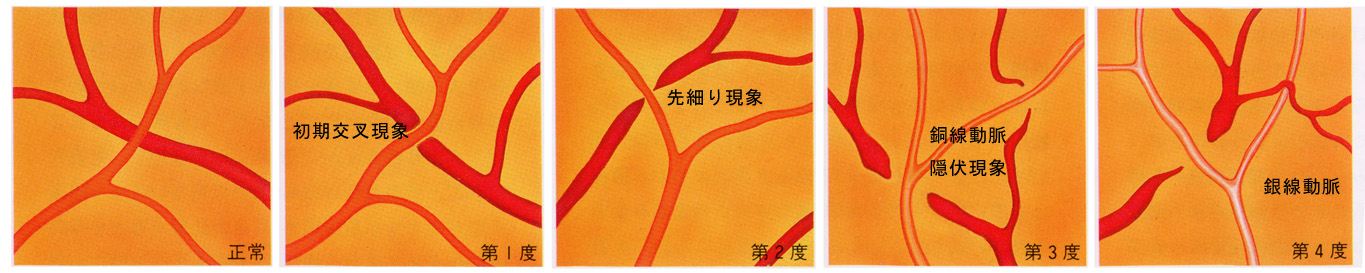

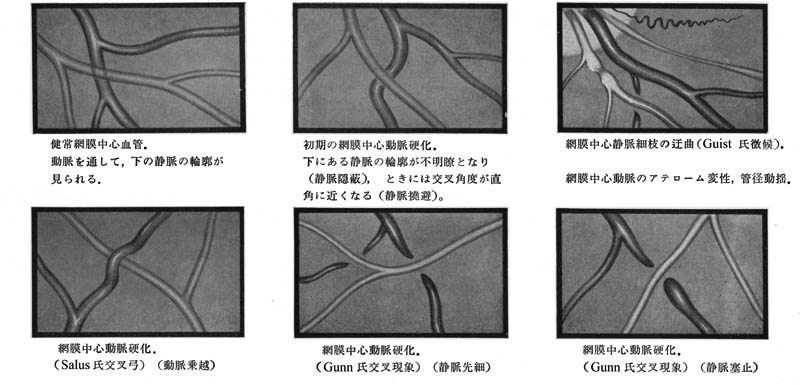

細動脈壁の肥厚・線維化は管壁の混濁や血柱反射の変化として現れる.正常な血管の表面からの反射線は,血管の中央にあるように見える.血管壁が肥厚するにつれ,反射線は輝きを失い鈍く幅が広く(動脈径に対し50%以上)なる.動静脈交叉部(と視神経内並走部)では外膜を共有するため,動脈壁の線維化肥厚や血管周囲のグリア増殖が静脈を隠蔽し静脈内腔を狭く(静脈血柱が変形)みせる.検眼鏡所見としては血柱反射亢進・動静脈交叉現象を指す. (図引用: ✻)

生理的な退行変性では輝きは鈍くなる.血柱反射の不透明・混濁あるいは不連続所見は,はじめは 部分的 に,やがて 全長〜び漫性 に生じる.

軽度な交叉現象は静脈の陥凹や動脈壁の混濁で,硬化所見が進行すると静脈の近位端遠位端が変形する.これらが,弓状走行,先細り,隠伏,塞き止めなどである.静脈径の変化が大きいときや静脈の途切れが動脈から離れて起こるときは,より硬化度が強いと考えられる.

なお,静脈が上のときの Ω状変形を乗り越え(Salus)というが,硬化変化出現前の張力亢進状態を示す,とされている.

(図引用:小眼科学 1968)

Guist徴候は,黄斑周囲,特に黄斑-乳頭間での小静脈の迂曲をいう.corkscrew様とも形容される.Salus徴候は,静脈走行の偏位を指す.交叉部での静脈走行がより鈍角となり,動脈との交叉部分だけ直角に向きを変えることもある.Gunn徴候は,静脈の先細りから途切れまで種々の程度の圧迫による所見を指す.これらは,動静脈交叉現象が常に高血圧の程度と関連しているとは限らないが,長期間に亘ることを示していると考えられている.

硬化性変化がさらに進行すると黄色っぽい⇒白っぽいと表現される.壁混濁の程度に従って,検眼鏡的に血管反射がいわゆる銅線状⇒銀線状になる.動脈壁のヒアリン肥厚と内腔狭窄は観察光を分散させるため赤みが強くなる.銅線動脈(copperⲻwire artery)である.さらに進行し血柱反射よりも血管反射が優勢となった状態が銀線動脈(silverⲻwire artery)である.これら動脈変化に着目したものが Scheie分類 ということになる.

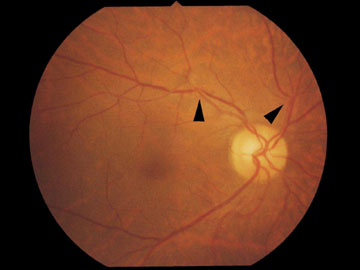

【♫ 交叉現象の例(画面クリックで拡大)♫】

|

|

交叉現象 AV nipping は,静脈の変形としてあらわれる. 右写真は画面左下方向が上流にもかかわらず,静脈径が太い.上流にうっ滞があると見做す.やじり部分で静脈が細くなっている所見は,平行Gunn現象である. |

deviation;屈曲,偏位により弓状走行になっているもの deflection,arching

tapering;先細り(尖細り)状態,あるいは くびれ nicking

concealment;動脈に隠されて途切れたように見える隠伏状態 gap

banking;上流の方が太い塞き止め状態 distal dilation

humping;動脈上で交叉する静脈が隆起している乗り越え

これらにより

Salus交叉は,「乗り越え」「排下」「撓避」などを,

Gunn交叉は,「くびれ」「隠伏」「塞き止め」などを,包括した表現となっている.

【

交叉現象の追加説明図

】

◆細動脈硬化と粥状硬化

高血圧による硬化性変化は,細動脈壁の弾力線維あるいは筋成分の増加とされる.長期持続性の高血圧(特に拡張期圧の上昇)とともに,弾性組織は動脈中膜で肥厚する.筋層は膠原線維に置き換わり,内層はヒアリン変性に置き換わる.高血圧の存在なしにも通常の老人性あるいは退行性加齢変化としても進行する.細動脈壁内の変化は血管のいわゆる血柱反射に表われる.

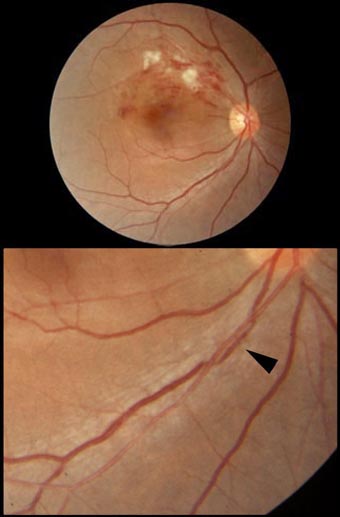

粥状硬化は大血管の内膜における病変である.内膜への脂質沈着は石灰化・線維化を伴う.これらは内腔を変形させ血栓形成の元となる.網膜細動脈になる前の視神経乳頭面の網膜中心動脈に観察されることがある.

【 症 例 】

◆眼動脈は,中大脳動脈付近で内頸動脈から分岐する.発生学的に脳血管系と同列であることで,脳血管イベントとの関連で重要となっている.確認された脳皮質障害(硬塞と出血)では94%に網膜動脈硬化症が観察されるという.冠動脈硬化症のほか,全身の動脈硬化症を有する患者の約80%で動脈硬化性の眼底変化が観察されたとの報告もある.

◆交叉現象の病理組織(特に血管外での所見

交叉部において,硬化性変化の一つとして外膜組織が増加する.さらにその周囲では神経線維が腫大・変性し,グリア(アストロサイト,Müller細胞)の細胞突起が増加する.

◆静脈閉塞

動脈硬化

が進行すると動脈径が拡大することで,視神経乳頭内ないし動静脈交叉部において静脈内腔を狭窄させる.慢性炎症と相まって血流の乱れや流速の低下が起こる.これらが内皮障害と血栓形成をもたらすことで,静脈閉塞をきたす図式となる.

高度な(特に急性)血圧上昇では血管壁(内皮細胞・平滑筋)障害・網膜血液関門の代償不全のため,出血,虚血性変化や透過性亢進をきたす.循環障害である.透過性亢進は浮腫(滲出斑⇒硬性白斑,貯留⇒剝離)として,虚血性変化は軟性白斑として認められる.さらに進行するとフィブリノイド変性を伴う乳頭浮腫となる.血管攣縮性網膜症 angiospastic retinopathy である.周皮細胞の伸展はVEGFの発現をもたらす.

出血斑は,おもに毛細管性の出血で浅層のため,神経線維の走行に沿った線状・火焔状となる.通常では特異的パターンはないが,時にふやけた飛行機雲のように連なった形の表層出血が観察される.これは例えば糖尿病網膜症ではみられない所見である.なお高血圧網膜症のトリプシン消化血管標本によると,検眼鏡的には確認しえないサイズの毛細血管瘤の多発は必発で,網膜出血源になっているそうである.

白斑は習慣的に『exudate =滲出斑』という.soft exudate と hard exudate を区別する.

軟性白斑(soft exudate)あるいは綿花様白斑(cotton wool patch)は細動脈〜前毛細血管レベルでの攣縮性の虚血により神経線維軸索流の貯留・肥大をきたし,当該区域の混濁・浮腫として観察されたものである.急性の変化で,数か月の経過で吸収され消失する.

時に,神経線維層欠損として跡を残す.陥凹拡大とは無関係に生じ,可成り高率に血圧変化を反映すると見做される.

硬性白斑(hard exudate)は黄色調で境界鮮明な硬い感じの網膜深層の沈着物で,滲出液が濃縮されたものである.すなわち慢性化した所見である.個々は小さい粒状であるが実際は大小あり,特に網膜下で濃く(厚く)融合したものは蠟様白斑(waxy exudate)という.黄斑中心窩外網状層では放射状を呈し星芒状白斑(star figure)である.

乳頭での血液循環と組織液圧の影響とされる.神経線維の肥大(軸索流のうっ滞と見做される)と細胞外浮腫(網膜浮腫の延長)による.さらに進行するとフィブリノイド変性やグリア細胞の腫脹を伴う.脳脊髄圧の上昇ともいわれているが,なお決定的な解釈には至っていない.高血圧ラットによる研究では後篩状板部の血管障害(微小梗塞)が指摘されている.

網膜新生血管発生は循環障害・虚血病変の結果を示している.眼底疾患の中では糖尿病網膜症が典型であるが,綱膜静脈閉塞症に於ても重要な合併症である.シンプルかつピュアな高血圧・動脈硬化性の網膜状態では少ないようである.

高度な(全身的)硬化性変化では,頭部へ向かう動脈に内腔狭窄が進行し,潅流圧が下がり慢性的な虚血状態を示す(眼虚血症候群).これにより前部ぶどう膜に新生血管が生じる(虹彩ルベオーシスあるいは隅角ルベオーシス ⇒

血管新生緑内障).

従来より,所見の評価は高血圧性変化と動脈硬化性変化とをわけるのが一般的で,これによる

Scheie分類(1953)

と

KeithⲻWagener分類(慶大変法 1957‑58)が普及している.

所見の分類として Scheie と KW を併記して評価した時代が続いたが,近年,循環器病のリスク評価の観点から重症度分類を評価したWongⲻMitchell分類(2004)が加わった.健診においては WM も併記するよう求められている(2015).

◆判定は検者の主観に依ることが難点である.血管の外観(色調)よりも交又現象で評価するほうが,検者間での差が少ないとされる.また,視神経乳頭縁から1乳頭径以内は参考所見にとどめる.いずれは AI の助けを借りるのだろうか.

| ●Scheie分類 | |

|---|---|

| (高血圧性所見) | |

| H1(度) | :細動脈の狭細化(緊張の亢進) |

| H2 | :細動脈の口径不同(攣縮)が加わる |

| H3 | :出血・軟性白斑(高度な血管攣縮)が加わる |

| H4 | :乳頭浮腫が加わる |

| (動脈硬化性所見) | |

| S1(度) | :血管反射亢進(血管壁の不透明化),軽度交叉現象 |

| S2 | :交叉現象(より高度な不透明化,静脈の変形) |

| S3 | :銅線動脈 |

| S4 | :銀線動脈 |

| 0度の評価を加えることもある | |

| ・慶大変法による Scheie細動脈硬化分類 | |

| 程度 | 所見 |

| 1度: | 動静脈交叉部において動脈の下を通る静脈が動脈に接する部で経度に混濁あるいはわずかに陥凹を示す. |

| 2度: | 動静脈交叉部において一見明らかな変化があるが静脈血柱が動脈壁に接する部で隠伏・途絶する現象がない. |

| 3度: | 動静脈交叉部において静脈血柱が隠伏・途絶して動脈壁に達しない. |

| 4度: | 銀線動脈を認めかつ第3度所見が一層著明となる. |

| 備考: | 判定の基準を主として交叉現象に求め血柱反射増強は第4度に於てのみ特に考慮し1~3度では参考とするにとどめる.乳頭周囲約1乳頭径の交叉部所見は採用しない. |

| ●Keith-Wagener分類(いくつかの変法があるが、単純化した平均的な所見を記す) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| K-W | 生命予後 生存率50%で | 1年生存 | 2年生存 | 5年生存 | |

| 0群 | :正常 | ||||

| I群 | :軽度の細動脈狭細化・反射亢進(H1,S1程度) | 10年 | |||

| Ⅱa群 | :著明な交叉現象(H1~2,S2以上)・高度狭細化がみられる | 5年 | |||

| Ⅱb群 | :血管攣縮所見に乏しい出血・白斑(動脈硬化性網膜症) 通常は網膜静脈(分枝)閉塞症の合併 |

||||

| Ⅲ群 | :出血・軟性白斑・硬性白斑(H3相当)が加わる (著明な硬化性変化+血管攣縮性網膜症) | 1.5年 | 65% | 33% | 20% |

| Ⅳ群 | :乳頭浮腫(H4相当)が加わる | 0.5年 | 21% | 1% | |

・KWのオリジナル(1939)は高血圧重症度分類であった.全身状態ないし予後を加味してはいたが,血圧のレベルのこと,つまり数値の記載はない.

| ●WongⲻMitchell分類 | ||

| Table Classification of Hypertensive Retinopathy on the Basis of Recent Population-Based Data. | ||

|---|---|---|

| Grade of Retinopathy | Retinal Signs | Systemic Associations * |

| なし none | 特記すべきことなし | なし |

| 軽度 mild | びまん性細動脈狭窄,部分的細動脈狭窄, 動静脈交叉現象,銅線動脈,いずれか,または合併 | 症候性あるいは無症候性の脳卒中,冠動脈障害,死亡のリスクが僅かにあがる (modest association) |

| 中等度 moderate | 出血(点状,シミ状,火炎状),毛細血管瘤, 軟性白斑,硬性白斑,いずれか,または合併 | 症候性あるいは無症候性の脳卒中,認知機能低下,心血管障害による死亡のリスクが高い (strong association) |

| 重度 maligmant | 乳頭浮腫が加わる † | 循環器死亡のリスクが高い (strong association) | * modest associationとはオッズ比が1より大きく2未満.strong associationとはオッズ比が2以上であるもの. |

| ●WM 重症度分類への変換・対応(逆はない) | ||

| WM ← | KW | Scheie |

|---|---|---|

| なし | 0群 | H0/S0 |

| 軽度 | I⁄II群 | H0/S1~4 H1~2/S0~4 |

| 中等度 | III群 | H3/S0~4 |

| 重度 | IV群 | H4/S0~4 |

| ●高血圧網膜症(広義;日本眼科学会用語) |

|---|

| *高血圧眼底 hypertonic fundus |

血管の(見え方の)変化のみ(狭細,口径不動).Ⅰ〜Ⅱa群(H1〜H2)に相当 |

| *高血圧網膜症(狭義) hypertensive retinopathy |

高度な循環障害・虚血性変化を示す所見(器質的病理変化)が網膜や脈絡膜,視神経乳頭に見られるもの.Ⅲ〜Ⅳ群(H3・H4)に相当 |

| *高血圧脈絡膜症 hypertensive choroidopathy |

| ●加齢変化あるいは退行変性 |

動脈反射が鈍くなり,高齢者(概ね50代以上)でのScheie S1程度の直線化所見は生理的範囲となる(高血圧が証明できないとき,判断に苦しむ). |

脈絡膜虚血として重要である.脈絡毛細血管板に生じた(通常,急性の)循環障害は,

軽度であればスポット状・散在性に網膜色素上皮の混濁を(Elschnig斑),

重度であれば網膜色素上皮障害による透過性亢進から滲出性網膜剝離をきたす.これらは悪性高血圧や妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)でみられることが多い.

慢性化すると,脈絡膜血管の硬化変化が網膜色素上皮細胞を(脈絡膜血管に沿って線状に)増殖させる(Siegrist線状).

✓ OCTでは,急性高血圧網膜症の脈絡膜肥厚が証明される.網膜症発症を認めない場合では(加齢以上に)菲薄化をきたす,とのことである.

網膜血管では網膜毛細血管の部分閉塞,視神経乳頭の過蛍光,脈絡膜では小区画の循環遅延などがみられる.

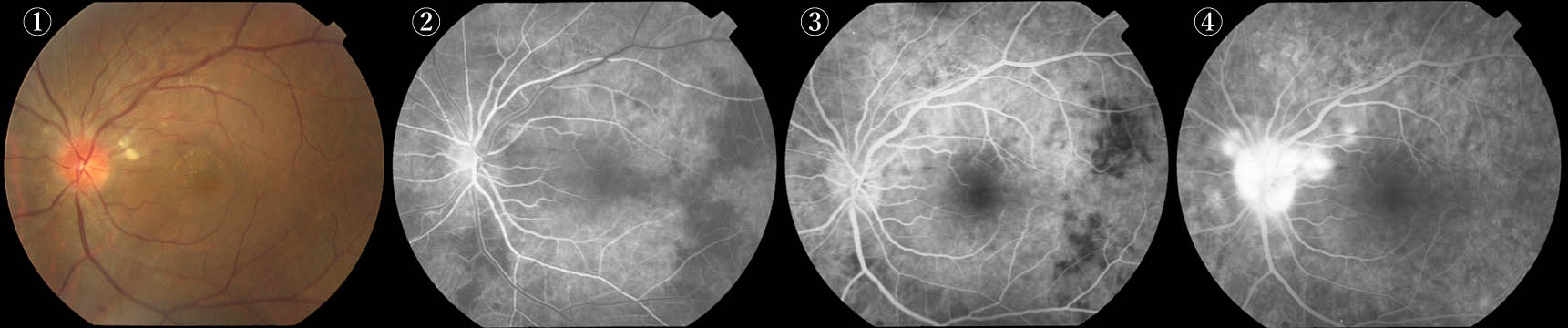

①視力低下・変視症がある.軟性白斑や黄斑浮腫のほか,乳頭は発赤・わずかに境界不鮮明である.受診時血圧は170/110 mmHg.

②螢光眼底造影では,初期像として視神経乳頭深部螢光の描出が不鮮明である.乳頭篩状板付近の循環障害を疑う.また,黄斑耳側などで脈絡膜背景螢光に流入遅延がある.18秒

③黄斑耳側の斑状低螢光は充盈欠損と思われる.視神経乳頭は,表層(中心動脈系)の毛細血管拡張がみられるが,乳頭境界の造影(毛様動脈系)はあいまいである.30秒

④視神経は浮腫を示す過螢光を呈するが,網膜血管より深い位置である.黄斑耳側の斑状低螢光は描出されないが,おそらく脈絡膜実質内の拡散色素による.乳頭浮腫の成因に脈絡膜循環障害が加担しているのかもしれない.7分

マクロファージの浸潤を伴う,血管壁での 炎症反応 である.網膜細動脈硬化は次のような特徴を持つ.

①硝子様硬化 hyalinosis:ほとんど無色の硝子様外観をもって肥厚したもの.一般病理のヒアリン沈着ではない.反射亢進に対応する.

②線維化 fibrosis:平滑筋細胞の増加,外膜細網線維の増加.線維性硝子様化 fibroⲻhyalinosisにより血管周囲の平行白鞘に対応する.

③細動脈壊死 arterioloⲻnecrosis:内皮下や平滑筋細胞間に血漿成分の浸潤・膨化.銀線動脈の一部に対応.

④アテローム硬化 atherosclerosis:原則として網膜動脈にはみられない.脈絡膜動脈には発生しうる.

⑤血管栄養血管 vasa vasorum:炎症部外膜に生じる栄養血管.

⑥血管外径の拡大 positive remodeling:硬化性変化に伴う内腔狭窄を代償する拡大現象.

読み方

Elschnig ⇒ えるしゅにっひ

Guist ⇒ ぎすと

Gunn ⇒ が ん

Keith-Wagener ⇒ きーすわぐなー

Salus ⇒ ざーるす

Scheie ⇒ しぇいぇ(ノルウェー語では「しゃいぇ

Siegrist ⇒ じーぐりすと

参照 ⇔ エッセンシャル眼科学 第8版 304ページ:高血圧症・動脈硬化症の眼底

| 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | Ⅰ度高血圧 | Ⅱ度高血圧 | Ⅲ度高血圧 | 収縮期高血圧 | |

| 収縮期血圧 拡張期血圧 | <120 かつ <80 | 120 〜 129 かつ/または 80 〜 84 | 130 〜 139 かつ/または 85 〜 89 | 140 〜 159 かつ/または 90 〜 99 | 160 〜 179 かつ/または 100 〜 109 | 180 以上 かつ/または 110 以上 | 140≦ かつ <90 |

▩☞収縮期 systole

血圧では,いわゆる最高血圧systolic pressure を指す.一般に心臓拍出量と大血管の柔軟性を反映する.

▩☞拡張期 diastole

血圧では,いわゆる最低血圧diastolic pressure を指す.一般に細動脈の通過抵抗を反映する.

▩☞加速型高血圧-悪性高血圧

拡張期血圧が120 ~ 130mmHg以上であり,腎機能障害が急進行し,放置すると全身症状が急激に増悪し,心不全,高血圧性脳症,脳出血などが発症する予後不良の病態である.長期の高度の高血圧による細動脈の内皮障害,血管壁への血漿成分の浸入に続くフィブリノイド壊死,増殖性内膜炎が病理学的特徴であり,腎の病理所見は悪性腎硬化症と呼ばれる.この病態では進行性の腎機能障害と昇圧の悪循環を生じる.眼底では網膜出血,軟性白斑,網膜浮腫や乳頭浮腫を認める.脳においては,血管障害によって血流の自動調節能が破綻し,脳浮腫が生ずれば,高血圧性脳症となりうる.効果的な降圧治療がなかった時代には,悪性腫瘍と同様の予後であったことから悪性高血圧と呼ばれた経緯がある.従来は,乳頭浮腫(Keith-Wagener分類Ⅳ度)を伴う悪性高血圧malignant hypertension と,出血や滲出性病変のみ(Keith-Wagener分類Ⅲ度)を伴う加速型高血圧accelerated hypertension を区分していたが,両者に臓器障害の進行や生命予後に差はないため,最近はまとめて,加速型-悪性高血圧accelerated-malignant hypertension と呼ばれる.

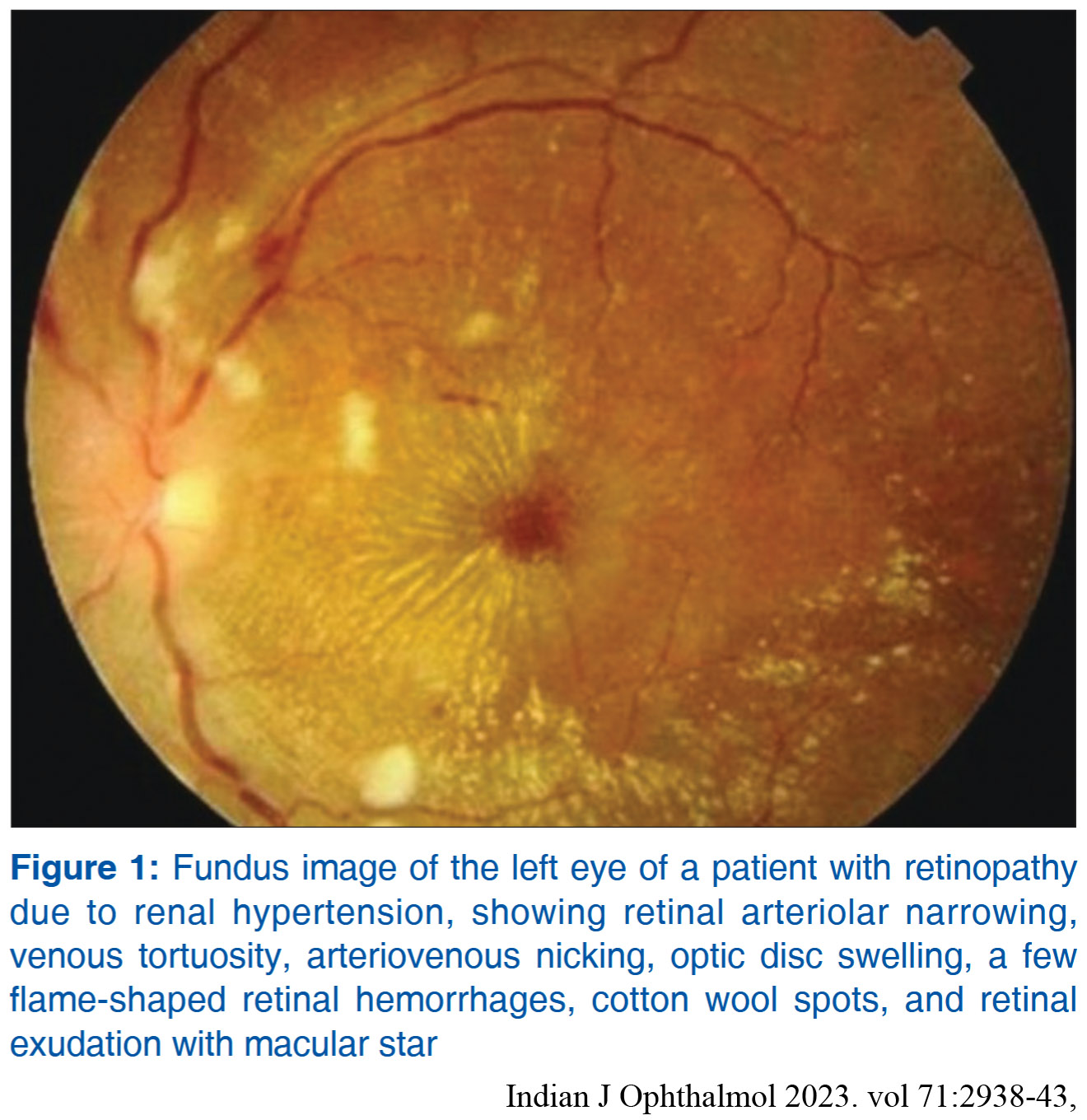

▩☞

腎性網膜症

慢性糸球体腎炎にみられる網膜症.多くが悪性高血圧を伴い,透過性亢進が強く軟性白斑の多発も顕著である.

▩☞高血圧緊急症 hypertensive emergency

血圧の高度の上昇(多くは180/120mmHg以上)によって,脳,心,腎,大血管などの標的臓器に急性の障害が生じ進行している病態.

▩☞高血圧性脳症 hypertensive encephalopathy

急激または著しい血圧上昇により脳血流の自動調節能が破綻し,必要以上の血流量と圧のために脳浮腫を生じる状態である.長期の高血圧者では220/110mmHg以上,正常血圧者では160/100mmHg以上で発症しやすい.蛋白尿や高血圧網膜症がない症例もみられる.高血圧脳症は最も重篤な緊急症で,適切に治療されなければ,脳出血,意識障害,昏睡,死に至る.

▩☞妊娠高血圧症候群 ・・・ いわゆる妊娠中毒症

*定義:妊娠20週以降,分娩後12週までに高血圧(収縮期圧140mmHg以上あるいは拡張期圧90mmHg以上)がみられる場合,または高血圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで,かつこれらの症状が単なる妊娠の偶発合併症に因るものではないものをいう.妊娠高血圧(高血圧のみ),妊娠高血圧腎症(高血圧+蛋白尿),子癇(二次性ではない痙攣の合併)が含まれる.

血管内皮細胞機能不全による血管透過性亢進が病態とされる.本症のほか,常位胎盤早期剥離,HELLP症候群に共通の病態とのことである.

2025

【プリントアウトは縮小80%を推奨】