網膜芽細胞腫 |

網膜芽細胞腫 retinoblastoma

神経外胚葉性細胞を起源とする小児の悪性腫瘍(3%)で,出生15,000(~16,000)人に対し1人(0.006%)の割合で発生する.約40% が生後1年未満で,1~2歳で約30% が発症する.80~90% が 5歳までに発見される.性差はない.

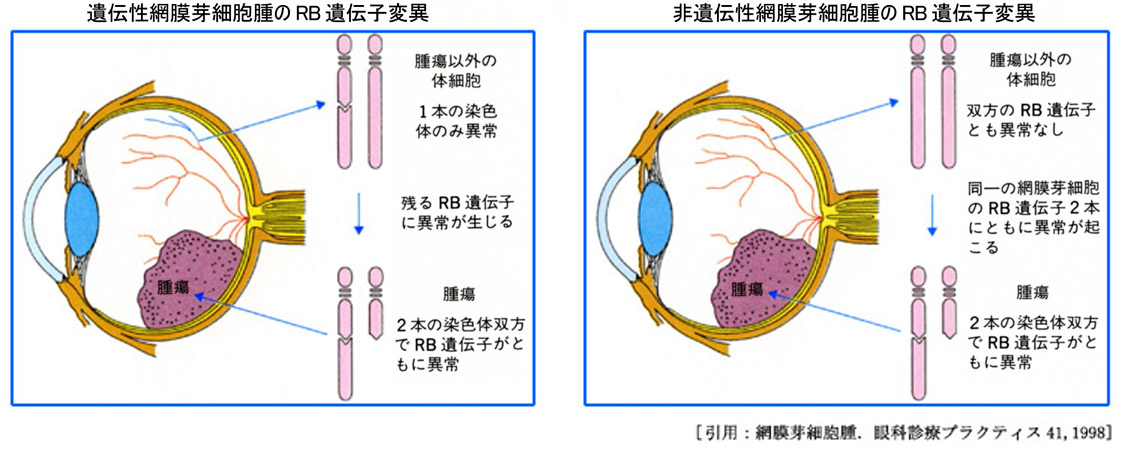

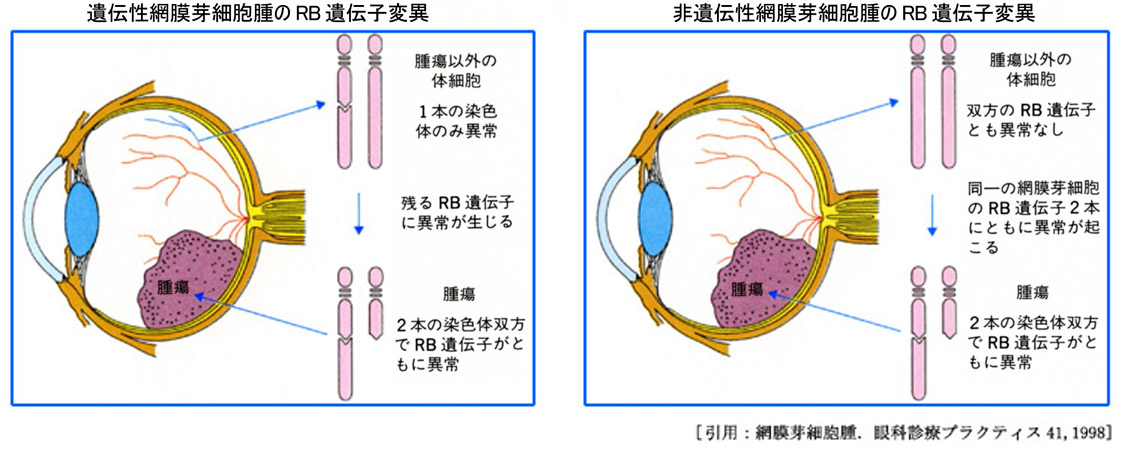

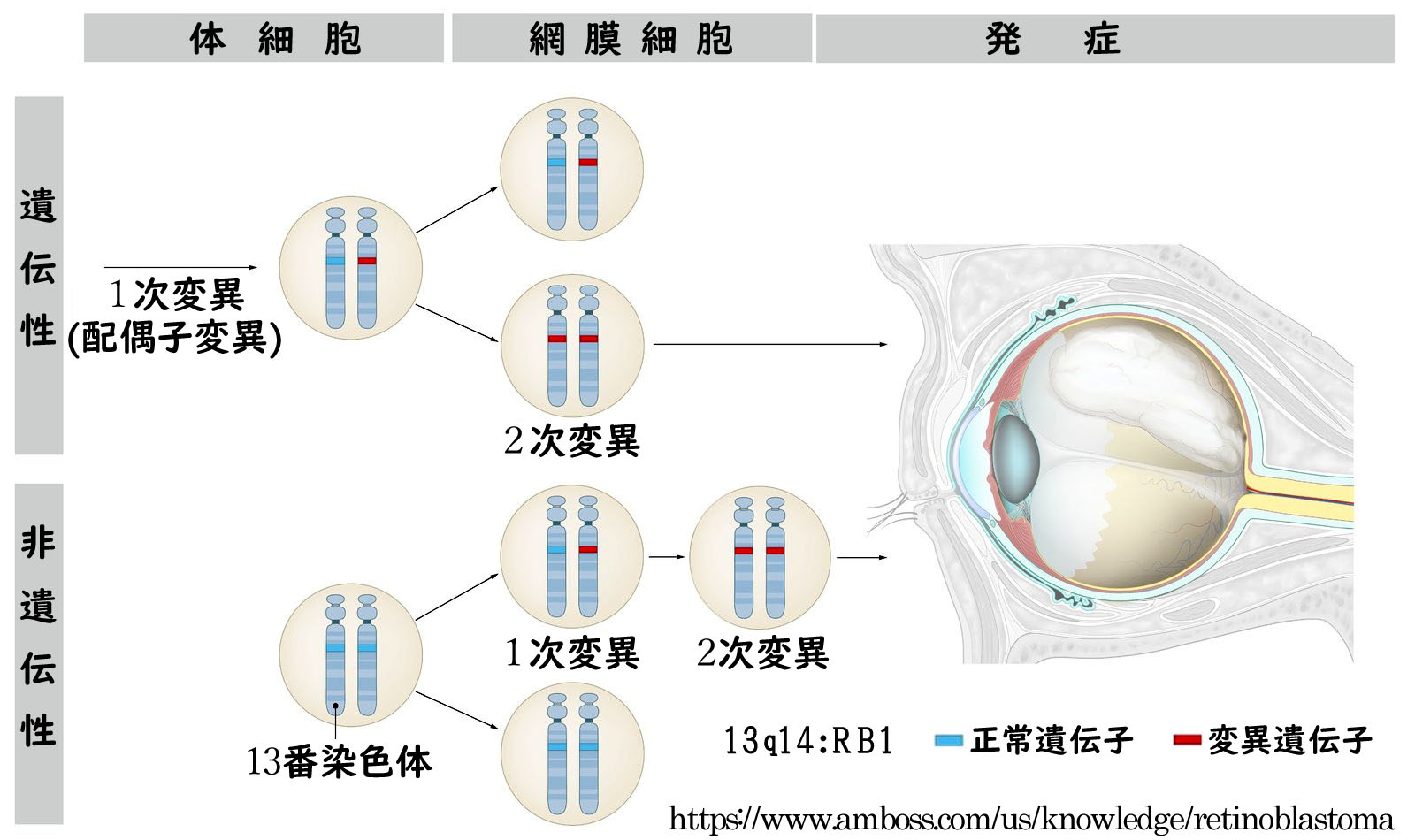

13q14(13番染色体の長腕14領域)にある一対の RB遺伝子(RB1:癌抑制遺伝子)に欠失または変異が生じると,RB蛋白が消失し発症する.

すなわち,腫瘍細胞では一対のRB遺伝子の双方に異変がある.

遺伝性40% 非遺伝性60% といわれ,遺伝症例では平均診断年齢 7.5か月(1歳未満),両眼性・多巣性を示すのに対し,非遺伝性では診断年齢 20か月(2歳前後),片眼性・孤立性である.片眼性70% 両眼性30% である.ほとんどの片眼例(85~90%)は非遺伝性であるのに対し両眼性のものは必ず遺伝性を示す(易罹患性として常染色体顕性(優性)遺伝).

| 両眼性 | 片眼性 | 計 | |

|---|---|---|---|

| 遺伝性 | 25⁓30 | 10⁓15 | 35⁓45 |

| 非遺伝性 | 0 | 55⁓65 | 55⁓65 |

| 計 | 25⁓30 | 70⁓75 | 100% |

非遺伝性症例では体細胞のRB遺伝子は双方とも正常である.遺伝性症例では一方のRB遺伝子に変異があり他方のRB遺伝子は正常である.このことから遺伝性か否かの遺伝子診断ができる.

典型的な所見は白色瞳孔(70%)と斜視(12%)である.これに充血(5%),低視力(2%),角膜混濁(2%),眼瞼腫脹,眼球突出,と続く.

白色瞳孔は,腫瘍そのものあるいは腫瘍により剝離して前進した網膜のために生じる.

斜視は,後極部の発生などで視力が障害され固視機能を失うために生じる.

眼底検査を行えば,白色の隆起した腫瘤と,時に拡大した栄養血管が確認できる.発生部位は,後極15%,中間部60%,周辺部25%ほどである.当然ながら周辺部ほど発見が遅れる.腫瘤の増大や剝離の進行に従い緑内障や眼内炎を併発し,眼底は透見できなくなる.

画像では超音波検査で眼球内に充実性の腫瘤として描出され,CT検査では加えて視神経や眼球外への腫瘍細胞の浸潤や脳転移の有無などもわかることがある.腫瘍は血管周囲で増殖する特徴があり,血管から離れると容易に壊死傾向を示す.壊死部分はしばしば(90%以上)石灰沈着が起きるため,超音波やCT画像で診断の根拠となる.房水中のLDH濃度の上昇により確定する.

【 写真で確認 】

腫瘍の分類は,増殖方向により,

①内長型;網膜から内方(硝子体側)へ向かうもので,硝子体・前房に白い雪片~雪玉様の播種性転移をおこすもの,

と

②外長型;網膜から外方(強膜側)へ向かうもので,網膜剝離をおこすもの,

②外長型;網膜から外方(強膜側)へ向かうもので,網膜剝離をおこすもの,

とに分ける.

③さらに転移の方向では,硝子体・網膜下から網膜血管経由は,血液関門の存在から転移増加には直結しない.脈絡膜経由や前房経由では強膜・眼窩内へと転移する.また視神経から頭蓋内へと転移する.

病理分類には,

①未分化型;特定の配列を欠く,

②分化型;菊の花状のロゼット形成を示す,

③高分化型;花弁状のフルーレット形成,

がある.

進行例や実用視力が期待できないとき特に片眼性では眼球摘出,両眼性では重症眼の摘出

最近の5年生存率は90%以上と報告されている.

参照 ⇔ エッセンシャル眼科学 第8版 324ページ:網膜芽細胞腫

本症は次世代に遺伝する確率が高い.このことから,将来子供が生まれたら一日でも早い眼底検査が望まれる.

遺伝子診断は現在,限られた症例に対し少数の研究施設の対応であろうが,今後の発展・普及が待たれる.