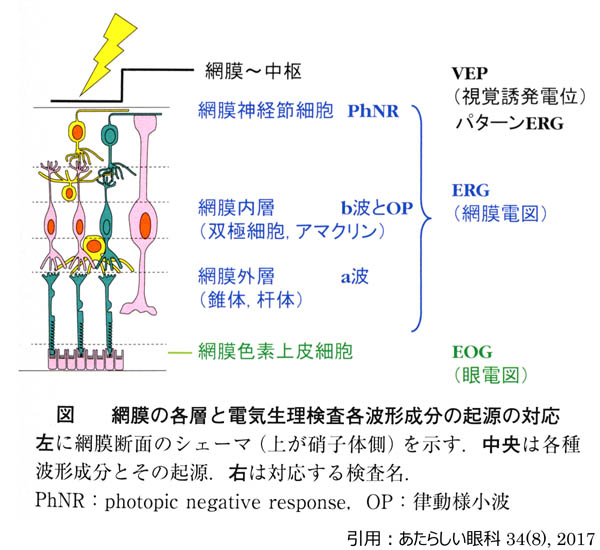

網膜電図

その他の 電気生理

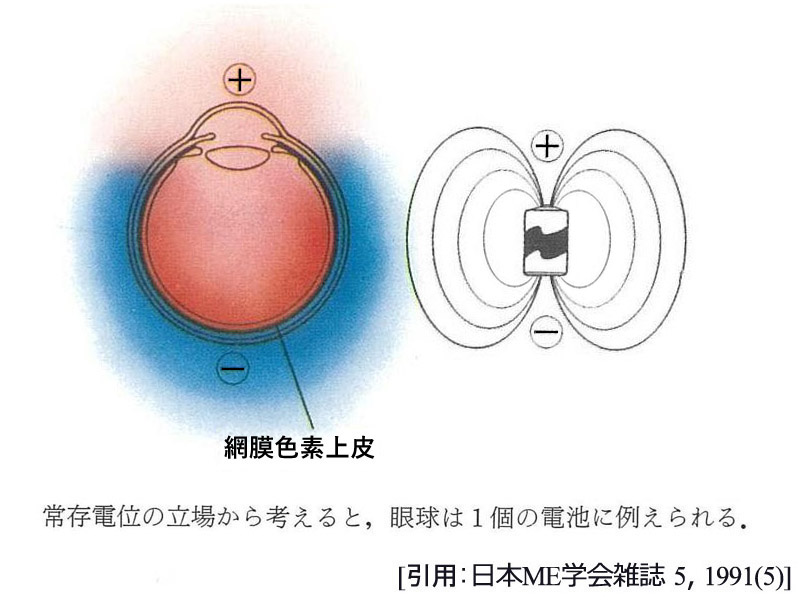

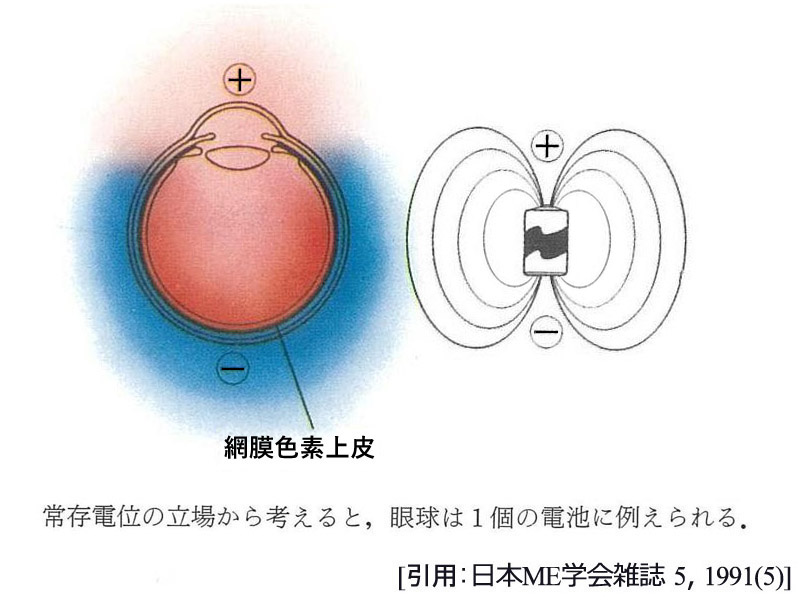

§. 網膜(眼球)常存電位 standing potential

網膜色素上皮は単層の上皮組織である.上皮細胞の極性に従って,頂部に存在するNaポンプにより視細胞側に Na⁺イオンを,脈絡膜側に Cl⁻イオンを輸送する結果,(細胞内に於て)基底膜方向の膜電位-70mVに対し頂部側は-80mVとなる,約10mVの電位差が生じる.これにより色素上皮層全体では先端(視細胞)側を+,基底(脈絡膜)側をーとする電荷となり,角膜側を陽性に球後を陰性に帯電させ眼球周囲に電場を形成する(経上皮電位として2〜17mV).

経上皮電位は視細胞(特に杆体)が関与し,日内変動のほか,明るさの変化,ある種の薬剤負荷等により変動する.臨床で用いられるのは,

- 光刺激のon-offの瞬間に起こる早い電位レベルの変化を記録した 網膜電図 ERG.

- 室内光から暗順応状態としその後の光照射により,ゆっくりとした電位レベルの変動を記録した 眼球電図 EOG(L/D比).

EOGでの明極大と暗極小も ERG の範疇ではあるが,長い記録時間のため別に扱う.

- 皮膚電極による,眼球運動に伴う静止電位の変化の記録.

が代表である.

§. 網膜電位図:electroretinogram;ERG

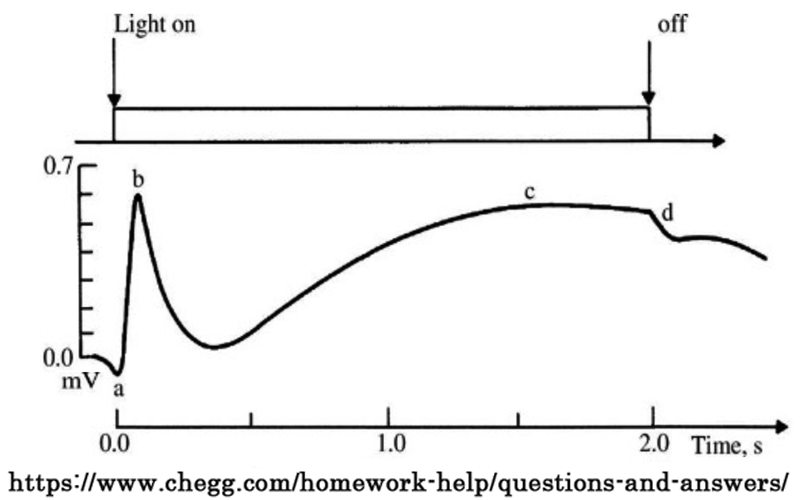

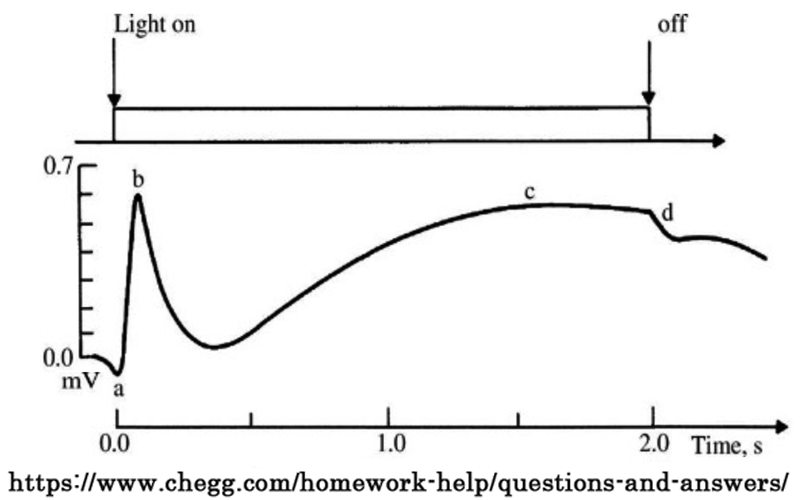

角膜 対 後極 の電位差は光があたると(on-offにより)変動する.網膜電図 ERGは,角膜側が後極側に対して陽性(+)となる変動を上向きの振れとなるようにして記録したものである.電位変動の形や意味は順応状態や刺激光により変わってしまうことから,一般臨床での評価は単一閃光刺激にて記録しやすい成分を抽出して用いる.

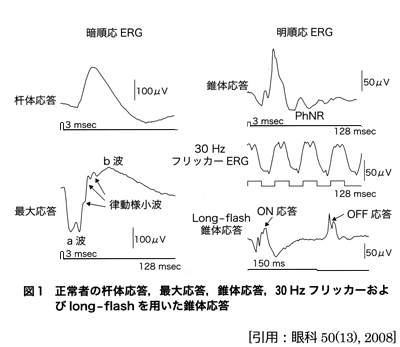

■ 波 形

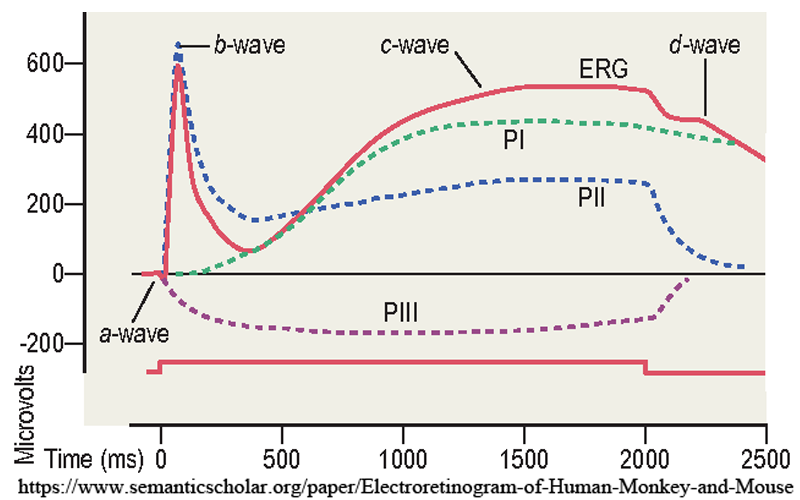

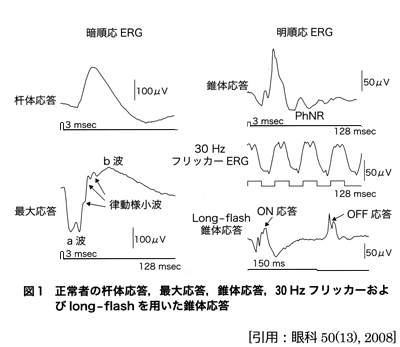

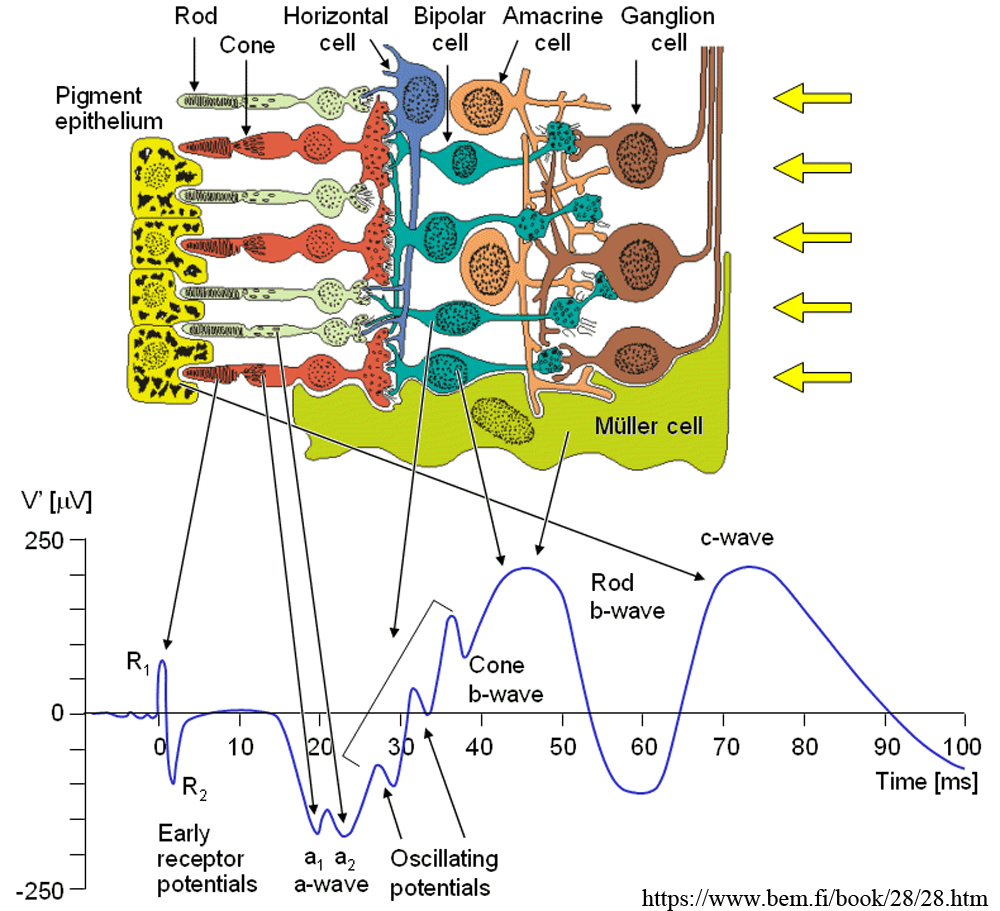

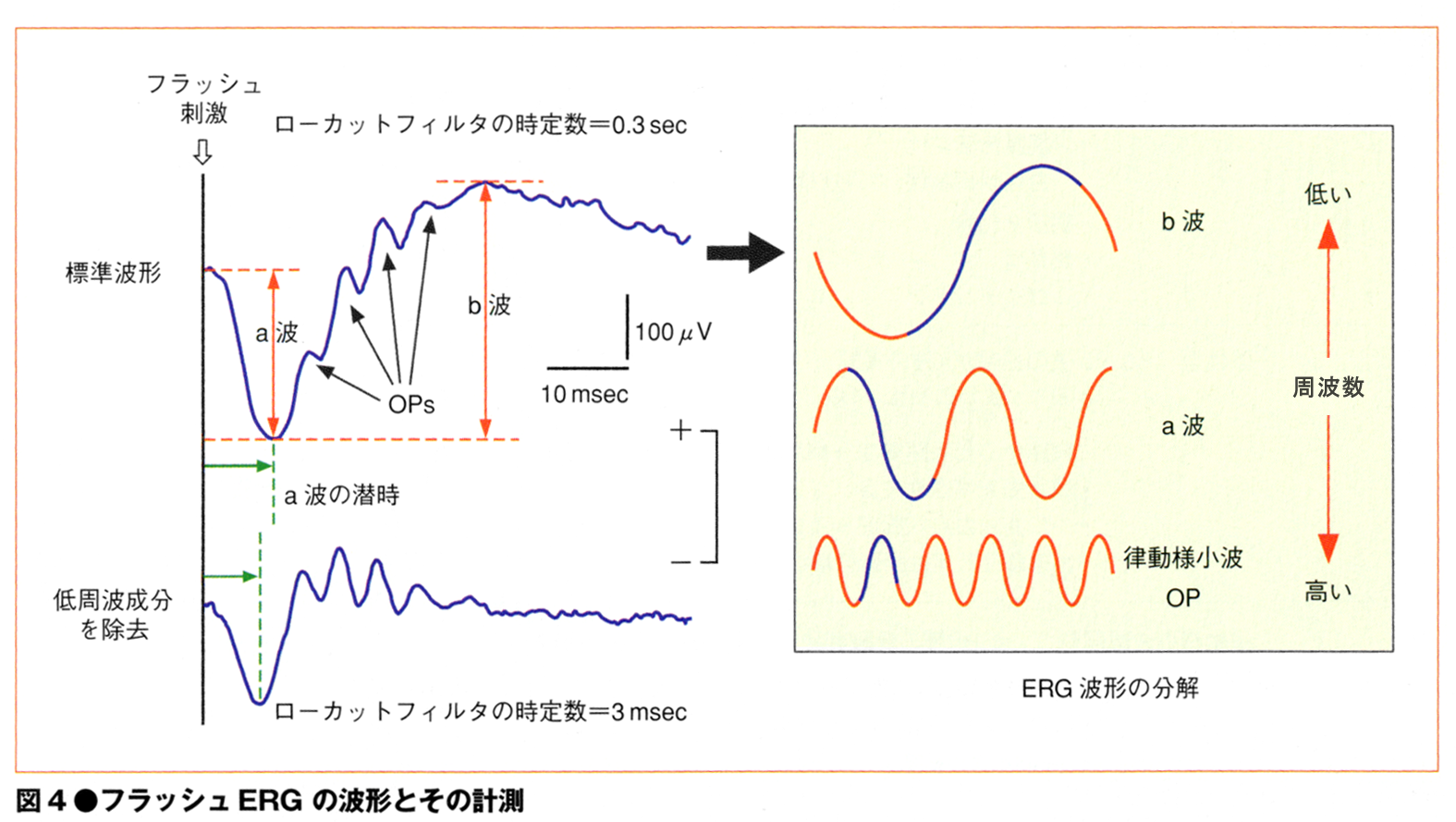

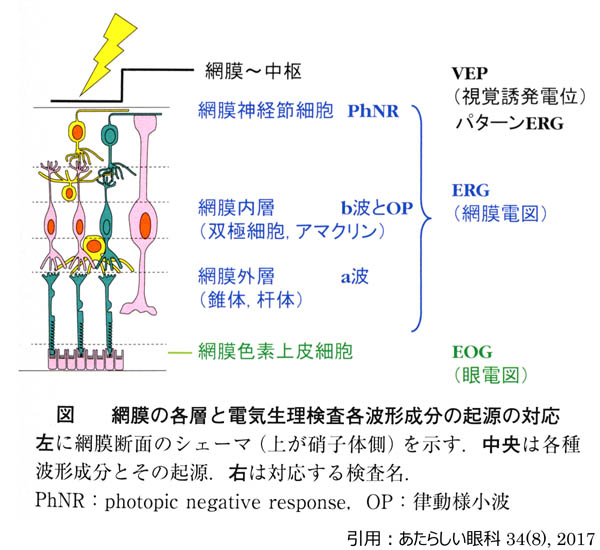

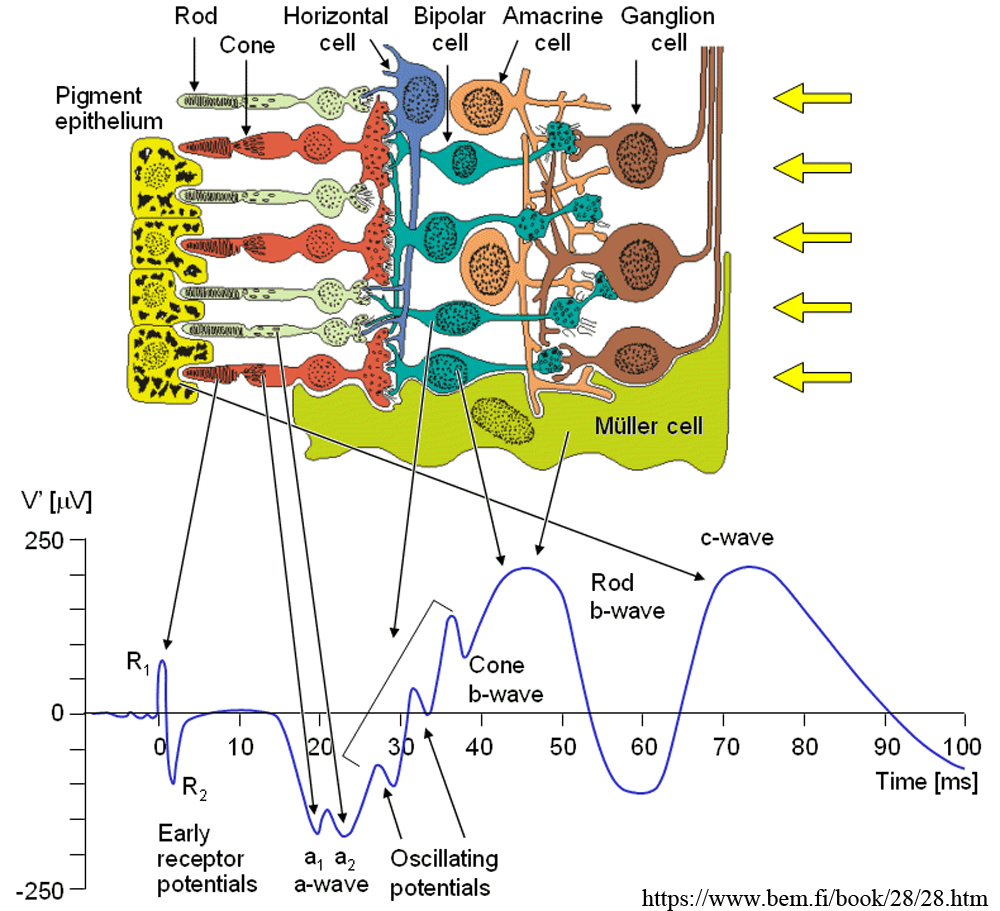

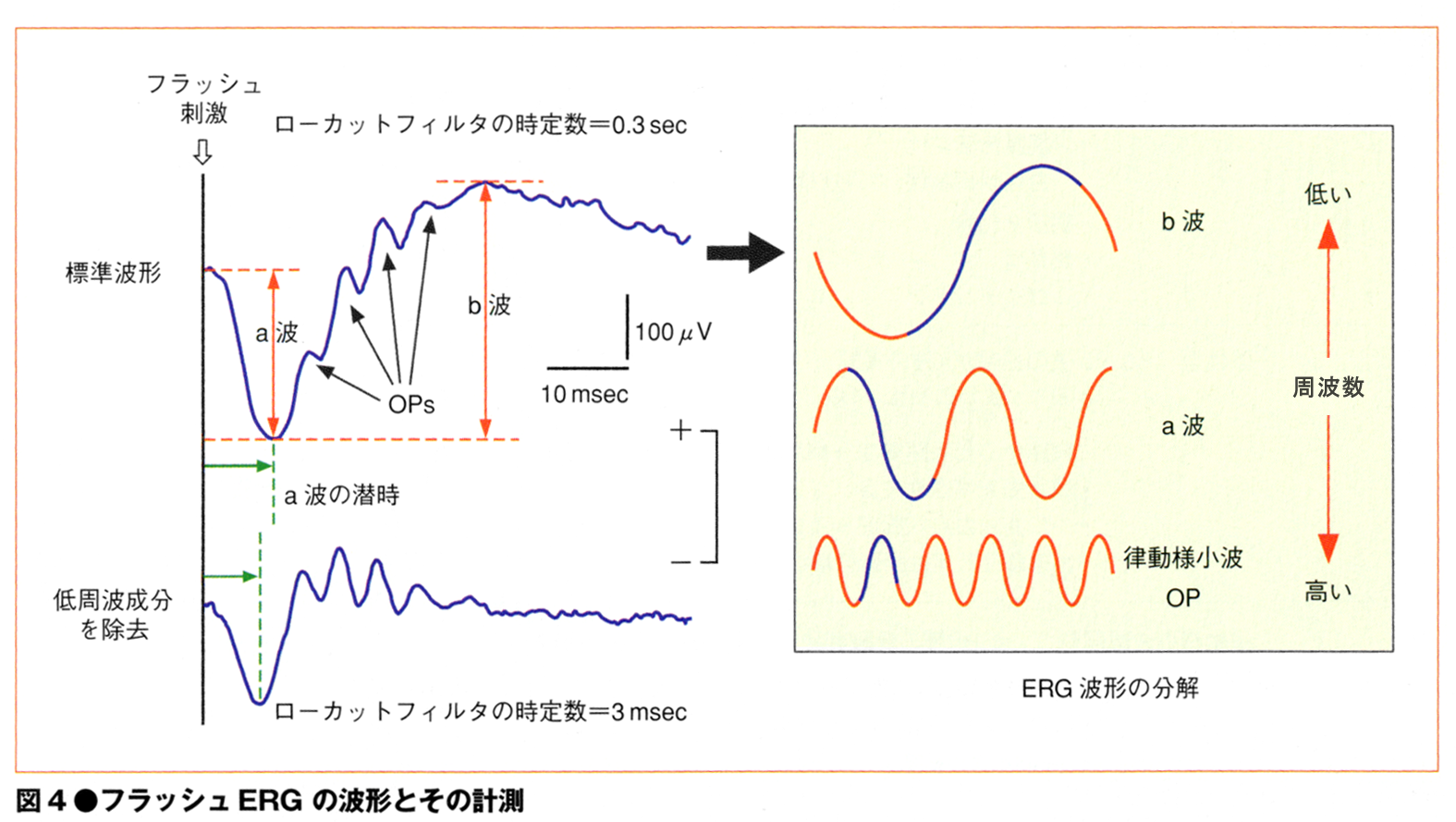

) 波形の意味:光刺激は,受容細胞から段階的な電位変動として視覚中枢に伝えられる.各成分の起源は特定されており,網膜内の層や経路の状態を推定できる.記録波形の評価は,基線から頂点までの最大振幅と光刺激開始点から最大振幅までの頂点潜時が情報である.臨床 ERG としては基線動揺ドリフトの元となる周波数0.5Hz以下の成分を消去して得られる応答のうち光刺激後約200 msec以内の合成成分(a波,b波,律動様小波)である.

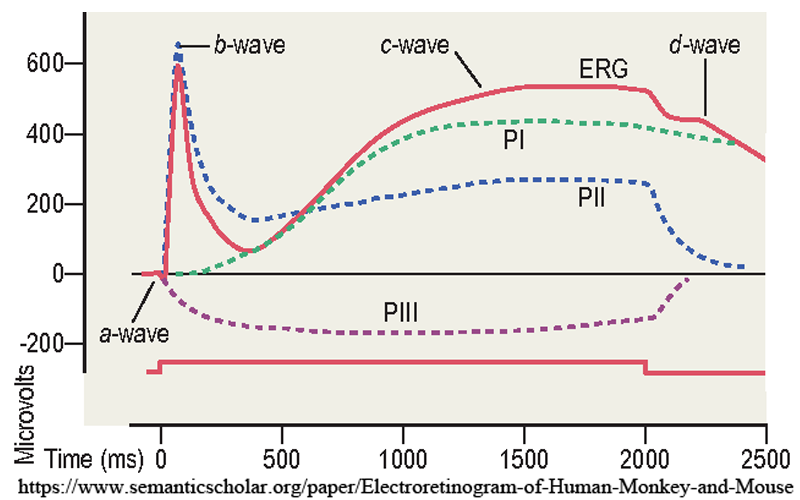

生理学の立場では,PⅠ(c波に相当;色素上皮由来),PⅡ(b波を含む硝子体側陽性の成分;内顆粒層由来),PⅢ(a波で代表される陰性成分;視細胞と内顆粒層由来)の合成電圧ということだが,詳細はお任せしよう.

) 頂点潜時(peak latency):細胞の反応速度を反映する.臨床的な意味は少ないようだが,研究には欠かせない.

) ERP:早期視細胞電位(early receptor potential).視細胞外節(disc部)で発生する,視色素の構造変化に因る photochemical response.強い光刺激で出現し,R₁・R₂ を区別する.

) a波:フラッシュ刺激(強刺激)後1.5 msecの潜時で生じる角膜側陰性の数十µVほどの電位変動で,極小までは10〜15 msec,a₁・a₂ を区別する.

視細胞層(主として杆体)起源の phototransduction電位 と考えられている.これは,視細胞膜の過分極に,暗電流の減少とかoff型錐体系双極細胞の電位とかの複合した状況らしい.

a波異常は,広範囲脈絡膜循環障害(眼動脈閉塞を含む)のほか,視細胞ジストロフィ,網膜剝離,CAR,などで.

) b波:次に生じる大きな角膜陽性(後極陰性)の電位変動で,頂点潜時は30〜40 msec,200〜500µVの振幅があり200 msecほど続く.

中間層〜内層起源として,主に

Müller細胞

が発生源で,杆体系双極細胞の電位変化が加わる.on型双極細胞の膜電位は視細胞のそれと位相が逆になることと Müller細胞内では

K⁺が硝子体方向へ移動することで,陽性波となる.

潜時の早い成分と遅い成分が観察され,前者は錐体機能,後者は杆体機能に相当するとされる.通常は,充分な暗順応下においてa波より振幅が大きくなることで杆体系,また,網膜中層の信号伝達量をあらわしていると考えられる.

b波異常(negative-b)とは振幅が(a波より)小さいという状態で中層(内顆粒層)の信号伝達機能不全を示すと解釈する.広範囲網膜循環障害(網膜中心動脈閉塞)のほか,重症の糖尿病網膜症,先天網膜分離症,(狭義)先天停在性夜盲,小口病,Batten病などで.

☑ 双極細胞が発生源,と説明されることがある.Müller細胞の機能を止めてもERG波形には影響しなかった,という研究報告がある.

-

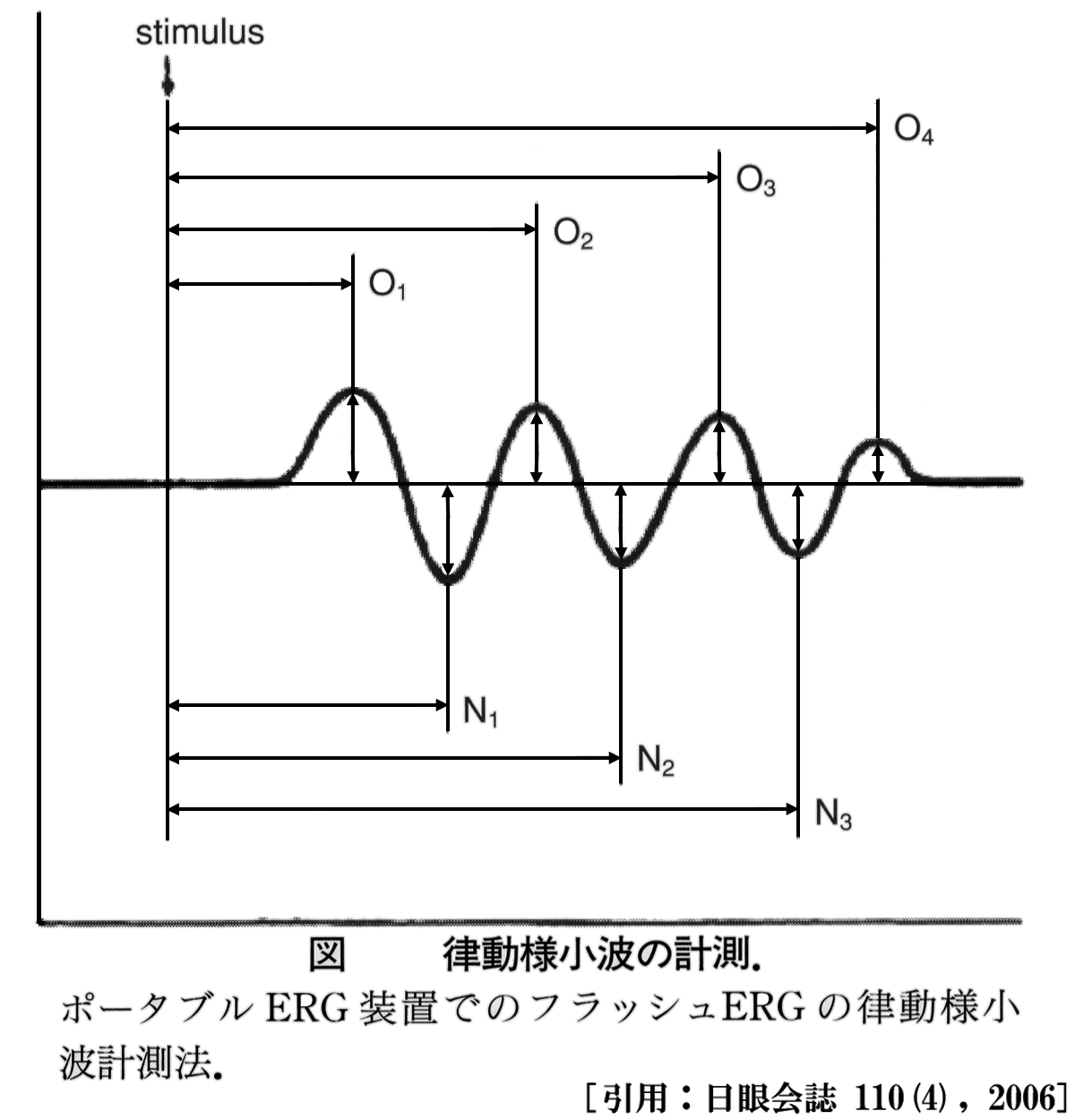

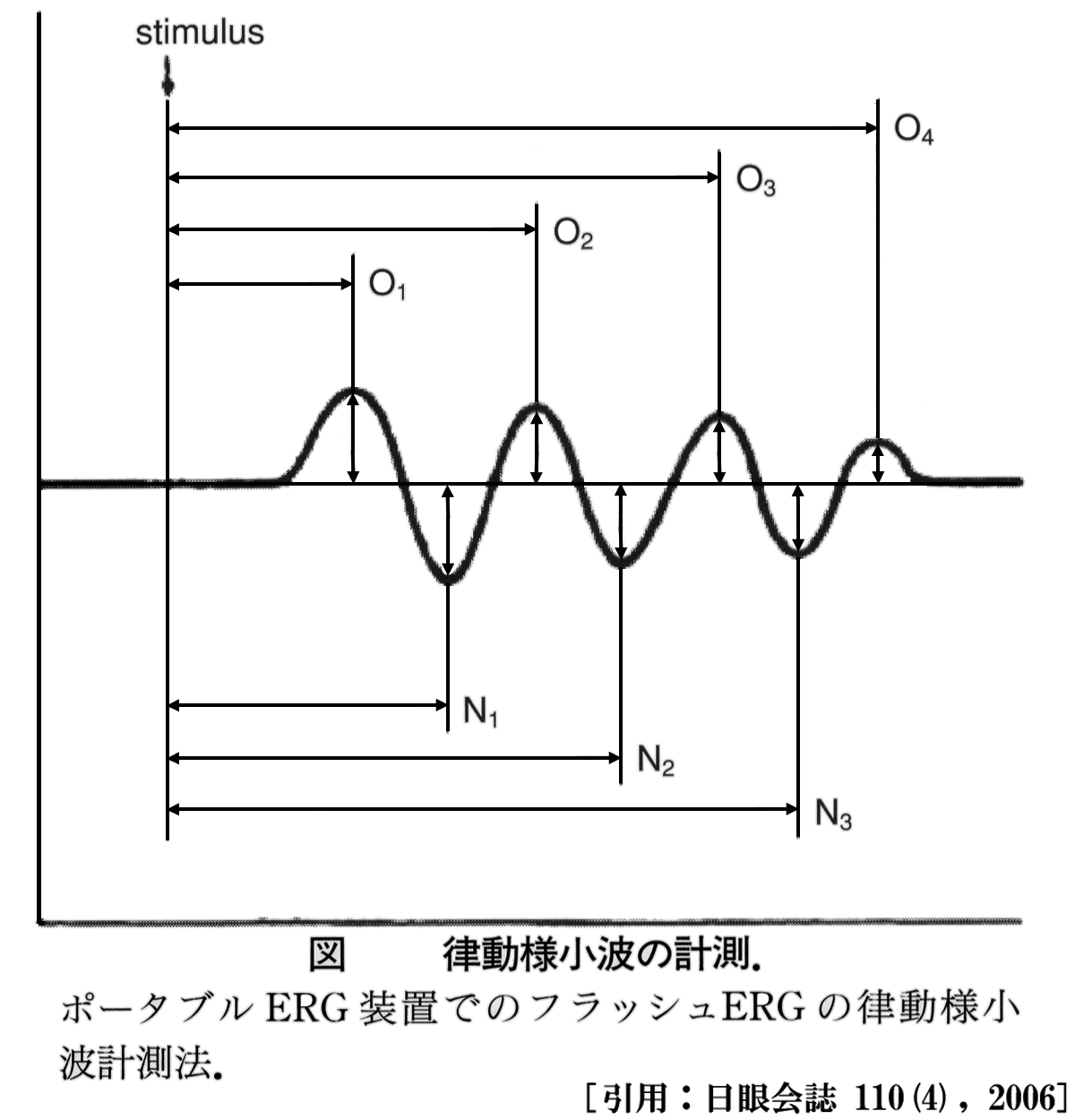

) 律動様小波:b波の上行脚に重畳して揺れる電位変動.

5〜6個の小波で,内顆粒層とくに amacrine細胞などの内層(ここでは単に 内網状層・神経節細胞寄り)由来,および網状層間細胞(interplexiform cells)によるfeed back波形.抑制性回路を反映することで,純粋に神経性の応答を示すindicator,と説明されている.

(他の波形要素は,受容器電位やグリア系・上皮系の非神経性応答を含む.)

複数形 Ops(oscillatory potentials)で使う.臨床での評価はOp₁〜Op₄が対象で,1,2は杆体系,3,4は錐体系ともいわれる.多局所ERGによると,中心には少なく傍黄斑において密になるとのことである.

律動様小波は,網膜循環障害の影響を受けやすい.網膜血管系の軽度な虚血状態でも頂点潜時の延長・振幅の減弱が生じる.糖尿病網膜症が代表例で,検眼鏡的に網膜症を認めない,いわゆる Scott0期の約半数例に於て,O₁,O₂の少なくともいずれかの頂点潜時の延長がみられる.振幅の減少は ScottⅢ期以上に於て顕著になる.

Opsの減弱はCRVOでもみられる.

) b波のなかの律動様小波の分離:

律動様小波は高周波数(約140Hz)成分であることで,記録には小さい時定数に設定し,上向きの頂点O₁,O₂ ・・・,下向きのN₁,N₂ ・・・ で潜時・振幅・頂点間隔を解析する.糖尿病網膜症に対するOp活用については,早期発見には頂点潜時を,進行状況や重篤度の判定には振幅を,高度の網膜障害の有無の推定には振幅と頂点間隔が指標となる.

-

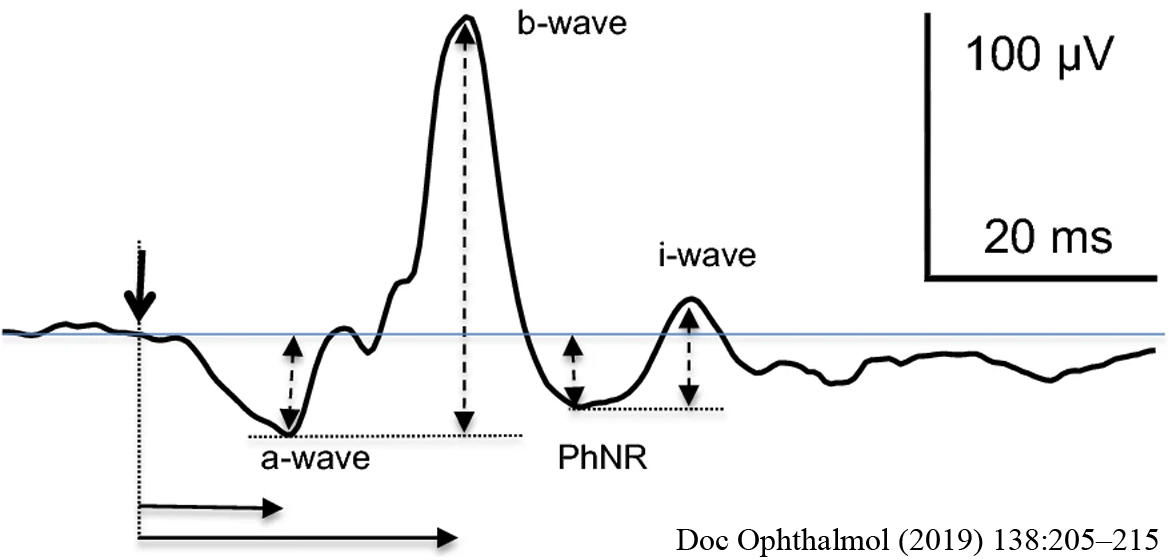

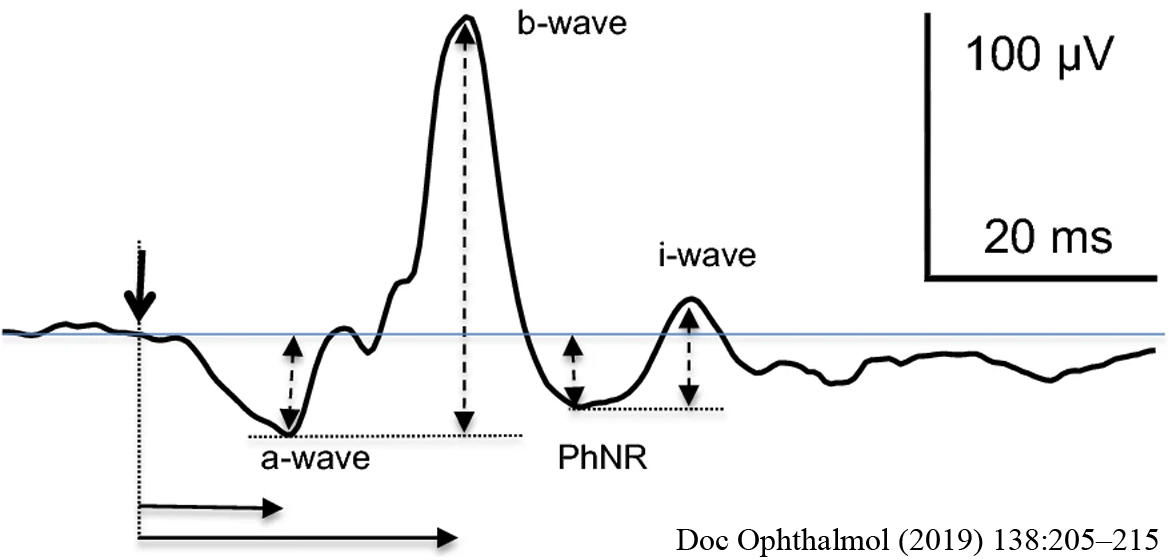

) その他の波形

i波:明所視全視野 ERG 応答において,b波のピークから 20ミリ秒後に発生するの正の電位.主に網膜神経節細胞の活動に由来すると考えられている.

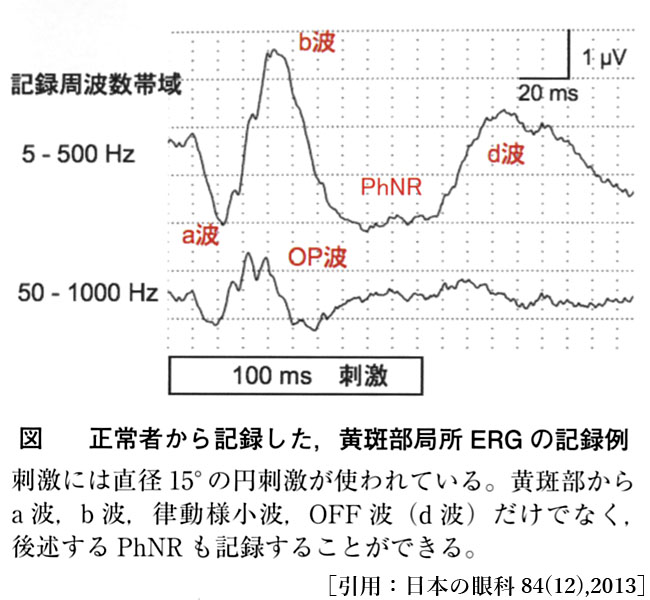

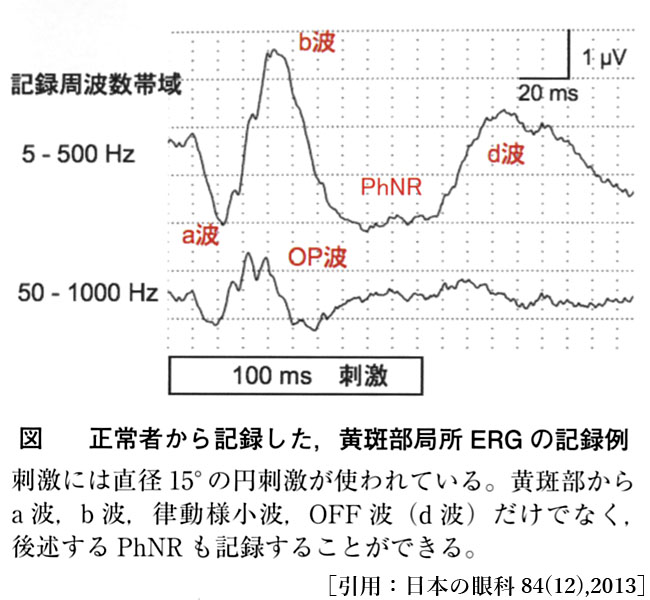

photopic negative response (PhNR):網膜神経節細胞由来の電位変動.b波・d波に続く錐体応答の陰性波(明所視陰性応答).網膜中心動脈閉塞や視神経萎縮,緑内障眼,視神経炎でディップが浅くなる.局所ERGでは,機能障害部位に対応して異常が検出される.早期の緑内障(輪状暗点領域)や常染色体優性視神経萎縮(黄斑線維)での報告がある.

photopic negative response (PhNR):網膜神経節細胞由来の電位変動.b波・d波に続く錐体応答の陰性波(明所視陰性応答).網膜中心動脈閉塞や視神経萎縮,緑内障眼,視神経炎でディップが浅くなる.局所ERGでは,機能障害部位に対応して異常が検出される.早期の緑内障(輪状暗点領域)や常染色体優性視神経萎縮(黄斑線維)での報告がある.

c波:b波に続き緩やか(3〜5秒)に高まる角膜陽性の変動.網膜色素上皮層と感覚網膜(Müller細胞)の双方に由来する.網膜色素上皮の病態を把握する意義はあるが,不分極電極とか直流増幅器とかが必要だったり,ヒトではあまりはっきりしない上に瞬目や眼球運動・瞳孔運動の影響が大きく,やっかいだそうだ.

d波:錐体系によるoff応答.

) 時定数 time constant:

記号は 『τ(タウ』,単位は 『sec(秒』を用いる.時定数・秒=抵抗R・オームと容量C・ファラッドの積.

時定数で遮断周波数を表わすことができる.すなわち,大きい時定数とは遮断周波数が低く,小さい時定数とは遮断周波数が高いことを示している(微分回路).一般に臨床での白色全視野刺激最大応答の評価は 0.3 sec(低い低域遮断周波数)と 0.003 sec(高い低域遮断周波数)に依っている.この解説は視能学89ページにみることができる.そんな訳で『ローカットフィルタの時定数= 3 msec』は『0.003』のほうがいいかも知れない.

) 時定数は回路の応答の速さを表す指標の一つで,これが大きい(長い)と回路の応答が遅く、逆に小さい(短い)と回路の応答が速い.これにより,頂点潜時が影響される.時定数を短くすると律動様小波が強調された波形となり頂点潜時は短縮する.この解説も視能学89ページにみることができる.

) 臨床応用

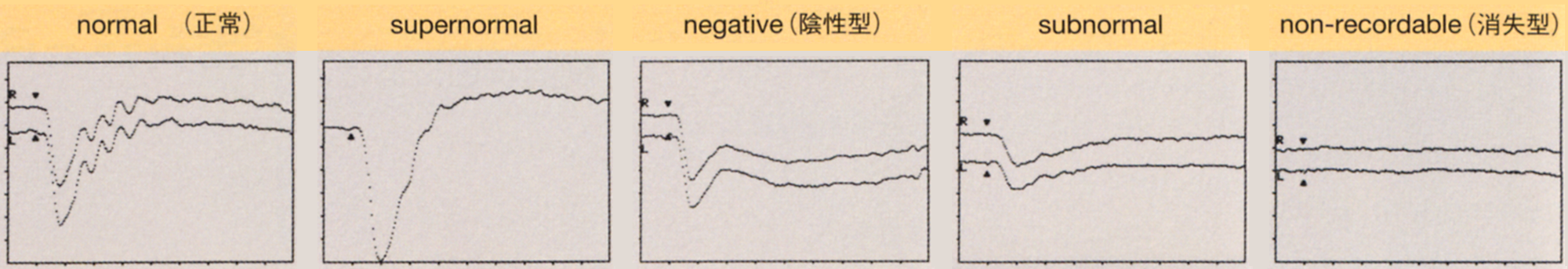

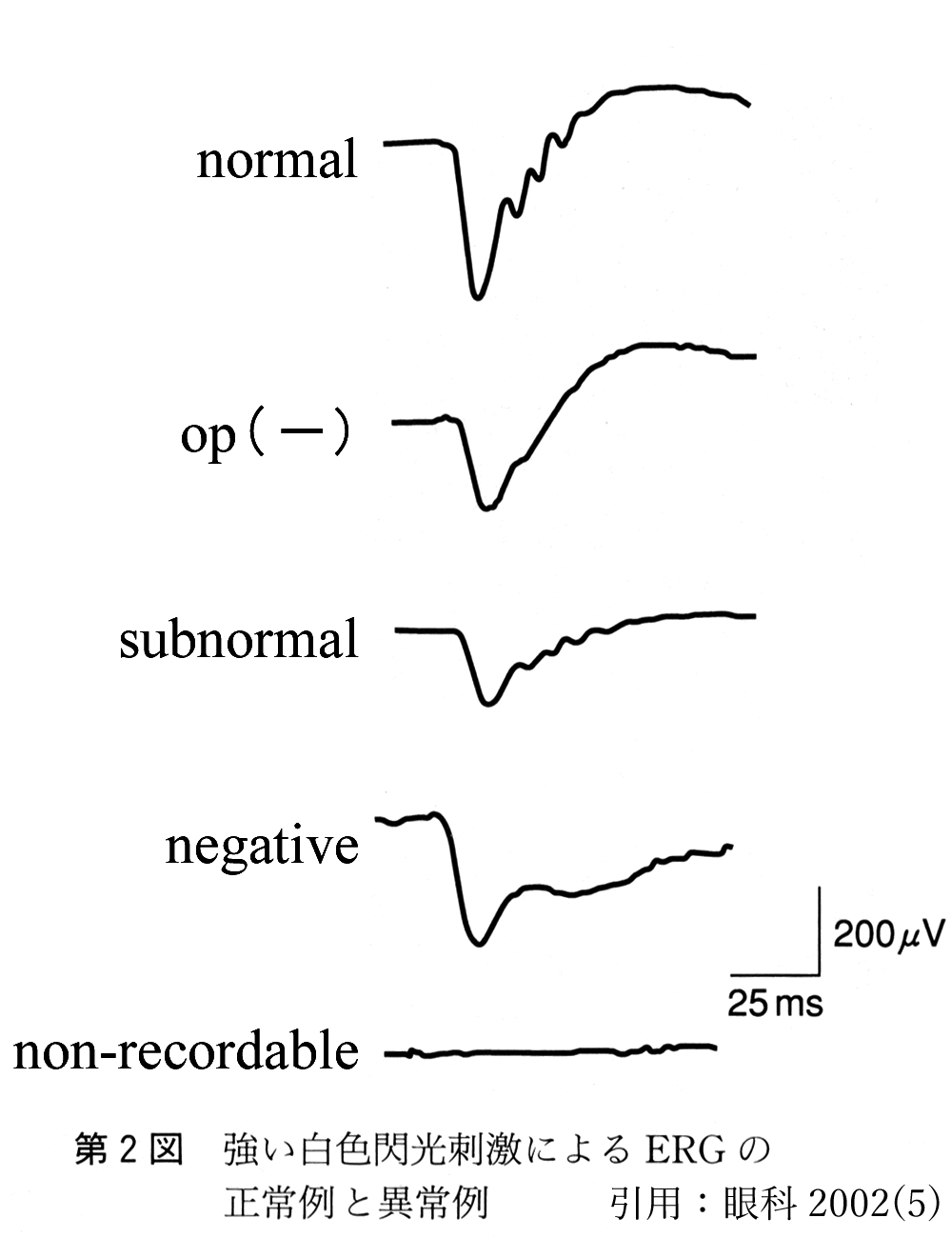

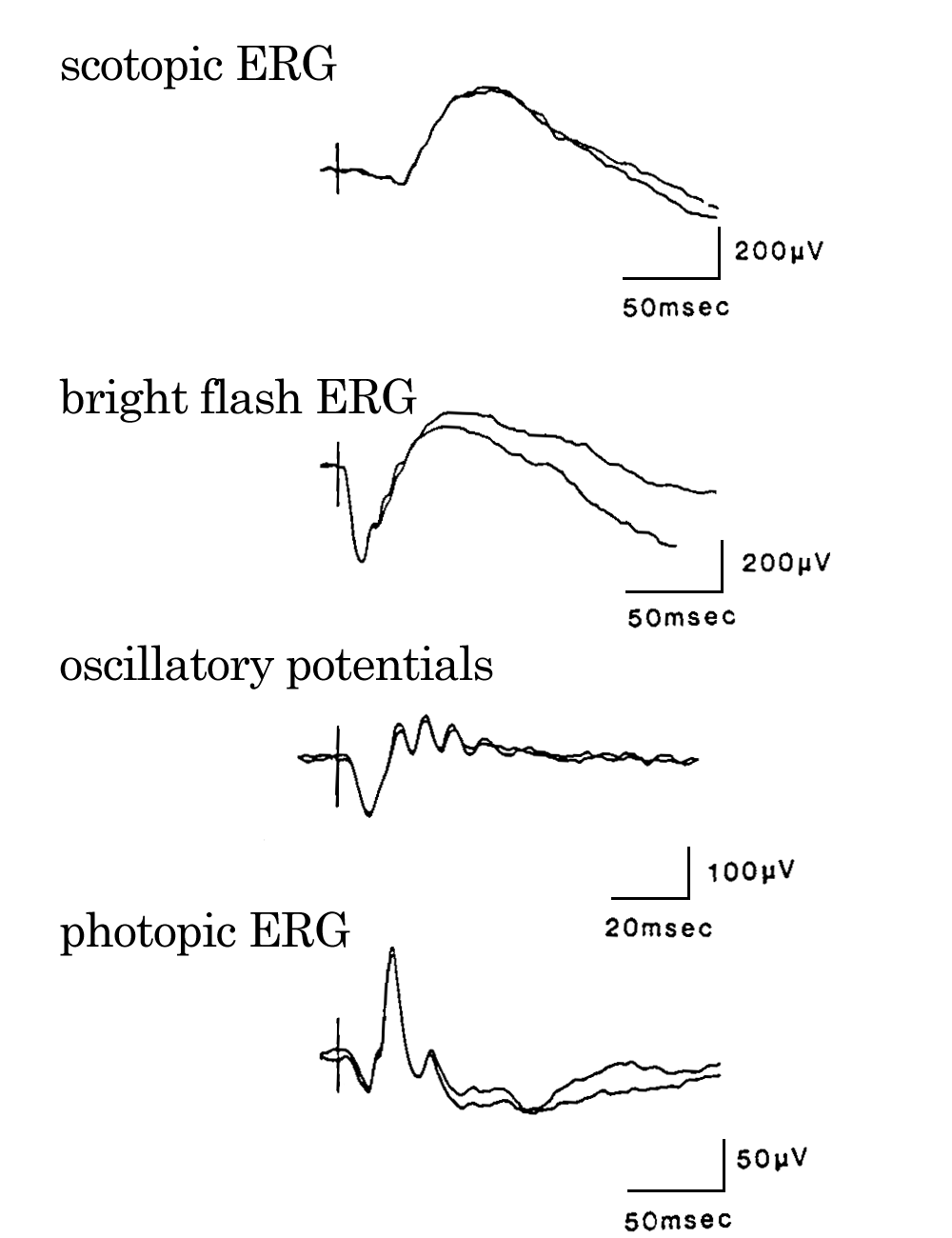

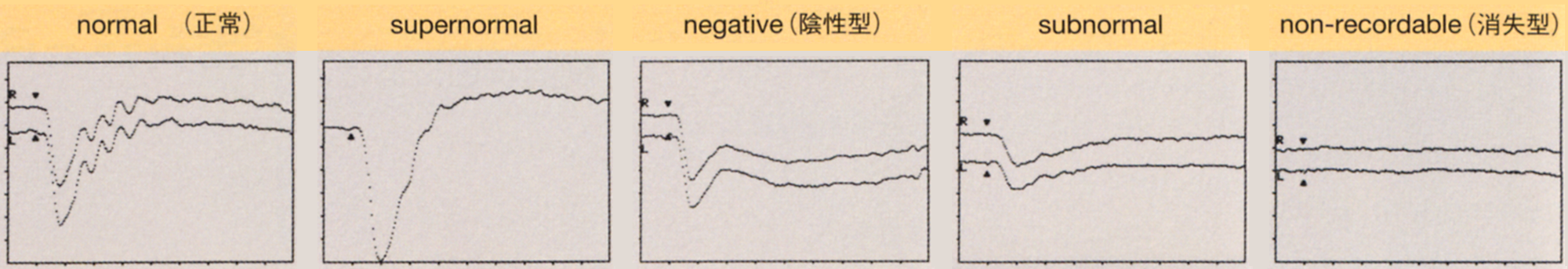

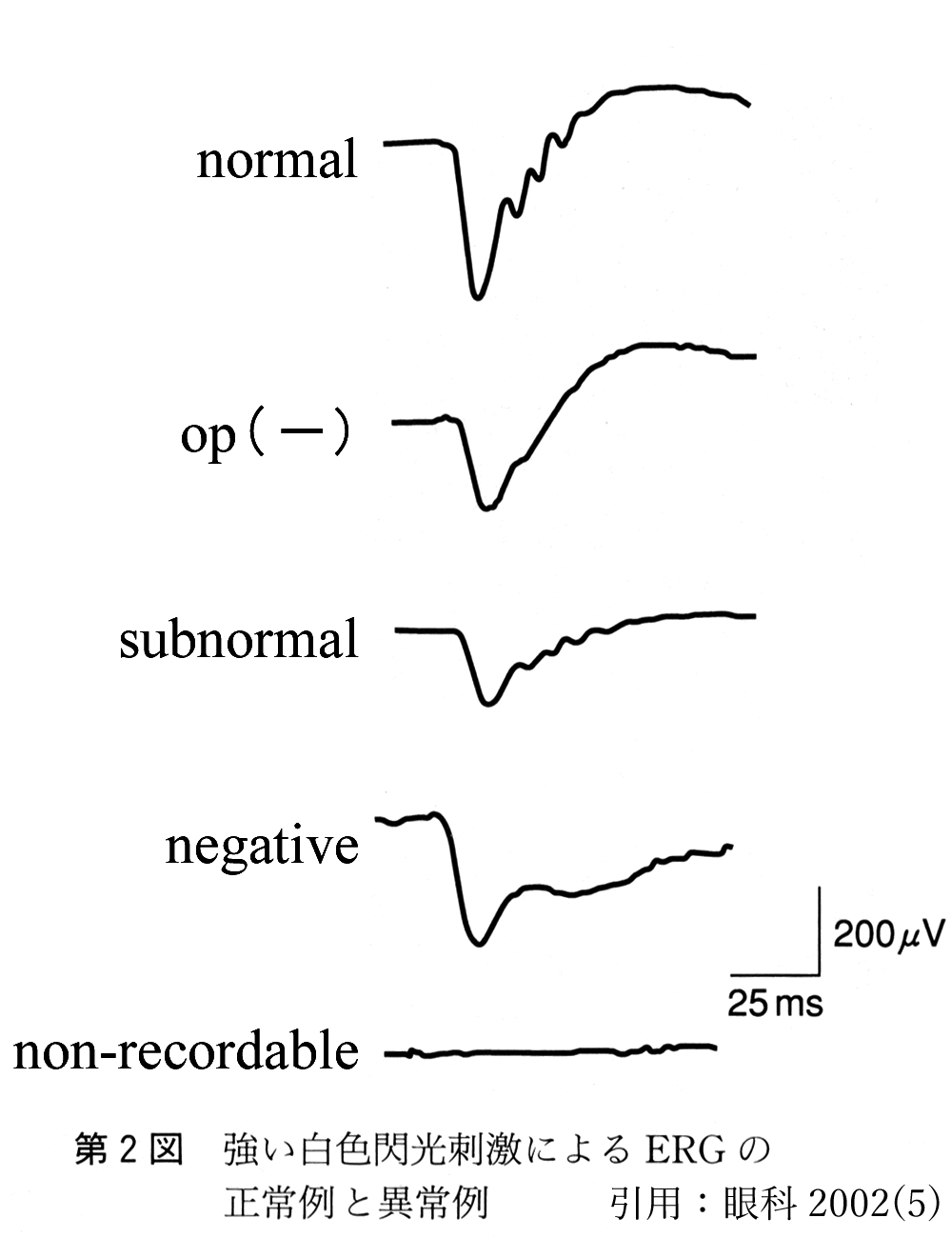

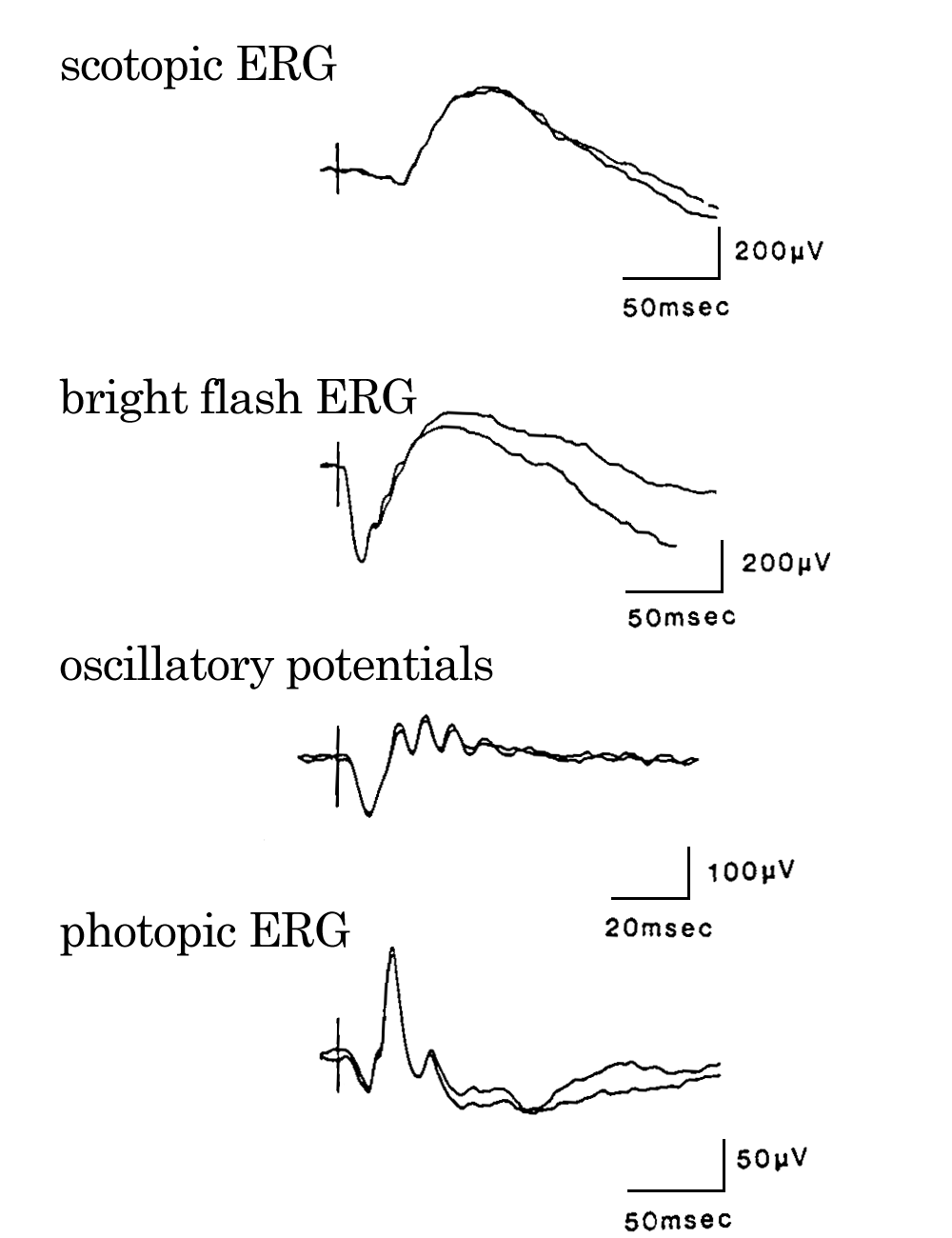

a.白色閃光刺激(単一閃光刺激:bright flash)による正常波形と異常例( 出典:眼科診療クオリファイ 14 網膜機能検査AtoZ 2012

・negative ERG:a波振幅よりb波振幅が小さいか消失しているもの.

・subnormal ERG:全ての波形要素の振幅が正常より減弱しているもの.

・nonⲻrecordable:反応が認められないもの.

b.supernormal response

全ての波形成分が正常より増大しているもの.

非虚血型網膜中心静脈閉塞,一部の糖尿病網膜症,一部のぶどう膜炎など,軽い循環障害や眼内炎で,振幅が増加することがある.

■ 波形の変動要因

- 被検者の状態:順応,瞳孔径

- 刺激条件:光強度,刺激光の色,刺激間隔,刺激光の長さ,背景光(アリ;明順応,ナシ;暗順応

- 記録条件:フィルタ,加算回数,電極の配置,ノイズ除去の手段

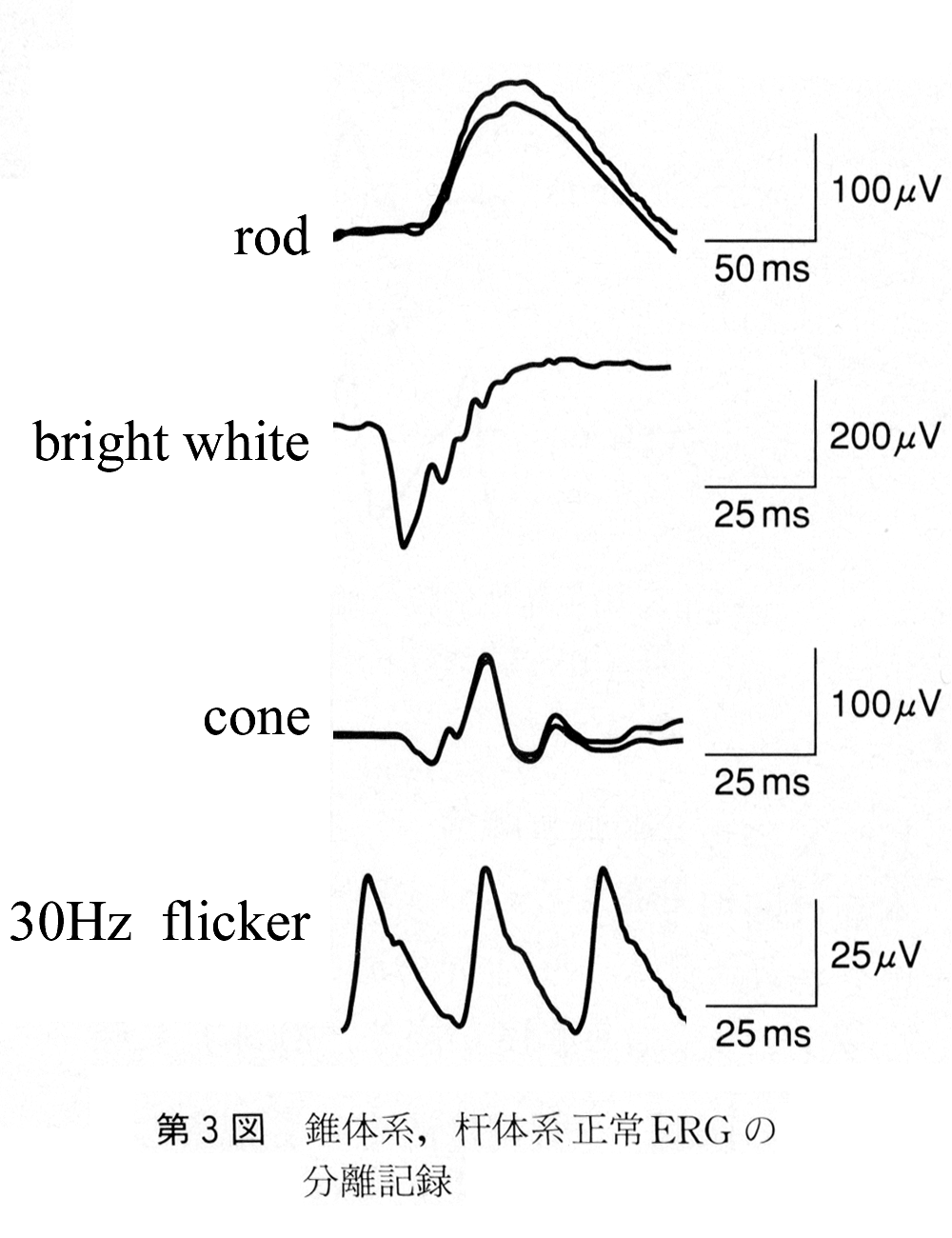

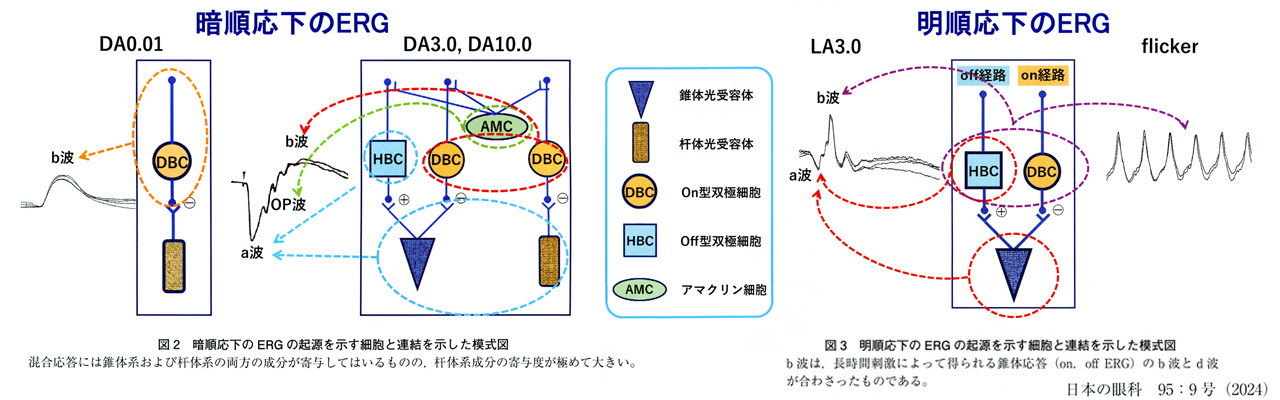

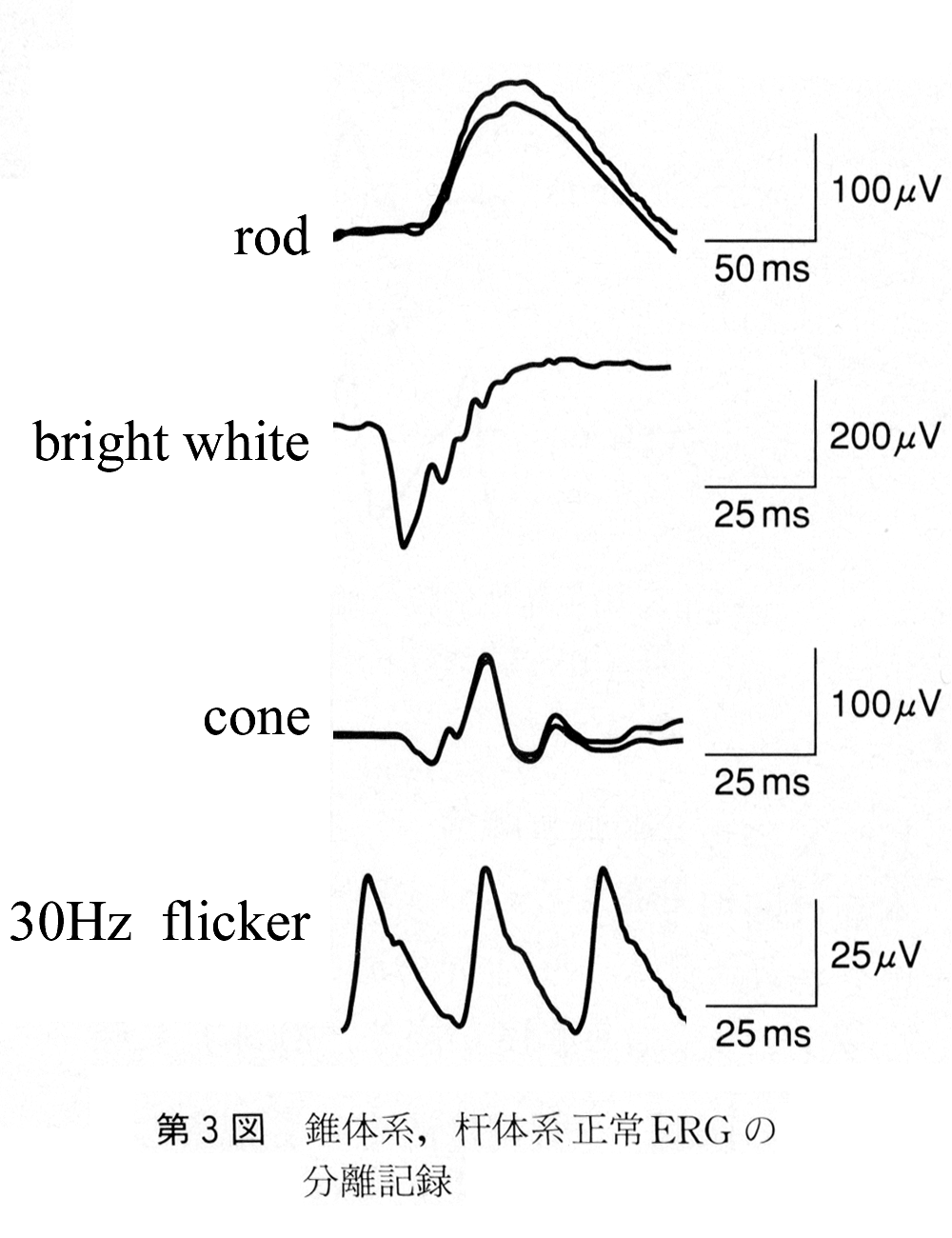

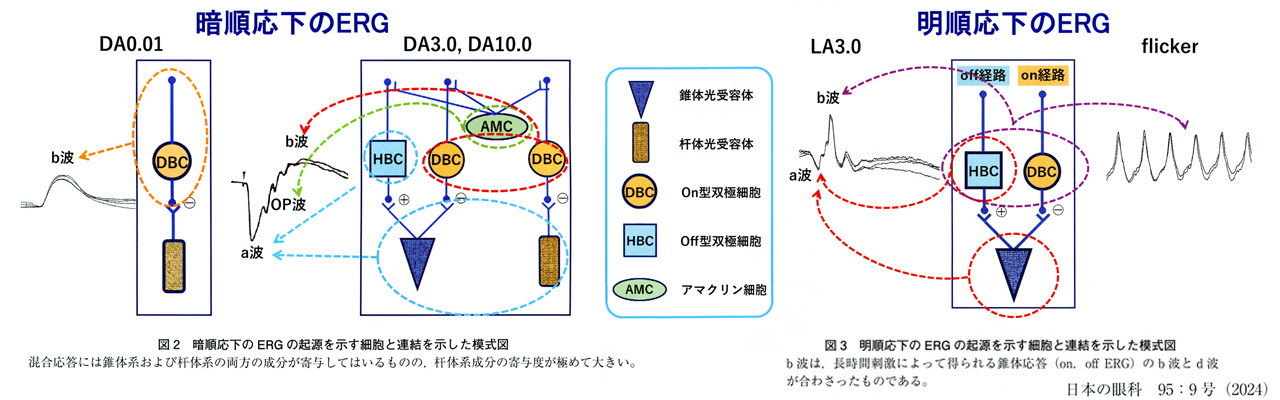

■ 錐体ERGと杆体ERGの分離

| 杆体ERG |

| scotopic b 波 | 微弱光刺激:錐体が反応しない暗い青色刺激で記録する.杆体系活動の指標とする.

flash ERGで代用とすることもある.この場合原理的には杆体+錐体であるが,杆体のほうが20倍の数があることから実質的にほぼ杆体系の反応と考える. |

| 錐体ERG |

| photopic ERG | 十分な光量の背景光により明順応させ,杆体の反応を抑える.

白色または赤色の強い刺激光で,錐体反応のみを惹起する.

錐体応答のb波に続く陰性波は神経節細胞あるいは軸索由来と考えられ,PhNR(photopic negative response)と呼ぶ. |

| flicker ERG | 矩形波または閃光を刺激光とし,追従する反応を記録する. |

| photopic b 波 | 赤色光により,rod-b波とcone-b波に分峰・記録する. |

| off response | 持続光を遮断したときに記録されるoff応答. |

◇ 長時間応答/long flash 錐体応答:

持続時間の長い刺激光を錐体応答に用いるとON応答(b波)とOFF応答(d波)を分離することができる.

錐体系には,光照射(増強)で脱分極するON型双極細胞と光斜断(減弱)で脱分極するOFF型双極細胞の2種類の

経路

があり,それぞれON応答・OFF応答が対応していると考えられている.これは

先天定在夜盲

の鑑別に関連する.

◇ 増幅現象:

暗順応前の記録と暗順応後に直後から経時的に記録したphotopic ERGの振幅変化

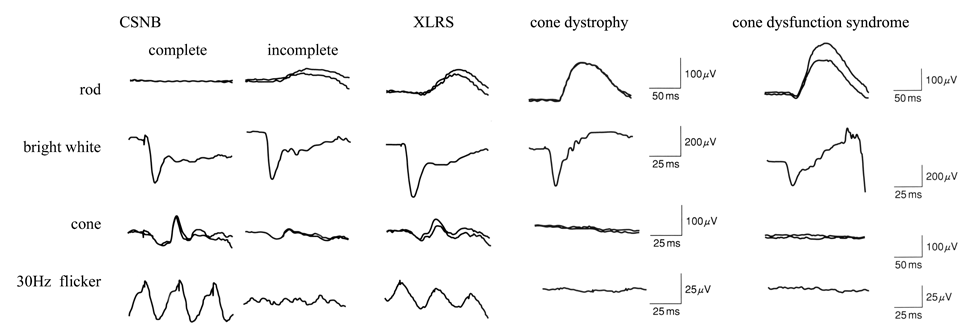

■ 疾患例

異常波形と障害部位の関係として,

㈠視細胞の異常では,消失型(平坦型,減弱型ともいう).全体の波形に影響する.

㈡中層の異常や視細胞から双極細胞への伝達障害では,陰性ⲻb

㈢内層特にamacrine細胞の異常では,Opsの消失,

が代表である.

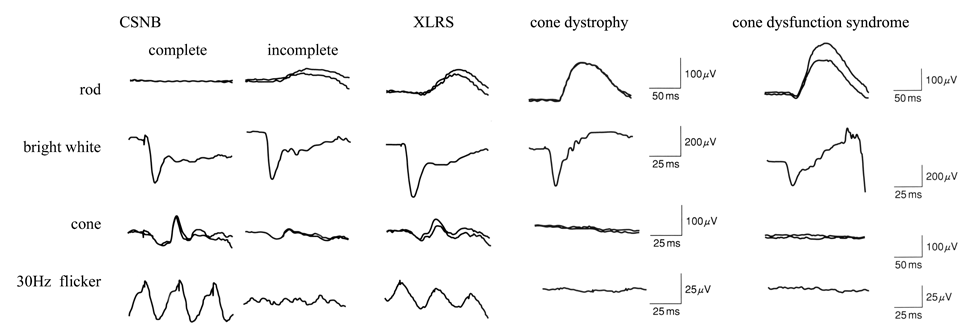

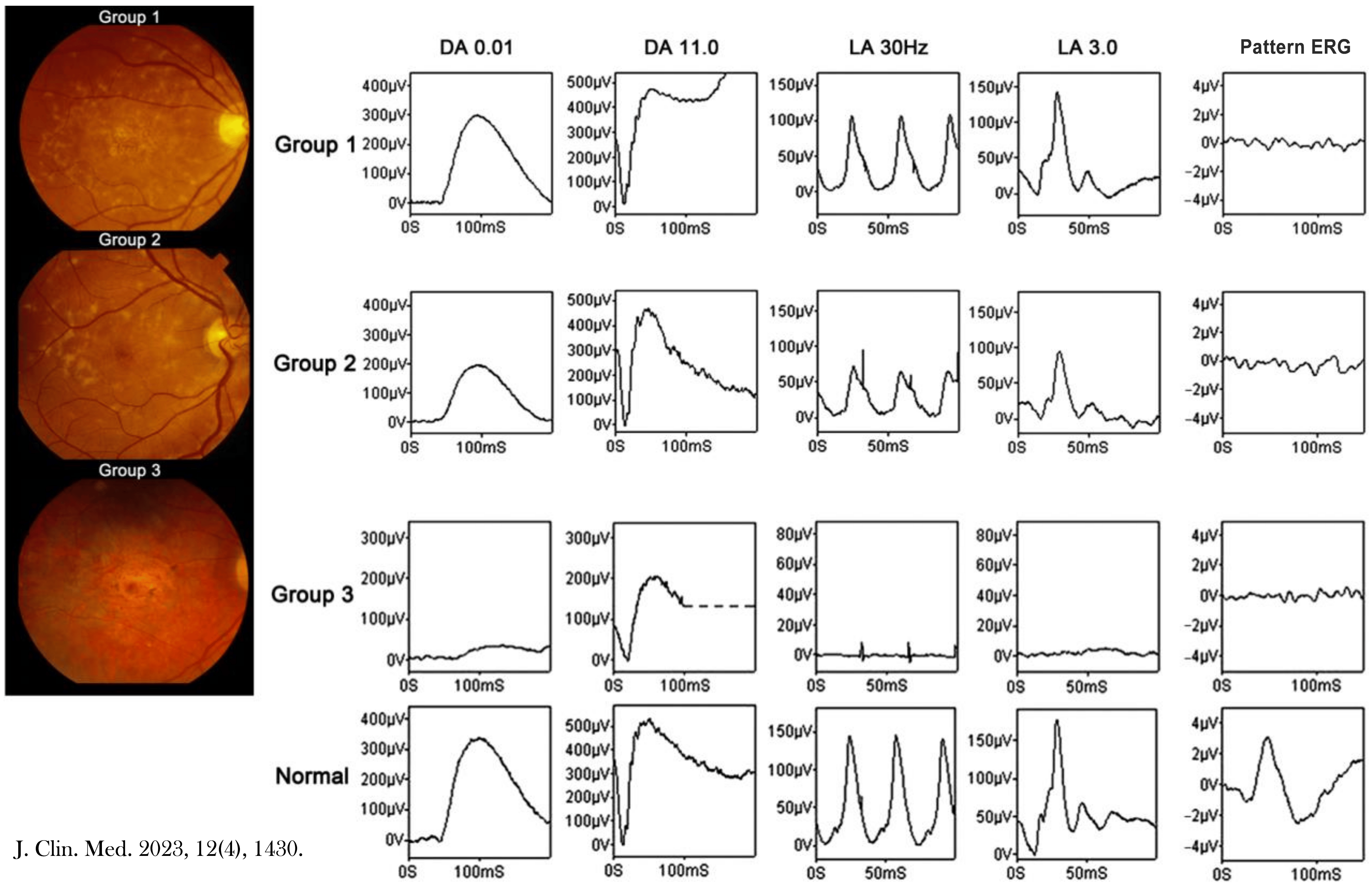

① 網膜色素変性:杆体系成分が優位に障害 ~ 全成分の減弱・消失

② 糖尿病網膜症:Opsの減弱・消失 ~ 陰性ⲻb.photopic ERGでの頂点潜時の延長

③ 網膜中心動脈閉塞:陰性ⲻb,PhNRの減弱

④ 網膜中心静脈閉塞:時に supernormal型.30Hzフリッカ応答潜時の延長はルベオーシス発生のリスク.

⑤ 網膜剝離,ぶどう膜炎:全成分の減弱(網膜の1/3以上の機能不全のとき)

⑥ 先天網膜分離(XLRS):陰性ⲻb,

⑦ 錐体ジストロフィ(cone dystrophy):錐体応答・30Hzフリッカの消失

⑧ 杆体一色覚(cone dysfunction syndrome):杆体応答・フラッシュ最大応答は正常,錐体応答は消失(錐体ジストロフィに類似)

⑨ 先天停在性夜盲(CSNB):錐体応答の残存(S‐cone ERG b波の欠落),杆体応答の消失,陰性ⲻb,ON応答の消失(完全型).杆体応答の減弱,錐体応答の消失,ON・OFF応答の減弱(不完全型)

⑩ 小口病:錐体系の正常反応(CSNBとの鑑別点),陰性ⲻb,Opsの存在.特に杆体由来成分(a波)の減弱・消失が長時間暗順応で回復する.

⑪ 眼底白点症:小口病類似.a波減弱と陰性b.

⑫ ビタミンA欠乏(特発夜盲):a波減弱と陰性b.杆体応答の消失,フラッシュ最大応答の減弱,錐体応答・30Hzフリッカは正常.

⑬ 硝子体切除後のシリコーンオイル注入眼:消失型

⑭ クロロキン網膜症:初期ではOpsの減弱,末期では全波形の消失

⑮ 眼球鉄症:初期ではa波b波の増強,その後減弱~消失

⑯ 自己免疫網膜症:陰性ⲻb,

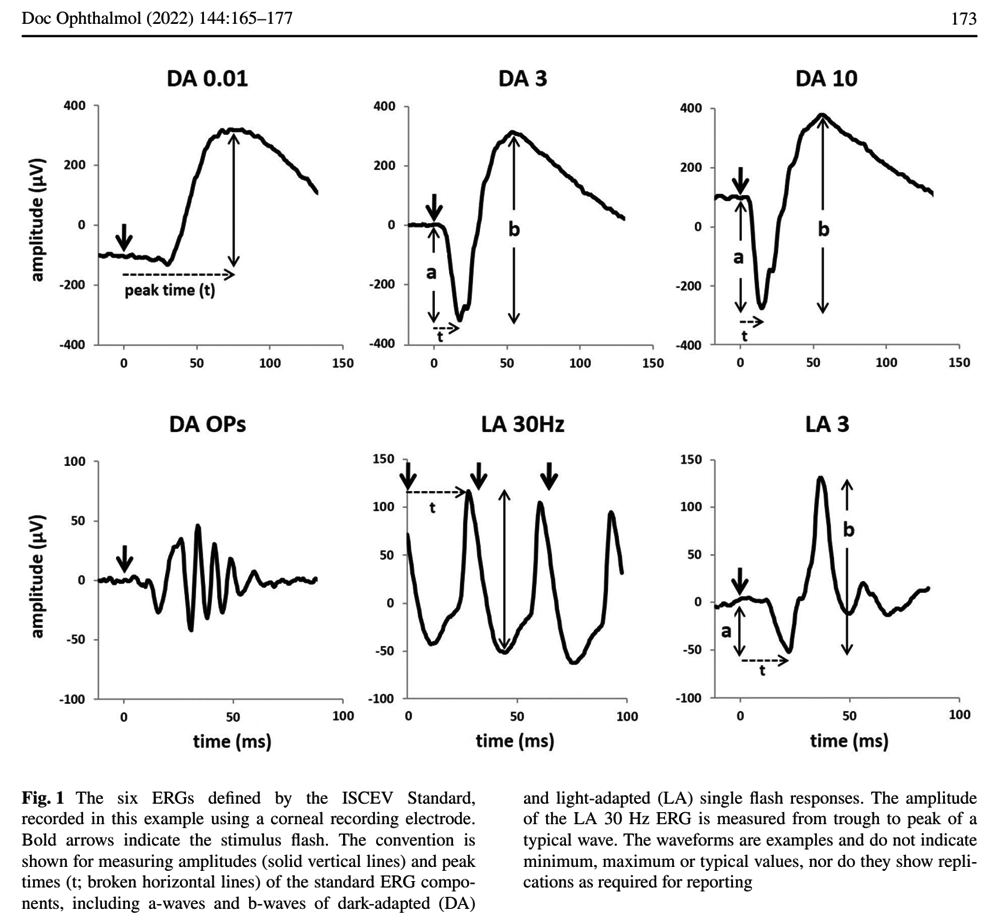

■ 全視野full-field/Ganzfeld網膜電図

名の通り網膜全体を均一に照射し,角膜に置いた電極により電気信号を拾う.

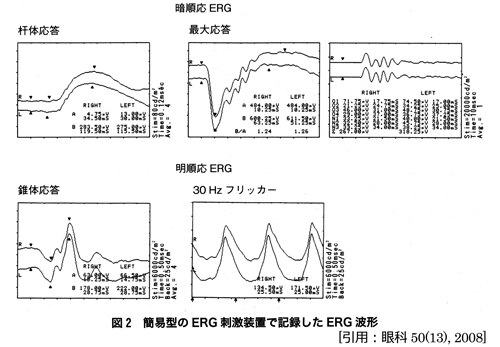

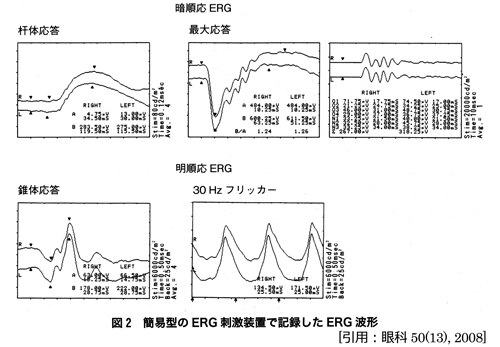

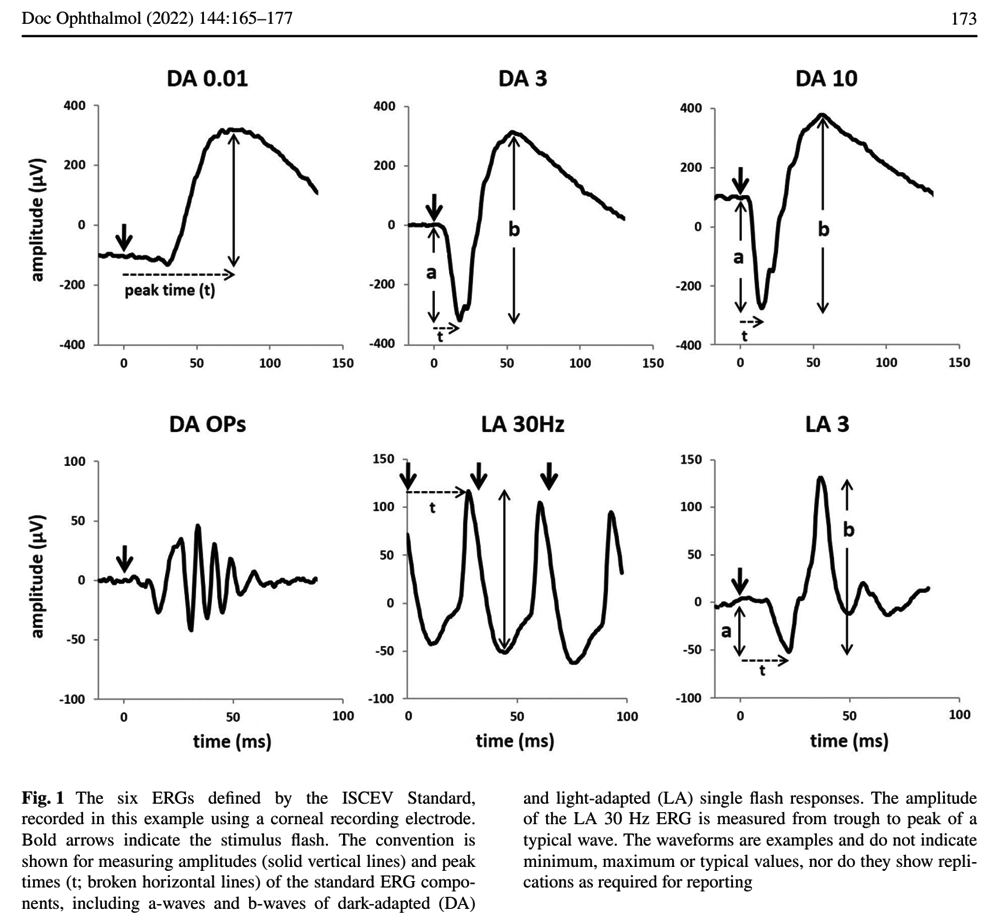

ISCEV(国際臨床視覚電気生理学会;the International Society for Clinical Electrophysiology of Vision)推奨による5つの標準応答プロトコルは,次のようである(検査の流れ順).

➡参考 https://iscev.wildapricot.org

◆ 杆体応答/rod response:scotopic ERG

少なくとも20分以上(~30分)の暗順応下で,standard flash(標準刺激光)よりも暗い

(-25dB)白色,あるいは青色の刺激光で記録する.錐体の反応閾値を超えない明るさである.

杆体系のみ反応として,杆体系(ON型)双極細胞起源の陽性波(b波)がみられる.

※【DA 0.01】:dark⁃adapted 0.01 ERG 刺激強度0.01 cd⦁s/m²

◆ 最大応答/maximal combined response(杆体錐体混合応答):

暗順応下で,standard flashによる錐体と杆体の合成波形.主に杆体由来とされる.

通常の臨床で用いる錐体杆体反応.bright flash ERG

※【DA 3】: dark⁃adapted 3.0 ERG 刺激強度3.0 cd⦁s/m²

※【DA 10】:刺激強度を10 cd⦁s/m²としたもの.【DA 3】に続いて記録.

◆ 律動様小波/oscillatory potentials:

最大応答記録時の,時定数変更もしくはハイパス75⁓100Hzフィルタ(ローパス300Hz)による波形.

※【DA OPs】:dark⁃adapted 3.0 oscillatory potentials 刺激強度3.0 cd⦁s/m²

◆ 錐体応答/single-flash cone response:photopic ERG

10分間以上のの明順応後,17⁓34 cd/m2(5⁓10fL)背景光での標準光単発刺激.

黄斑の寄与は少なく,網膜全体の応答を反映するとされる.

※【LA 3】:light⁃adapted 3.0 ERG 刺激強度3.0 cd⦁s/m²,背景光30 cd/m²

◆ フリッカー応答/30Hz flicker responses:

上記条件での反復刺激光.後続の光刺激に対する立ち直りには杆体のほうがより長時間を要するという特性を利用して,錐体機能優位の電位を得る.

※【LA 30Hz】:light⁃adapted 3.0 flicker ERG 刺激強度3.0 cd⦁s/m²,背景光30 cd/m²,刺激頻度30 Hz

➡cd⦁s/m²;Candela Second per Square Meter

面積1平方メートルあたりの1秒間の発光量1カンデラで表される光度の単位.

回転灯とか車の方向指示灯などの,点滅する光源の明るさに使う・・・らしい.

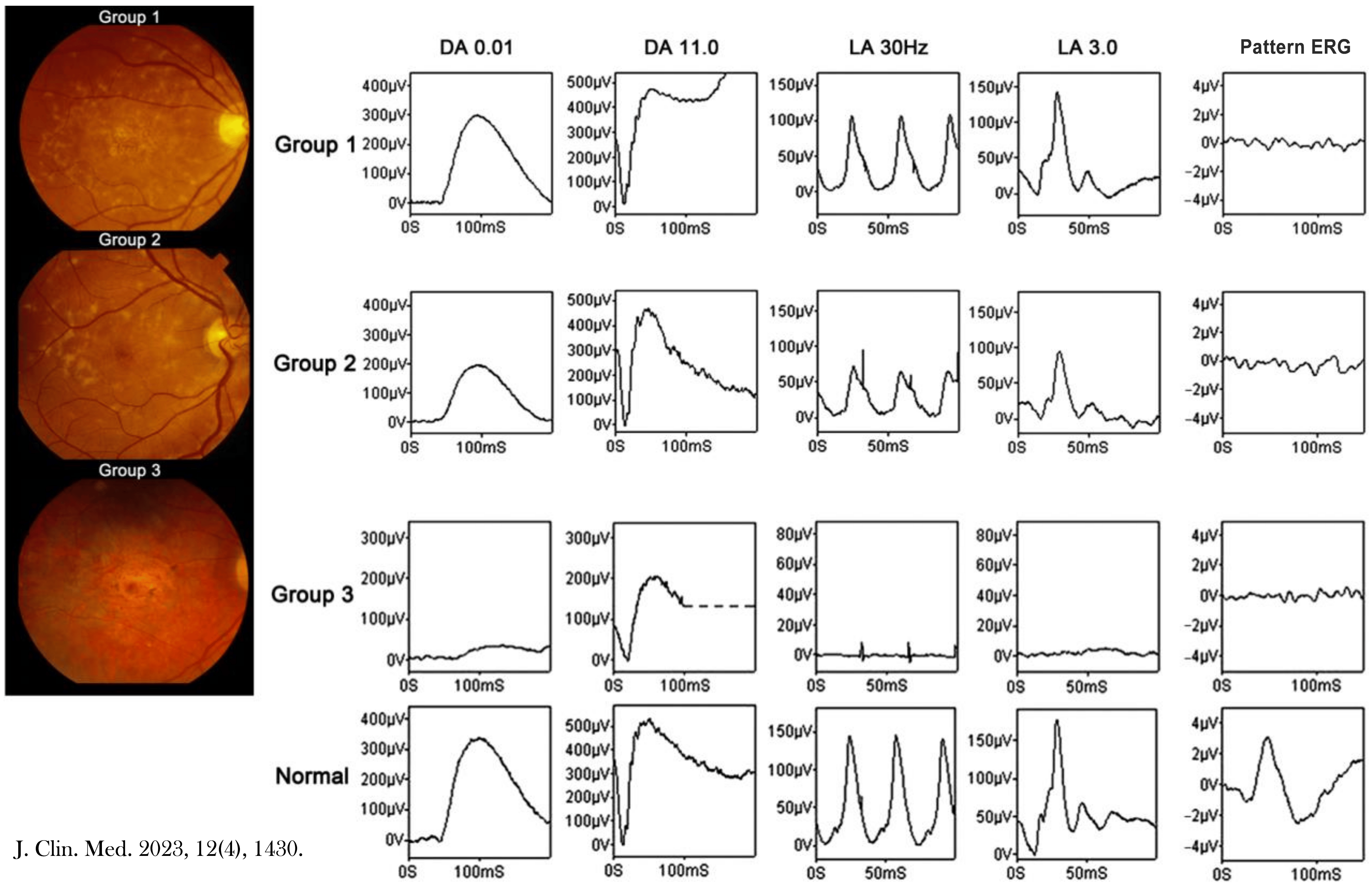

■ 疾患例:Stargardt病サブタイプ

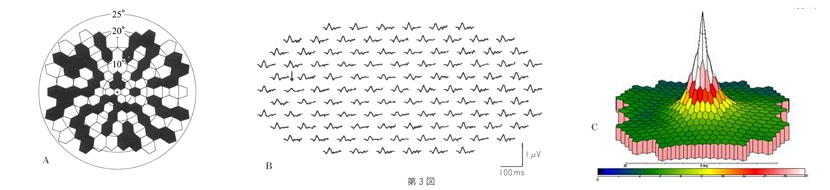

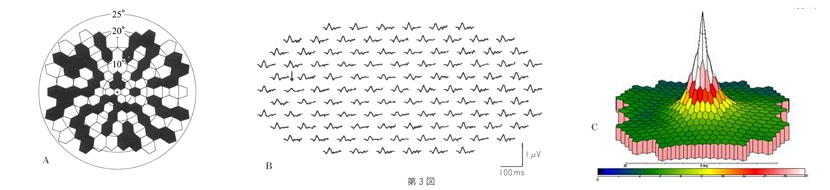

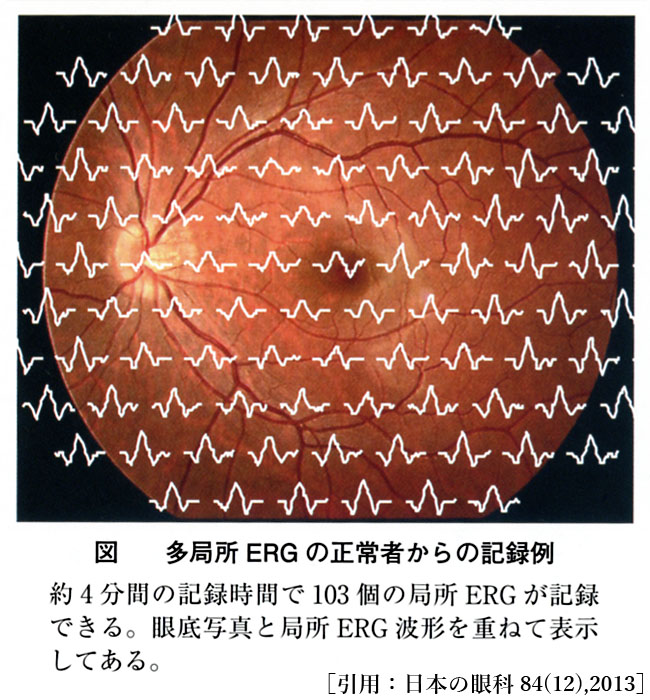

■ 多局所網膜電図 (multifocal electroretiongram,mf-ERG

通常のERGは眼底全体を対象としているが,疾患によっては黄斑のみとか一部の網膜を対象としたマッピングERGが診断の根拠となる.

VERIS™(visual evoked response imaging system)は,六角形の白黒パターンをモニタに映しランダムに反転させた光刺激による電位を演算して各部位のERGを表示する,多局所網膜電図の手法である.

・一次核成分

・二次核成分

・律動様小波

・杆体応答

・ON応答/OFF応答

・PhNR

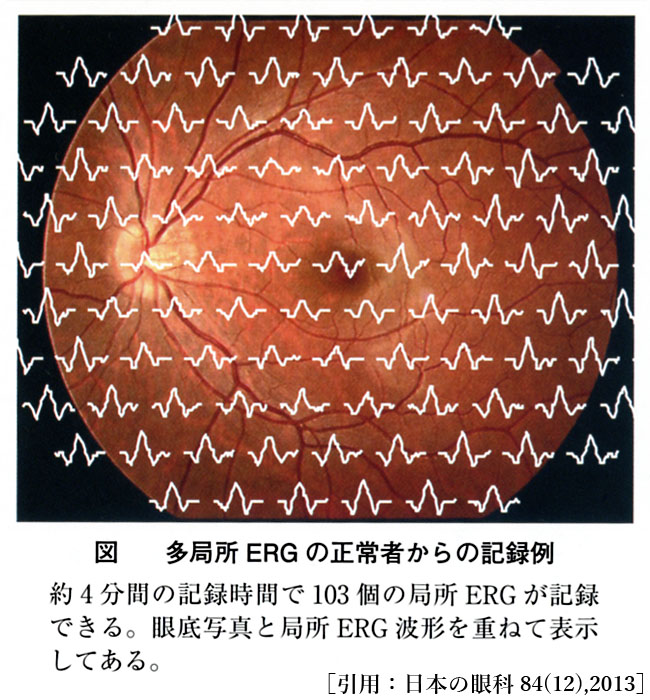

■ 局所ERG

目的部位に刺激光をスポットで照射し,得られた信号を加算平均する.特に黄斑部病変に対し研究が進められている.

■ パターンERG

網膜内層機能を反映(網膜神経節細胞起源)

■ カラーERG

スペクトルERG

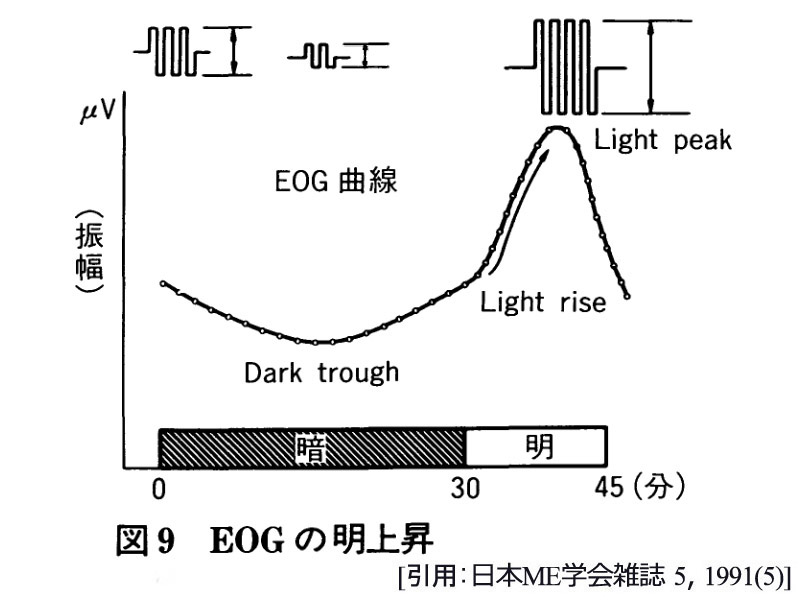

§. 眼球電位図:electrooculogram;EOG

色素上皮層全体で視細胞側を+,脈絡膜側を-とする電荷があり,角膜側を陽性に球後を陰性に帯電させ眼球運動に従って電場が変動する.この電位差の記録が眼球電位図 EOGである.

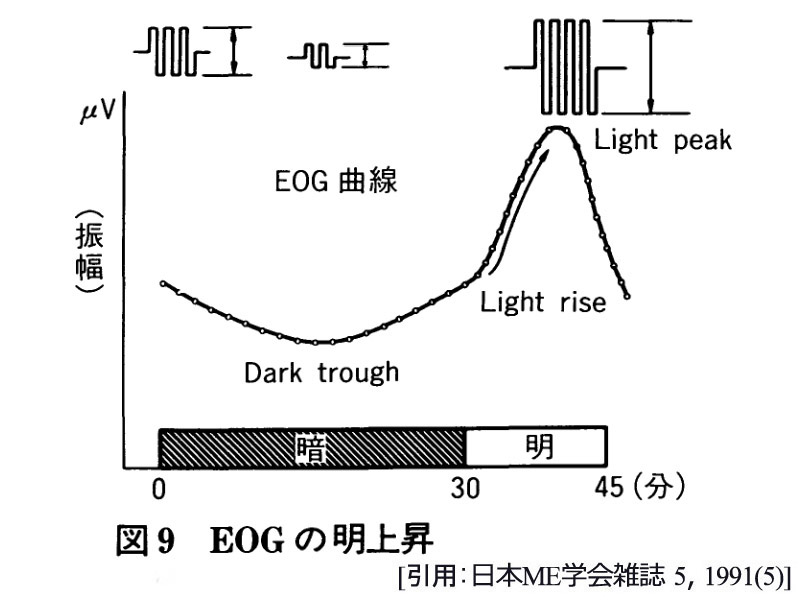

光誘発応答(light rise,L/D比)

光刺激による視細胞の反応に続いて引き起こされる網膜色素上皮の電位変動.

臨床では,前明順応ののち,暗順応→明順応による振幅変動を記録する.

正常眼では,暗順応開始後常存電位は徐々に減少し,約12~14分 に最低(暗極小;dark trough)となり,その後再び徐々に増大し,暗順応初期の値に戻る谷型のパターンを示す.

明順応開始とともに常存電位は上昇し(明上昇;light rise),5~9分後に最大(明極大;light peak)となり,ついで再び減少する山型のパターンを示す.

明極大と暗極小の比がL/D比で,正常では1.8以上,1.4未満は異常である.正常な明上昇の発現には特に,(1)視細胞,(2)網膜色素上皮,(3)両者相互の接合状態が正常であることが必要とされ,網脈絡膜の病態に応じて異常所見となる.

高浸透圧応答・ダイアモックス応答

共に色素上皮基底膜を過分極させ常存電位が減少する.

網膜剝離,糖尿病網膜症,網膜中心動脈閉塞ではL/D比が正常範囲内であっても高浸透圧応答は異常値となる(常在電位減少率が低下する).

後極部に高度の病変があるとダイアモックス応答は減弱する.しかし後極が比較的保存されているような網膜色素変性ではL/D比や高浸透圧応答の異常値に対し正常範囲のダイアモックス応答となる.

眼球運動EOG

§. 視覚誘発電位:visually evoked potentials;VEP

VEPは視覚刺激により頭皮上で誘発される電位で,視神経から視中枢に至るまでの視路の他覚的検査法である.

脳波brain waves/脳電図electroencephalogramの一部で,視覚刺激には大きく 2 法ある.光の点滅によるものがフラッシュVEP,図形によるものがパターンVEPである.

視覚誘発電位は他の脳波成分よりも反応が小さいため(おおよそ数µVのオーダー),刺激のタイミングをそろえて加算平均処理を行うことで加算平均波形を得る.

-

点滅(luminanse)刺激:フラッシュVEP

F-VEPは中間透光体の混濁には影響されず,高度視力障害者,意識障害患者,乳幼児でも可であり,網膜疾患と視路疾患の鑑別ができる.

-

図形(pattern)刺激:パターンVEP

P-VEPは中心窩機能・視力を反映する.よって幼児でもパターンの画面さえみてくれれば,かなりの視機能判定ができる.

P-VEPで全視野刺激を行うと,後頭部正中線を中心にして極性と潜時からそれぞれ N75,P100,N145 と呼ばれる陰性-陽性-陰性の三相性波形が現れる(記録上は,下向きが陽性).N75 および P100

は一次視覚野由来であると考えられている.P100 は最も重要な成分で,臨床応用に際してその潜時や振幅が指標となっている.P100 潜時は加齢とともに延長し,60歳以降それが顕著になる.P100

潜時の正常値(平均±SD)は105.5±6.1ms,正常上限(平均+3SD)は 123.8ms ということで,これを越える時,あるいは潜時の左右差が 10ms 以上あれば異常と判定する.P100

振幅は個人差が大きいことで異常の判定は出来ないが,左右の振幅の比が50%以上あれば異常の可能性がある.

-

多局所(multifocal)視覚誘発電位

-

事象関連電位(event-related potential;ERP)

₪☞ 電気生理・各波形成分の起源

₪☞ 活動電位 ?

神経細胞の活動とは膜電位の変動である.一般には,細胞内の負電位が一時的に逆転し,よーするにインパルスやスパイクと呼ぶ電気信号で情報が伝達される.これが軸索における活動電位である.光量子を検出したシグナルは,視細胞膜の負電位を大きくし,伝達物質のリリースを制限する.同様に双極細胞の軸索に於いてもスパイクを発するという解釈はしない.これらにより,視細胞ないし双極細胞では「静止電位の変動」という表現を用い,神経節細胞が発する軸索上のスパイクを「活動電位」とする.

網膜電位図は,「静止膜電位」の変動を観察・記録するものである.ま,光を受けて視細胞が「活動」する,という表現を否定する意味ではないけどね.

なお,研究室レベルでは視細胞のスパイクが確認されているそうである.

photopic negative response (PhNR):網膜神経節細胞由来の電位変動.b波・d波に続く錐体応答の陰性波(明所視陰性応答).網膜中心動脈閉塞や視神経萎縮,緑内障眼,視神経炎でディップが浅くなる.局所ERGでは,機能障害部位に対応して異常が検出される.早期の緑内障(輪状暗点領域)や常染色体優性視神経萎縮(黄斑線維)での報告がある.

photopic negative response (PhNR):網膜神経節細胞由来の電位変動.b波・d波に続く錐体応答の陰性波(明所視陰性応答).網膜中心動脈閉塞や視神経萎縮,緑内障眼,視神経炎でディップが浅くなる.局所ERGでは,機能障害部位に対応して異常が検出される.早期の緑内障(輪状暗点領域)や常染色体優性視神経萎縮(黄斑線維)での報告がある.