組 織 学

■組織学 histology

われわれの個体 organismは生存の為の各種の機能を持った器官 organで構成される.器官をつくる構造物が組織 tissueであり,生体組織は構造の最小単位である細胞成分(実質細胞)と細胞間質(細胞外マトリクス)から成る.

細胞は細胞膜と内容構造から成る.細胞間質は線維と基質から成る.

組織の種類には,①上皮組織,②支持組織,③筋組織,④神経組織,がある.

A.細胞 cell

生体の最小基本単位が細胞である.

細胞は核と細胞質で構成され,形質膜(細胞膜)によって外界と接する.遺伝子を含む部分が細胞核で,それを取りかこむ細胞質にはミトコンドリア・小胞体・リボソームなどの細胞内小器官が細胞質基質に浮かんでいる.

機能は遺伝子情報で制御されるタンパク質に依り,基本的活動エネルギーはミトコンドリアで産生される ATP に依る.

⏺ 真核生物の細胞:DNAの大部分を核内に格納する細胞

- 細胞膜 cell membrane,plasma membrane

細胞質の最も外側にあるリン脂質・複合脂質の膜.外界の情報(光情報→視物質も視細胞膜の一部を構成)を感知し細胞膜内に伝え,物質輸送により細胞の恒常性(ホメオスタシス homeostasis,機能の維持)を保つ.

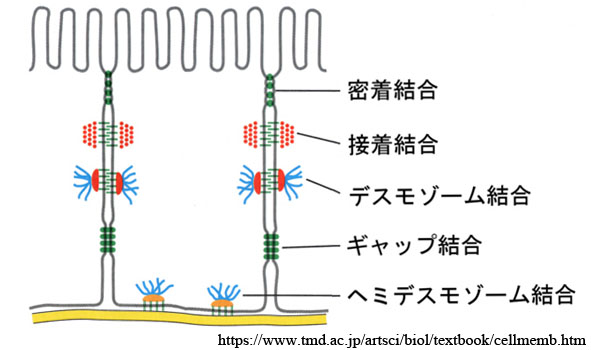

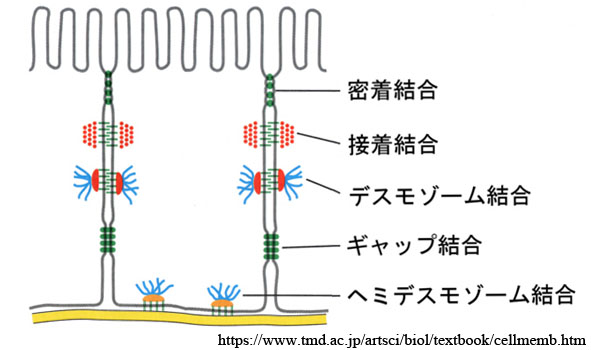

- 細胞間連結装置:

①密着結合 tight junction:細胞の極性を決める.頂上領域を他の部位と区別・隔絶し細胞同士の間隙をシールする.

血液組織関門の本体(眼では当然「血液⎼眼関門」).閉鎖帯 zonula occludens

②固定結合 anchor junction:細胞骨格同士や細胞外基質(基底膜)への接合で,機能的な連絡通路.

接着結合(接着帯 zonula adherens)やデスモゾーム(desmosome/接着斑 macula adherens)などがある.

基底板へはヘミデスモゾーム(hemidesmosome 半接着斑)で固定.

③ギャップ結合 gap junction:心筋細胞やニューロンの,隣接細胞間にごくごく狭い間隙をもつ結合装置.

小さい水溶性分子やイオンを通すほか,電気的に協調する.網膜ニューロンでは光の強度に応じて信号伝達(ギャップ結合部の透過性)が変わり,杆体機能⇔錐体機能の切り替えをしている.

- 接着分子:カドヘリン分子など

- レセプター蛋白:視色素,インテグリン,など

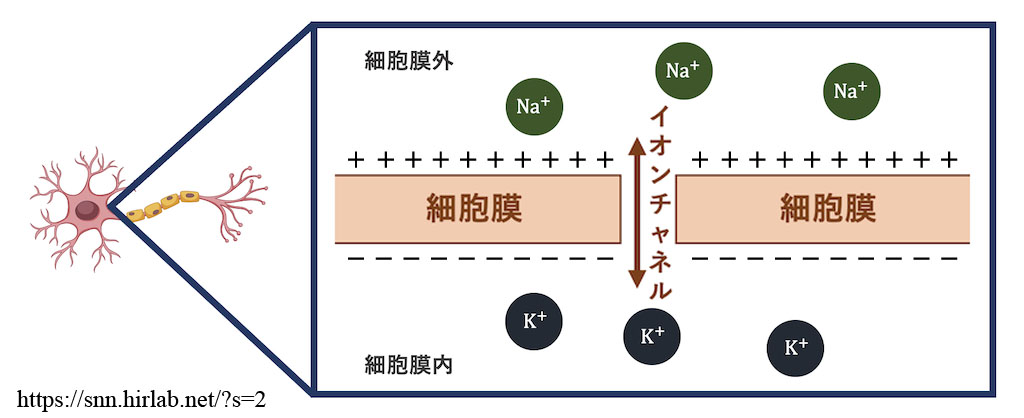

- 半透膜:浸透圧物質として,細胞内の主な溶質はKで細胞外ではNaである.

- 細胞質 cytoplasm

細胞内部を埋める,さまざまな大きさの構造分子(organelle)と細胞質基質(cytosol).核以外の部分.

【 👇 体 液 】

細胞内液は,エネルギー産生やタンパク合成などの代謝機能に関係し,核内と基質に含まれる体液である.内外を区画するのが細胞膜である.

- 細胞小器官 organelle

【

ここで 】

ここで 】

- 細胞膜:cell mambrane.細胞と外界との境界.

- 核:nucleous.染色質(chromatin:遺伝子の貯蔵庫),核小体 nucleolus,

- ミトコンドリア:mitochondria.ATP合成,エネルギーの供給,アポトーシスの制御などを行う.エネルギー代謝により排出した活性酸素が寿命を決めるという.独自のDNA・RNAを持つ.

母系遺伝 の元.

- 小胞体 endoplasmic reticulum:細胞の内部に広がる複雑な細小管の構造物で,タンパクの合成や輸送,などを担う.

- リボソーム:ribosome.小胞体に付き,mRNAのコドン情報を元にタンパク質を合成する.リボゾーム,ライボソーム.

リソソーム:lysosome.多くの分解酵素を含み,消化作用(食作用)を行う.ライソゾーム,ライソソーム.

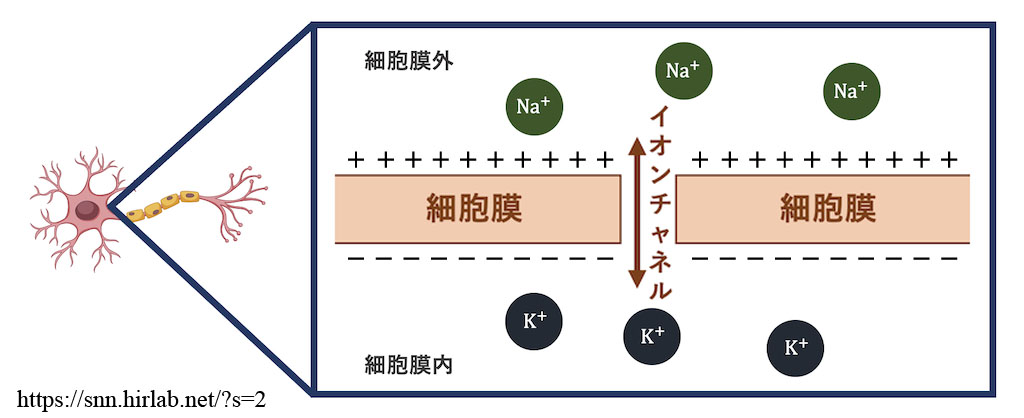

- 細胞膜電位 と Na-K ポンプ

細胞の環境は Na-Kポンプとよばれる能動輸送系により,外に

Na+,内に K+のイオン勾配が維持されている.すなわち,Na+濃度は 内<外,K+濃度は 内>外,となっている.

外液の

Na+・

Ca2+・

Cl-,

内液の

K+,

の濃度勾配である.

静止時には細胞膜のカリウムチャネルの K+透過性により K+が外に流出しようとすることで,細胞の内側は-(マイナス)に外側は+(プラス)となっている.分極している,という.外部に対する細胞内のマイナス(負)が膜電位である(負の分極が生じている,という).静止膜電位は,(細胞外をゼロ電位として)通常-70mV~-60mVに保たれている.

神経細胞の活動とは電位変動である.よーするに分極状態を変化させ,インパルスという電気信号で情報が伝達される.

●脱分極(depolarization):膜電位が上がること.影響するイオンは一般に Na+,Ca2+.

●過分極(hyperpolarization):膜電位が下がること.影響するイオンは一般に K+,

Cl-.

●活動電位(action potentials):脱分極の一連の反応によりプラス方向に電位が変化することで,脱分極による細胞の興奮がある一定の大きさ(閾値)を越えると,インパルス(スパイク電位)と呼ぶ活動電位が発生する.

細胞内電位が閾値を越えるとまず電位依存性Naチャネルが開き,Naイオンが流れこんで内向き電流が発生しその結果細胞が大きく脱分極する.膜を流れる電流によって零電位を越えて+側に振れる(オーバーシュート)のが,約+50mVの活動電位である.Naチャネルはまもなく不活性化し,それと同時に Kチャネルが開く.Kイオンの濃度は細胞内の方が高いため,Kイオンが細胞外に流出すると外向き電流が生じる.つまりこの外向き電流はNaの内向き電流を打ち消して膜電位を平衡電位に引き戻す.

ただし,網膜の神経については緩電位によって信号の伝達処理が行われている.活動電位が発生するのは神経節細胞である.

【  網膜では 】

網膜では 】

●緩電位(graded potentials):インパルス(スパイク電位)によらない伝達.細胞膜の電位変化のこと.

- 細胞分裂 cell division

一つの細胞(親細胞)が核分裂と細胞質分裂により二つの細胞(娘細胞)に分かれる現象.真核生物に最も普遍的にみられるのが有糸分裂で,体細胞分裂(mitosis)と減数分裂(meiosis)とがある.体細胞分裂はそれぞれの娘細胞に完全な1セットの染色体が親細胞から受け継がれ,染色体数は変化しない.生殖細胞では対のうち片方が精子・卵子となる.減数分裂である.

細胞周期は,間期→有糸分裂期(M期)→間期のサイクルである.細胞分裂の中期になって明瞭になる構造が染色体である.

☞

染色体:細胞核の中に存在し,細胞分裂の時に棒状に観察される.塩基性色素(ヘマトキシリンなど)によく染色され,DNAとヒストンの結合した核タンパク質を主体とする染色糸が密に巻いたらせん構造である.ヒトの染色体数は2本1組の23対,すなわち46本である.『46,XY』や『46,XX』のように表記する.

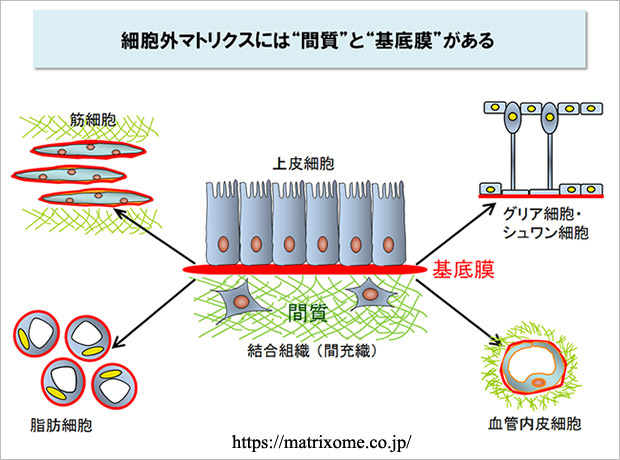

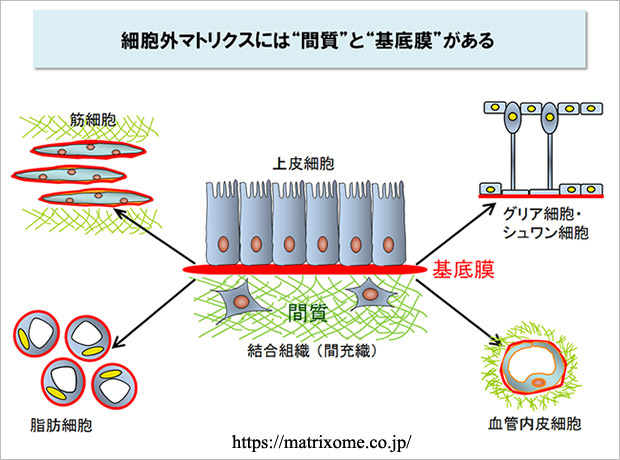

B.細胞間質 intercellular matrix

(細胞外マトリクス extracellular matrix

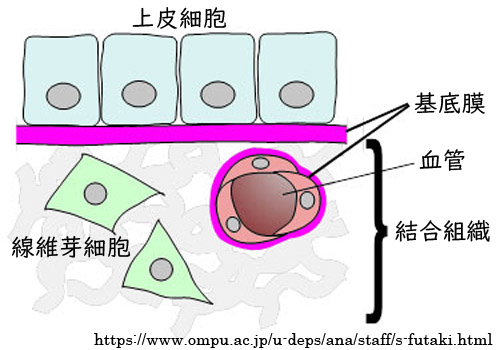

細胞と細胞のあいだ(細胞間質と基底膜)は,支持組織の線維と基質(マトリクス)が詰まっている.細胞の活動すなわち,細胞の支持・細胞増殖の調節・組織再生の土台・細胞極性の決定・物質の交換,制御因子の貯蔵と提示,その他の環境成分として重要である.

線維成分や基質の代謝は,線維芽細胞,平滑筋細胞,脂肪細胞などの間葉系由来の間質細胞が司る.また少数ながら,免疫担当ではマクロファージ,好中球,マスト細胞,好酸球,リンパ球といった遊走細胞が存在する.

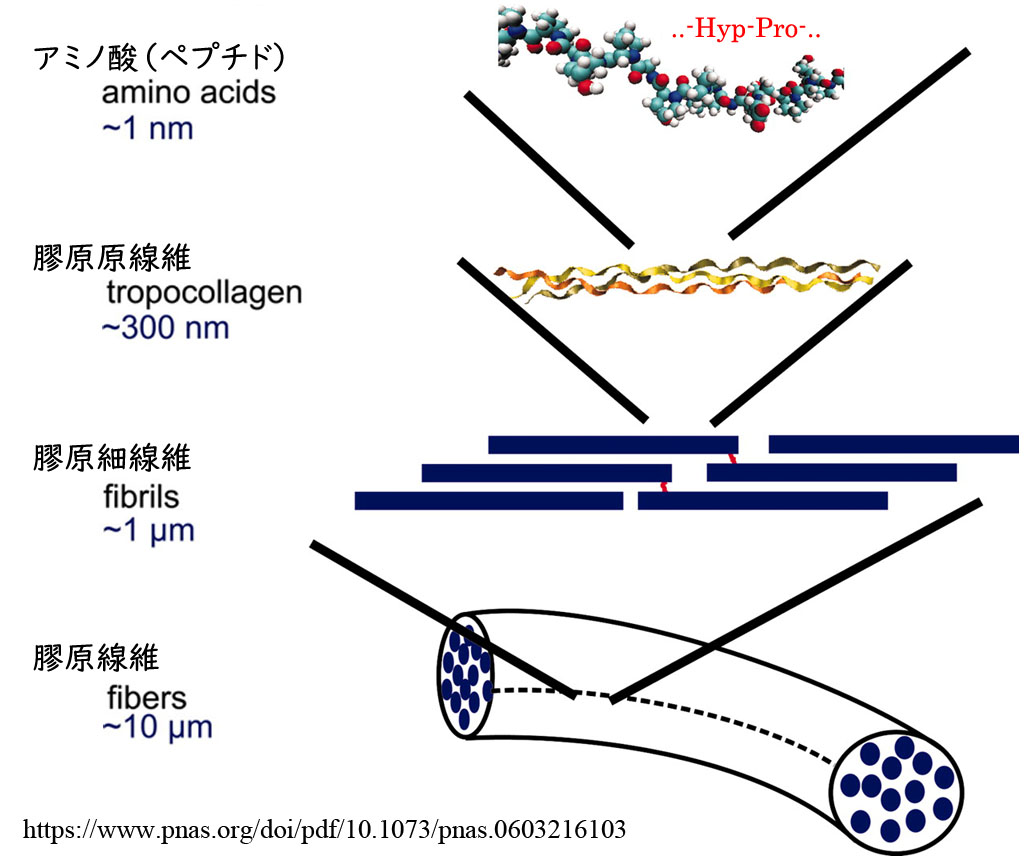

(1)線維成分(構造タンパク質)

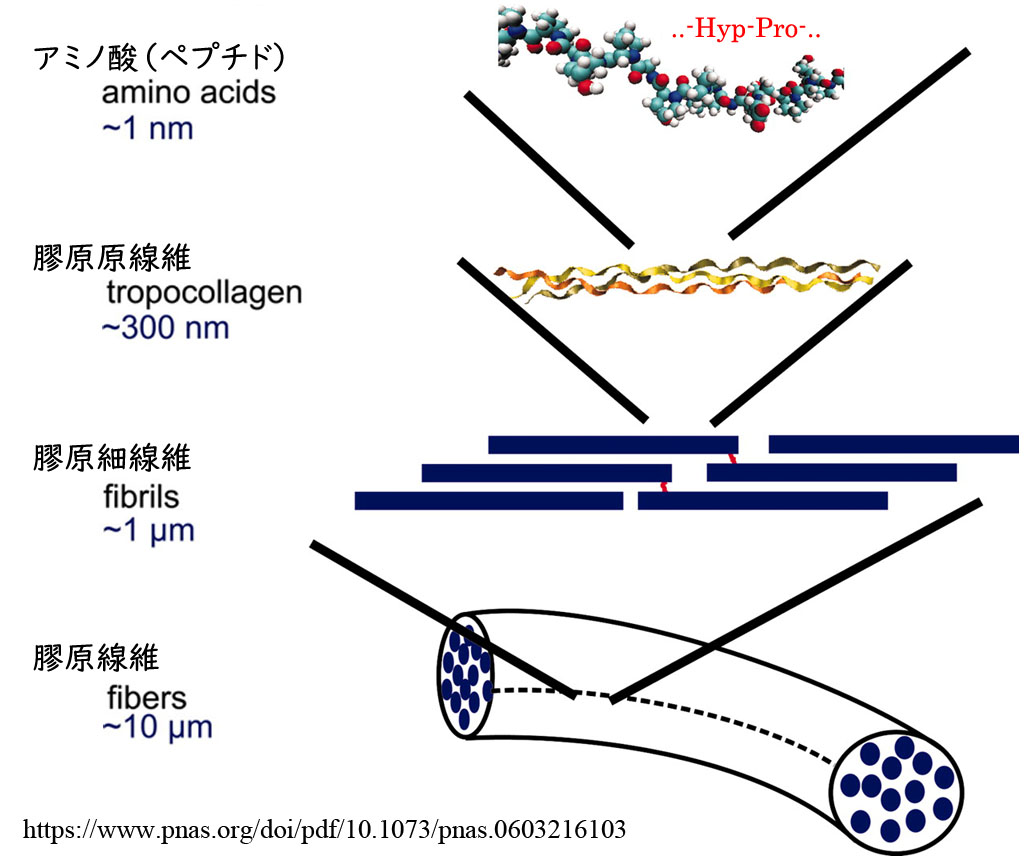

①膠原線維(collagen fiber)=コラーゲンの集合.結合組織の中で最も重要な基質.弾力はわずかで強靱,組織に硬さを与えている.主に真皮・結合組織・靭帯・軟骨に存在.

②弾性線維(elastic fiber)=エラスチンとそれを取り囲む微細線維の複合体.伸縮性・柔軟性・弾力性を持つ.主に動脈壁・肺・皮下真皮に存在.

③細網線維(reticular fiber)=III型コラーゲン(レチキュリン).格子状・網目状をなす.骨髄・肝臓・リンパ節,基底膜の一部に存在.

④基底板(basal lamina)=IV型/VII型コラーゲン・ラミニン・フィブロネクチン・プロテオグリカンなどを含む.

☞ コラーゲン(collagen):線維芽細胞により作られる.3本らせんのプロコラーゲン→トロポコラーゲン→集合して膠原線維となる.単細胞から多細胞への進化は細胞接着材としてのコラーゲン合成能を獲得したため,とのことである.

I型コラーゲン;骨・皮膚真皮組織.

II型;軟骨・硝子体.

III型;細網線維.大動脈・血管・胎児の皮膚.

IV型;非線維性コラーゲン.基底膜・ぶどう膜.

VI型;マイクロフィブリルの成分.臓器の結合組織.

☞ エラスチン(elastin):線維芽細胞により作られる.動脈の中膜では平滑筋細胞に依る.最小単位(単量体)のトロポエラスチンが架橋構造となり,微細線維に付き弾性線維となる.

☞ 弾性系線維(elastic system fibers):弾性線維は多量のエラスチンと少量の微細線維,エラウニンelaunin線維はエラスチンと多量の微細線維,オキシタランoxytalan線維はエラスチンを含まずに微細線維のみ,の3種類で,これらを包含して弾性系線維と称する.これらには,潜在型TNFβ結合タンパクLTBP,微細線維結合性糖タンパクMAGP,エミリンEMILIN,フィブュリンFIBULIN,等が関与する.

*オキシタランとは「酸抵抗性」のような意味らしい.足らん,じゃないな.

☞ 微細線維(microfibrils):径20nm以下の細胞外線維の総称.

*その1:フィブリリン fibrillinで構成される微小線維.フィブリリン-1はシステインを含有する.マイクロフィブリルに結合したトロポエラスチンtropoelastinに対しリシルオキシターゼ酵素が作用し,架橋反応が進行して弾性線維が形成される.

*その2:トロポコラーゲン tropocollagenが原線維になる中間構造.

(2)基質成分(ground substance)

プロテオグリカンが組織間を埋め,保水をしている.基底膜の構成にも関与する.

①プロテオグリカン(proteoglycan):95%のグリコサミノグリカンと5%のタンパク(コアタンパク質)との結合体.細胞表面と細胞外マトリクスの主要成分.

☞ 基底膜プロテオグリカン

・パールカンperlecan,アグリンagrin;ヘパラン硫酸プロテオグリカン,

・バーマカン;コンドロイチン硫酸プロテオグリカン,

②グリコサミノグリカン(glycosaminoglycan) ;ムコ多糖 muco-polysaccharide

☞ 眼科領域では例えば,角膜にはコンドロイチン・ケラタン硫酸,硝子体にはヒアルロン酸が分布.

☞ 細胞内(ゴルジ体)で合成:コンドロイチン硫酸(chondroitin sulfate)/デルマタン硫酸(dermatan sulfate),ヘパラン硫酸(heparan sulfate)/ヘパリン(heparin),ケラタン硫酸(keratan sulfateⲻⅠ,Ⅱ),

☞ 細胞膜で合成:ヒアルロン酸(hyaluronic acid)はタンパクに結合しない.

(3)接着分子(特殊化タンパク

細胞とグリコサミノグリカンとを結合する能力を持つ糖タンパク質.基底膜・基質成分の一.機能は細胞接着と細胞移動の補助,炎症抑制,情報伝達,など.

➀フィブロネクチン(fibronectin)

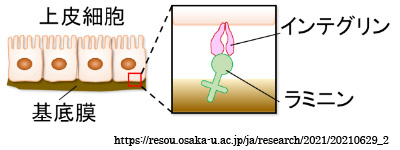

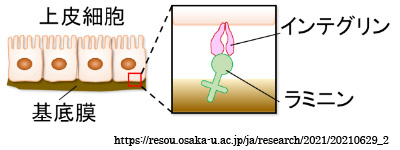

➁インテグリン(integrin)/ラミニン受容体

細胞骨格と細胞外基質(細胞外マトリックス)をつなぐ.リガンドと結合することにより細胞内へシグナルを伝達させ,細胞の発生・分化,組織の支持・構築,血球細胞の組織への遊走などに関与.

➂ラミニン(laminin)

➃ニドゲン(nidogen):ラミニンをIV型コラーゲンに結合

☞ 断片化すると細胞“活性化”の引き金になり,炎症性サイトカインやケモカインの産生,および一酸化窒素 NO のような血管作用因子あるいは血管新生を誘導したりする.

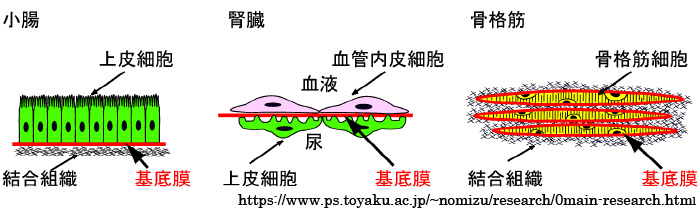

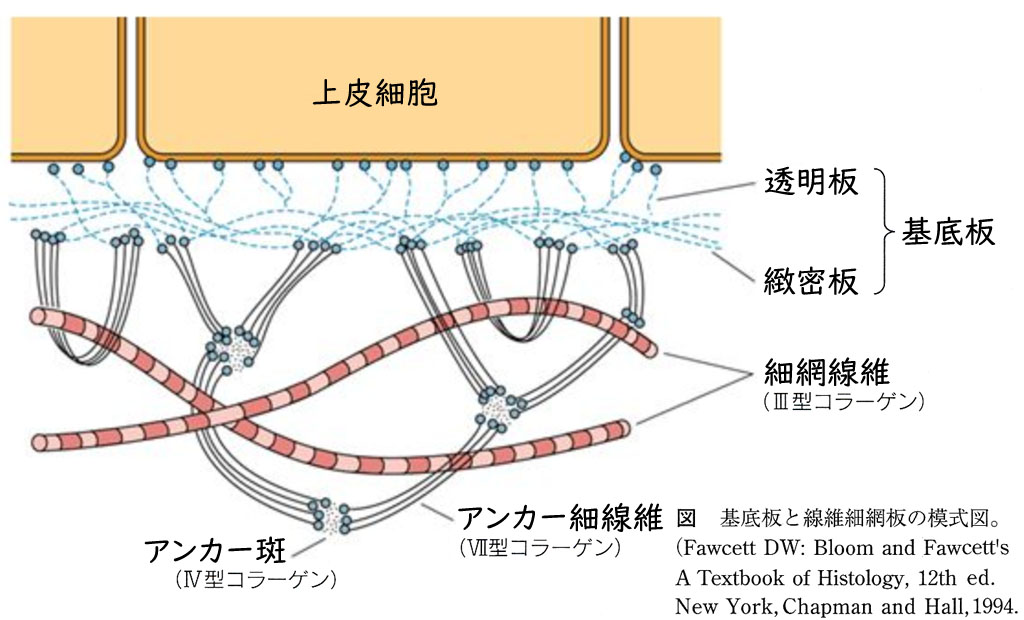

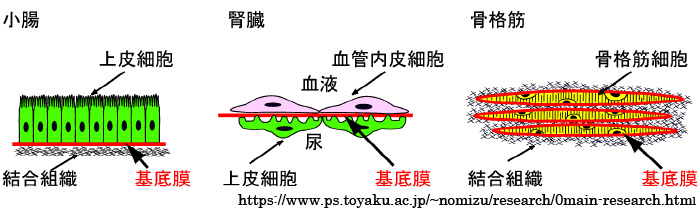

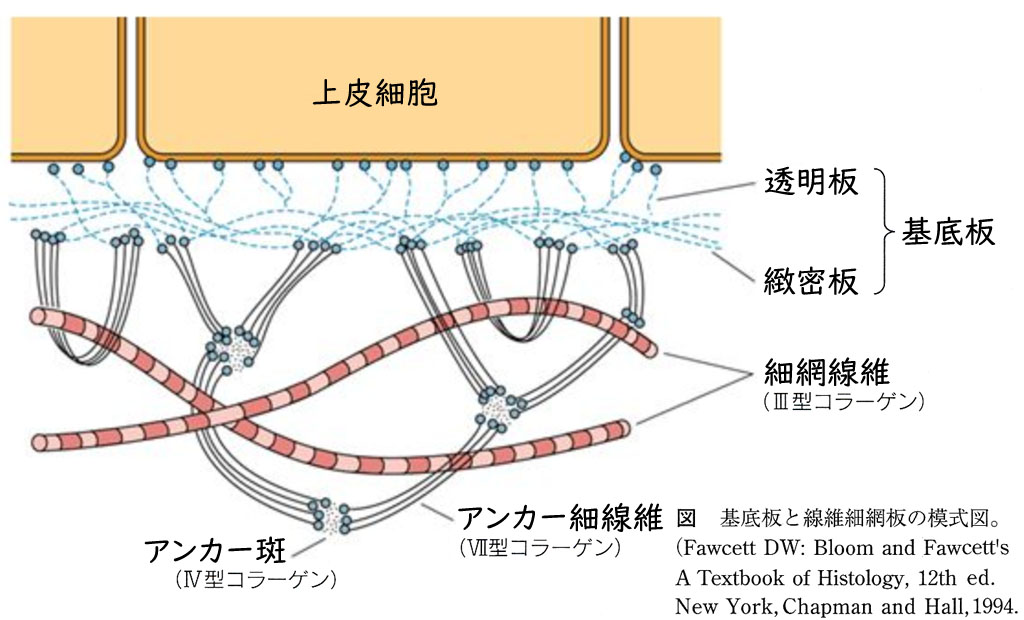

(4)基底膜

実質細胞と結合組織との界面に形成される細胞外マトリクスで,IV型コラーゲン,ラミニン,基底膜プロテオグリカンなどで構成される.上皮組織のほか,筋組織や脂肪組織に於て結合組織と接する面(底面)に存在する„足場“.

両組織の接着(見方を変えると分離)のほか,選択的な物質・細胞透過(関門機能)や細胞分化の誘導・修復・制御のための情報発信に重要.

神経組織ではグリア細胞あるいは血管系に存在する(血液脳関門).

いわゆる „生体膜“とは違うということで,„基底板“とする方向にシフト,とのこと.元は光学顕微鏡用語.

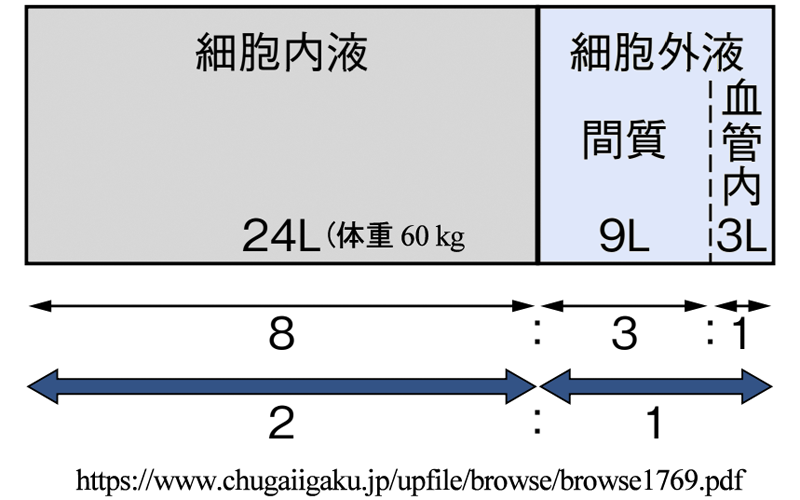

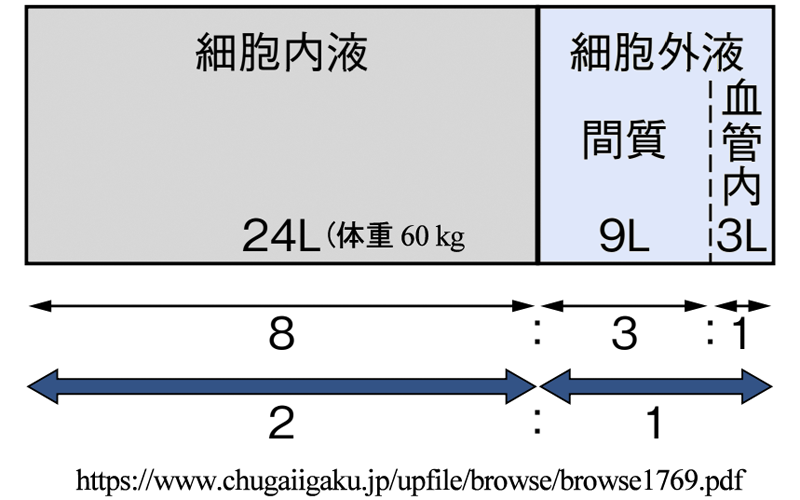

(5)組織液

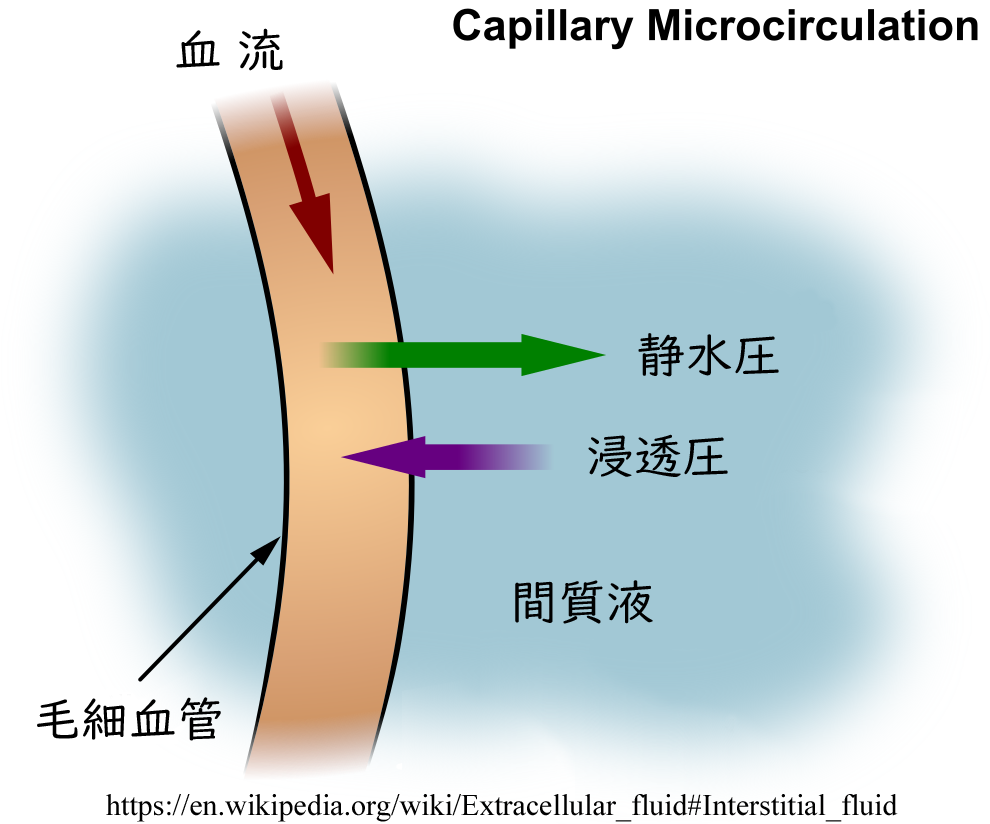

体内には体重の 60%の水(体液)が存在し,身体を構成する細胞は,体液すなわち細胞内液と細胞外液で満たされている.細胞内液:細胞外液=2:1=体重の40%:体重の20%で,細胞内外の区分の境界は細胞膜(半透性の脂質二重層)である.

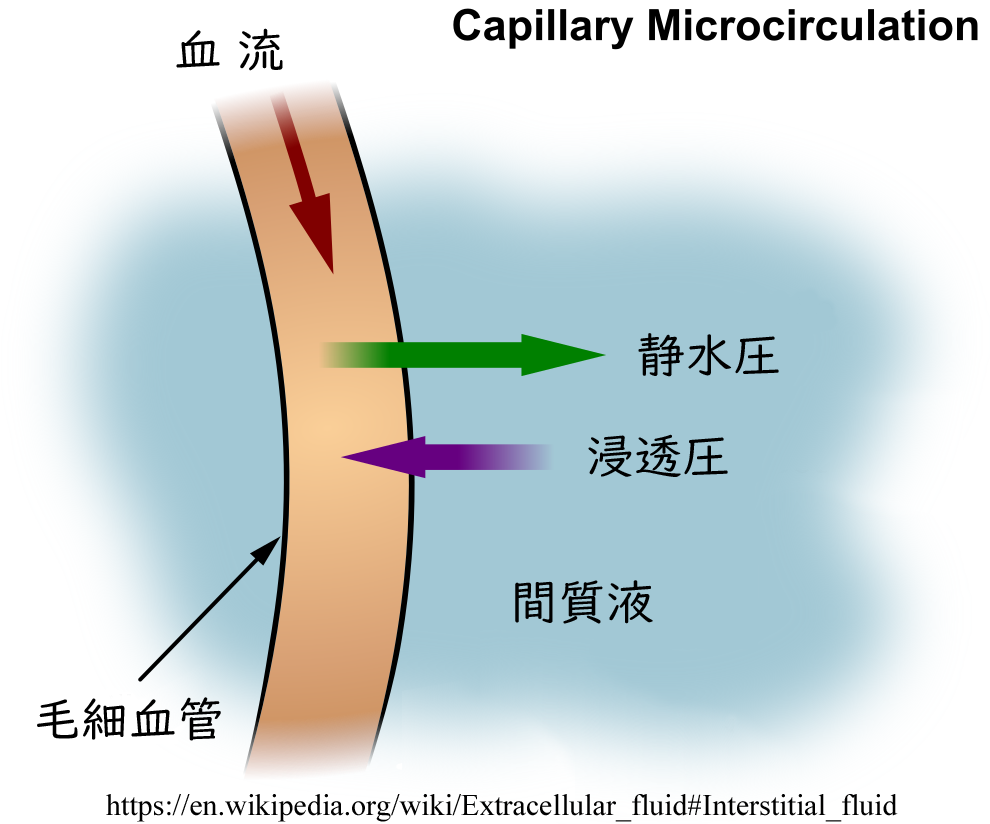

細胞外液は間質液と血管内液として,3:1=体重の15%(間質液): 体重の 5%(血漿)の割合で分布している.細胞間隙(間質)と血管内の区分の境界は毛細血管である.

・間質液(組織液)は,生物の組織において細胞を浸す液体である.血液により運ばれた酸素や栄養素は毛細血管壁を介して間質液へと拡散した後,間質液から組織の細胞へと拡散する.さらに,二酸化炭素や老廃物を運び出している.基本的に血液の機能に通じる.

・血管内液(血液)は血漿と血液細胞の内液とを意味するが,細胞外液の定義では血漿を指す(右模式例では,血漿量 3L.血液量としてはこれの約二倍).なお血液中の細胞成分は,赤血球,白血球,血小板である.リンパは間質液の区分に含まれる.

・管の内腔(消化管や気管など),脳脊髄液,房水などは上皮細胞の分泌に依存する.経細胞液である.経細胞液を,細胞内外液に続く第三の区画とするか,細胞外液の第三の区画とするかは,研究者により扱いが違う.

体内の水は,これら三区分(細胞内液・細胞外液・経細胞液)のどこかに存在し,静水圧と浸透圧差に従って移動する.

なお高齢者での水分量は,体重の50%ほどと見積もられている.

【  体液の移動 】

体液の移動 】

(6)眼球では硝子体が “間質結合組織”,房水が “間質結合組織液”に相当する(細胞外液の一部としての表現になる).

C.組織の種類

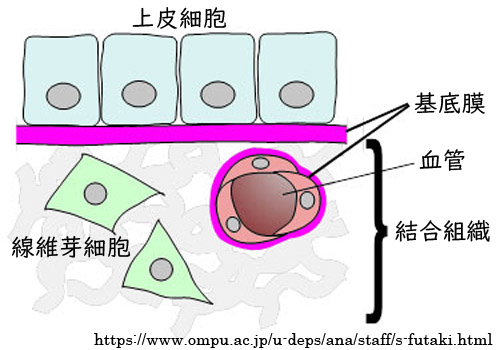

- 上皮組織 epithelial tissue

体の表面(皮膚),呼吸器・消化管の内面,体腔・管腔の内面をおおう.

上皮細胞同士の接着は強く,細胞間質が少ない,血管がない,表面が自由面で微絨毛があり,基底側は必ず細胞外マトリクスの土台,すなわち基底膜 basement membrane を介して結合組織と接する,などの特徴がある.この観点が,上皮の 極性 である.

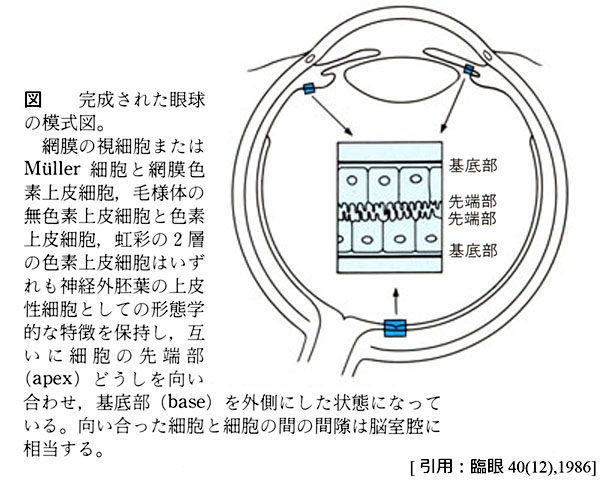

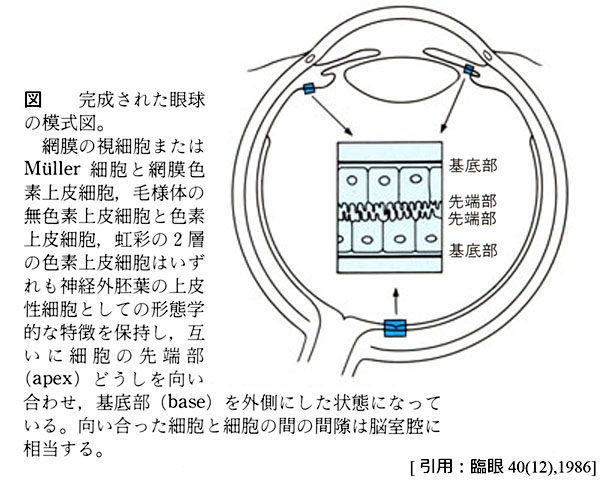

網膜は光を感じるように特化した感覚上皮 sensory epithelium である.

分泌物を産生するように特化した上皮が,腺上皮である.涙腺,杯細胞,皮脂腺,など.

◎細胞の形や配列からは,単層扁平上皮・重層扁平上皮・単層立方上皮・多列線毛上皮・移行上皮などを区別する.

◎中皮:体腔(胸膜,心膜,腹膜)をおおう単層上皮

◎内皮:血管内面の上皮を特に “内皮 endothelium”という(リンパ管内腔も同じ).角膜の前房側も内皮である.

◎発生学的には,三胚葉のいずれも上皮成分に分化する.

◎腺上皮では,導管を持つ腺組織が外分泌腺,導管を持たない腺組織が内分泌腺である.

⏺ 極性 とは

①頂上領域:表面すなわち外的環境に面する.微絨毛がある.

②外側領域:隣の細胞や基底板に面する.結合は細胞接着分子や接着複合体(接着装置)によって安定・維持される.

③基底領域:基底膜=基底板+線維細網板.

・基底板 basal lamina:透明板lamina lucida(ラミニン,インテグリン等で構成.lamina rara 薄層)+緻密板lamina densa(IV型コラーゲン,ヘパラン硫酸等で構成).

・網状板 lamina fibroreticularis:結合組織と連続する(III型)コラーゲン.線維細網板

・基底膜,

➃上皮性細胞の接触は,細胞の先端部どうし,あるいは基底部どうしが向き合うように配列する.

➄網膜については右図参照.

【  線 毛 】

線 毛 】

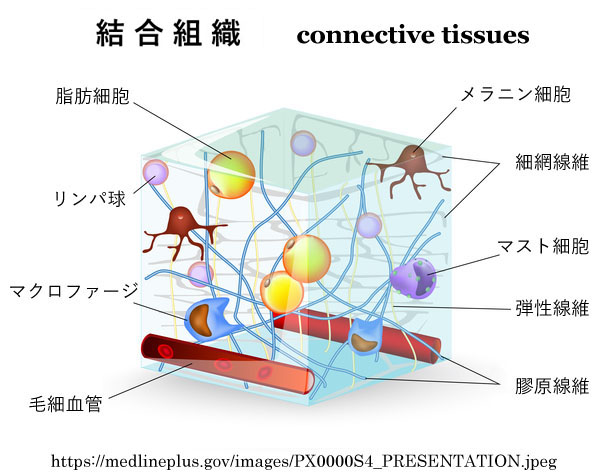

- 支持組織 supporting tissue

上皮組織・神経組織・筋組織以外の組織を包括しており,基本的に細胞間質の中に細胞成分が混ざり合った組織である.各組織ごとにコラーゲンの種類や量が違い,特有な性質が出る.a;線維芽細胞を中心として豊富な線維があるものが結合組織,b;骨芽細胞を中心として固形物が取り巻いているものが骨組織,c;血球を中心として間質が液体であるものが血液組織,などである.bやcを特殊結合組織ということもある.

❶間葉系細胞に由来,❷豊富な細胞外基質,❸高い再生能,等の特徴があり,広義の結合組織とする.

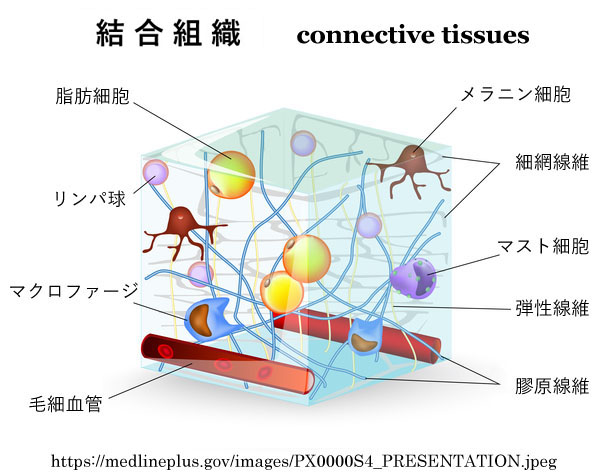

- 結合組織

動物の組織や器官の間隙を埋める組織(間充織)で,コラーゲンやエラスチンなどの線維タンパクと多糖類からなる細胞外マトリックスで形成される.豊富な細胞間質(線維性成分と基質)が特徴.細胞成分はバラけている.血管網が豊富である.

- 線維成分:

膠原線維,細網線維(細い膠原線維),弾性線維がある.

- 細胞成分(間質細胞):(①②は固有細胞,③〜⑦は遊走細胞)

①線維芽細胞:間葉由来の主細胞で,

結合組織の線維(膠原線維や弾性線維,細網線維)と,無定形の細胞外基質(タンパクと炭水化物の複合体)とを分泌.骨では骨芽細胞に相当する.細網細胞を含めることがある.

IL-1により増殖 ?

②脂肪細胞

③マクロファージ:遊走した単球で組織球ともいう.類上皮細胞・多核巨細胞に変身.

④リンパ球

⑤プラズマ細胞:Tリンパ球由来で免疫グロブリン(抗体)を産生.形質細胞

⑥マスト細胞.ヒスタミンやヘパリンを含有する顆粒.

⑦その他.好中球,好酸球,好塩基球

- 基質:

プロテオグリカン,ヒアルロン酸,フィブロネクチン,インテグリンなど.

- 線維性結合組織(狭義・結合組織)の種類

疎性結合組織(脂肪組織を含む),密平行線維性(密規則性)結合組織(靭帯・腱を含む),交織線維性(密不規則性)結合組織(),

- 骨組織・軟骨組織

【  こちらで 】

こちらで 】

- 血液・造血組織

【  こちらで 】

こちらで 】

- 脈管系・細網組織

【  こちらで 】

こちらで 】

- 筋組織

【  こちらで 】

こちらで 】

- 神経組織

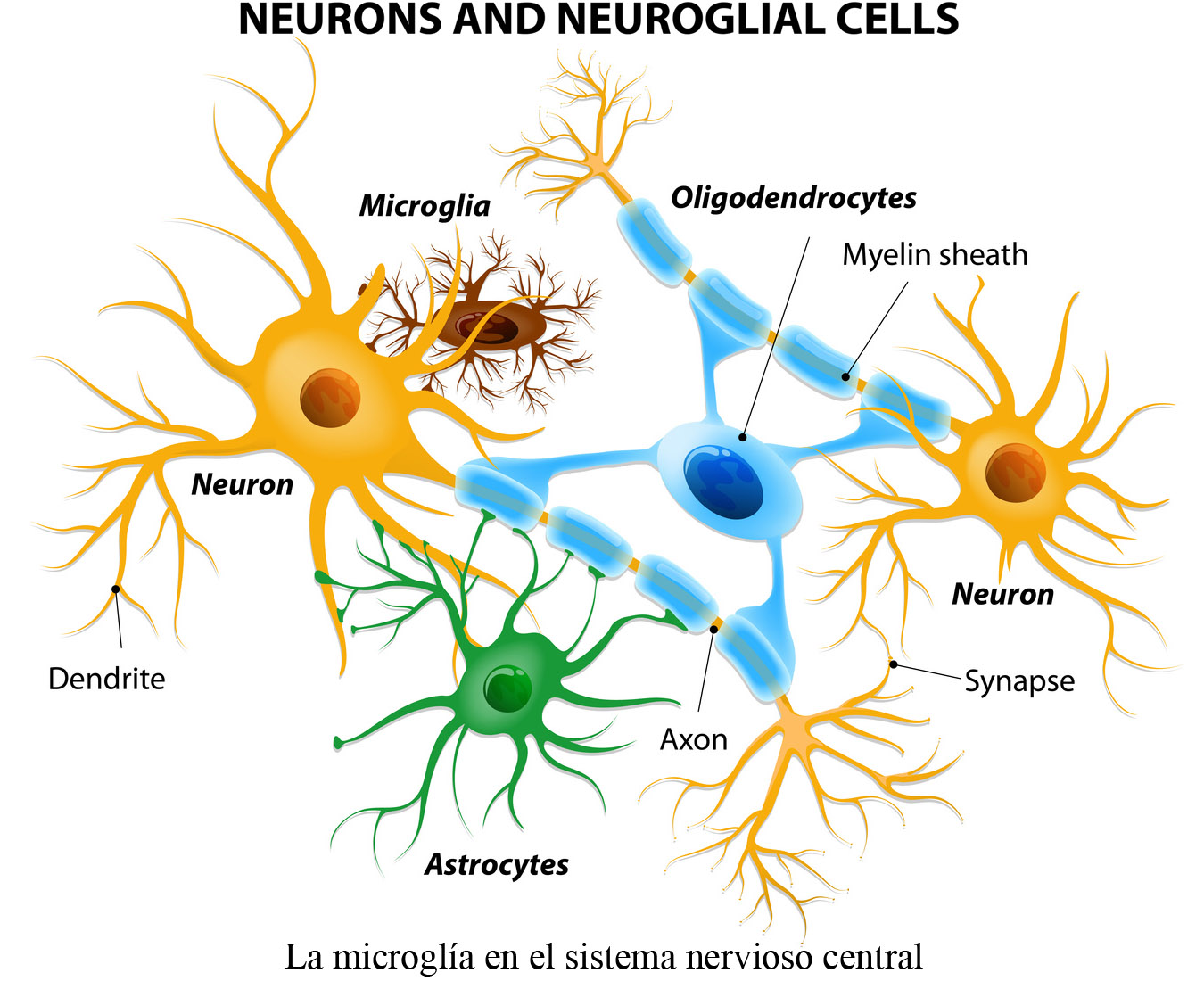

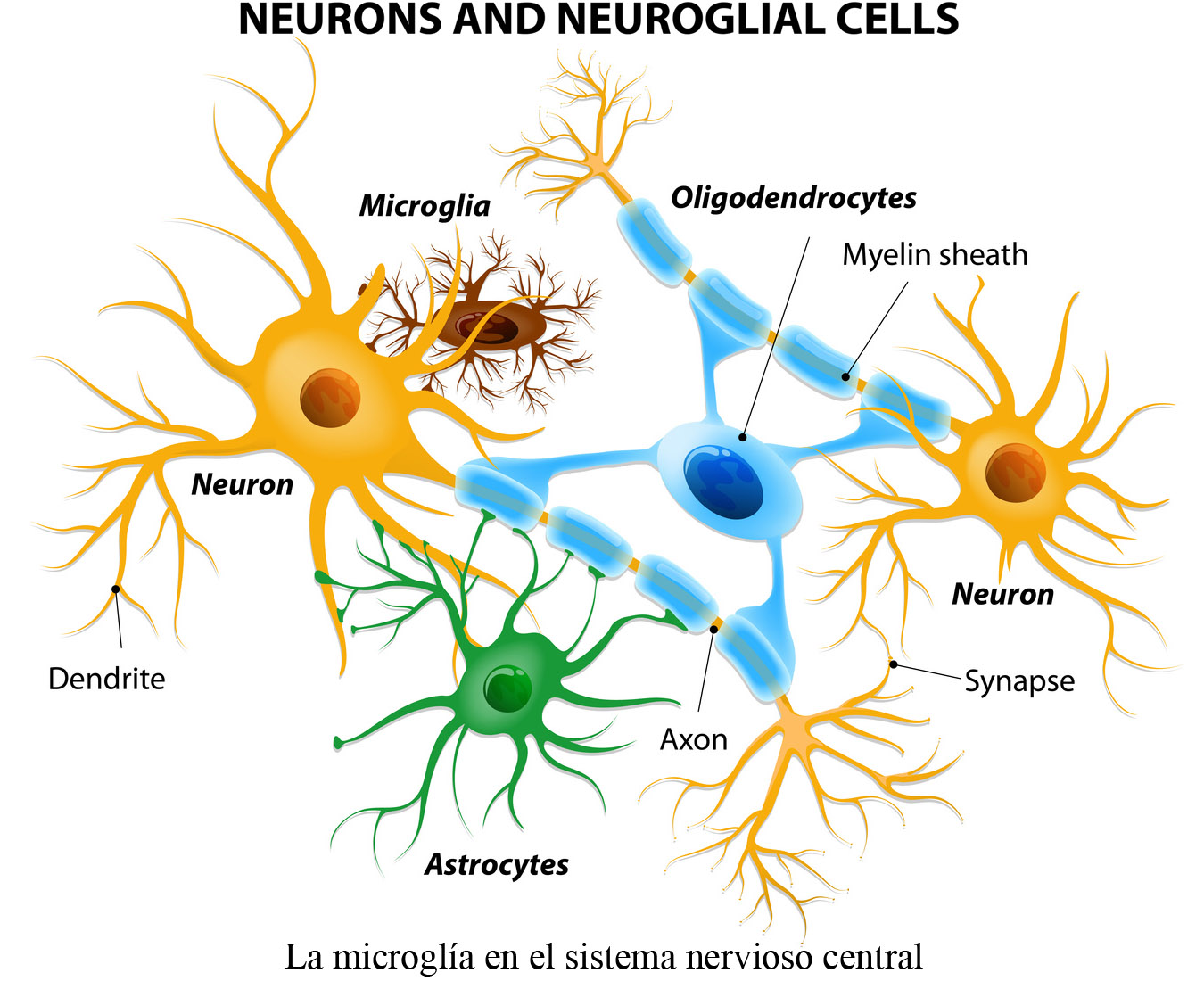

神経細胞と神経膠細胞に大別する(広義の神経細胞は双方を指す).神経細胞は情報を伝達し,筋肉を動かす.あるいは意思・記憶等をコントロールする.神経膠細胞は神経細胞を保護・支持して栄養の仲介などをおこなう.

神経細胞と神経膠細胞に大別する(広義の神経細胞は双方を指す).神経細胞は情報を伝達し,筋肉を動かす.あるいは意思・記憶等をコントロールする.神経膠細胞は神経細胞を保護・支持して栄養の仲介などをおこなう.

- 神経細胞(ニューロン neuron ノイロン):神経系を構成する基本単位.

1個の細胞体 cell bodyとそこからのびる多数の樹状突起 dendrites,さらに樹状突起の内の1本が長くのびた神経線維(軸索 axon)から構成されている.軸索により他のニューロンへ情報を発信し,樹状突起は他の神経細胞軸索からの信号をうける.一方向に信号の受け渡しをする接合部がシナプス synapseである.

1つのニューロンは数百から数千のシナプスを受け,ニューロンが数多く集まって神経系を形作っており,複雑な回路網を形成している.

ニューロンを働きで分類すると,刺激・環境の変化を検出し中枢神経系に信号を送る感覚ニューロン(sensory neuron),刺激を筋肉に伝え腺の分泌を制御する運動ニューロン(motor neuron),ニューロン同士で情報伝達をする介在ニューロン(interneuron,intercalary neuron)の3種類になる.

- 軸索(axon):信号の出力線(神経線維).

神経細胞には1本の長い軸索がある.軸索の中には微小管があり,細胞内器官などが軸索の先端まで移動している(軸索輸送 axonal transport).細胞体から末梢へは順行性輸送 anterograde(orthograde) transport が,末梢から細胞体へは逆行性輸送 retrograde transport が動いている.順行性輸送の目的は,軸索そのものの構造の維持,および軸索末端のシナプスの機能の維持にある.逆行性輸送では,シナプス部位で不用になった物質や,エンドサイトーシスによって取り込まれた物質が細胞体に送られる.また,シナプスから細胞体への情報伝達とも関連していると考えられている.

虚血やATPの枯渇は速い軸索流を止め,脳圧亢進や低眼圧では遅い軸索流が止まり,それらによる軸索流の渋滞は篩状板の前で起こり,乳頭は盛り上がる.乳頭隆起は、せき止められた軸索流によって増大した軸索の容積増大に原因があって間質の浮腫性水分ではない.

軸索流が止まると神経は機能しない,ということであるが,軸索輸送障害と興奮電導障害とは別に考えないと視力低下の少ない乳頭腫脹の説明が出来ない.

軸索流が止まると神経は機能しない,ということであるが,軸索輸送障害と興奮電導障害とは別に考えないと視力低下の少ない乳頭腫脹の説明が出来ない.

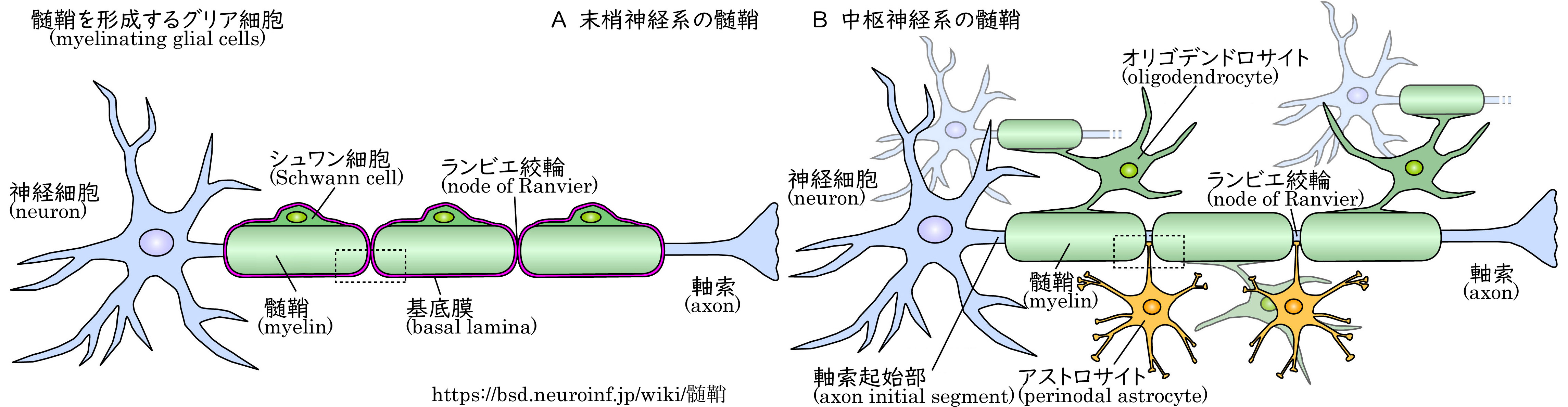

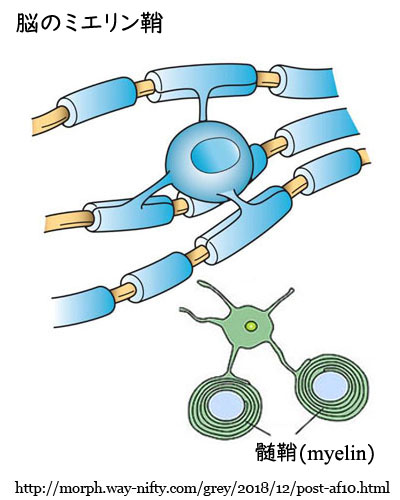

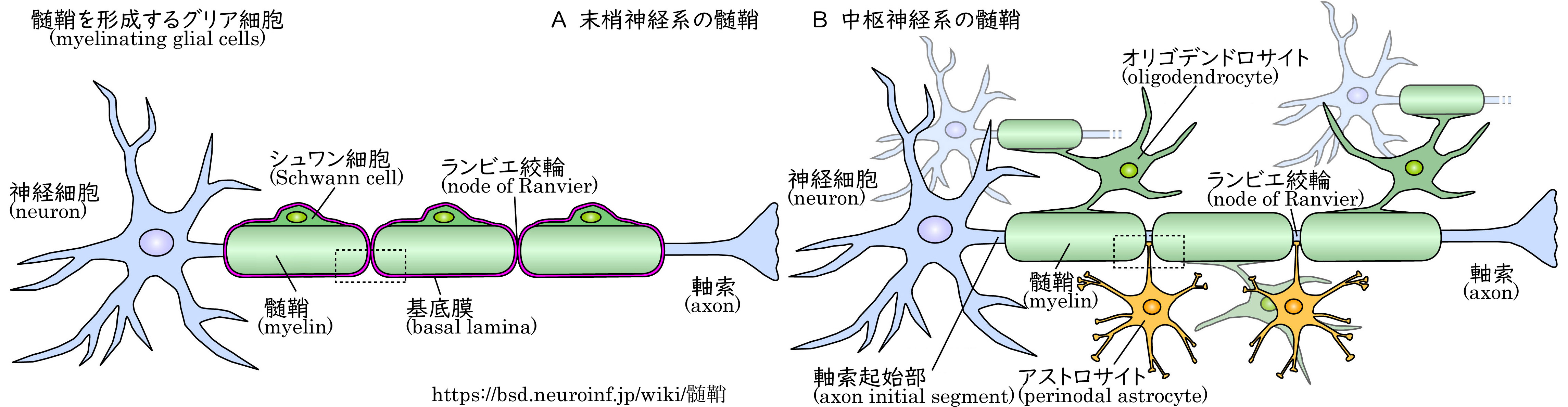

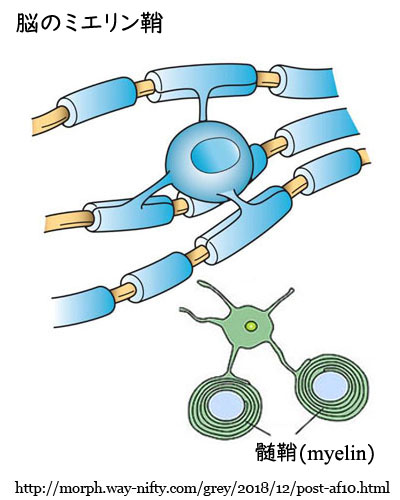

- 髄鞘(myelin sheath):軸索を取り巻くグリア細胞とリポタンパク(脂質+タンパク).

グリアがニューロン軸索に何重にも巻きついた構造が,髄鞘(ミエリン鞘)である.髄鞘によって巻かれている軸索を有髄線維 myelinated nerve fiver, 巻かれていない軸索を無髄線維 unmyelinated nerve fiverという.有髄線維では,細胞の継ぎ目部分でのみ活動電位が跳びとびに発生し,これにより高速かつ無減衰で信号が伝導される.また,分極の変化により動的に神経伝導を調節しうる.

末梢神経系ではシュワン細胞で形成される.ぐるぐる巻き付いたミエリン鞘と神経鞘(シュワン鞘)である.神経再生はシュワン鞘に依る.

中枢神経ではオリゴデンドロサイトで形成される.視神経線維(神経節細胞の軸索)は眼内で無髄であり眼外で有髄となる.ひとつのオリゴデンドロサイトがいくつもの軸索のミエリン鞘をかけもちサポートすることで神経線維の占有スペースを稼いでいる.神経再生には非力らしい ?

ミエリン鞘の崩壊を脱髄(脱ミエリン化)という.

✔ 中枢神経系のミエリン鞘が攻撃されるのが 多発性硬化症 である.

【 視神経炎 】

✔ 末梢神経系のミエリン鞘が攻撃されるのが GuillainⲻBarré 症候群 である.

GBSの外眼筋麻痺型が,Fisher症候群である.

【 神経免疫 】

-

グリア細胞(glia):神経膠細胞.視覚などの神経機能はない(活動電位は発しない)が,ネットワークのサポート,血液関門機能にも関わる支持細胞.

➀Müller細胞/ミュラーグリア:網膜の主要グリア.グリコーゲンを貯蔵しエネルギーを発生.網膜の支柱的役割と神経細胞保護作用,組織修復(いわゆるグリア増殖の中心).星状膠細胞が網膜内で特化した ?

➁星状膠細胞(アストロサイト astrocyte/アストログリア astroglia):網膜血管周囲・乳頭表面に存在するグリア.神経回路網の結合・支持や脳内物質輸送の調節(血液脳関門の一部,アクアポリンを通して血管と神経間で水分子をコントロール)などに関与.炎症の際にはサイトカインやケモカインを分泌(過剰に活性化すると神経傷害性に作用する).

➂小膠細胞(ミクログリア microglia/マイクログリア):神経回路網の構築,恒常性維持,貪食と組織修復に関与する.中枢神経系の免疫担当細胞ともいわれる.中胚葉由来造血幹細胞primitive macrophage起源.網膜色素上皮細胞の過剰貪食(例;網膜色素変性)あるいは機能低下(例;加齢変性)による消化不良の際に,遊走し貪食能を発揮し,炎症性サイトカインを放出し細胞傷害を惹起する.

旧名はHortega細胞.

➃希突起(乏突起)膠細胞(オリゴデンドロサイト oligodendrocyte/オリゴデンドログリア oligodendroglia):中枢神経・視神経で髄鞘を形成.

➄Schwann細胞:末梢神経系で末梢性髄鞘を形成

-

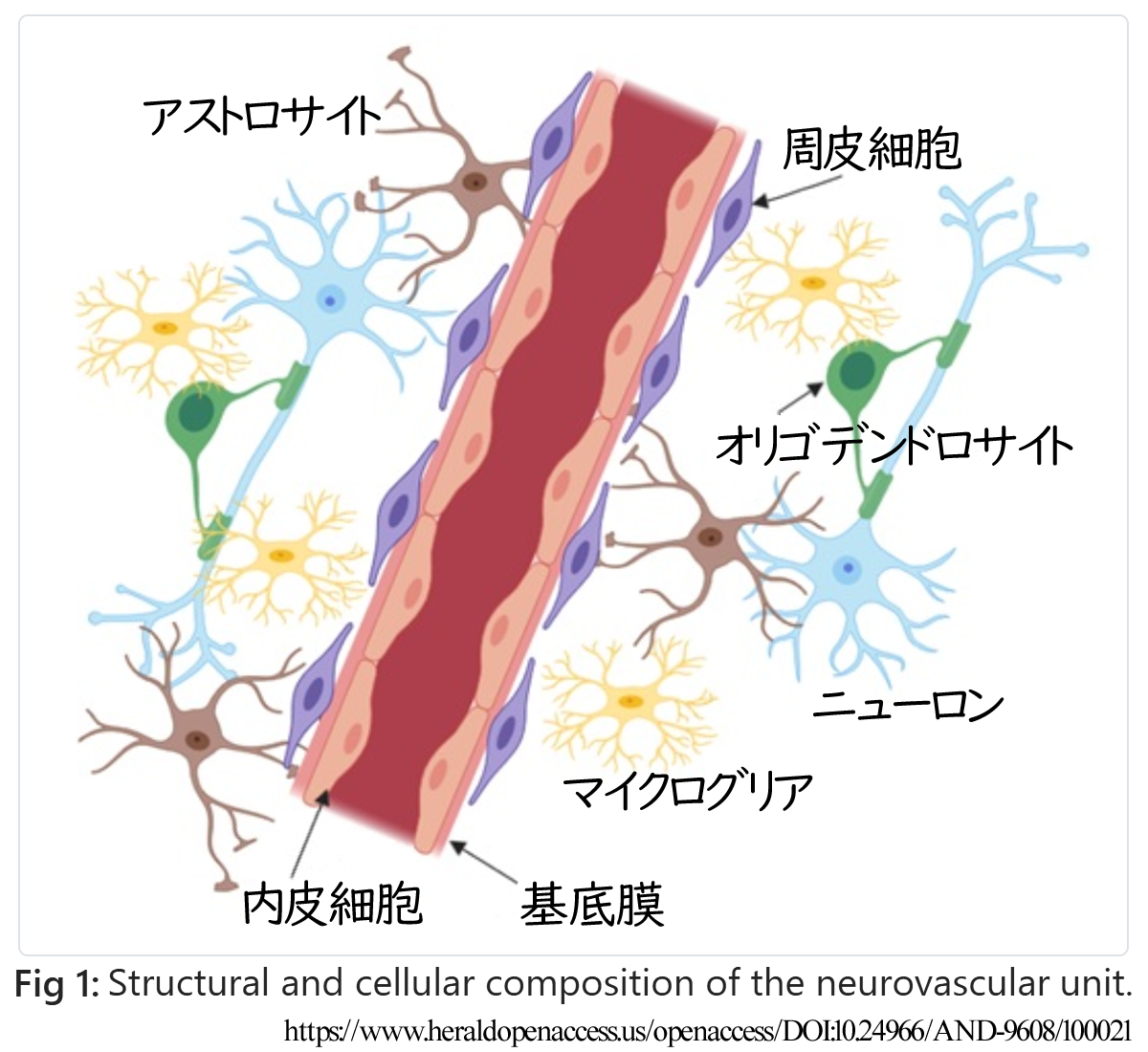

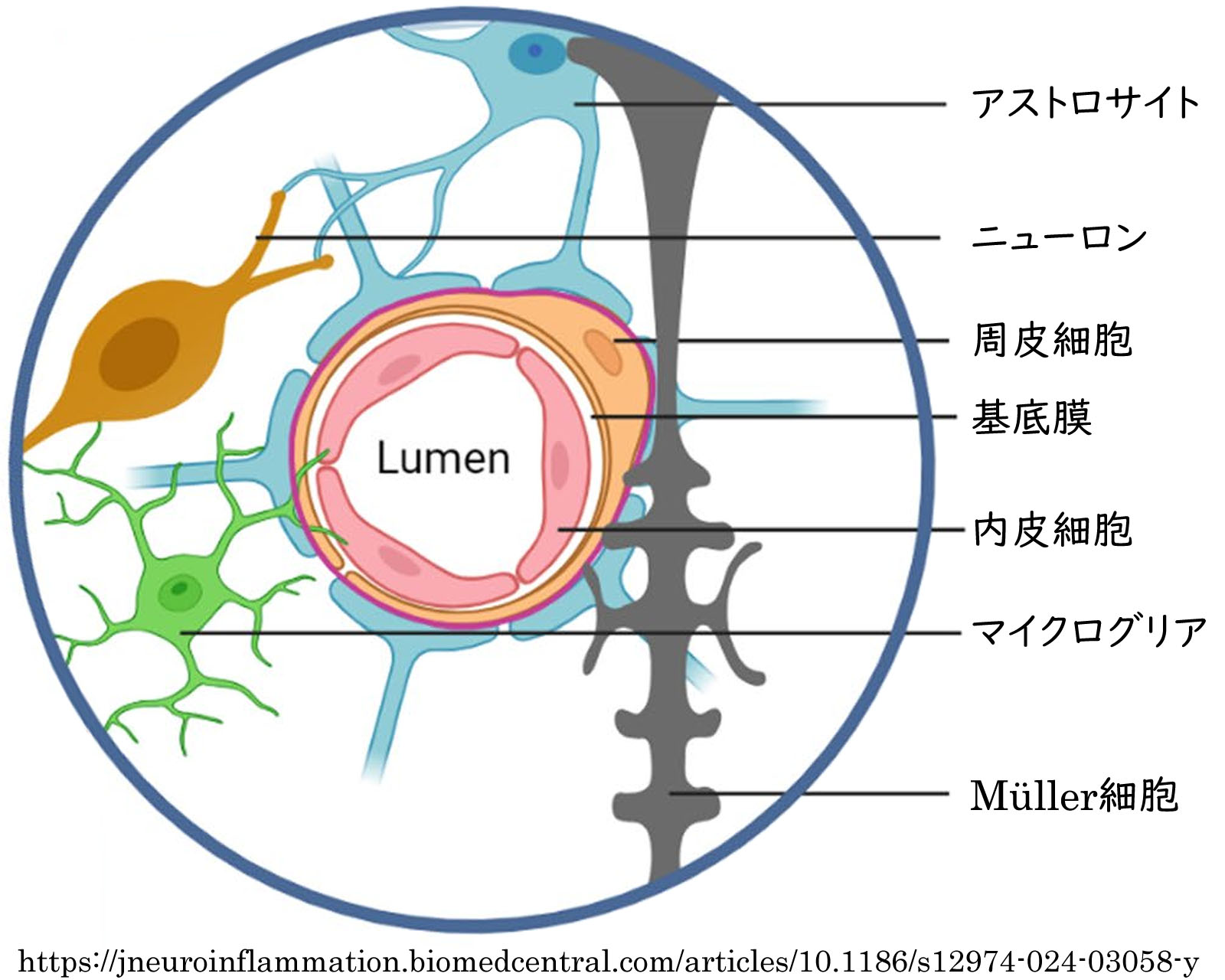

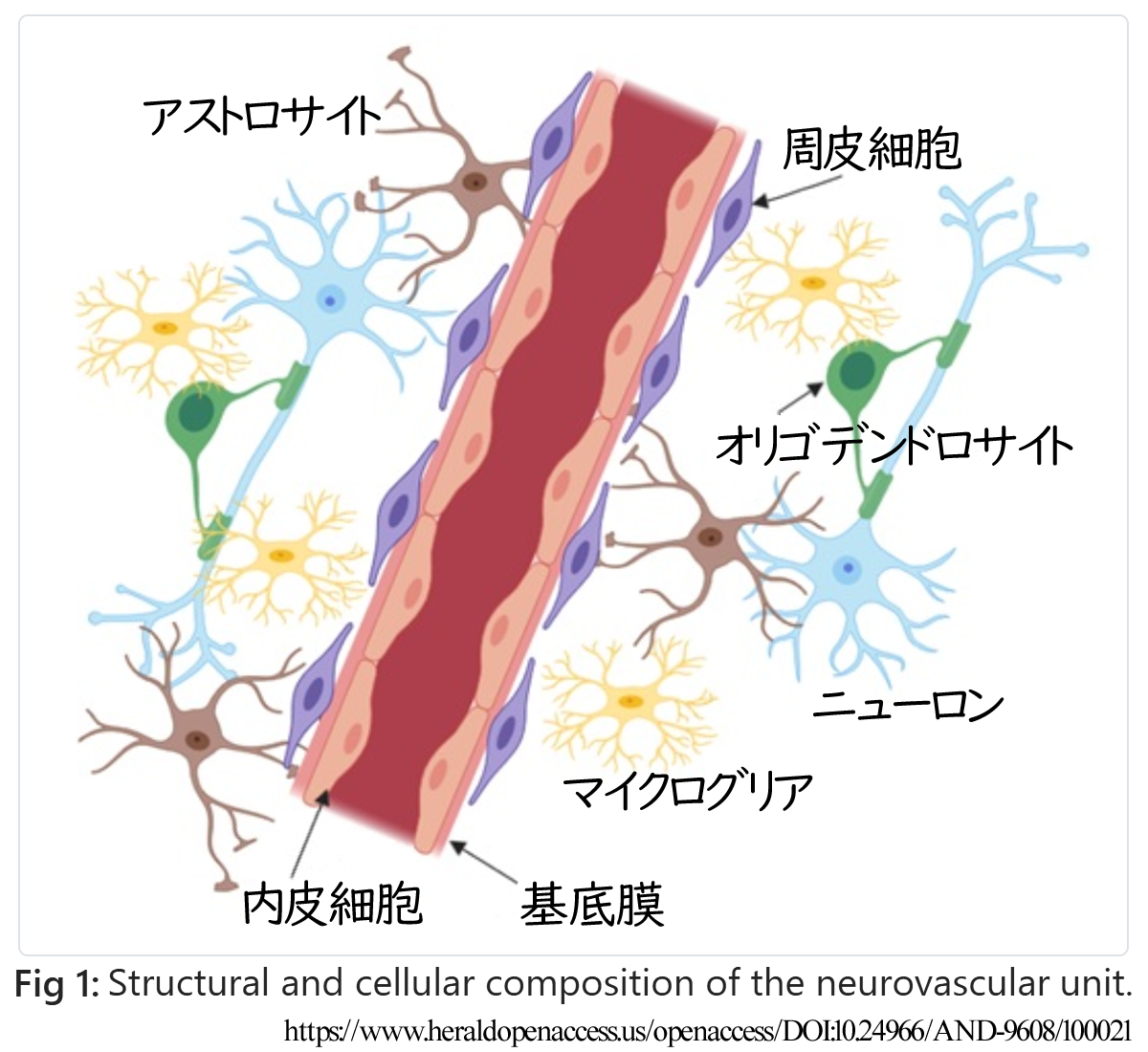

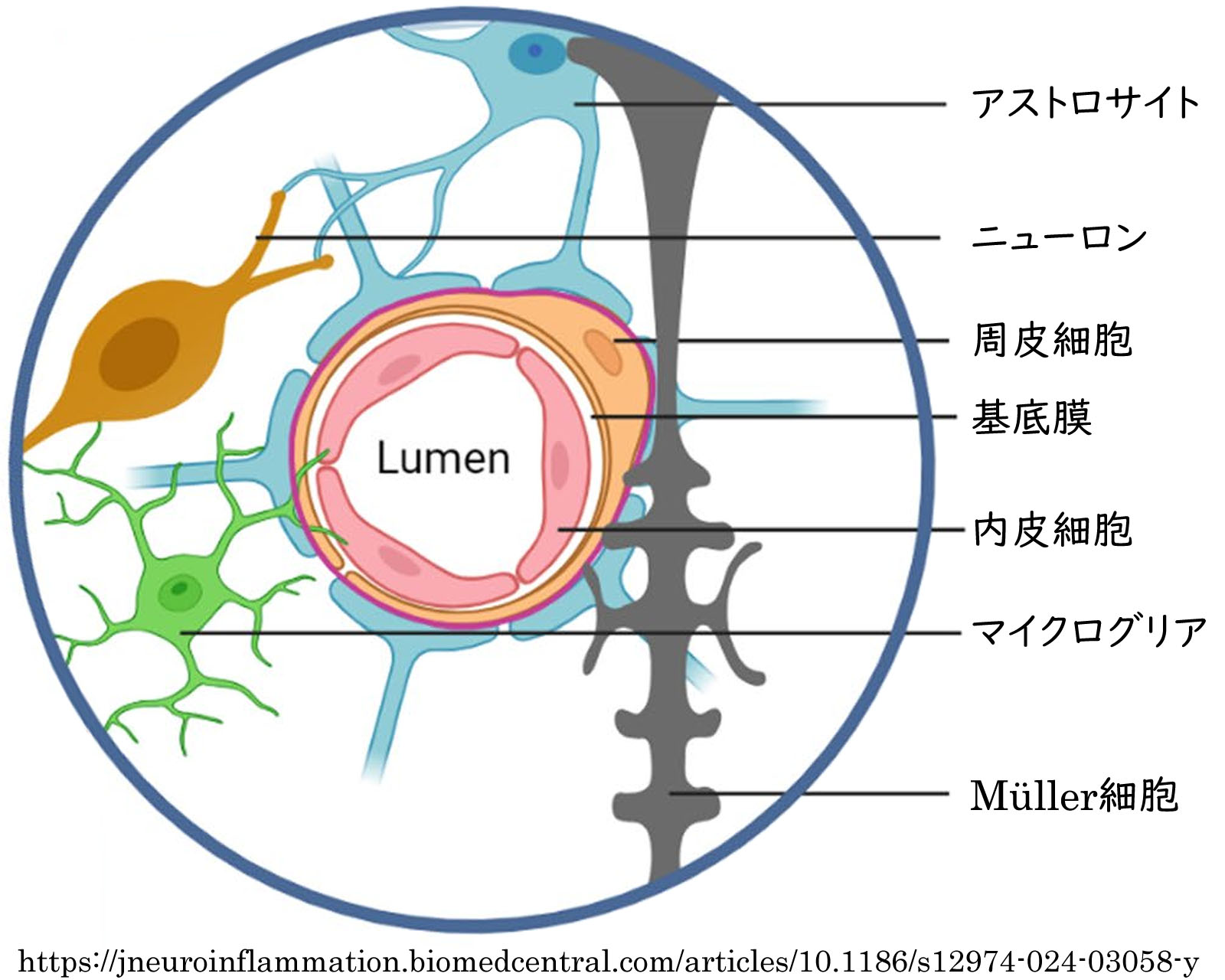

神経血管ユニット(neurovascular unit;NVU):神経系と血管系との相互補助関係を表す構造的機能的単位の一つ.基盤となるのが血液関門機能で,循環とニューロンの機能を統合的に理解するための概念である.また,両者間にはこれらを橋渡しするアストロサイトがあり,ニューロンの正常活動を支えるための代謝と血流の調節に重要な作用をもっている.

正常のNVU構成要素は血管内皮から外側に向かって tight junction,基底膜,細胞外マトリクス(extracellular matrix;ECM・基質タンパク),周皮細胞,アストロサイト足突起が重層的に取り巻いており,その先にアストロサイト細胞体,マイクログリア,神経細胞と続いて配置されている.

網膜に於いては,毛細血管,アストロサイト,Müller細胞,網膜マイクログリアがNVUを形成し,表層血管叢では網膜神経節細胞,中間血管叢ではamacrine細胞,深層血管叢では水平細胞が関与する.

網膜に於いては,毛細血管,アストロサイト,Müller細胞,網膜マイクログリアがNVUを形成し,表層血管叢では網膜神経節細胞,中間血管叢ではamacrine細胞,深層血管叢では水平細胞が関与する.

血管透過性は,内皮細胞間結合tight junctionならびに内皮細胞と細胞外基質との結合により制御されている.毛細血管壁は,表層ではアストロサイト,中間層・深層ではMüller細胞の終足により被覆され,血液網膜関門を形成している.

これらにより,

ニューロンの障害は網膜血管やグリア細胞に影響を及ぼす可能性があり,NVUを構成するどの細胞障害も関門の破綻に関係すると考えられている.

- シナプス(synapse):コネクタ

軸索の終端が他の神経細胞の樹状突起や細胞体に接し,情報の伝達をおこなう部分である.

軸索終端には神経伝達物質を含んだ小胞が存在し、インパルスが到達するとこれらの小胞が細胞膜と融合して、シナプス間隙に神経伝達物質を放出する。その神経伝達物質は後シナプス膜にある受容体に捕らえられ,性質によりニューロンの膜電位を浅く(脱分極:ゼロに近づける)したり,深く(過分極)したりする.受容器電位とシナプス電位である.

シナプスには脱分極をさせる興奮性シナプス,過分極させるような抑制性シナプス,その他に興奮性シナプスの直前で抑制するシナプス前抑制の3つのタイプがある.ニューロンはこのような異なったタイプの信号を受け取るが,その応答としていずれか1つのシナプスの入力だけで活動する場合(論理和回路),2つ以上の興奮性入力が重なってはじめて活動する場合(論理積回路),抑制入力で活動する場合(否定回路)があり,論理演算の機能を持つ.

シナプスでは興奮は一方向にしか伝えられない.従って全身の末梢の感覚を中枢方向へ伝える “求心性神経線維(感覚神経線維)” と中枢からの信号を末梢へ伝える “遠心性神経線維” とがある.遠心性神経線維のうち脊髄の前角から出て筋線維を支配するものが,運動神経線維である.

神経伝達:

ニューロンはシナプスから神経伝達物質を放出する.代表は,

・グルタミン作動性ニューロン glutamatergic neuron

・GABA 作動性ニューロン GABAergic neuron

・ドーパミン作動性ニューロン dopamatergic neuronである.

ⅰ)作動物質

a 神経伝達物質 neurotransmitter:神経細胞間の情報伝達は伝達物質によって行う.大きく,アセチルコリン,モノアミン類,アミノ酸,ペプチド類に分けられ,それぞれ対応する受容体に結合する.

・アセチルコリン:

・モノアミン類:ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)・アドレナリン(エピネフリン)・ドーパミン,セロトニン,ヒスタミン など

・アミノ酸:グルタミン酸,γ−アミノ酪酸(GABA),グリシン など

・ペプチド類:バソプレシン,ソマトスタチン

など

b 神経修飾物質 neuromodulator:神経細胞から放出される神経伝達物質のうち,脳全体に拡散的に投射され,時間的にも持続的な効果を持つものの総称.代表的なものとしてドーパミン,ノルアドレナリン,セロトニン,アセチルコリンなど.

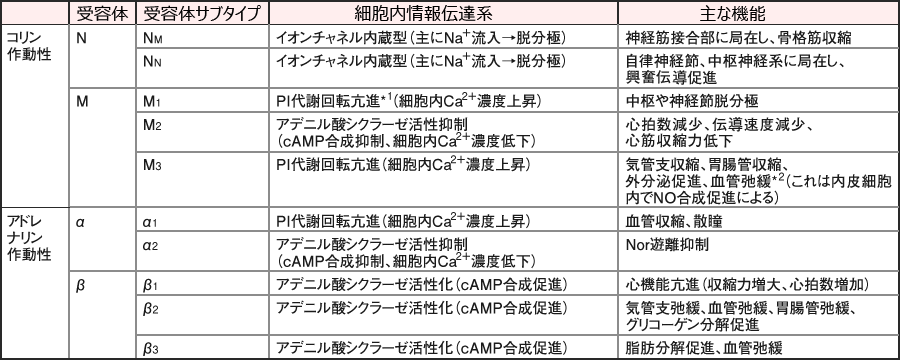

ⅱ)受容体:伝達物質を受ける.多くが膜貫通受容体の形

a Gタンパク質結合型受容体:反応がゆっくり

①ムスカリン性アセチルコリン受容体

②アドレナリン受容体

③GABA(B型)受容体

④ロドプシン

➄ ・・・

b イオンチャネル型

①ニコチン性アセチルコリン受容体

②GABA(A,C型

③グルタミン酸

④ ・・・

c その他

神経伝達物質:神経ホルモン

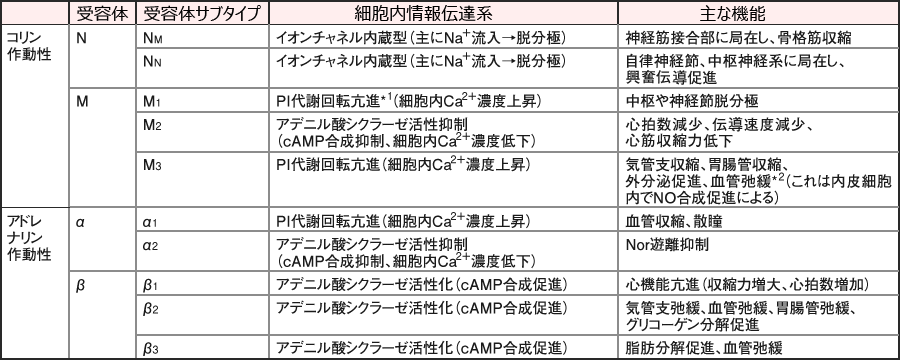

⒜.末梢神経系の化学伝達物質

【  自律神経 ① 】

自律神経 ① 】

➀ アセチルコリン(コリン作動性:自律神経節前線維末端(ニコチン作用),副交感神経節後線維末端(ムスカリン作用),運動神経末端(ニコチン作用)

➁ ノルアドレナリン(アドレナリン作動性:交感神経節後線維末端

〖引用:https://img.kango-roo.com/upload/images/scio/seirigaku/66-97/〗

⒝.中枢神経系内の化学伝達物質

➀ アセチルコリン:興奮性伝達物質(副交感神経刺激

➁ カテコールアミン:興奮性伝達物質(交感神経刺激

➂ アミノ酸(神経性アミノ酸

・興奮性伝達物質:グルタミン酸,アスパラギン酸,

・抑制性伝達物質:γ‐アミノ酪酸(GABA),グリシン,

・その他

➃ P物質(サブスタンスP):痛覚に関係

➄ ヒスタミン,セロトニン

【 ☞ 生理活性物質 】

●アセチルコリン acetylcholine

コリンの酢酸エステル化合物で興奮性伝達物質.交感・副交感神経の節前線維,副交感神経節後線維の伝達物質であるほか,運動神経の伝達物質でもある.交感・副交感神経の節前線維と運動神経‐筋接合部はニコチン受容体で,副交感神経節後線維はムスカリン受容体で作動する.コリンエステラーゼにより不活性化される.

▸ムスカリン受容体はGTP結合タンパクを介して細胞内反応を起こす.ムスカリン受容体においてアセチルコリンと拮抗する薬物が副交感神経遮断となる.

✔ ムスカリン:毒キノコに含まれるアルカロイドの一種.副交感刺激作用がある.副交感神経作用物質のなかで最初に研究された.ムスカリン性アセチルコリン受容体のagonist』 と表現する.中毒時には解毒剤としてアトロピンを用いる.

▸ニコチン受容体は脱分極を起こす.ニコチン受容体において,神経節遮断薬は交感神経節と副交感神経節の両方を遮断することで,正常時に優位である方の機能の遮断効果が強く出る.神経筋接合部遮断薬は競合性遮断薬と脱分極性遮断薬がある.

✔ ニコチン:タバコの葉に含まれるアルカロイドの一種.神経節刺激作用がある.ニコチン性アセチルコリン受容体のagonist』 と表現する.

✔ アルカロイド:窒素原子を含むアミノ基によりアルカリ性を示す,植物または動物由来の天然有機化合物の総称.生理活性物質というカテゴリーになる.塩基性でないものも存在する.

▸コリン受容体に直接結合あるいはコリンエステラーゼ阻害が副交感神経刺激となる.

●副交感神経刺激薬をコリン作動薬という.アセチルコリン(ムスカリン様作用が中心)を投与すると眼では縮瞳し眼圧が低下する(流出抵抗⤵).毛様体や結膜が充血する.臨床的にはピロカルピンやカルバコールが使われる.アセチルコリンに代わって筋受容器を直接刺激する.コリンエステラーゼ阻害薬は間接型副交感神経刺激となる.フィゾスチグミンやネオスチグミンなどである.

副交感神経遮断薬が抗コリン薬で,アセチルコリンと競合しムスカリン受容体を遮断する.アトロピンやトロピカミドなどである.眼では散瞳し眼圧が上昇する(流出抵抗⤴).流出抵抗増加について,実際には眼圧への影響はわずかであり,開放隅角緑内障での散瞳は禁忌事項ではない.散瞳によるリスクは狭隅角~閉塞隅角において問題となる.

神経筋接合部でコリン作動を遮断すると筋弛緩となる.抗コリン作用の一つである.

●カテコールアミン catecholamine

興奮性伝達物質.神経科学ではアドレナリン・ノルアドレナリン・ドーパミンの総称.化学的にはカテコール核にアミノ基が結合している形により,アルカロイドの一種.生体アミンでアミノ酸のL‐チロシンが神経細胞に取り込まれ,L−ドーパ → ドーパミン → ノルアドレナリン(ノルエピネフリン;NE) → アドレナリン(エピネフリン;Ep)と変化する.血液脳関門は通過しない.端的にはノルアドレナリンNEは神経伝達物質として脳内と交感神経の末端から分泌され,副腎髄質でアドレナリンEpに変換・分泌され全身に作用する.

交感神経系が緊張すると交感神経末梢からは NE が放出され,副腎髄質からは NE と Ep が分泌される.前者はより直接的に,また後2者は循環を経ていずれも標的器官に作用する.そして,放出・作用した NE の大部分は再び交感神経末梢に摂取される.血中NE と血中Epは,交感神経系と副腎髄質系の機能状態をそれぞれ反映するといわれる.血中NEレベルは環境変化に対応して容易に変動し,日中活動時は高く,夜間は低いことが報告されており,主として外界の周期的変化に対応して変わる交感神経系の活動状態を表わし,日内リズムの成因は主に外因性であると推測されている.

Ep はα受容体・β受容体の両方に作用するのに対し,NE は主にα受容体に作用し,β受容体に対する作用は弱い.

合成カテコールアミンはイソプロテレノール等.

▸アドレナリン受容体に結合,ノルアドレナリンを再利用する,取り込みを阻害して受容体周囲のノルアドレナリン濃度を上昇させる薬物が交感神経刺激となる.

交感神経刺激薬はアドレナリン(α・β刺激)の眼圧下降作用を,フェニレフリン(α₁刺激)は散瞳・血管収縮作用を,ナファゾリン(α₁刺激)は血管収縮作用を用いる.

✔ コカイン:ノルアドレナリンの再取り込みを阻害し受容体周囲のノルアドレナリン濃度を上昇させる.

▸受容体に作用し伝達伝達物質と競合して遮断,神経興奮を遮断,ノルアドレナリンの遊離調節(オートレセプタ:α₂受容体刺激はノルアドレナリンの遊離を抑制し,α₂受容体を遮断するとノルアドレナリンの遊離を促進する)が交感神経抑制となる.

交感神経遮断には α・β作用 の種々の抑制薬があり,眼では眼圧下降作用を期待している.

●Gタンパク共役受容体(G protein coupled receptor;GPCR あるいは

GTP結合タンパク共役型受容体(GTP−binding protein coupled receptor:

グアノシン三リン酸(GTP:guanosine triphosphate)と結合して活性化される蛋白質で,細胞の情報伝達の鍵を握る.

GTP−結合蛋白質は,細胞膜の受容体と相互作用して細胞の外から内へシグナルを伝達する三量体GTP結合蛋白(狭義のGタンパク)と,細胞内で上流から下流へのシグナル伝達に介在する低分子量GTP結合蛋白に大別される.

ムスカリン受容体はGタンパクを介して細胞内反応を起こす.

視色素はGPCRファミリー1の代表的な受容体である.

●グルタミン酸(glutamic acid):

視細胞は脱分極中にグルタミン酸を放出している.on型はmGluR6という受容体を持っており,グルタミン酸がmGluR6に結合すると,フォスフォジエステラーゼ活性化により c-GMP分解を促進し c-GMP依存性Naチャネルを閉鎖して過分極を生じる.よって光刺激でグルタミン酸放出が減少すると脱分極する.一方off型はGluRを持っており,グルタミン酸がチャネル内在型GluRに結合すると脱分極する.そのため光刺激で過分極する.

●ガンマアミノ酪酸(γ-aminobutyric acid;GABA):

中枢神経でのシナプスの伝達物質の1つ,主要な抑制性伝達物質.グルタミン酸が脱炭酸化されて生じるアミノ酸.

●NO作動性神経:非アドレナリン性,非コリン性(NANC)神経で,収縮神経であるノルアドレナリン作動性神経に拮抗する.

●

【  続き:中枢神経 】

続き:中枢神経 】

【  自律神経 ② 】

自律神経 ② 】

ページ始に戻る

2025

![]() 網膜では 】

網膜では 】

神経細胞と神経膠細胞に大別する

神経細胞と神経膠細胞に大別する 軸索流が止まると神経は機能しない,ということであるが,軸索輸送障害と興奮電導障害とは別に考えないと視力低下の少ない乳頭腫脹の説明が出来ない.

軸索流が止まると神経は機能しない,ということであるが,軸索輸送障害と興奮電導障害とは別に考えないと視力低下の少ない乳頭腫脹の説明が出来ない.

網膜に於いては,毛細血管,アストロサイト,

網膜に於いては,毛細血管,アストロサイト,