![]()

§ 局所循環障害:

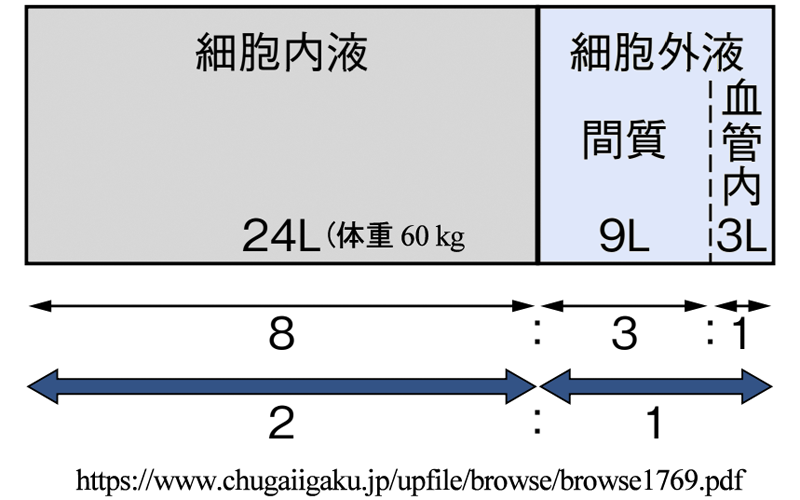

体重の約60 (∼70)%は水(体液;36l)で,そのうち細胞内に2∕3(細胞内液;24l),細胞外には1∕3(細胞外液;12l)が存在している(体重60Kgとして).両者を分けるのは細胞膜である.さらに細胞外液は,体重のおよそ15%を占める組織間液と,約5%の血漿とに分けられる.両者を分けるのは毛細血管壁(端的には,血管内皮)である.

細胞内液は,エネルギー産生らタンパク合成などの代謝機能に関係する.また循環血液量減少の際に補充する備蓄能にも関係する.細胞外液は,基本的に血液の機能に通じる.

*組織間隙液と血液とは水や栄養の交換がなされる.

*高齢者での水分量は,体重の50%ほどと見積もられている.

*血漿成分は血液量の55%ほどである(45%は赤血球,白血球である).

*血漿浸透圧と同等のものを等張液,高いもの低いものをそれぞれ高張液,低張液と呼ぶ.

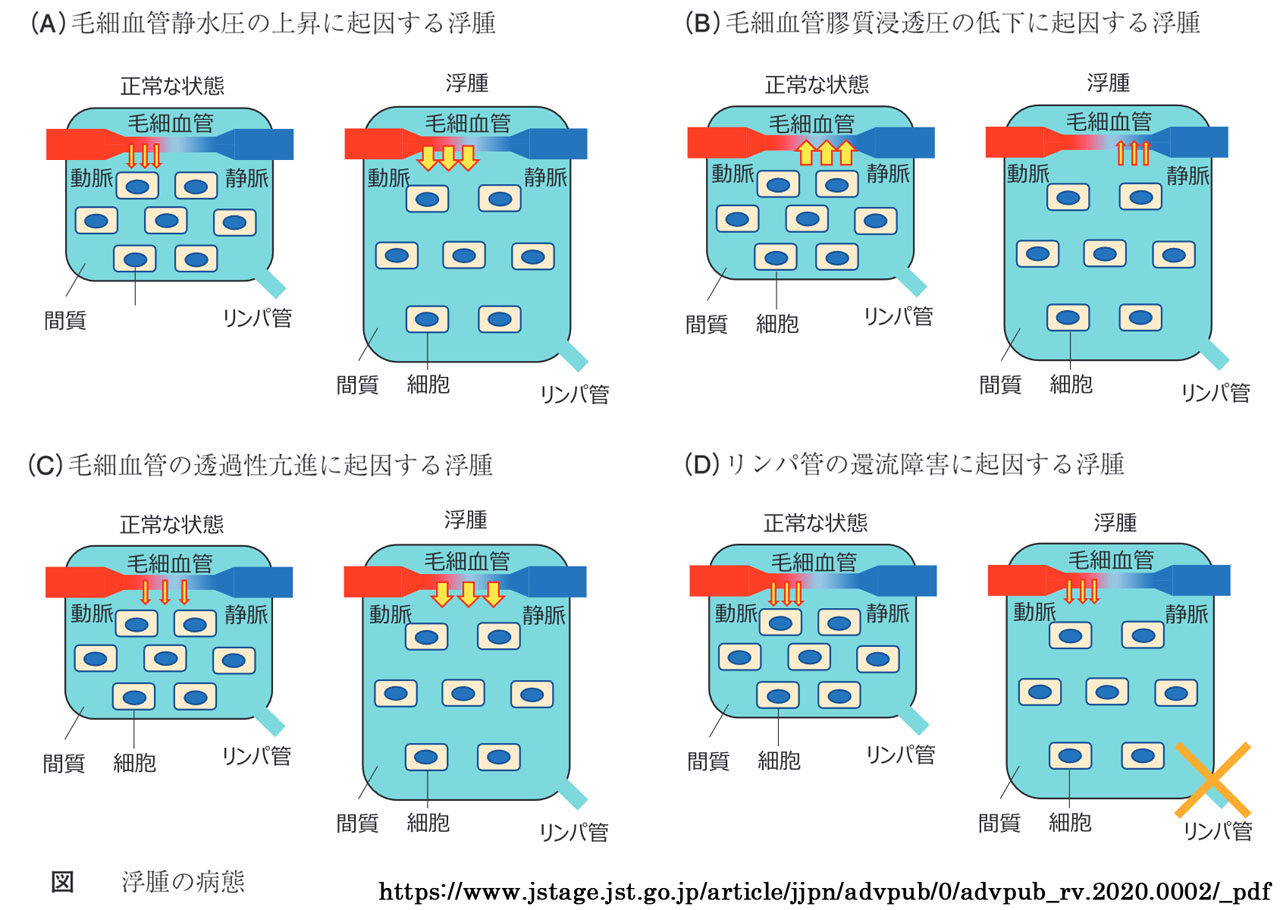

*浮腫は,毛細血管から移動した体液による間質液量の増加・間質の腫脹である.

細胞・細胞間組織における水(組織液/間質液)の過剰な貯留のこと.通常,組織間隙に水分が貯留した状態で,細胞外液と血管外液が増加する.間質性水腫.狭義では,皮下組織のものを浮腫という.

血管内と間質の水分バランスは, ⑴ 血管内外の静水圧,⑵ 膠質浸透圧,⑶ 血管壁の透過性,⑷ 間質から血管に戻す機能をもつリンパ系,⑸保水性分子の含有の, 5つの要素により保たれている.

移動の方向は,![]() 体液の移動 】

体液の移動 】

すなわち,

①毛細血管内圧(静水圧)亢進,②血漿膠質浸透圧低下,③毛細血管透過性亢進,④リンパ流還流障害,⑤組織圧低下,⑥組織内Na貯留などで起きる.

静水圧の亢進:心不全や腎不全による体液量の増加(うっ血≒静脈系血流量の増加/有効循環血漿量の低下)や過剰Naによって生じる漏出

膠質浸透圧の低下:血漿タンパク特にアルブミンの低下によって生じる漏出

透過性の亢進:毛細血管内皮細胞間隙が広がることやグリコカリックス層の障害によって透過性が亢進する.アレルギーを含む炎症の滲出液である.

透過性亢進をもたらす因子:ブラジキニン,ヒスタミン,アラキドン酸代謝産物,血管内皮増殖因子(VEGF) ・・・

血管神経性浮腫(

リンパ還流障害:うっ滞性のリンパ水腫となる.通常限局性の浮腫となる.

保水性の高い分子の蓄積:基質タンパクの異常蓄積

組織圧の低下:眼瞼浮腫 ・・・ 元来が低い組織圧であり,全身性浮腫の際に特に強く起こる部位.

『漏出 transudate』 と 『滲出 exudate』 の違い:

| 透明度 | 細胞成分 | 線維素 | たんぱく量 | 比 重 | 原 因 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 漏出液 | 透明 | 少 | 少 | 少~中 | 1.006⁓1.015 | 静水圧・浸透圧の変化 |

| 滲出液 | 混濁 | 多 | 中等 | 多 | 1.018⁓1.020 | 透過性亢進 |

流入する血液量が増加した状態のこと.小動脈が拡張して動脈血が能動的に流入する.

炎症による充血は,血管平滑筋が直接弛緩して起こる.

血管平滑筋の割合は細動脈で最も多い.

静脈血の還流がさまたげられて,毛細血管が拡張したもの.組織からの血液流出が減少しており,組織は暗赤色で静脈の拡張が目立つ.静水圧の上昇により,同時に浮腫が起こる.

静脈の血栓・塞栓・炎症など,あるいは周囲からの圧迫による内腔の狭窄ないし閉塞が原因となる.

血流量の減少に伴う代謝エネルギーの枯渇のこと.通常は流入する動脈血液量が著明に減少あるいは停止した状態で,直接虚血という.持続すると阻血性壊死をおこし梗塞する.

直接貧血 → 局所に流入する血液の減少

間接貧血 → 流出する血液量が多いとき

*臨床で用いる貧血と混同しないために,虚血・乏血とするほうがよいとのこと.

*血流が保たれていながら酸素不足によるエネルギーの枯渇は低酸素 anoxiaである.

痙攣性収縮:血管運動神経の感受性の亢進(

血液成分が血管外に出ること.

ただちに止血のために,

が,連続して起きる.

出血に対する緊急性のある止血治療は,一般眼科では例外である.

*出血性素因(出血傾向):血液凝固の異常,血小板の異常,血管壁の異常,など

*

血栓とは生体の心臓を含む血管内で生じる血液凝固のこと.

正常では血管内で血液は凝固しない.血管内皮が抗血栓となり,血流があること,凝固反応が起きていないこと,凝固系インヒビタが作用していることなどによる.

よって,血栓形成の条件は

①内皮の損傷 ― フィブリン沈着

②血流の変化 ― 血小板沈着

③血管収縮 ― 血小板から放出されるセロトニン・カテコラミンなどによる.

④血液成分の変化 ― 凝固亢進で,血栓形成に傾く.

動脈では,内皮が変性しているアテローム潰瘍部に血栓を作りやすい.

静脈では,静脈炎で流速低下のため生じやすい.

赤血球が閉じ込められた赤色血栓と,血小板・フィブリン・白血球などからなる白色血栓とがある.

前者は血流がゆるい静脈系に,後者は動脈の内膜損傷で発生しやすい.

血栓は,破片が塞栓となることが多い.

以上により当該血管の支配領域において組織の虚血や梗塞を起こす状態が血栓症 thrombosisである(状況によっては遠隔部位にも影響する).

脱落した血栓や異物が血流やリンパ流に乗って産生部位から離れたところに詰まり,不完全あるいは完全に閉塞すること.

塞栓子の種類は,血栓,脂肪滴,空気,組織片,菌塊など.組織片は動脈硬化の破片や腫瘍細胞を含めて考える.

血液とともに流れてきたこれらの物質で血管が閉塞され障害を起こす状態が塞栓症 embolismである.血管を詰まらせる血管内遊離物が栓子,ということである.

眼科領域で血栓・塞栓による循環障害が主に問題になるのは,網膜を中心として中枢へ至る視覚路での発症である(動脈性塞栓症).

*器質化:血栓が肉芽組織により置換し,血栓は吸収される.肉芽組織は漸次瘢痕組織となる.

*再疎通:血流が部分的に回復した状態.血栓が器質化した肉芽組織内において新生血管が連絡し合う状態,あるいは閉塞血管自体の開通.

普段あまり機能していない血管や静脈叢などの吻合枝を利用して血液を送ること.特に,形態学的・生理学的に正常ではない経路が作られた状態.

終動脈などが何らかの原因で狭窄したり閉塞した場合に作られるバイパス,など.網膜静脈にも当てはまる.

§ 全身性循環障害:内科疾患として

体液の減少した状態(摂取不十分あるいは発汗過剰,過剰利尿)で,細胞外液の浸透圧上昇により細胞内液が減少して発症する.長期の嘔吐・下痢ではNa喪失に伴う細胞外液の低張化により細胞内液が増加して発症する.

幸い,眼科領域での関連は薄い.

血圧の低下に伴う,末梢循環血流量の不足と全身組織の酸素欠乏から生じる一連の臨床症状(症候群).

![]()

2025