複 視 diplopia,double vision

■単一視:haplopia

両眼で見ているとき,正常では外界はひとつの像として認識される(両眼単一視).

ただしホロプタ horopter から外れた外界の像は,網膜の結像点が対応しないため二つに見える.これは生理的複視である.

■複 視:diplopia

ものが二つに見える状態.特に断りがなければ左右眼の視軸が揃っていないことを示している.

|

|

■ 複 視

片眼性のときと両眼性のときを区別する.

A.単眼性複視

片眼に複視を訴えるもの.水晶体亜脱臼が典型である.

広い意味で多重視を含むことがある.通常,白内障が原因で,ゴーストがでるほか,円錐角膜などの角膜の異常によるものなどが含まれる.ある施設の統計では25%ほど,とのことである.

乱視とか散大した瞳孔でダブって見えると表現されることがある.この場合は複視とは言わない.

B.両眼性複視

いわゆる普通に言う,『ものが二つに見える』.常識的に言えば,片眼を遮蔽すると消失する.

左右眼のアライメントの狂い,すなわち左右の眼球の共動性が損なわれたものであり,通常は眼筋麻痺による眼位 eye position の異常を表わす.ある施設の統計では75%ほど,とのことである.

C.両眼視

正常では二個ひと組で機能する視覚情報.

①同時視:左右眼の情報がほぼ等しく入力する.

②融像:左右眼の情報を合成する.通常,単一視となる.

③立体視:視差情報から立体感覚を得る.

②のとき,左右眼で別々のモノを見ているとすると合成されず,別々の像が重なって見える.混乱視である.実際には見ようとする対象が左右別々に映ることで複視が生じる.

ズレを意識しないように,片眼の視野情報が部分的に消去されたりする.視野闘争である.左右眼の情報を一方ずつ切り替え片眼で見ていると交代視である.当然,同時視はなく対応欠如である.

③-a 静的立体視:形態覚 form vision 機能.

③-b 動的立体視:動態覚 motion vision 機能.

D.病的複視

像のズレる方向によって,①水平複視,②上下複視,③回旋複視,がある.

E.同側性と交叉性

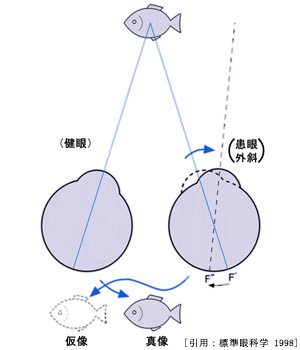

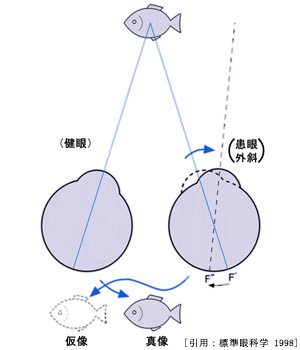

固視眼(健眼)で見る像を真像,患眼(非固視眼)に見える像を仮像という.

真像に対し仮像が患眼側にあれば同側性という.内斜視になっている.反対側にあれば交叉性複視であり,外斜視になっている.

内斜すると,(固視眼で見ている)対象物の像は(非固視眼の視野の中で)注視線に対して外側方向にあるように見える.つまり患眼側(同側)に仮像が出る.

同様に外斜(図)では,視野の中心に対して内側に対象が見えることになる.つまり,健眼側(対側→交叉性)に仮像が出る.

F.複視の原因

- 脳幹外での眼球運動神経の麻痺による複視

- 外傷(特に眼窩 blow-out fracture )を含む,外眼筋障害による複視

- 外眼筋の神経筋接合部病変による複視

- 脳幹内での眼球運動神経の麻痺による複視

- 核上性ないし核間性の眼球運動障害による複視

一般に,①共同性斜視より麻痺性斜視で,②進行性より突発性で,③年齢が進むほど,④近見よりも遠見で,それぞれ複視の訴えは強くなる.

G.頭位の観察

代償頭位(複視を打ち消そうとする

①頭部を傾ける:滑車神経麻痺

②首を曲げる:外転神経麻痺

③顎を挙げる:上方注視麻痺

眼筋麻痺 ⇒

眼筋麻痺 ⇒

► 複視は動眼神経滑車神経外転神経のいずれかの麻痺で起こる.原因としては脳血管障害・感染症・糖尿病・外傷などである.ただし,核上性の動眼神経麻痺では共同偏視のより複視は起きない.

両眼視 ⇒ 同時視・融像・立体視・horopter

両眼視 ⇒ 同時視・融像・立体視・horopter

► 両眼視は出生時には無く,6か月前後で完成するとされる.

► horopter と網膜対応

通常は眼は二つあることで左右両眼の視線は対象物方向へ一致し,左右眼による外界(視野)情報は合成され単一視している(融像).融像された視野情報は一つの目で見ている(仮想的な)感覚になっている.単一眼(cyclopean eye,κύκλωψ(cyclops)サイクロプス)という.ひとつに見える対象物を中心に認識される主観的な視野,すなわち外界情報が視空間である.この中において左右眼の合致した範囲が両眼視野,左右各々の単眼視の部分が半月状部である.

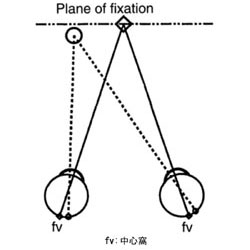

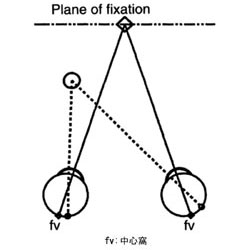

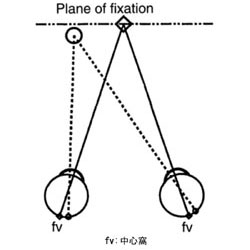

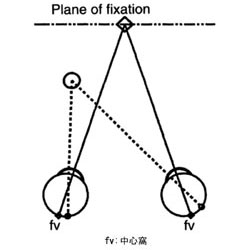

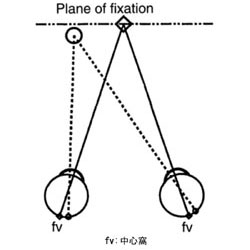

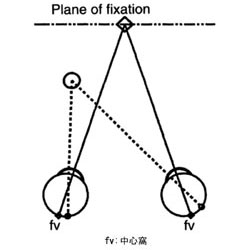

両眼視野の中で,三次元空間のおのおのの位置は左右眼にそれぞれ投影されたのち,融像・再構成されて方向を認識する.合成されるべき左右眼の位置関係が対応である.正常な両眼視では,両眼固視する注視対象は網膜中心窩に像を結び,両眼中心窩は外界注視点に対する対応点となっている.

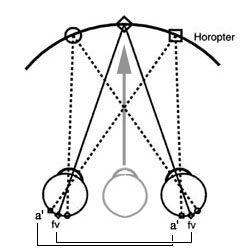

下図で◇を注視している「fv」は中心窩である.□に対しては左右眼それぞれの「a'」が対応する. |

|

|

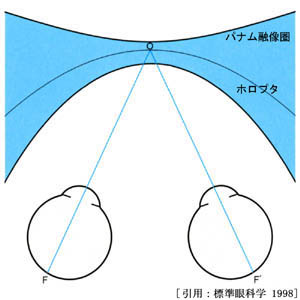

► この外界注視点を連続させると弧(理論的には円;Vieth-Müller's circle)になり,horopter という.horopter は,視空間の中で単一視が可能な外界の点の軌跡を示す.horopter をはずれると対応点に結像しない(対応点ではない位置に結像する)ため,複視を生じる.実際には horopter の前後には単一視できる,あるいは複視を自覚しない幅がある.Panum融像感覚圏である.

► さて,両眼は60〜62 mm の瞳孔間距離があり,右眼と左眼に映る外界像はわずかに異なること(視差)で奥行き感が生じる.立体視である.健常者では10秒角ほどまで認識できるとのことであるが,片眼視力0.3未満であるとか12〜13%以上の不等像視により,立体視は劣ってくる(大きい視差でないと立体感を生じない).

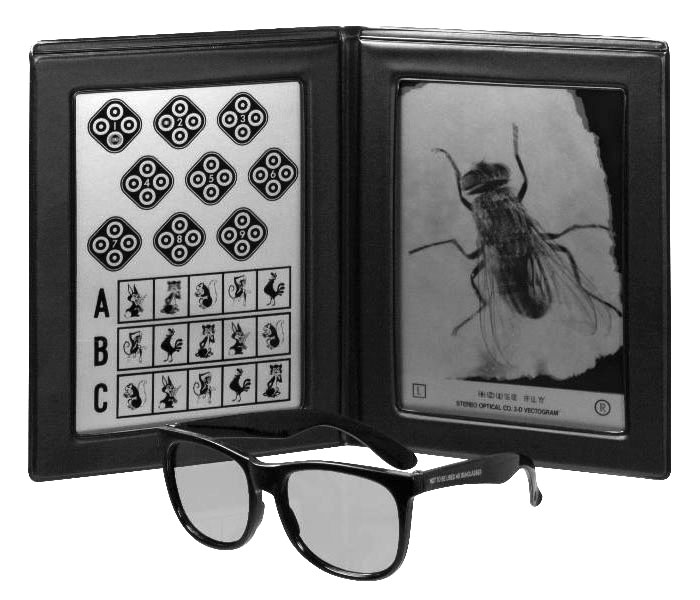

► 上にあるように立体視検査やステレオグラムは右眼左眼用に視差を作った図を提示する.一般には近見(例えば眼前40cm)にて提示された図を明視すると距離に応じた調節と輻湊が生じる.ここで立体視を認識すると例えば前に出るような像(交叉性視差による凸像)については輻湊は過剰に必要になる半面,奥に引っ込んだ像(同側性視差による凹像)については輻湊量を減らすことになる.実際には近見一定距離の提示画を見ている訳であるから(脳で)再現された立体像の奥行きと(実距離としての)輻湊量の乖離が生じる.すなわち,検査法や3D映像についての諸問題が原理的に存在する.

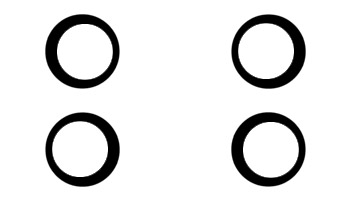

画面上で右図左図をそれぞれ右眼像左眼像とすると,上は凸に下は凹に見える筈である.原始的な立体視が体験できる.より正しくは画面上に焦点がありかつ一点を固視していること,すなわち輻湊と調節位置が同じ平面にあることが基本条件であるが,立体視検査で知るようにそのような画は偏光メガネや赤緑メガネで左右眼を分離する必要があり,ここでは少々荷が重い.

いずれにせよ一枚の画で凸像凹像が再現できることで,下図のような解説は苦しいものとなる(というか,基準面より奥にあったり手前にあっての擬似空間だろう,普通は).皆さんはどう考えますか.

【引用:日本の眼科 第81巻11号,2010】 |

立体像の知覚と調節・輻湊の距離の不一致 |

|

(a):通常の見方(自然視),調節と輻湊の距離は一致

(b):ディスプレイより飛び出して知覚させた場合(視線は画面手前で交差),調節の距離より輻湊の距離が短い

(c):ディスプレイより奥に知覚させた場合(視線は画面の後方で交差),調節の距離より輻湊の距離が長い

交差性の両眼視差(°)=α2-α1 同側性の両眼視差(°)=α3-α1

I:提示像 I′,I″:知覚される立体像 α:輻湊角(α2>α1>α3) |

![]()