[[ Altitude and Dysbaric Disorders 1 ]]

診断と治療 Vol.85 増刊号

知っておくべき救急疾患100

責任編集:葛西 猛(亀田総合病院救命救急センター長)

<B. 主要な救急疾患の診断と治療>

4. 大気圧変化による疾患

高地障害症候群(high altitude syndrome: HAS)日本においても富士山(3776m)を筆頭に3000m以上の山は相当数あり、登山による高山病の可能性はある。また、交通機関の発展により、2000〜3000m級の高度の至る自動車道もあり登山を目的としない観光客が訪れる機会も増えている。更に、海外の高地にスキーや観光で訪れる日本人も年々増加の一途をたどっており、いわゆる「高山病」にかかるチャンスは増えつつあると言える。

急速に高い高度に移動することによって起こるさまざまな生体障害を高地障害症候群(high altitude syndrome: HAS)という。高地障害症候群で重要な病態は次の3つである。

高地における生体障害の機序 高度が高くなることによって起こる生体への影響は次の2つによる。

通常我々が生活している海抜0mでの気圧は1気圧(ATA)であるが、高度が高くなるほど気圧は低下する。急激に気圧が低下すれば減圧症(decompression sickness:DCS)も起こり得る。実際、急激に18000ft(約5500m)に上昇すれば DCS となり得る。こうした気圧低下によるDCSが問題となるのは主に航空機である。通常、現在の航空機は機内の気圧がコントロールされているため DSC の起こることはないが、航空機事故ではその可能性がないとはいえない。また、潜水直後に高い高度に上昇すれば、組織溶在窒素量が多いため低い高度でも発症の可能性がある。

気圧の低下が生体に及ぼす最も大きな障害は酸素分圧の低下による低酸素症(hypoxia)である。 Daltonの法則によれば、全気体の圧力は各混合気体の分圧の和であるから、 P(t) = P(O2) + P(N)+P(x)

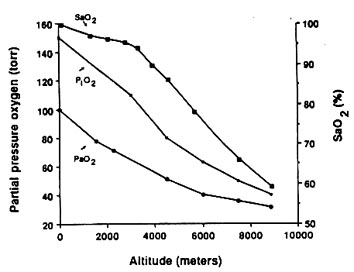

P(t):全気体の圧力 P(O2):酸素分圧 P(N):窒素酸素分圧 となっている。高度の上昇とともにP(t)が低下するのでP(O2)も酸素の組成比率(21%)のまま低下することになる。たとえば、高度4500mでは気圧はおよそ430mmHgとなり、酸素分圧(PiO2)は80mmHgに低下する。この時動脈血の酸素分圧は52mmHgまで下がり、酸素飽和度は85%を切る。これが高地における低酸素症発生の原理である。

酸素分圧の低下により低酸素血症となるとcarotid bodyにより低酸素血症が感知され呼吸中枢(延髄)を刺激して過呼吸が起こる。低酸素症に耐えるためには過換気を維持しなければならないが、過換気により低炭酸ガス血症となり呼吸性アルカローシスとなって呼吸中枢は抑制されてしまう。しかし、健康人では腎からの重炭酸利尿によって呼吸性アルカローシスは代償されpHが維持され過呼吸が続く。こうした呼吸の馴化には4〜7日かかるといわれている。acetazolamideは炭酸脱水酵素を抑制しアルカローシスの治療薬として使われる薬剤だが、重炭酸利尿を促進し呼吸性アルカローシスを速く是正するため、この馴化を短縮する。

臨床症状と治療方針[表-1-1]

[[ STEP-1 (診断と病態) ]] 発症状況と臨床症状により診断される。

発症状況:

自覚症状:

他覚所見:

鑑別すべき疾患

頻度と経過

病態生理

[[ STEP-2 (治療方針) ]] Choice-1: 登山を中止し、下山するかそのままの高度で馴化を待つ。acetazolamide 125〜250mg (2x) で症状の回復と馴化の促進が得られる。頭痛や嘔気に対しては対症療法として鎮痛剤、制吐剤の投与が有効である。 Choice-2: 不要。

Choice-2: 可能なら高圧チャンバー(hyperbaric chamber)で加圧治療を行う。これは、患者一人が入れる大きさのチャンバーでポンプ(足踏み)によって内部を加圧し2〜3気圧を作ることができ、これは2000mほどの下降に匹敵する。The Gamow Bag、The Certec Bag、Portable Altitude Chamberなどの商品がある。高圧チャンバーはポータブルで現場(高地)にあって初めて意味がある。下山し平地の医療施設に設置しても治療設備としての意味はない。

[[ STEP-1 (診断と病態) ]]

[[ STEP-2 (治療方針) ]]

[[ STEP-1 (診断と病態) ]]

interstitial local edema であり、乾性の咳嗽、作業能力の低下、労作時の呼吸困難、疲労回復時間の延長、限局性のラ音(右中肺野に多い)が主な症状である。 頻脈、頻呼吸、呼吸困難、著明な疲労感、湿性咳嗽、チアノーゼ、広範なラ音、意識障害が出現し、昏睡となって死に至る。

[[ STEP-2 (治療方針) ]]

他疾患への影響

| |||||||||||||||||||||||||||||||

高地障害の治療指針 [表-1-1]

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|

参考文献

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Home Page

Home Page

帝京大学救命救急センター

帝京大学救命救急センター

鈴木 宏昌 (dangan@ppp.bekkoame.or.jp)

Hiromasa Suzuki, MD

(Any comments, questions are welcome.)