| ぶ ど う 膜 |

| uveal tract |

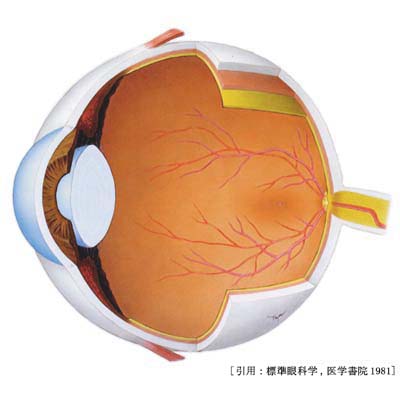

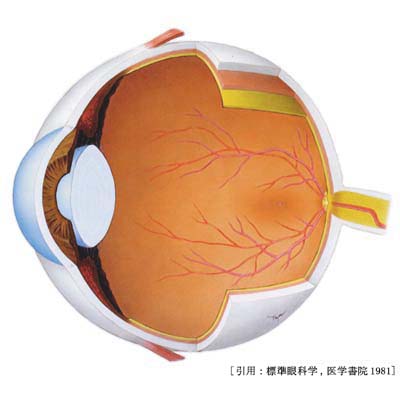

ぶどう膜 uveaは色素を含む血管膜 tunica vasculosaで,眼球壁の中膜である.

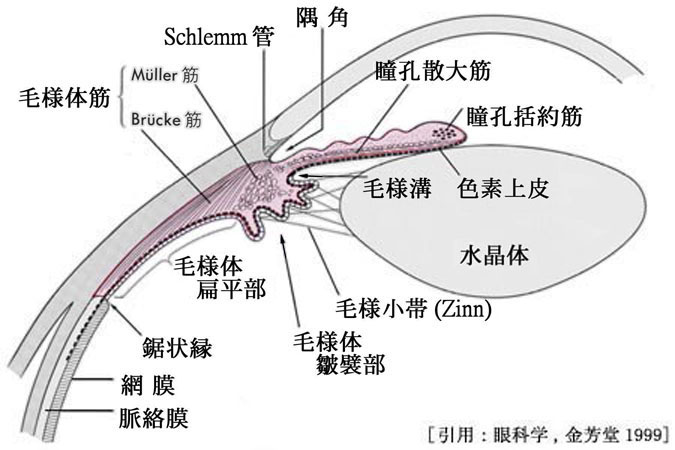

虹彩 iris,毛様体 ciliary body,脈絡膜 choroid で構成される.虹彩・毛様体は “前部ぶどう膜”,脈絡膜は “後部ぶどう膜”である.

血管 vascular systemは,網膜 retinaに栄養を与え(脈絡膜の作用),房水 aqueous humorをつくる(毛様体の作用).免疫機構や眼球形状維持にも重要である.

色素 pigmentは,暗箱 camera obscuraとして神経網膜を光学的に保護している.網膜が受ける光量調節は虹彩に依る.

また,自律神経によって自動焦点(accommodation)機能が働く.

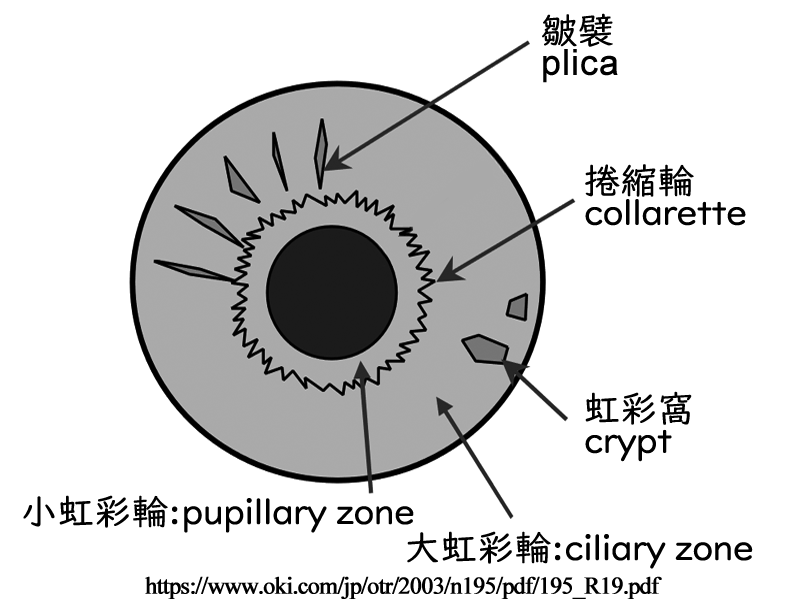

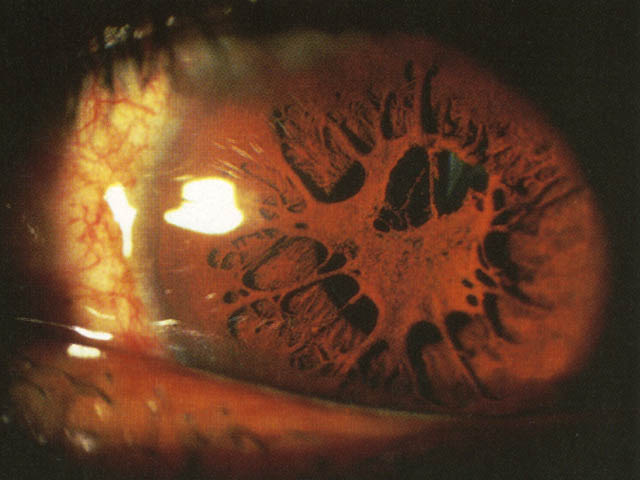

虹彩は,角膜の奥で水晶体の前面に接し,房水中に浮かぶ.中央の孔が 瞳孔 pupilである.

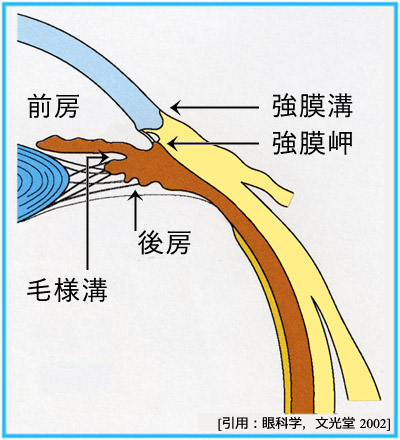

角膜と虹彩前面(と水晶体前面)で出来る空間が 前房 anterior chamberで,虹彩裏面と毛様体・水晶体・硝子体とで囲まれた空間が 後房 posterior chamberである.水晶体に押され,前房側にわずかに凸になっている.

虹彩径は12mm.虹彩厚は0.5〜0.6mmである(捲縮輪部分で最厚3mm). 周辺(根部)では薄く0.2mmほどである.角膜を通して見る虹彩・瞳孔は,角膜と前房の凸レンズ作用による拡大像(+13%:虚像)を見ていることになる(入射瞳:entrance pupil).

▣ 薄い虹彩根部は,外傷時に裂けやすい.

表面は前境界層 anterior border layerで,線維芽細胞 fibroblastと色素細胞

実質(支質)stroma iridisは,膠原線維中心の疎性結合組織,血管層,後境界板(Bruch's membrane)から成り,多くの線維芽細胞や色素細胞,マクロファージ・形質細胞を含む.虹彩血管は膠原線維に富む厚い外膜が特徴的で,瞳孔運動に対応する構造になっている.

毛細血管は 血液房水関門 blood aqueous barrierの一部を担うが,脆弱な関門機能のため炎症や手術等の機械的操作で容易に透過性亢進をきたす.ぶどう膜炎での前房混濁が主にこれである.なお,栄養補給の点では疎な虹彩組織であるため,房水に依るところが大きいそうである.

裏面には二層の色素上皮(網膜虹彩部 pars iridica retinae)がある.内層(実質側,前上皮層 anterior epithelium)は平滑筋細胞,すなわち二種類の虹彩筋 iris muscleに転換している.

①瞳孔括約筋 sphincter muscle

幅1mm,厚さ40〜80µmの帯状で瞳孔縁を取り巻き,小虹彩輪部にある.縮瞳 miosisに関与し,動眼神経内の副交感神経(コリン作動性)支配による.交感神経もわずかに関わり抑制的に作用する.三叉神経支配も加わる.

②瞳孔散大筋 dilator muscle

大虹彩輪部にあり,裏面の虹彩色素上皮に接し放射状に分布する.実質内に収縮性の

突起

spurを出す膜状の筋上皮(myoepithelial cells)で,平滑筋と上皮との中間組織と説明される.散瞳 mydriasisに関与し,上頸神経節からの交感神経(アドレナリン作動性)支配による.わずかにコリン作動性端末があり,弛緩を起こす.

前上皮層は瞳孔寄りの部位では色素上皮の形態を示し,折り返した瞳孔縁で外層(後房面)の虹彩色素上皮(後上皮層posterior epithelium)に連続する.瞳孔縁 pupillary marginには裏面の色素層の端がふちどり pigment frillとなって見えている.pupillary ruff あるいは crenation ともいう.疾患によってfrill ∕ ruffが前房側に病的にめくれた状態が ぶどう膜外反 ectropion uveaeである(先天性にも生じる).虹彩色素上皮はメラニン色素顆粒を含むほか関門機能としてデスモゾームが認められる.

通常,瞳孔は虹彩の中心から下鼻側に約0.5mmずれた位置にある.

瞳孔径の正常範囲は2〜5mm,左右差1mm以内とされている.周囲の明るさや感情の変化によって,大きさが変わる.瞳孔径を決定するのは,筋力の強い括約筋である.

▣ 糖尿病による上皮障害:上皮の性質を持つ散大筋を損傷し,散瞳不良となる.

発生上,虹彩は間葉(神経堤+中胚葉)系の前葉と外胚葉(眼杯)系の後葉に分けられる.

前葉(虹彩実質)は線維芽細胞・メラニン色素細胞・膠原線維・毛細血管が中心の結合組織である.虹彩の線維芽細胞には異物貪食能がある,とされる.

後葉(上皮細胞層)は虹彩筋(前上皮層)と色素上皮層(後上皮層)で,neural ectoderm(移動してきた神経堤細胞も合流?)由来であり,網膜(視部 pars optica)から連続する部分(網膜盲部 pars cæca=網膜虹彩部 pars iridica retinae+網膜毛様体部 pars ciliaris retinae)である.

眼杯外層は,網膜虹彩部では前上皮層となり瞳孔括約筋と瞳孔散大筋に分化する.括約筋は瞳孔縁近くで独立し,散大筋は後上皮層に接している.眼杯内層は,虹彩色素上皮⇔毛様体無色素上皮⇔感覚網膜となる.眼房側・水晶体に接する虹彩色素上皮の表面には“内境界膜”があり,毛様体〜網膜の“内境界膜”へ連続する.基底膜であるから,その外側(眼房・硝子体)は結合組織ということになる(透明な結合組織ということが眼球組織の特徴のひとつである).

虹彩の色 はメラニン色素の含有量のほか,表層の紋理,線維組織,血管組織で決まる.有色人種では表面の色素により黒〜茶を示す.白色人種では実質内の色素の多寡で青や灰にみえる(新生児の虹彩はこれに近い.色素細胞が発達するのには半年以上かかる).虹彩色や紋理は個人差があるため,眼底と共に生体認証 biometric identificationになる.

| a:小虹彩輪 |  |

| b:大虹彩輪 | |

| c:虹彩窩 | |

| d:瞳孔縁 | |

| e:大虹彩動脈輪 | |

| f:小虹彩動脈輪 | |

| g:瞳孔括約筋 | |

| h:瞳孔散大筋 | |

| i:毛様溝 | |

| j:(放射状の皺) | |

| k:(同心円状の皺) | |

| l:毛様体皺襞部 |

|

|

前房側からみると,虹彩は虹彩根部 iris rootで 強膜岬 scleral spurに接着する.この領域が隅角 chamber angleである.虹彩は隅角底を作り,毛様体へ連続する.強膜岬は,毛様体筋の起始部でもある.

後房側からみると,毛様(体)溝 sulcusで色素上皮の形態が変わる.虹彩色素上皮は色素を失い毛様体無色素上皮となる.散大筋は毛様体色素細胞層へ移行する(内部構造ではGrunert spurs突起).

毛様体 corpus ciliareは虹彩につづき脈絡膜までの組織で三角形の断面をしており,外側は(脈絡膜外腔をはさんで)毛様体筋と共に強膜に接着し,内側は後房と前部硝子体膜に面する二層の色素上皮である.虹彩に続く前方⅓のひだ部 pars plicata

|

|

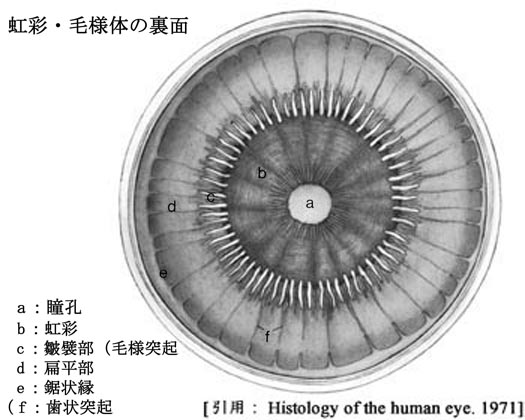

皺襞部には,毛様体突起 ciliary processesが放射状に並ぶ(70〜80個).突起の大きさは長さ約2.0mm,幅約0.5mm,高さ約1.0mm,総表面積 約6cm²である.無色素細胞の基底膜(内境界膜)からは

毛様小帯(ciliary zonule,チン小帯 zonule of Zinn)が出て,水晶体を懸架・支持する.

内部(実質 stroma)には,調節に関わる三種の毛様体筋 ciliary muscle(平滑筋)がある.

① 縦走線維(longitudinal fibers/経線線維meridional fibers;Brücke筋)

最外層にある.強膜岬あるいは線維柱帯を起始として子午線(経線)方向に縦走し,強膜あるいは脈絡膜の最前部におわる.交感神経支配により遠方視に関わる.副交感神経により房水排出の制御にも関与する.

② 放射状線維(radial fibers;Bowman筋/Iwanoff筋/Rouget筋)

中間層にある.強膜岬(あるいは線維柱帯)を起始として放射状・斜走の形態を示し,扁平部内で終止する.機能は不明という.

③ 輪状線維(circular fibers;Müller筋)

皺襞部内の虹彩根部近くで輪状に走る主要筋.副交感神経支配により近方視に関わる.

三種の筋群は独立したものではなく,三方向に織り合わされた単一筋線維の集合(平滑筋線維+結合組織)と見做されている.筋線維間には弾性線維とメラニン色素細胞が豊富である.毛様体筋は間葉組織(神経堤由来)から発生する.

▣ 毛様体血管には数多くの窓構造(開口部,fenestration)がみられる.脈絡膜血管と同様である.突起(皺襞)内では毛細血管叢が 房水 を供給し,無色素上皮を通過して後房へ分泌される.皺構造で表面積をかせいでいる.

主な分泌部分は突起の頂部である.なお突起内に筋組織はない.これらにより頭頂部にZinn小帯は付かない.

▣ 近見調節時には鋸状縁が最大0.5mmほど前方へ移動する.

扁平部では Bruch膜に毛様体筋が付着し,硝子体基底部の一部となっている.Zinn小帯(第三次硝子体)も関係する.上皮内では硝子体液を構成する大分子の結合織成分を合成・分泌している,とのことである.

表面には浅い溝(毛様線条)がある.無色素上皮層の基底膜(内境界膜)は硝子体(第二次硝子体)と接着している部分であり無色素上皮の結合組織〜実質に相当する部分が硝子体であることから,みかたを変えると,硝子体をおおう上皮構造が毛様体無色素上皮〜感覚網膜,とも考えることができる.

発生上,毛様体は間葉系の実質と外胚葉性の上皮細胞に分けられる.実質は血管叢と筋群が中心である.毛様体上皮 ciliary epitheliumは,表面の毛様体無色素上皮層 non-pigmented epitheliumと内側の有色素上皮層 pigmented epitheliumの二層構造(網膜毛様体部 pars ciliaris retinae)である.無色素上皮細胞の基底膜 basal laminaが後房〜硝子体に面し,内境界膜 inner limiting membraneである(虹彩⇔網膜視覚部の内境界膜と連続).有色素上皮細胞の基底膜は Bruch膜で,毛様体筋が付く.有色素上皮細胞は前方で瞳孔散大筋へ連続し後方は網膜色素上皮へ連続することにより,Bruch膜も毛様体から脈絡膜へとつながるものである.

鋸状縁部 ora serrataにて脈絡膜となる.二層の色素のうち内側の毛様体色素上皮層は網膜色素上皮層へ連続する.後房面の毛様体無色素上皮層は感覚網膜へ移行する.毛様体部では網膜視部のような網膜下腔は発生しにくいが,まれに離れる→剝離を発症することがある.

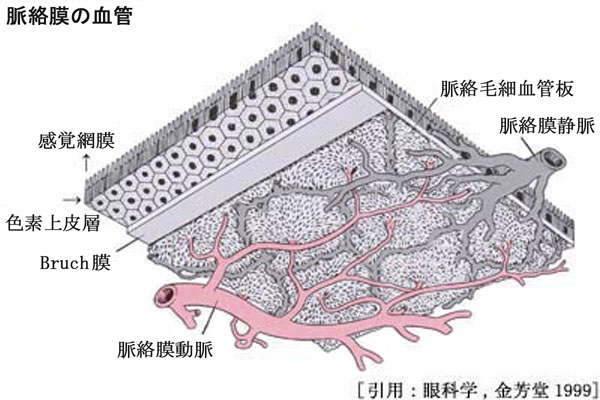

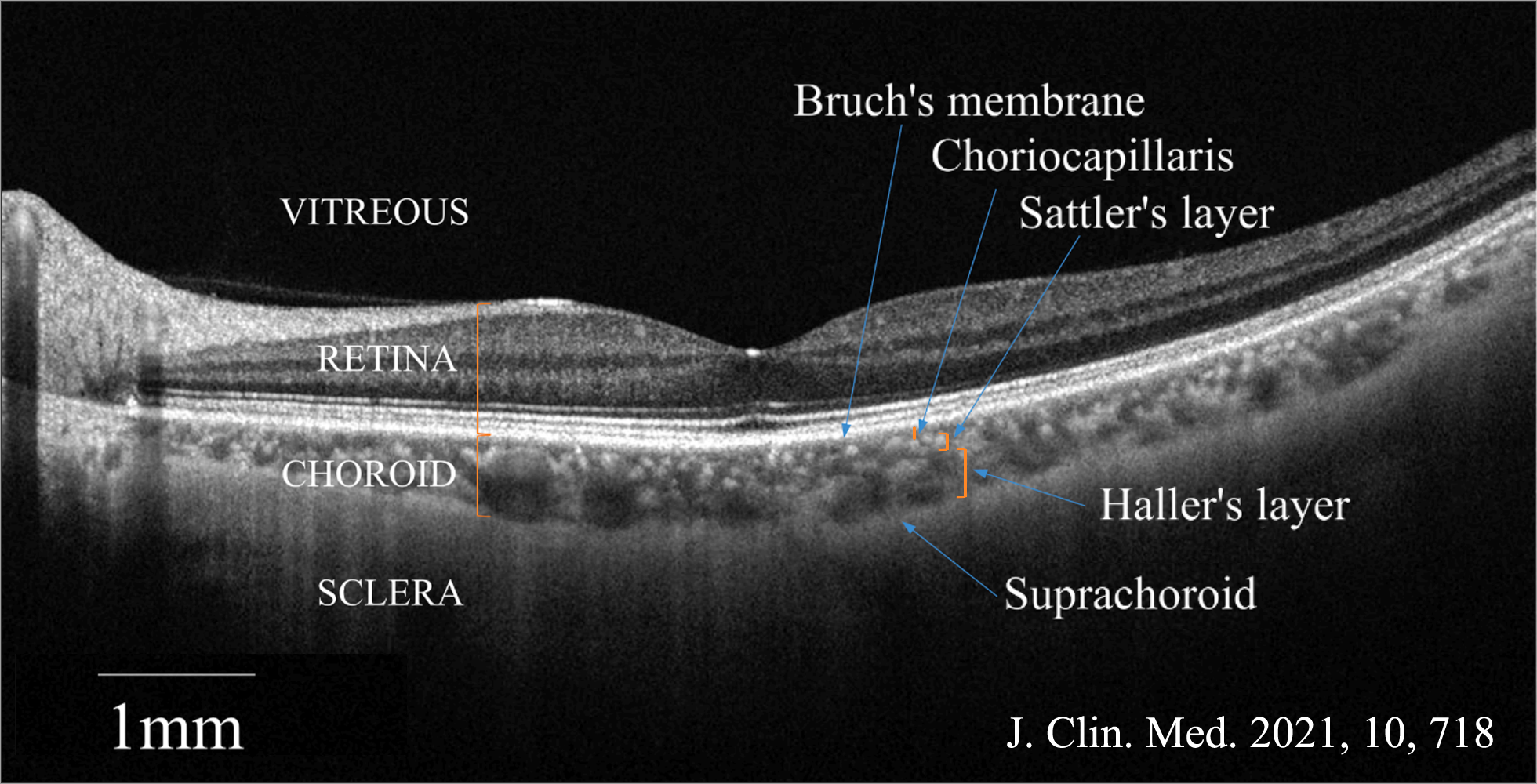

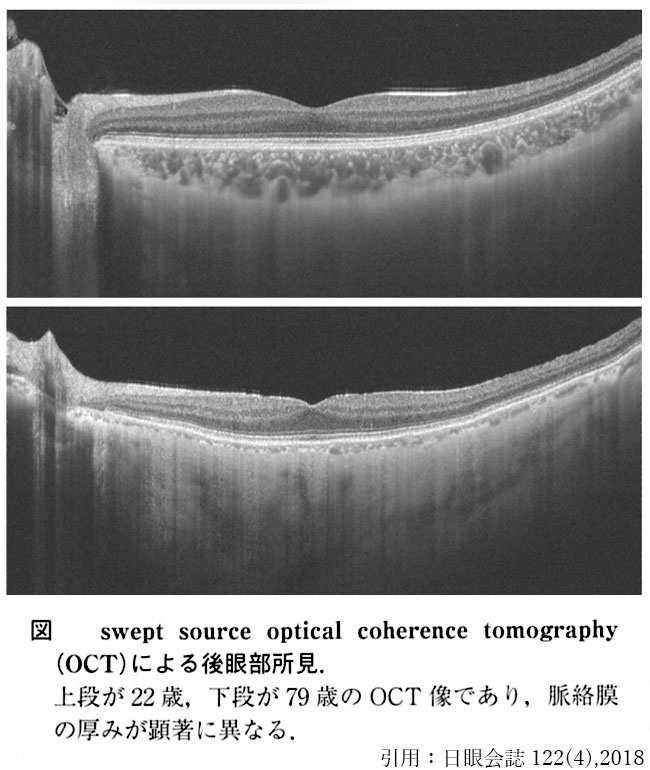

脈絡膜 choroideaは,網膜に対応するぶどう膜である.厚さは後極で200〜300μm(350㎛とのテキストもある),周辺で100〜150μmである.一般に鼻側より耳側が,下方より上方が厚い.

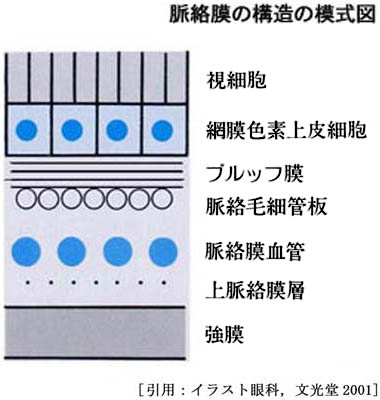

名前(脈管が絡んでいる)が示すように血管中心である.四層構造を示す.

【 脈絡膜の組織構造 】

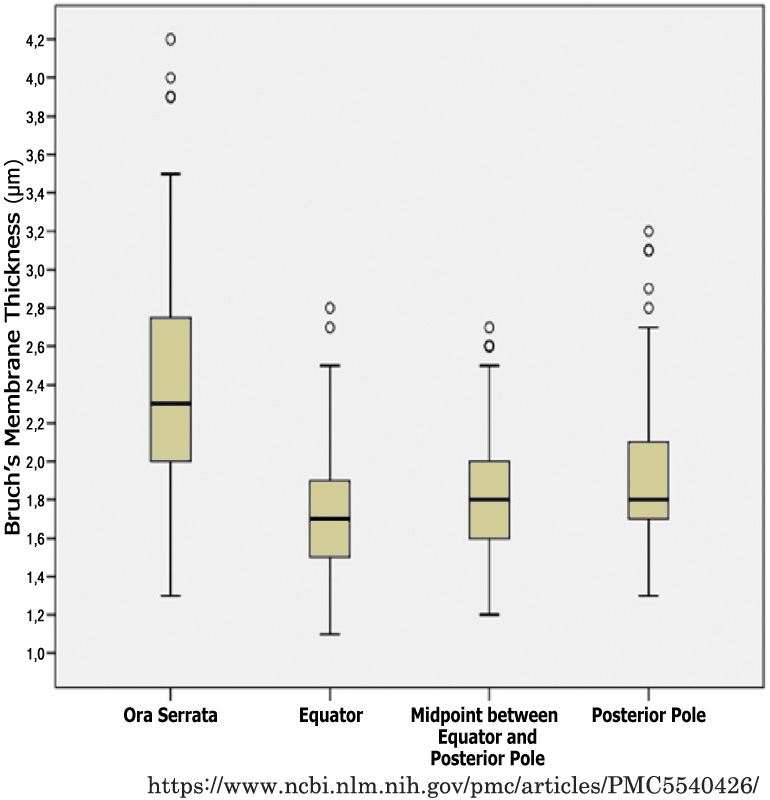

Bruch膜は 脈絡毛細血管板 choriocapillaris (CC)と 網膜色素上皮層 retinal pigment epithelium (RPE)との間にあり,厚さは約2μm.網膜側から,網膜色素上皮の基底膜,内側膠原線維層,弾性線維層,外側膠原線維層,脈絡毛細血管の基底膜,の5層(Hogan,1971)から成り,膠原層はIV型コラーゲンを,弾性板はエラスチンを主体とする.その他に,ラミニン,ヒアルロン酸,コンドロイチン硫酸,デルマタン硫酸,ヘパラン硫酸,フィブロネクチンなどを含む.

網膜視細胞の機能維持として,色素上皮細胞と脈絡毛細血管との複合体と考える

(RPE-CC complex

網膜色素上皮代謝の輸送経路であることから,代謝産物の蓄積など加齢変化が現われる.また,伸縮性は調節や眼圧変化に関与する.

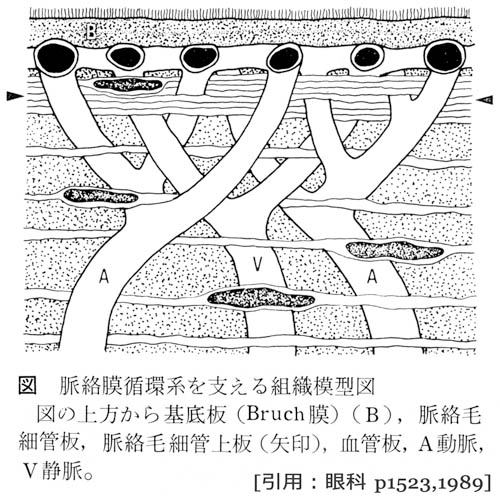

脈絡毛細(血)管板 (Ruysch layer)は

厚さ数μmの扁平で密な網目の一枚シートで,

Bruch膜側の内皮細胞には数多くの窓構造(fenestration,径 約60〜80nm)がみられる.視細胞に必要な栄養や酸素を供給するほか,組織液は血液の60〜70%の血清タンパクを含み,網膜から脈絡膜へ向かう静水圧勾配が感覚網膜を色素上皮へ押し付ける力となっている.

毛細管板は脈絡膜独自のもので,毛様体への連続性はない.

血管層 vessel layer(あるいは血管板 lamina vasculosa,脈絡膜実質 choroidal stromaあるいは固有層)は脈絡膜の大部分を占める.内層

後極では動脈成分が多く,周辺では静脈成分が多くなる.血管構造は一般の小動静脈と共通であるが,静脈では弁構造がない.黄斑下以外は吻合はほとんどなく,脈絡毛細管板への接続は終動脈形態である.これらにより脈絡膜血行障害の発生パターンが決まるようである.

血管外が間質である.膠原線維,弾性線維,多くのメラノサイト melanocyteのほか,リンパ球 lymphocyte,形質細胞 plasma cell,マスト細胞 mast cell,線維芽細胞 fibroblast,平滑筋細胞が存在する.色素細胞は,遮光だけでなく管腔構造の維持にも重要とされる.

上脈絡膜 suprachoroid(あるいは脈絡上板 epichoroid)が最外層で,約30μm.

melanocyteを多く含み,長・短の毛様(体)神経 ciliary nerve,長・短の後毛様(体)動脈 posterior ciliary arteryなどを通す.

弾性線維や膠原線維,線維芽細胞,色素細胞の疎な結合織により,脈絡膜の強膜への接着は鋸状縁から赤道部にかけては弱く,後極で強い.これらにより上脈絡膜腔(脈絡膜上腔/脈絡膜外腔)の代謝産物は渦静脈へ向かう.炎症状態では浮腫の場となる.

▣ 脈絡膜上腔は毛様体上腔に連続し,滲出液の貯留,細胞浸潤,細胞増殖の場となる.

▣ 脈絡毛細管上板

▣ IA画像処理による血管密度は,周辺部<後極部,上半<下半であった(眼杯裂関係で下が薄いことにはならないらしい).

▣ 脈絡膜厚の日内変動:主として脈絡膜血管管腔の拡張・収縮の影響を受け,早朝に最も厚く,夕刻に最も薄くなる(20~40μmの変動),とのことである(12㎛の変動という報告もある).

OCTによると,健常人の脈絡膜厚は左眼より右眼が有意に厚い(RuizⲻMedrano,2015)とのことである.

▣ 菲薄脈絡膜(leptochoroid):眼軸長や年齢に逆相関する.高度の菲薄化(30㎛↓)は視機能に影響する.

▣ 肥厚脈絡膜(pachychoroid)関連疾患:外層血管の拡張pachyvesselsと内層の菲薄化に因る病態. ▣ Bruch膜厚:眼軸長と相関しない,そうである. ▣ 血管外平滑筋:眼球の発育や調節の際の中心窩位置の安定化や眼球形状の維持に関わる,と考えられている. ▣ 脈絡膜と毛様体は“intrauveal compact zone”と呼ぶ緻密層で仕切られているとのこと(ハムスターでの電顕観察1983).ぶどう膜内といえども横の物質移動は自由ではないらしい.

眼動脈 ophthalmic arteryは,網膜中心動脈 central retinal arteryと毛様(体)動脈 ciliary arteryとに分かれ眼内へ分布する(毛様(体)動脈は複数あるので 『arteries 』とするべきか).

ぶどう膜には,毛様(体)動脈が分布する.更に毛様(体)動脈は,①前毛様(体)動脈,②後毛様(体)動脈,とに分かれる.

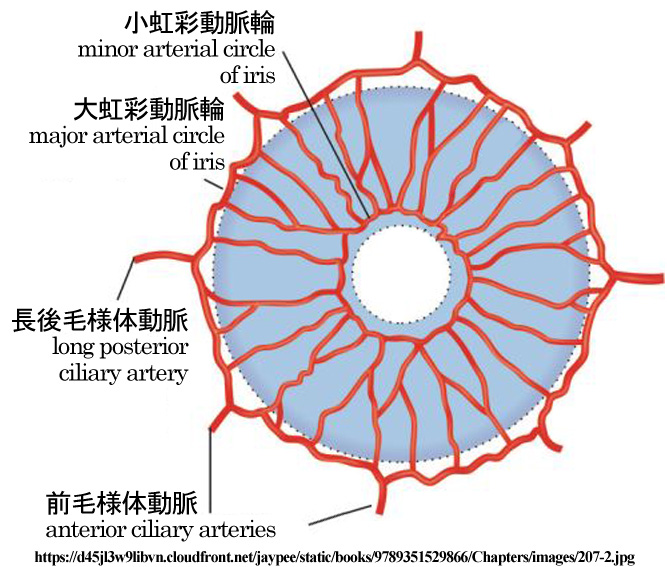

【 大虹彩動脈輪付近の血管模式図 】

①前毛様(体)動脈:anterior ciliary arteries(上右図,赤血管)

四直筋に沿って筋付着部から眼内へ入り,毛様体内で長後毛様動脈と吻合し,大虹彩動脈輪 the major arterial circle of the irisを作る.さらに,虹彩内では捲縮輪部に相当して小虹彩動脈輪 the minor arterial circle of the irisを作る.

②後毛様(体)動脈:posterior ciliary arteries

眼球後部,視神経周囲に於て強膜から眼内へ入る.

10数本ある短後毛様動脈 SPCA は後部脈絡膜(後極~赤道部あたり)へ放射状に分布する.動脈間にはほとんど交通がなく支配範囲は独立,すなわち網膜血管と同様に終動脈と見做すことができる.

乳頭へは周乳頭に於て,径400μmの輪状に走る細動脈(Zinn᠆Haller動脈輪)となり,ここから12本ほど乳頭周囲に分布する.

ほぼ3時・9時の位置で赤道を越えて前進する2本の長後毛様動脈 LPCA は毛様体内で前毛様動脈と吻合し,大虹彩動脈輪 the major arterial circle of the irisを作る.虹彩内では捲縮輪部に相当して小虹彩動脈輪 the minor arterial circle of the irisを作る.毛様体からの反回枝は前部脈絡膜(赤道部から前方)に分布する.

③

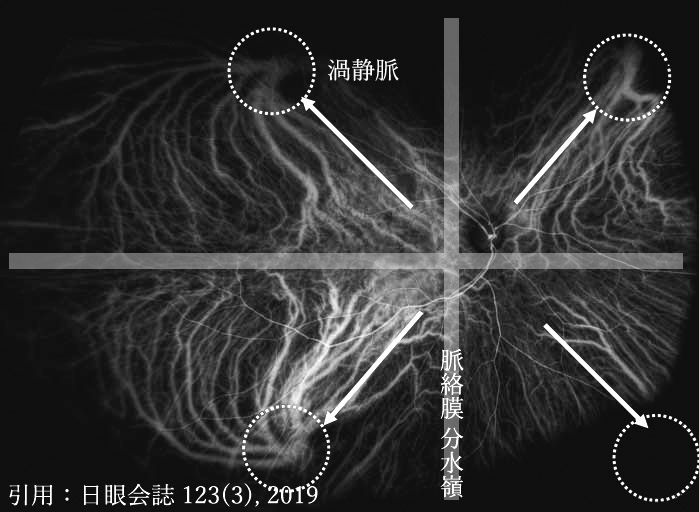

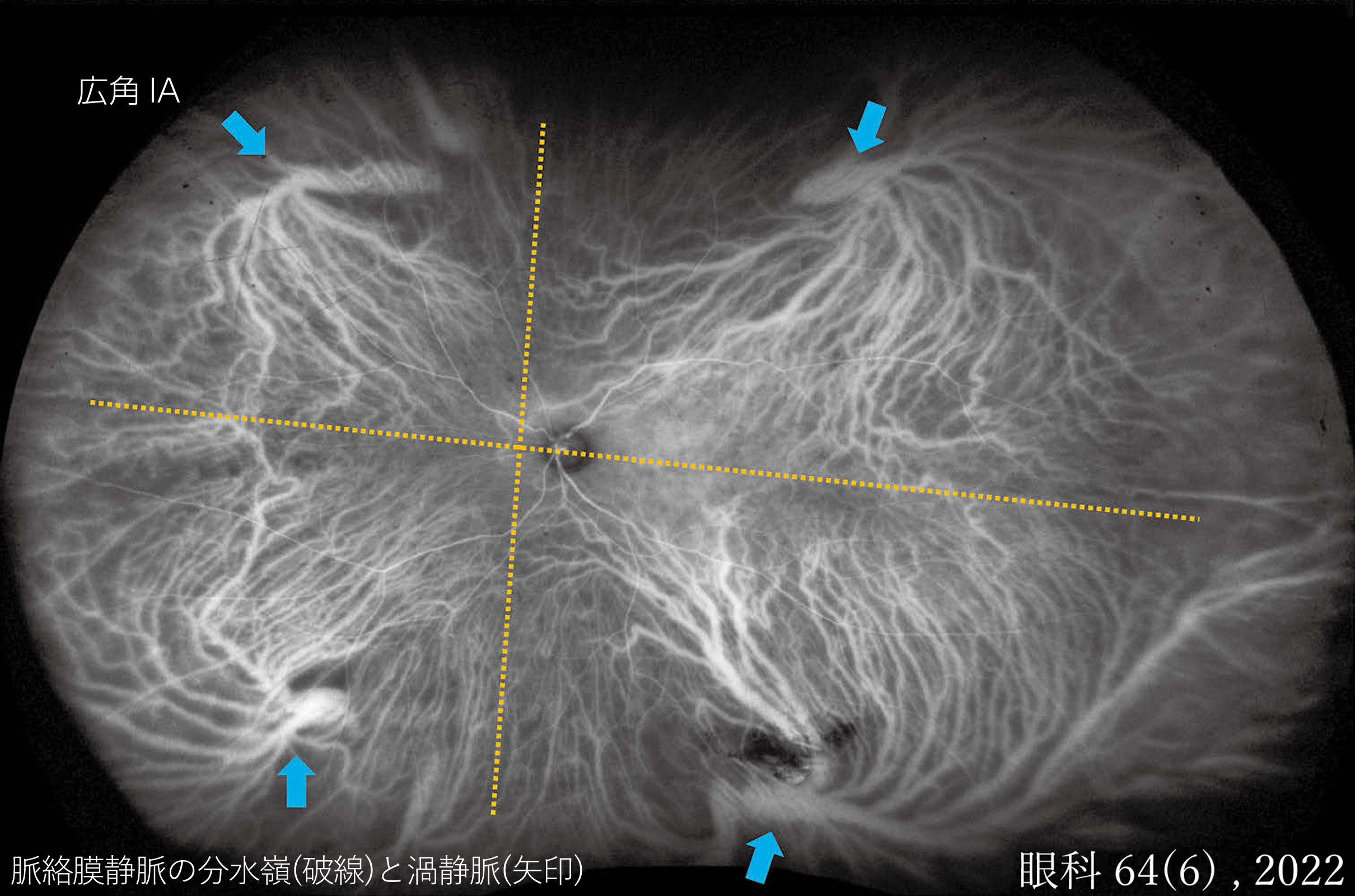

ぶどう膜の血流は,渦静脈 venae choroideae oculiに集まる.膨大部 ampullaに合流する形態が渦巻き状となっている.渦静脈は典型的には四象限にある(いや,例外のほうが多いか ?).これにより,各象限は分水嶺の形態を示している.

赤道部で強膜を貫通したのち眼外で集合すると

(上・下)眼静脈となって上(・下)眼窩裂を通過し,頭蓋内の海綿静脈洞に入る.

毛様体血管叢などぶどう膜血流の一部は 房水静脈 と共に輪部強膜内で血管叢を作り,強膜上静脈 → 前毛様体静脈から眼静脈に合流する.

網膜中心静脈は網膜中心動脈に対応し,後毛様(体)動脈に対応するのが渦静脈である.前毛様(体)動脈には前毛様(体)静脈が対応する(が,前毛様体静脈は房水の排出経路でもある).

④脳質量は体重の凡そ2%,安静時の血流量の分布は15%,酸素消費は20%,全エネルギーも同程度,グルコース消費量は50%,とのことである.これを体重の凡そ一万分の一の質量の眼球に当てはめてみると,血流量は凡そ7.5‰ ということで,眼は大飯食いとわかる.サル眼での研究で,検討できた体組織の中で単位質量あたりの血流が最も高いのが脈絡膜(特に,中心窩下と乳頭周囲)であった,とのことである.同等血流量であるのが腎で,肝の2倍,脳の3倍だそうである.

⑤眼球内での配分は,脈絡膜へ65%,毛様体28%,虹彩5%,網膜2%との報告がある(あるテキストでは脈絡膜80%,虹彩毛様体15%,網膜5%.ぶどう膜は網膜の85倍.等の記述がある).脈絡膜内では後極部・乳頭周囲でより多くの血流を必要としていると考えられる.なお,酸素消費(動静脈間の酸素分圧の差)は,網膜の30数%に対し10分の1以下とのことで,脈絡膜毛細血管は径が大きく流量・流速が稼げるため,神経上皮層への代謝エネルギーの供給以上に温度上昇を抑さえている可能性が大きい(水冷式),とのことである.

ぶどう膜には,交感神経,副交感神経,三叉神経第一枝(眼神経)が分布する.

長毛様体神経 long ciliary nerveは,三叉神経第一枝から分かれた鼻毛様体神経 nasociliary nerveの主要部で,知覚線維(内臓痛覚;主に前眼部)と上頸神経節由来の交感神経線維(虹彩毛様体筋と脈絡膜血管に分布)を含む.

短毛様体神経 short ciliary nerveは毛様体神経節からの枝で,鼻毛様神経の一部(交通枝・知覚根;知覚は主に後眼部)に動眼神経を経由する副交感神経線維とわずかの交感神経線維を含む.副交感神経の内訳は、虹彩線維が5%,調節に関与する毛様体線維が95%,とのことであるが,脈絡膜血管にも交感神経線維のほか副交感の分布がある.節後線維は例外的に有髄神経線維で,速い伝導速度となっている.

虹彩筋と毛様体筋が内眼筋である.内眼筋は交感・副交感神経の相反性二重支配を受ける.

交感神経:アドレナリン作動性神経.主にα受容体

瞳孔括約筋・・・α₁収縮,β₂弛緩

瞳孔散大筋・・・α₁収縮

毛様体縦走筋(Brücke)・・・β₂収縮(毛様体は円周が大きくなる,すなわち遠方視

瞼板筋(Müller)・・・α₁収縮(瞼裂開大).

毛様体血管・・・・

α₁収縮

毛様体上皮・・・・

α₂房水分泌減少,

β₂房水分泌増加(β₁受容体は少ない,

副交感神経:動眼神経内を走るコリン作動性神経.M₃

瞳孔括約筋・・・収縮(縮瞳)

瞳孔散大筋・・・弛緩(縮瞳)

毛様体輪状筋(Müller)・・・収縮(毛様体は円周が小さくなる,すなわち近方視

・虹彩では,副交感神経の作用で括約筋の収縮と同時に散大筋の弛緩が平行する(縮瞳).対して,交感神経の作用は散大筋の収縮が主となる(散瞳).これらにより副交感神経系が優位の二重支配となる.

三叉神経の刺激では括約筋が収縮し散大筋が弛緩する.メラノサイトは交感神経の支配を受ける.

・毛様体では,副交感神経線維が主力となる.大脳皮質視覚野で認識される網膜像のぼやけにより作動し,焦点調節 auto-focusを行なう.遠→近のピント移動のほうが速く,近→遠の移動のほうが遅い.暗黒では調節無刺激状態となり,屈折状態は遠点と近点の間になる.調節安静位である.調節安静位とは,交感神経・副交感神経の均衡状態である.交感神経は遠方視(負の調節)に,副交感神経は近方視(正の調節)に関与することから,調節無刺激とは両者の均衡を示している.

・脈絡膜では,虹彩・毛様体のような作用筋はないが,脈絡膜血管平滑筋に作用(交感神経α₁レセプタ)し,交感神経刺激によりぶどう膜血流は減少する.副交感神経刺激では一酸化窒素を介して血管拡張が起こる.血圧変動に対するレギュレーションになっているが作用が弱く,網膜血管と比べ変動の影響を受けやすいとされる.

また,痛覚がある.

血液房水関門(柵)bloodⲻaqueous barrier と 血液網膜関門(柵)bloodⲻretinal barrier がある.

虹彩の血管は窓構造 fenestrationがなく,内皮細胞にはtight junctionがみられることから,関門barrier機能があることがわかる.

毛様体では血管は有窓血管であり,無色素上皮のtight junctionがbarrier機能を果たしている.

脈絡毛細血管板は有窓血管であり,物理的なbarrier機能はBruch膜と網膜色素上皮にある.大きな分子はBruch膜で阻止され,小さい分子は色素上皮のtight junctionによる.逆方向は脈絡毛細管上板によって阻止され脈絡膜血管層方向へは拡散しないそうである.

虹彩毛様体

胎生第8週ころ眼杯は急速に拡大し,原始角膜と水晶体胞との間に空間ができ始める.前房である.この部の間葉細胞により瞳孔膜が形成される.多層化する眼杯(網膜視覚部)の先端から新たに単層立方上皮が発育し,網膜盲部となる.元の先端部が境界としての鋸状縁なのは言うまでもない.虹彩裏の間葉組織と水晶体血管膜が縮退するにつれ後房が形成される.瞳孔膜が消失し前後房が交通するのは第9月である.

虹彩平滑筋は色素上皮層から発生する.毛様体平滑筋は間葉組織から発生する.これらの筋群が完成するのは出生後である.

脈絡膜

眼杯が形成されると眼杯外層に接し毛細血管網が生じ,脈絡膜原基となる.さらに外周には間葉細胞が集合し,やや太い血管網と強膜が形成される.これらの血管網には後毛様動脈が眼動脈から連絡する.

虹彩毛様体

色素が脱落する.虹彩紋理は不明瞭化する.実質は菲薄化する.虹彩分離をきたす.縮瞳傾向を示す(実質の弾力性低下,散大筋のほうが萎縮・硝子様変性が強く起こる.括約筋も硬化する.

神経刺激伝達の減少(特に交感神経で減衰し副交感神経の相対的優位状態となる),

毛様体筋の収縮力はあまり変わらない,とされる.

脈絡膜

加齢・近視化・眼軸長の伸長で菲薄化する.これは豹紋状眼底に関連する.

網膜色素上皮細胞由来の成分がBruch膜内に蓄積し,ドルーゼンとなる.さらにマクロファージなど炎症細胞が遊走・浸潤し,慢性炎症が持続する.

Bruch膜厚は出生時2.0μm→90代で4.7μmと肥厚するのに対し,脈絡膜は200→80μmと菲薄化する.

主にHaller層が萎縮するが,同時に脈絡毛細血管密度・毛細血管径も6割程になる,とのこと.特に60歳以降で厚の減少が観察されるそうである.

さて目の色は,地域・人種によって差がある.ぶどう膜の色は,基本的にメラニン色素に依存する.おおよそ,多 ← 黒(こげ茶)>茶>黄>緑>青>灰 → 少,ということで「くろめ」というのは,白人には通じない ?

現在分かっている虹彩の色を決定する遺伝子はEYCL3(15番染色体)とEYCL1(19番染色体)である.

「色」とはつまるところ,反射した光(波長)に依存する.どの波長が吸収されどの可視波長がわれわれの眼に多く届くのか,ということだ.「黒」とはすべての光を吸収する状態,「白」とはすべての光が反射する状態,となる.

茶~黄は色素の種類,青い目というのは色素は深部にあるが,ほとんどないかあっても「小さい」というのがミソらしい.「小さい」顆粒では当たった光が散乱するとき短波長のほうが10倍強く散乱するのだそうである(レイリー散乱).これにより青が強調されて見えることになる.

さらに色素が少ないと血管の赤色と混ざり,紫色を示すとのことである(まさに「にじ色」だね).

最も希少なのが灰色でメラニンが無く,実質の膠原線維で乱反射(ミー散乱)して発色?している,とのことである.

![]()