| 眼球付属器 |

| ocular adnexa Ⅰ |

眉毛,眼瞼,結膜,涙器,眼筋,眼窩 が眼付属器である.

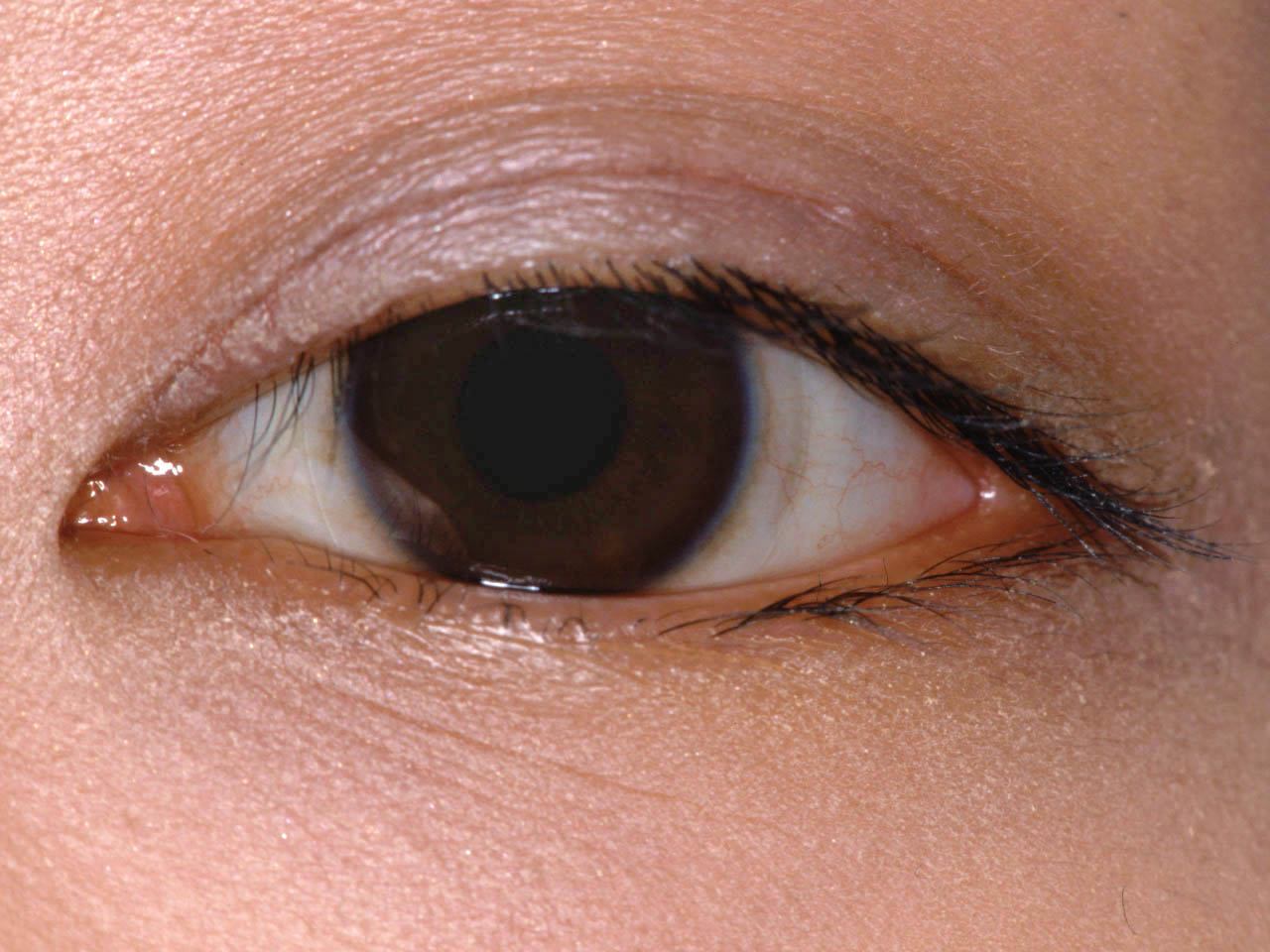

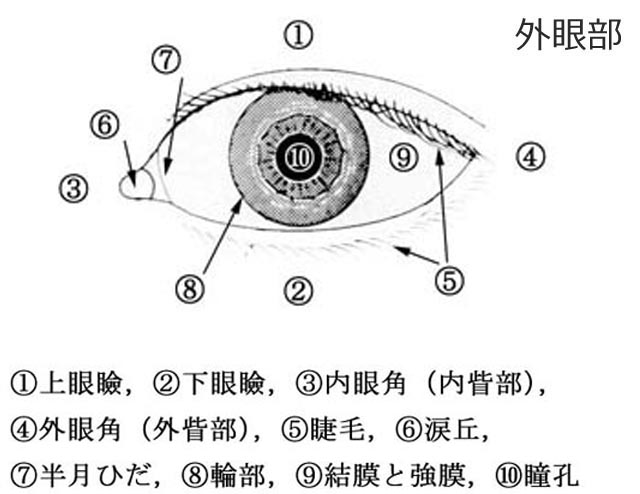

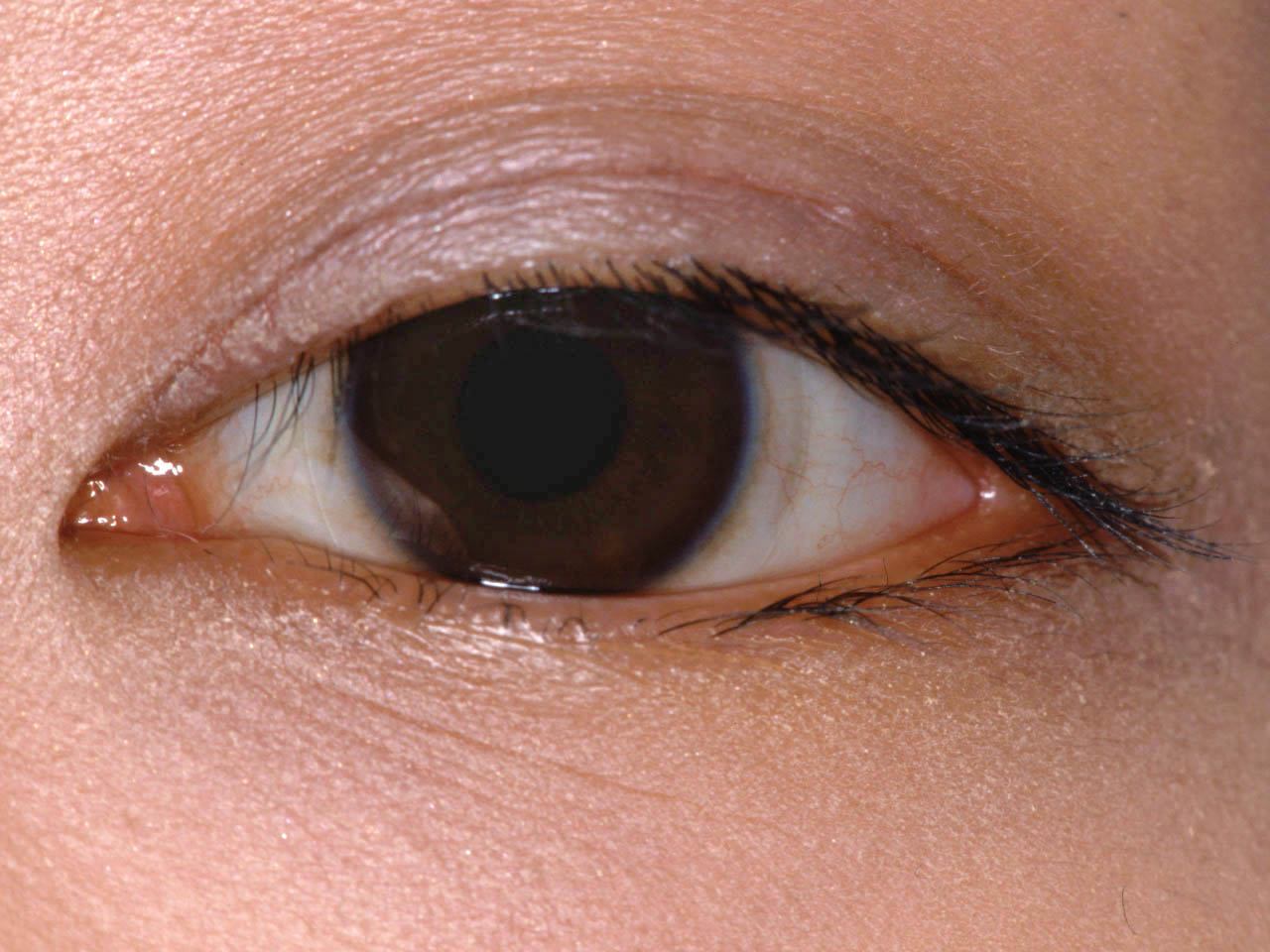

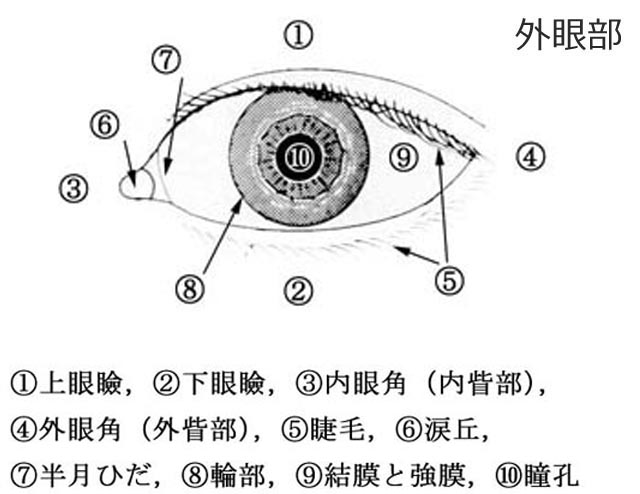

露出した部分が,外眼である(強角膜は,外眼に含める場合と除外する場合がある).

|

|

眼瞼 eyelids は上眼瞼と下眼瞼とがあり,眼を開ける動作を開瞼,閉じることを閉瞼という.開瞼時は,ほぼ上眼瞼が上がるが,わずかに下眼瞼も下がる.閉じる時に上下があわさる(あるいは,睫毛の生え際から奥の眼球に接する)端が瞼縁

【 前眼部計測参考値 】

瞼裂の鼻側端が内眼角(

眼瞼皮膚は人体の中で最も薄い.皮下組織に脂肪組織はみられない.

皮膚の下に筋層がある.

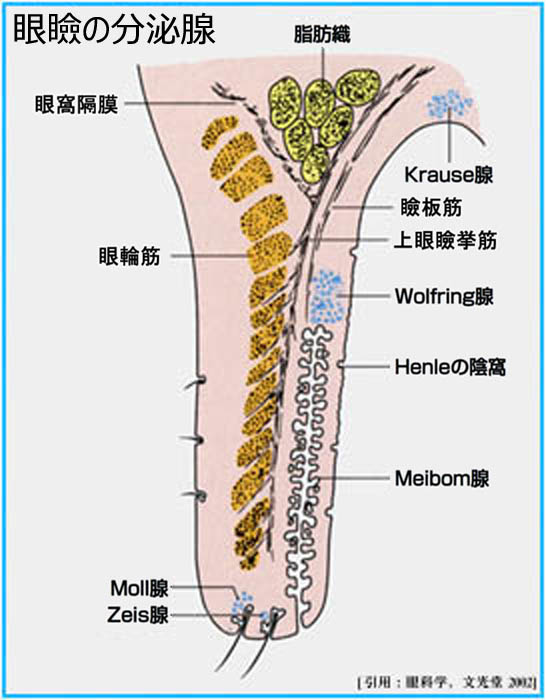

① 眼輪筋(musculus orbicularis oculi ∕ orbicularis oculi muscle:横紋筋,顔面神経支配.

閉瞼に作用する眼輪筋は眼瞼をとり巻き,内・外側眼瞼靱帯

・眼瞼部(palpebral part of orbicularis oculi)

・毛様束(瞼縁束(ciliary bundle of palpebral part of orbicularis oculi),Riolan筋.

・深部((涙囊部(deep part of palpebral part of orbicularis oculi),Horner筋・瞼板張筋.

・眼窩部(orbital part of orbicularis oculi)

| ✔ |

Horner筋は下眼瞼に緊張を与えている. |

② 上眼瞼挙筋:横紋筋,動眼神経支配.

上眼瞼挙筋 levator palpebrae superiorisは総腱輪から起こり,多数の腱に分かれて瞼板の前面と眼輪筋まわりに付着する.腱膜の両端(鼻側・耳側)は,それぞれの眼瞼靱帯の奥に付く.眼瞼の挙上の主役.

③ 瞼板筋(Müller筋):平滑筋,交感神経支配(α受容体).

・上瞼板筋:上眼瞼挙筋の腱から別れ瞼板上縁に付着.

・下瞼板筋:下直・下斜の筋膜から出て下瞼板下縁に付着.

④ 瞼板 tarsus palpebrae ∕ tarsal plate

眼瞼の芯となり,形を保つ.密に織り込まれた膠原線維組織で,約0.7mm厚(OCTによると1mm弱と報告されている).両端で内・外側眼瞼靱帯が水平方向に緊張を与える.内部に 瞼板腺(Meibom腺)がある.

● Meibom腺 tarsal glands

皮脂腺meibocytesの一種で,脂肪酸・ワックス・ステロール・リン脂質,セラミド.などのmeibumを分泌する.支配神経は涙腺同様,主に副交感神経である.上眼瞼に30〜40個,下眼瞼にはその¾? ほどあり,最長8mmほどとか.

眼瞼縁の腺開口部は睫毛より後方で,涙液の防波堤ともなる.涙液メニスカス marginal tear stripである(メニスカス meniscusは上下に形成 menisci).

|

|

● 睫毛 cilia(sg. cilium)∕ eyelashes

眼瞼前縁に睫毛がある.上150〜250本,下100〜150本ほどで,2週間弱で生え変わる.睫毛は,涙湖周囲には無い.

睫毛毛根部にアポクリン汗腺(Moll腺)と 皮脂腺(Zeis腺)が付属する(睫毛腺).

| ✔ | ciliumは生物一般では,繊毛を指す.語源的には睫毛である. |

● Moll腺 Moll's glands:汗腺

ライソゾーム,膜結合型ムチン,Ig-Aなどの分泌により局部防御・抗菌に作用.

● Zeis腺 Zeis' glands:脂腺

涙液油層の成分

|

|

| 【 眼瞼 断面図 】 |

☆ 血管

眼瞼内眼角では,外頸動脈からの顔面動脈の終枝として眼角動脈が分布する.これは眼動脈の枝である鼻背動脈と吻合している.眼瞼部では涙腺動脈の終枝や下眼窩動脈などが眼瞼縁で上眼瞼動脈弓・下瞼板動脈弓を作り分布する.

☆ まばたき:瞬目という.要するに,開瞼状態から閉瞼→開瞼の一連の動作.

一回の瞬目によって 数msec は暗闇となり情報が遮断される.瞬目には,眼球の保護,湿潤(光学特性の修復を含む涙液層の再構成),涙液の排泄,眼筋の休息,網膜感度の更新,緊張の解消などの役割がある.

・自然瞬目 ・・・・・ 通常の生理現象

・反射性瞬目 ・・・・・ ゴミなどの異物が目に入らないように防御したり,急な物音や光などによって驚いたときの閉瞼動作.

(0.25秒以内の瞬目であれば強い光による網膜損傷は避けられる,そうである.)

・随意性瞬目 ・・・・・ 意識的な閉瞼.

・自発性瞬目 ・・・・・ 上記以外の外的要因で生じる瞬目.心理的状態と深く関わっているといわれる.

これらにより1分間に平均10数回の瞬目が起こる.瞬目後,縮瞳が観察される.

☆ 眼窩隔膜 orbital septum

眼瞼は,眼窩隔膜で前葉と後葉に分ける.

前葉は皮膚と眼輪筋,後葉は眼瞼挙筋・瞼板筋・瞼板,副涙腺などである.

★ 眉毛 eyebrows ∕ supercilia

顔の表情に重要なパーツであるほか,触覚のセンサーとして危険を察知する.しかし,立毛筋がない.皮脂腺は多いがエクリン汗腺はほとんどない.よって,汗する部分は額の領域ということになる.

★ なお,superciliumの語が先にあり,逆成によりciliumが(上)眼瞼・睫毛の意味になり,眼の周りに関係のある構造(毛様体関連)をも指すようになったそうです.

上下の鼻側瞼縁には涙点が開き,涙液を吸引している.

Meibom腺の開口部が,眼瞼皮膚と眼瞼結膜との境界となる.皮膚の角化層は結膜には無い.

☑ Meibom腺機能不全 Meibomian Gland Dysfunction

【 ![]() ドライアイ 】

ドライアイ 】

分泌増加型と分泌減少型と,双方の機能不全が存在する.原因部位では腺開口部(の閉塞)と腺細胞の異常がある.眼瞼の立場では„眼瞼炎“(主に分泌過多)に,涙液の立場では„ドライアイ“(主に分泌減少)に関係する.

☑ 眼瞼炎

1) 眼瞼皮膚炎:感染では単純ヘルペス眼瞼炎,非感染ではアトピー

2) 前部眼瞼炎:(睫毛部中心)ブドウ球菌感染

3) 後部眼瞼炎:(Meibom腺中心)感染では麦粒腫,非感染ではMeibom腺機能不全などのアレルギー炎となる.

4) 結膜炎:瞼結膜

☑ ものもらい

1) 麦粒腫:急性化膿性炎症.

a)外麦粒腫.Zeis腺,時にMoll腺. b)内麦粒腫.Meibom腺.

2) 霰粒腫:慢性肉芽腫性炎症.脂質に対する異物反応として類上皮細胞や巨細胞の形成,経過により線維化・瘢痕化.時に細菌感染.

a)表層霰粒腫,

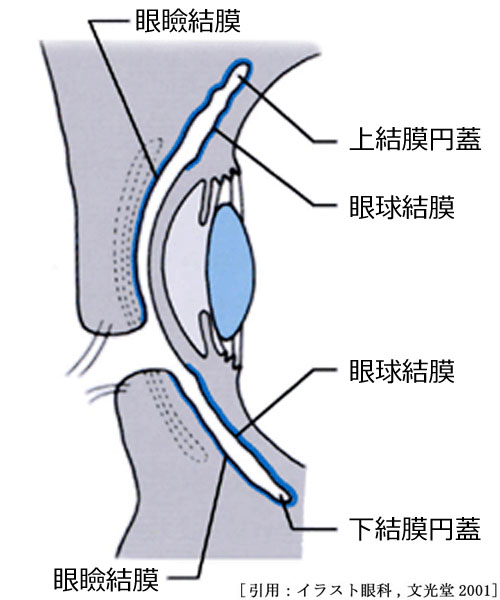

結膜は,角膜と共に眼表面 ocular surfaceを構成する粘膜組織である.また,眼瞼と眼球を継ぎ,眼球の動きを助ける.

眼球表面が(眼)球結膜(bulbar or ocular ~)で,奥へ行くと 円蓋部 fornixで眼瞼裏面の(眼)瞼結膜(palpebral or tarsal ~)へ移行する.瞼結膜は瞼板に接する瞼板部と瞼板のない眼窩部から成る.

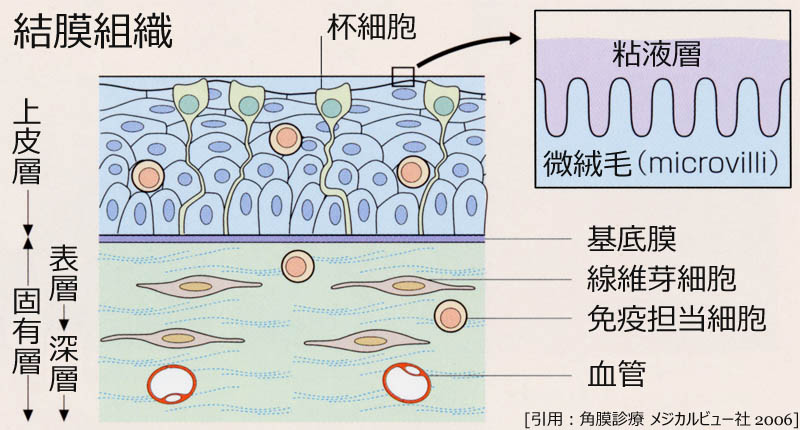

結膜上皮は5〜7層の非角化(重層)円柱上皮細胞層である.球結膜では輪部に向かい扁平上皮となり角膜上皮と連続する.円蓋部で飜転した瞼結膜は,瞼縁部に近づくと再び扁平上皮となる.粘液(分泌型ムチン)を分泌する杯細胞 goblet cellsがあり,結膜上皮の表面には微絨毛 microvilliを介して膜結合型ムチンが発現し,糖衣となっている.結膜上皮細胞間にはタイトジャンクションがあり,抗原の結膜固有層への侵入を阻止している.

内部は固有層で,マスト細胞・リンパ球・形質細胞・結膜線維芽細胞を含む膠原線維中心の結合組織である.眼瞼結膜は瞼板に付き,可動性はない.円蓋結膜〜球結膜では弾性線維が主となり,下部組織との結合がゆるい.下部組織はすなわち,Tenon's capsule

球結膜は内眼角近くで,しわ状に寄っている.半月皺襞(ひだ plica)である.動物では瞬膜と呼ばれ,第三の眼瞼として機能している.半月皺襞(ひだ)を上下に延長した部分が円蓋部へ連続している.

内外の眼角部を,涙湖 lakeという.内眼角部の涙湖は上下の涙点で囲む範囲である.さらに内眼角中央は半球状に隆起し,涙丘 caruncleという.涙丘は結膜の一部であるが皮膚の延長でもある(毛や脂腺がある).角化せず,杯細胞とわずかの副涙腺構造のほか,毛包,脂腺,汗腺を含む.涙丘の機能はよく判らないが,導涙に必要とのことである.

角膜と一連の結膜で作られる袋状の範囲を 結膜囊 cul-de-sacという.袋小路である.結膜囊 sacの容量はおよそ20〜30µLで,涙液量として(円蓋部には)

眼表面としては,輪部から内側へは約7mm,上方と下方へは8~10mm,外側へは約14mmの広さで,角膜表面積1cm²に対し結膜表面は17倍以上とのことである.また角結膜に加え,涙腺・Meibom腺・涙道等の連続した上皮組織を‛眼表面’とする考え方も提唱されている.

上眼瞼結膜面の瞼縁には,瞼縁と平行な浅い溝 subtarsal sulcusがある.瞼縁部の境界で瞼板の下端に相当し,異物が付着しやすい部位である.

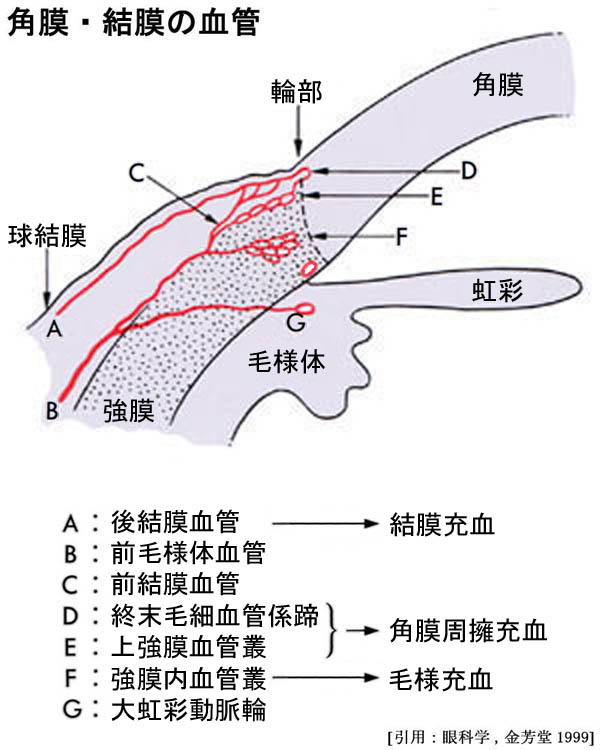

☆ 血管

球結膜血管は表層は眼瞼動脈弓からつづき円蓋部から入る後結膜動脈と,深層は直筋に沿って入ってくる前毛様(体)動脈からつづく前結膜動脈とで栄養される.両者は輪部血管で吻合(合流)する.可動性があり,充血は鮮紅色と形容される.

上強膜血管叢 は静脈系血管であり,また可動性は僅かである.

血管収縮薬点眼を単純に言えば,結膜血管は反応し上強膜血管は反応しない.

|

|

|

【 頭頸部のリンパ節 は こちら 】 |

☆ リンパ・粘膜関連リンパ装置 MALT;mucosa−associated lymphoid tissue

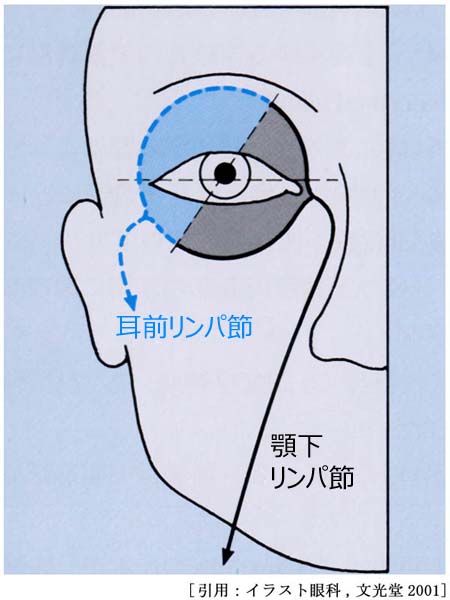

眼瞼と結膜にはリンパの豊富な流れがあり,耳前リンパ節と顎下リンパ節に集まる.それぞれ,外側の上2∕3と下1∕3,

眼表面を包括する粘膜免疫が conjunctiva−associated lymphoid tissue;CALTである.結膜は豊富な血管・リンパ管により免疫細胞や免疫物質が存在し,分泌型IgAの産生など,生体の中でも免疫系のよく発達した組織である.非免疫的防御として眼瞼・睫毛・涙液を含む角結膜上皮バリア・涙液中の抗菌成分等がある.細胞同士の接着は強固でないため barrier機能は弱いがタイトジャンクションがあり,健常ではアレルゲンの侵入を阻止しうる.白血球・リンパ球・マクロファージ・免疫グロブリン・ランゲルハンス細胞等が免疫的防御に関わる.結膜上皮下にびまん性に存在するB細胞・形質細胞と,樹状細胞・T&B細胞がリンパ濾胞として集合する構造との二段構えの防衛機構である.

これらにより涙液と共に局所の生体防御になっている反面で,マスト細胞やヒスタミン受容体がアレルギーの場を提供することになる.好酸球は正常結膜には存在しない.

粘膜関連リンパ装置は角結膜のほか,Meibom腺・涙腺・副涙腺・涙道の眼表面に広く存在する.

| ✔ | 結膜濾胞:B細胞,T細胞,樹状細胞が集合している.濾胞部結膜上皮は杯細胞が無く,M(microfold)細胞がある.外来抗原はM細胞に貪食され,抗原特異的IgA形質細胞を誘導するなどの免疫が始動する. |

| ✔ | 免疫反応が異常になると,涙腺系角結膜組織すなわち,粘膜関連リンパ装置の存在部位が標的になり,線維化をきたす. |

☆ 神経:

知覚は結膜・眼瞼とも,上(角膜を含む)が三叉神経第一枝(眼神経),下が三叉神経第二枝(上顎神経).

角膜同様,結膜は痛覚・冷覚は敏感であるが,おそらく温覚はない.

●結膜における炎症反応

①乳頭:瞼板上の瞼結膜表面に発生する結膜上皮の増殖・過形成と血管新生.炎症細胞(好酸球,マスト細胞)の浸潤.基本的に円蓋部には存在しない.

②濾胞:リンパ球を中心とする増殖集団.下方円蓋部結膜に好発(?:眼関連リンパ組織は上眼瞼結膜で発達しているが).

●hyaluronan(HA)

ヒアルロン酸 は眼表面に分泌されている. Evidence of hyaluronan in human tears and secretions of conjunctival cultures(Biochemical Society Transactions 22(2)June 1994に依る.

ビタミンA(レチノール)は眼表面のムチン・ヒアルロン酸合成をサポートする.

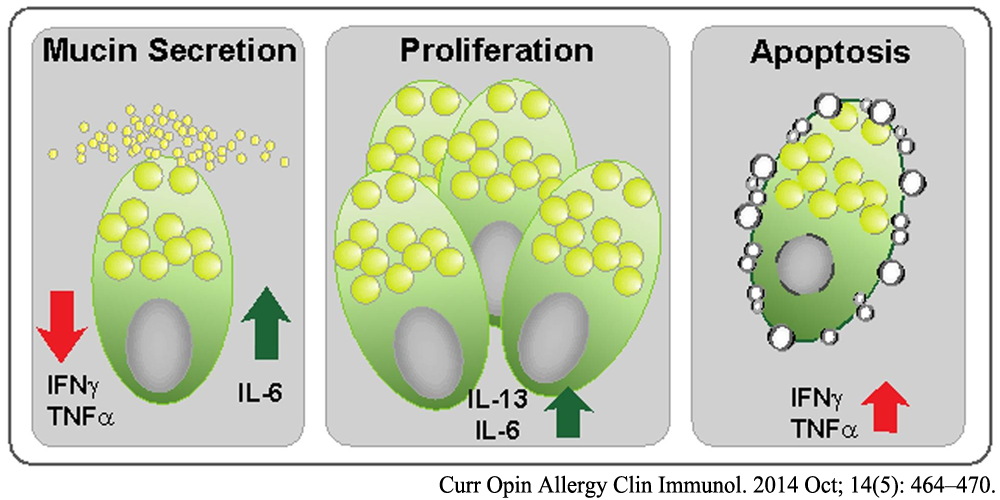

●杯細胞 goblet cells

ヒアルロン酸や多糖類を含むムチン mucin(分泌型ムチン)を産生する.交感・副交感の神経終末が分布する.角膜上皮・輪部上皮に杯細胞は存在しない.角膜では上皮細胞がムチンを産生する.

一般に炎症時に杯細胞は数が増加するが,慢性化したアトピー性角結膜炎では減少~消失する.

花粉などのアレルゲンが憑りつくと杯細胞を刺激して炎症サイトカインが動き始め,アレルギー性結膜炎では IL‒13 を介して上皮細胞のムチン産生を亢進させ,密度が上がる.

慢性化したアトピー性角結膜炎では下がるのは,線維芽細胞の増殖性変化に関係するのだろうか.

となると異常免疫で症状の類似点があっても異質の病態なのだろう.急性炎症と慢性炎症の違いとかヘルパーTの関わりとかが違うかもしれない.

✔杯細胞:日眼用語では “はいさいぼう” なんですね,肺細胞とか胚細胞と一緒だ.ワイングラス形だとしても 『さかづき(盃)』 と読みたいもんだ.

✔結膜上皮は,外的刺激で容易に扁平上皮化生をきたし,杯細胞が消失する.ドライアイ との関わりは?

涙器 tear system は,産生・分泌系と排泄系とがある.分泌は涙腺により行われ,排泄に関係する経路は涙道という.

涙液は,眼表面の湿潤,光学的な平滑・干渉膜,角膜の栄養・酸素供給・透明維持・創傷治癒物質,上皮・異物の洗浄,除菌,瞬目時の潤滑などを行う.

Ⅰ)涙 腺 lacrimal gland

❶涙腺(主涙腺) main lacrimal gland

上耳側眼窩縁にあり,眼窩隔膜のうしろで眼瞼挙筋によって二つのパーツ(眼窩部>眼瞼部)に分かれる(挙筋腱膜にまとわり付く).分泌管は耳側円蓋部に開く.

主成分の90〜95%は主涙腺から分泌される.

基礎分泌+反射性分泌+情動性分泌.

❷副涙腺 accessory lacrimal gland

①

②

いずれも組織構造は主涙腺のミニチュア版で全分泌量の10%といわれる.

③Henle窩とManz腺:

Henleは瞼結膜に,Manzは輪部周りの球結膜に存在し,ムチンを分泌.

☑ 動物実験では,主涙腺の摘出後も眼表面は正常に維持されたとのことである.

Ⅱ)涙 液 lacrimal fluid / tears

分泌量は毎分1µL余り(高齢者0.7〜若年者1.5µL/min)で,一日では1.0(〜1.5)mLほどとなる(1g,との記載もあり.現代人は減少傾向にあるそう.また分泌は生後3週目位から).睡眠中は分泌されない.

結膜囊を含む眼表面の涙液量は5〜10

(6.2)µL.よって5〜6分で入れ替わる.動態では蒸発量が重要で,分泌量≒排出量(流量)+蒸発量,という考え方はドライアイに重要である.蒸発量は分泌量の10〜15%といわれる.

水のほか主要組成は,

①酸素:大気中から取り込み,角膜に供給.

②電解質:角膜の水分・浸透圧調節.(K+,Na+,Cl-,Ca2+;多くの成分は血漿よりもかなり希釈された濃度になっているが,カリウムイオンのみが血漿中の約7倍の濃度を示す.)

③殺菌成分:ライソザイム lysozyme(リゾチーム),ラクトフェリン lactotransferrin,ディフェンシン defensin.

④免疫グロブリン:主に IgA.MやG も.

⑤ムチン:おもに結膜杯細胞からの分泌型

⑥その他:フィブロネクチン(接着因子)・EGF(epidermal growth factor)・

液層のpH=7.2〜7.5(弱アルカリ.7.0~8.0,6.5~7.5との記述もあり),屈折率は1.336~1.337.やや高張の浸透圧は角膜の膨潤化を防止する(浸透圧:閉瞼時0.9%(血清浸透圧と同等.いわゆる生理食塩水),開瞼時1.0%食塩水相当(蒸発による濃縮).

ドライアイでは高浸透圧化し,炎症を惹起するとして眼表面として具合が悪く悪循環となる,とのことである.

▣ 反射性分泌では毎分100µL以上,情動性分泌では毎分400µL以上になるそうである.

▣ 涙膜厚を6.5µm として,瞼裂部 open areaに存在する涙液量は1.1µL,メニスカス部には2.9µL,円蓋部には4.5µL,と計算されるそうである(1966).

▣ 涙液中の成分を検出して眼表面診断に用いる研究が進んでいる.

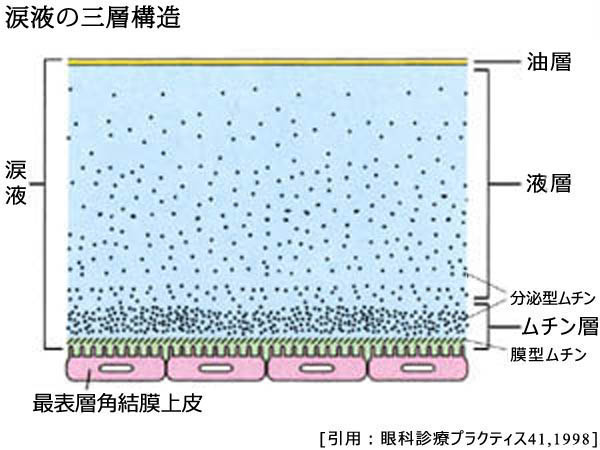

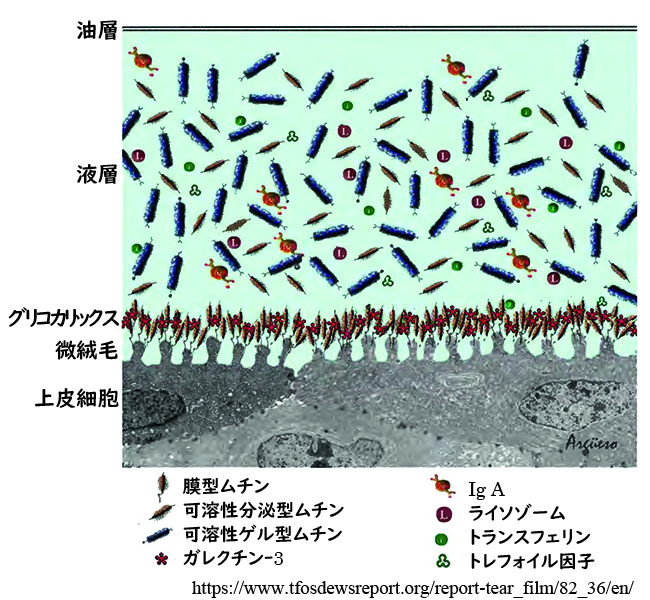

Ⅲ)涙液層 precorneal tear film 角膜前涙液層・涙膜

角結膜表面をコーティングする.涙膜は次の三層で形成され,均一に広げるために瞬目が必須となる.

❶油層 lipid layer:油性膜 oily layerまたは涙液油層 tear film lipid layer.厚さ0.1µm

涙膜の表面はリン脂質の薄い膜で被われる.この油性膜の表面張力のために,涙膜が角膜全体を被う1枚の膜層として光学平面を安定化し,同時に涙膜の蒸発を抑制している.

主としてMeibom腺(瞼板腺)から分泌される.Zeis腺(皮脂腺)や涙腺分泌の成分も加わる.

❷液層 aqueous layer:水層 water layer.厚さ7〜8µm

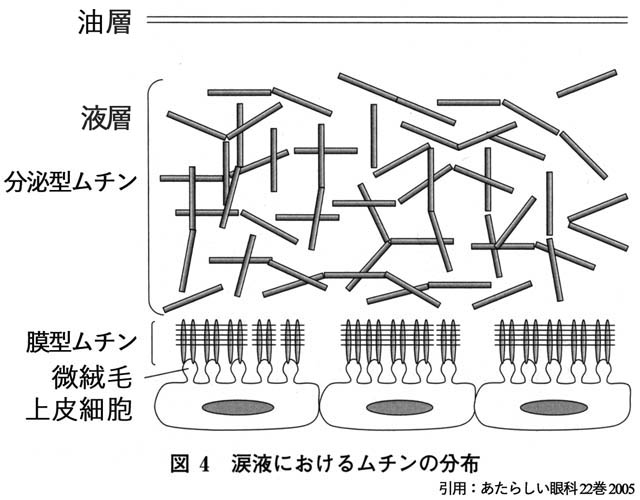

本来の水分の層である.瞬目直後が最も厚く,蒸発のため徐々に薄くなる.30秒がまんしていると5µm以下になるそうである.分泌型ムチンを含む.ムチンの含有量は深いほど多く,次の粘液層との境はあまり明瞭ではないらしい.

▣ OCTによる報告では角膜中央の涙液層厚は約5µm,とのことである(2012, 2013).

▣ 近年のドライアイ対応の立場では,膜型ムチンは角膜上皮の頂端表面にある微絨毛と一体になっているとして„上皮層“とし,油層+(分泌型ムチンを含む)液層 の二層と説明する.

液層内の分泌型ムチンはほぼ一様に広く拡散し,液層をゲル化し実質的にはムチン層と見做せる,とのコメントもある.

▣ 涙液層は50µm弱ほどある,との研究報告がある.

❸ムチン層 mucin layer:粘液層 mucous layer.厚さ0.02〜0.04µmの最内層(角結膜上皮細胞をコートする膜型ムチン,結膜のほうが厚い).これにより角膜や結膜の表面が潤滑され,瞬目が円滑に行われるとともに,涙液が一様に角膜や結膜上に広がる界面活性効果と

☑

mucinsはコアタンパクと多糖体が結合した高分子糖タンパクの総称で,動物より分泌される保護粘液一般を指す.涙液では,分泌量を1mL/日として,その0.1wt%(質量パーセント濃度)程度の含有量である.角結膜上皮細胞に発現・付着(細胞膜を貫通)する状態の膜型ムチン(結膜 ―MUC4,角膜 ―MUC16)と, 涙腺(可溶性)・結膜杯細胞(ゲル形成)から分泌され涙液中に拡散する分泌型(遊離型)ムチンの二種類がある.

膜型ムチン同士はガレクチン(galectinⲻ3)を介して結合し,格子状構造として眼表面のグリコカリックス(糖衣)を形成する.

ムチンは眼表面の親水性・潤滑性を高め,涙液膜の保持,角膜の創傷治癒,バクテリア・異物・廃棄細胞(デブリ;debris)の捕獲・吸着・除去,眼表面における摩擦の軽減,

などに重要である.近年では抗炎症作用・免疫調整作用が注目されている(アレルギー反応の抑制).涙液層の恒常性が損なわれると,抗原が上皮細胞に接触しサイトカイン産生がはじまる.

▣ ムチンの減少は,涙液層破壊時間(tear film breakup time:BUT)の短縮で評価する.

▣ ガレクチンⲻ3は,角結膜上皮から涙液中に放出される.膜型ムチンが減少するドライアイではガレクチンが余り,涙液中の濃度が上昇する.ガレクチン濃度は眼表面障害のスコア化・重症度判定に使える,とのことである.

▣ グリコカリックスは,細菌を含むあらゆる動物細胞の細胞表面を被覆する.

(glycocalyx グライコケイリクス:多糖類や糖タンパク質で構成される糖衣).

☑ 点眼量ってどの位 ?

水 H₂Oの1滴はおよそ50μL,20滴はおよそ1mL.通常の点滴セットでの滴数の目安もコレ

尚,各種点眼薬の1滴量は,29.5〜53.0(平均42.7±5.0)µLであった,とのことである.

☑ 滴:drop(s

gt.(複数形 gtt.)と書かれることがあります.どこかで気づくかも ・・・・・ a gutta( pl. guttae

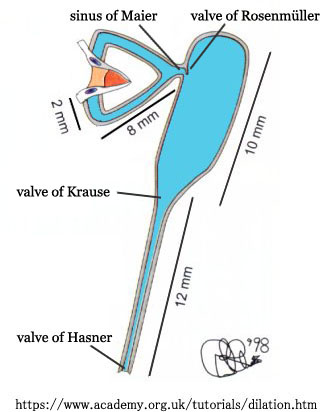

Ⅳ)涙 道 pathway

涙点 → 涙小管 → 総涙小管 → 涙囊 → 鼻涙管 → 下鼻道へと流出する.

涙点は直径約0.3mmで,眼瞼縁の内側にある.涙小管の直径は1~2mm,垂直部約2.5mm,水平部約8mmである.上下の涙小管は,眼輪筋(Horner筋)の中にあり涙囊に近づくと内側眼瞼靱帯 の裏で涙囊に接続する.涙囊接続部で上下涙小管が合流し,総涙小管 (sinus of Maier マイエル洞) となるのは8割ほどとのことである.

排出機構を導涙という.

瞬目により涙囊は拡大・収縮する.すなわち,

閉瞼時には涙囊が広がり,涙液は陰圧によって吸引される.開瞼時には涙囊は収縮し,涙液は押し出される.

涙丘は,閉瞼時に鼻側へ動き,開瞼により元へもどる.この水平運動も導涙に重要である.

▣ 内転により,涙液は涙点に向かって押される.外斜視では涙点に届く量が少なく,流涙症状につながる.

▣ 涙囊や鼻涙管には微絨毛や線毛があり,導涙の一端を担っている.

▣ 加齢では眼輪筋が弱くなり,導涙機能が弱くなる.下眼瞼が緩むと眼球表面から涙点が離れる.

▣ Rosenmüller弁・Krause弁・Hasner弁は狭窄部位であり,弁構造は実在しない.

Ⅴ)神 経

求心路として三叉神経第一枝(眼神経)の枝である 涙腺神経,遠心路として 交感神経 と 副交感神経 が分布する.これらにより,基礎分泌・情動性分泌・刺激性分泌が成り立っている.例えば,

目の痛みで涙が出る,感情で涙が出る,料理のにおいで唾液が出る,辛いと鼻汁が出る・涙も出る,・・・など.

①涙腺神経:

上眼瞼外側部・結膜・涙腺からの知覚情報を得る.上眼窩裂付近で前頭神経と鼻毛様体神経と合流する.

②交感神経:

頸部神経節からの節後線維で基礎分泌に関わる.

怒り・くやし涙など交感神経優位では分泌が減り,濃い(しょっぱい)涙として感じられる.

うれしさ・かなしさでは副交感優位により水っぽい涙になる,とのことである.

③副交感神経:

脳幹部(橋被蓋)の核(上唾液核あるいは涙腺核)から発し顔面神経に乗って涙腺に分布する.同時に,鼻粘膜,副鼻腔,硬・軟口蓋,顎下腺,舌下腺を司る.このうち涙腺と鼻腔・口腔粘膜へは,翼口蓋神経節のシナプスから分布する.

各種の反射刺激により流涙反応を起こす,主ルートとなる.反対に抗コリン作用による抑制ではドライアイ症状が出る.

④副涙腺に対する神経支配は副交感神経の分布が確認されている.

Ⅵ)血 管

①涙腺部:涙腺動脈

②涙囊部:眼角動脈

など

☑ 涙腺炎 dacryoadenitis:急性炎症は感染,慢性炎症は自己免疫,が多い.

因みに涙の語源は dakry(δάκρυ),ラテン語では lacrima さらに古綴りが dacrima だそうです.腺は adenos(ἀδένος).

-itisは言うまでもなく -îtis(-ῖτις)で古代ギリシャ語→現代ラテン語に因る接尾語.

☑ 英和辞典では lacrima→lachrymaを参照 とあるけど,どっちが正統 ?

中世ラテン語においてcri→chryになったとか,の説明もあるようだが.

![]()

|

● 加齢変化(引用:日本の眼科 2010(7) |

|

|---|---|

|

|