| 眼球付属器 |

| ocular adnexa Ⅱ |

眉毛,眼瞼,結膜,涙器,眼筋,眼窩 が眼付属器である.

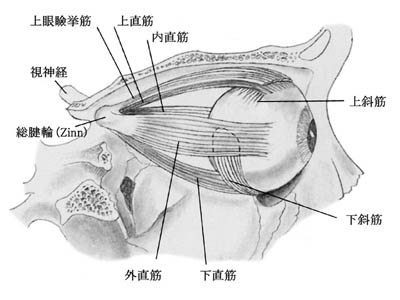

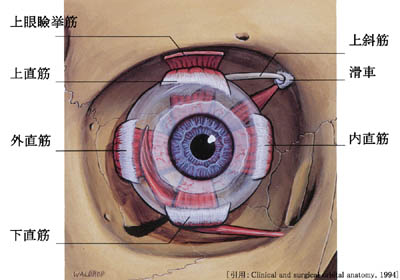

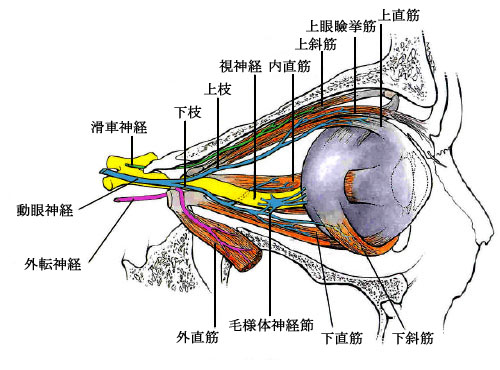

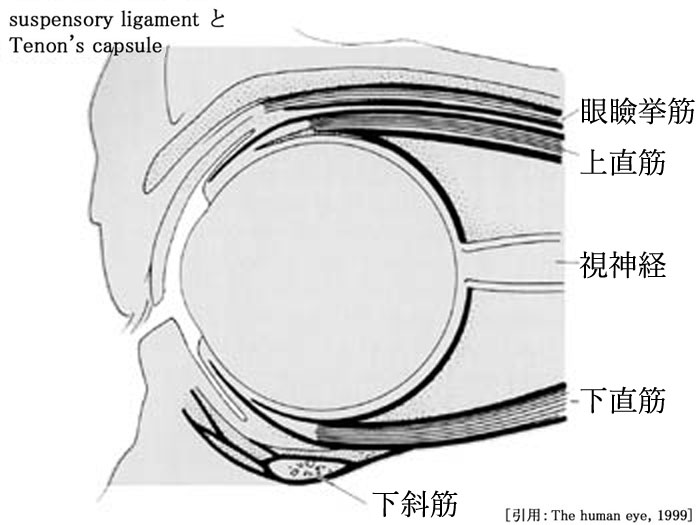

眼球には4本の直筋と2本の斜筋が付着し,眼球運動を行う.

これら6本が外眼筋 extraocular(extrinsic) muscles である.

外直筋 lateral rectus(LRM)

外転神経 abducens nerve支配

上直筋 superior rectus(SRM)

動眼神経 oculomoter nerve(上枝)支配

内直筋 medial rectus(MRM)

動眼神経 oculomoter nerve(下枝)支配

下直筋 inferior rectus(IRM)

動眼神経 oculomoter nerve(下枝)支配

上斜筋 superior oblique(SOM)

滑車神経 trochlear nerve支配

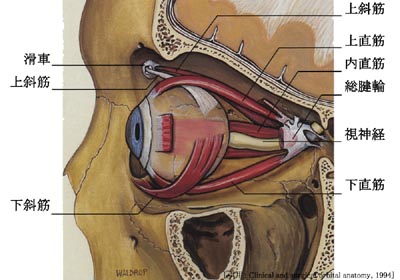

総腱輪を起始部として眼窩内上方を走行し,滑車 trochlea(pulley)部で腱となり方向を変えて上直筋の下で眼球の赤道部後方に付着する.

下斜筋 inferior obloque(IOM)

動眼神経 oculomoter nerve(下枝)支配

下眼窩縁・涙囊下の眼窩骨膜から始まり下直筋の外側を外後方へ向かい,外直筋の下で赤道後方へ付着する.

ただし,四直筋+二斜筋+挙筋=外眼筋との説明もある

四直筋の強膜付着位置は Tillaux螺旋 と呼ばれる.

|

|

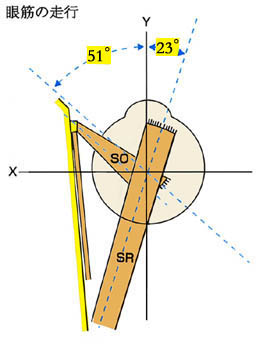

[右眼] 眼窩内での眼筋走行のようすは上のようである [左眼]

![]() 眼科学では習慣上「外直筋」「内直筋」と呼ぶが,厳密には誤りとして,世間では有名である.解剖学のルールでは「外側-内側」を用いて正中に近いか遠いか左右方向の位置関係を表わすため,「外側直筋」「内側直筋」としている.

眼科学では習慣上「外直筋」「内直筋」と呼ぶが,厳密には誤りとして,世間では有名である.解剖学のルールでは「外側-内側」を用いて正中に近いか遠いか左右方向の位置関係を表わすため,「外側直筋」「内側直筋」としている.

「外-内」とは軸の周囲の位置関係を表わす用語であり,体表に近い方が外(external),遠い方が内(internal)である.

単眼性の運動と両眼性の運動とがある.

a)単眼の運動を “ひき運動 duction”といい,①上下 pitch,②水平 yaw,③回旋 roll,がある.

①眼球を上へ向ける運動が 上転supraduction,下方へは 下転infraductionである.座標(Fick座標系)では,水平軸(X軸)まわりの動きを指す.

②外への動きは 外転abduction,内側へは 内転adductionである.垂直軸(Z軸)まわりの動きである.

②外への動きは 外転abduction,内側へは 内転adductionである.垂直軸(Z軸)まわりの動きである.

③前後軸(Y軸)まわりの動きが回旋 torsionである.実際のイメージは垂直線(ここではZ軸)が傾斜することになり,耳側に傾斜するときは 外方回旋,鼻側に傾斜すれば 内方回旋 である.教科書によっては輪部12時が反時計周りになるか時計回りに動くか,と説明している.

b)両眼(共同)運動は “むき運動 version”または “注視 gaze”という.

たとえば右むき(右方視)では,右眼は「外転」し左眼は「内転」するような運動である.

また,両眼の内転または外転を “よせ運動 vergence”という.

通常,内よせは 輻湊 convergence といい,近見時に必要である.遠見時には 開散 divergence(外よせ)により視軸を平行に戻す.

(これ以上の,平行を超えて開散させる状態は異常である.)

垂直軸と水平軸は Listing面にあり,それらと直行する前後軸を合わせて Fick座標系 という.

眼球の動きは,実際は眼窩内で位置が動いている.例えば上転時には(上)前方へ,下転時には(上)後方へ移動 translationする.これらの「ゆらぎ」は実用上無視して差し支えないということで,「球」として回転運動 rotationの仮想中心が 回旋点である.

照準線を元に実験的に計算された平均値は角膜頂点から13.5mm とされている.

・眼球運動はほぼ球体の眼球が眼窩内で回転軸を中心に回転する運動で,三次元運動であるが,眼球運動は水平成分と垂直成分のみで表現できる(別の言い方をすれば「振幅」と「方向」で表すことができる).

・頭部を垂直にし水平正面・無限を見据えた状態では,視軸(Y軸)は平行で,左右眼の垂直軸(Z軸)は垂直(重力の方向)・平行で,左右眼を結ぶ角膜中心(あるいはX軸)は水平となる.すなわち primary position である.

・上下転 あるいは 内外転 が secondary position である.これらは随意運動であるが,随意運動で回旋はできない.

・定義的には 注視線 が回旋点を通る.

眼球の位置(眼位)は,

正面を向いて視覚対象が中心窩に投影される位置に眼を向けているときを第一眼位(primary position),

視線が第一眼位から水平または垂直のみに向けられるときを第二眼位(secondary position),

斜めの方向へ向けられたときを第三眼位(tertiary position)という.

眼位の異常が斜視である.

三次元運動は,互いに拮抗する三対(上直筋-下直筋,外直筋-内直筋,上斜筋-下斜筋)の外眼筋による.

| 運動方向 | 支配神経 | 付着距離 | |

|---|---|---|---|

| 内直筋 | 内転 | 動眼神経 | 5 mm |

| 下直筋 | 下転・外方回旋・内転 | 動眼神経 | 6 mm |

| 上直筋 | 上転・内方回旋・内転 | 動眼神経 | 8 mm |

| 下斜筋 | 上転・外方回旋・外転 | 動眼神経 | |

| 上斜筋 | 下転・内方回旋・外転 | 滑車神経 | |

| 外直筋 | 外転 | 外転神経 | 7 mm |

(図は CLINICAL NEUROSCIENCE vol.13(10), 1995 より引用)

眼球運動は,合成ベクトルで作用する.視軸と眼窩軸はそれぞれ角度があり,眼筋も眼球に斜めに付く.よって必ず回旋運動が加わる.水平方向であっても,例えば内転が内直筋のみの動作ではない.

一般的には,例えば「内下方視は上斜筋が作用する」のであるが,この詳しい理解は2年次以降に必要となる.

ⅰ)動眼神経(Ⅲ)

ⅱ)滑車神経(Ⅳ)

ⅲ)外転神経(Ⅵ)

この3種の脳神経は,いずれも上眼窩裂を通って眼窩に入る.

☆筋はからだの各部を動かすために,同一の骨の2点に張っていることはなく,必ず一つの骨から起こって他の骨に付いている.

筋の両端の内で収縮のときに固定されているかまたは動きの少ない方を “起始origin”といい,他方を “付着insertion (または停止)”という.

【 確認 】

体幹に近い方の端すなわち近位端 proximal が起始,反対の遠位端 distal は付着,と決まっている. 【 確認 】

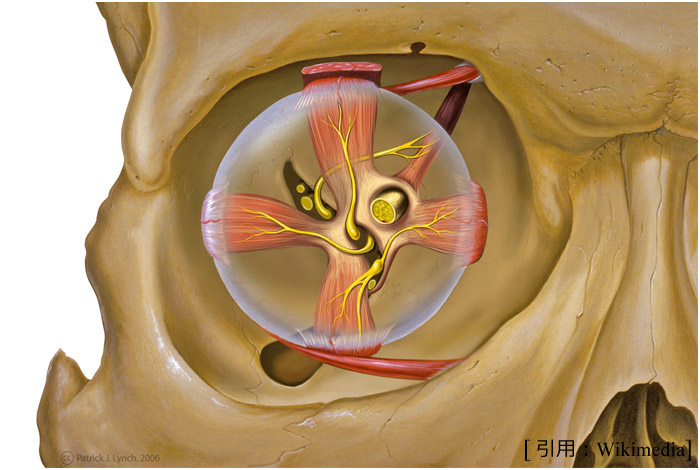

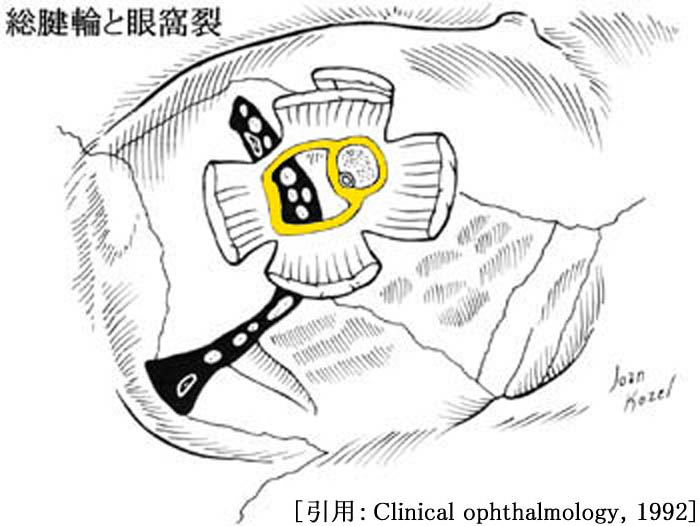

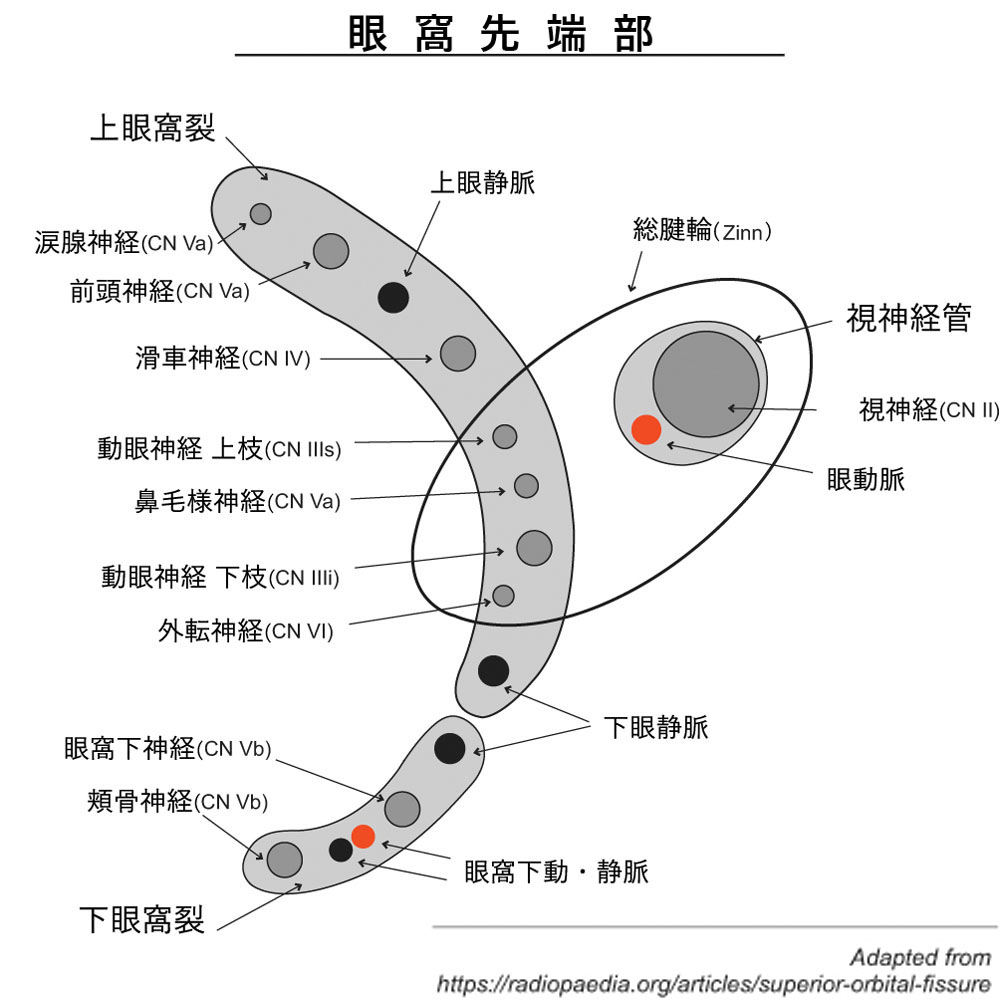

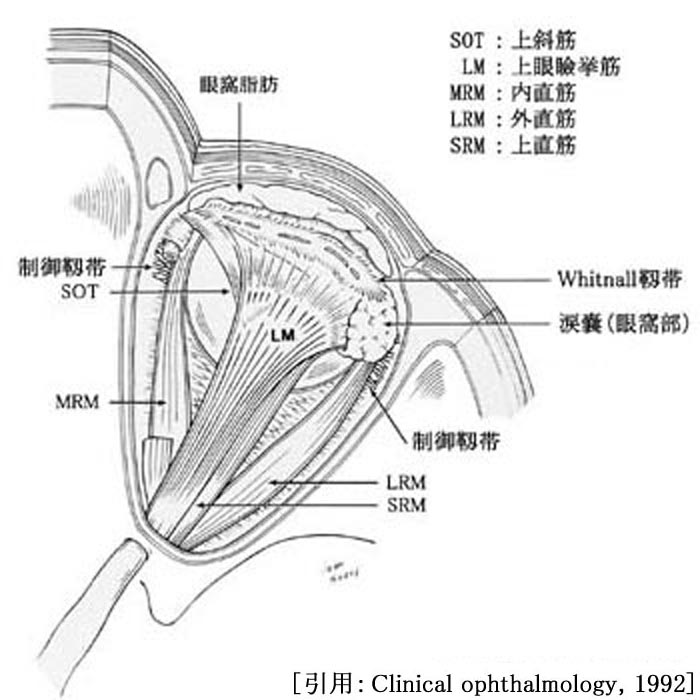

総腱輪 annular ligament of Zinn(annulus tendineus communis)

は眼窩骨膜の変形したもので,眼窩先端部 orbital apex に位置する.

外眼筋のうち四直筋と上斜筋は,総腱輪が起始部となる.上眼瞼挙筋[動眼神経 oculomoter (上枝)支配]も総腱輪を起始部と(して,発生上も外眼筋 のうちの動眼神経支配筋 と共通)する.

眼球を包むように付着する四直筋(と,上斜筋・眼瞼挙筋)の形態から,筋円錐 muscle cone という.

総腱輪は視神経管と上眼窩裂に通じる.

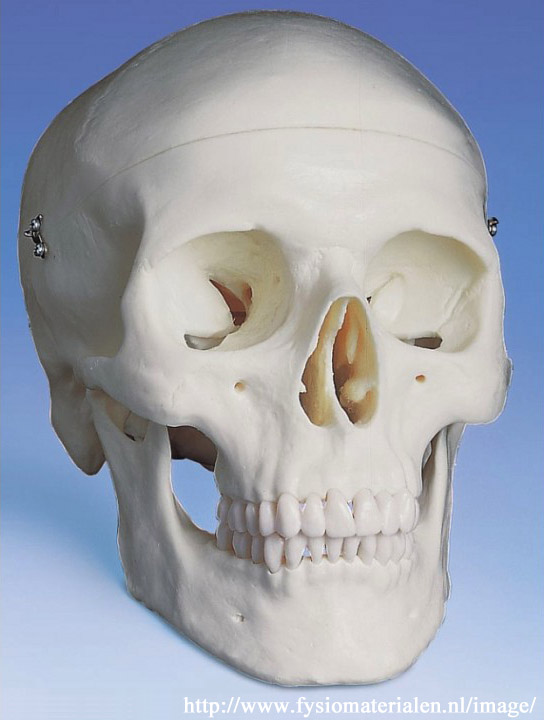

眼窩 orbital cavity/Augenhöhle は,眼球と外眼筋,神経,血管,涙腺などを眼窩脂肪織のクッションで支持・固定・保護する骨性構造物で,容積は成人で30cc ほどである.

眼窩の最奥が先端部 apex である.主要な神経・血管を通し(下記),病理障害を発する場の一.

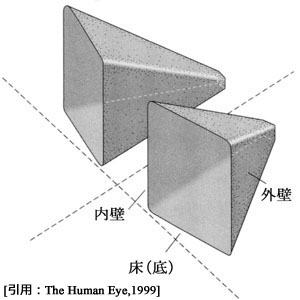

眼窩を模式化すると底を前方へ向けた,四角錐と見做すことができる.

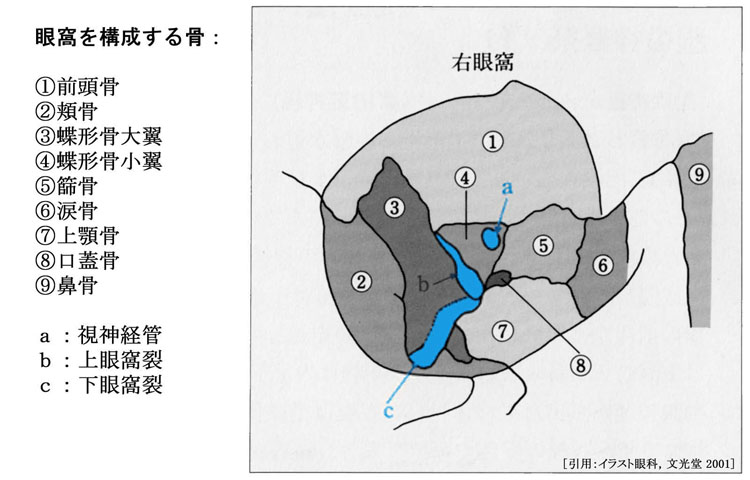

眼窩壁は7種類の骨で構成される.

前頭骨,頬骨,篩骨,蝶形骨,涙骨,上顎骨,口蓋骨,である.

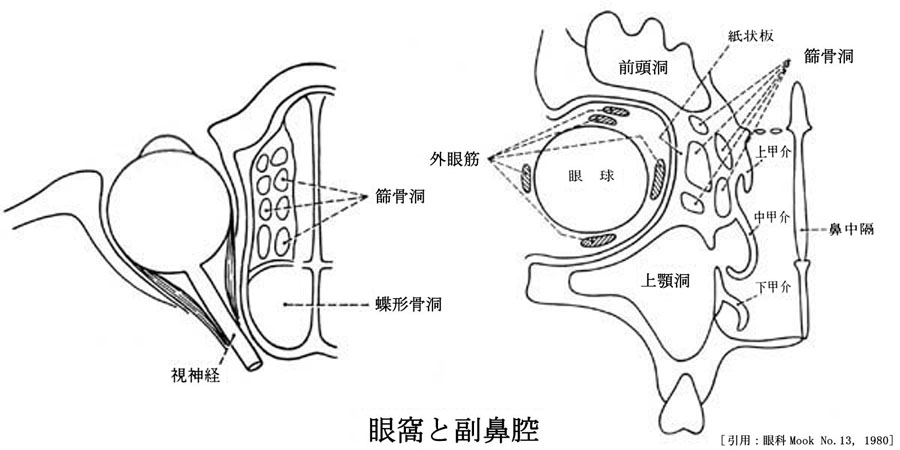

上壁(天井):前頭骨 → 頭蓋腔,前頭洞に接す 外壁 :前頭骨・頬骨・蝶形骨 眼窩底(床):頬骨・上顎骨・口蓋骨 → 上顎洞に接す 内壁 :前頭骨・涙骨・上顎骨・篩骨・蝶形骨 → 鼻腔,篩骨洞,蝶形骨洞に接す

|

|

| |

上顎洞は下直筋と下斜筋,篩骨洞は内直筋,前頭洞は上直筋と滑車付近の上斜筋に隣接する.

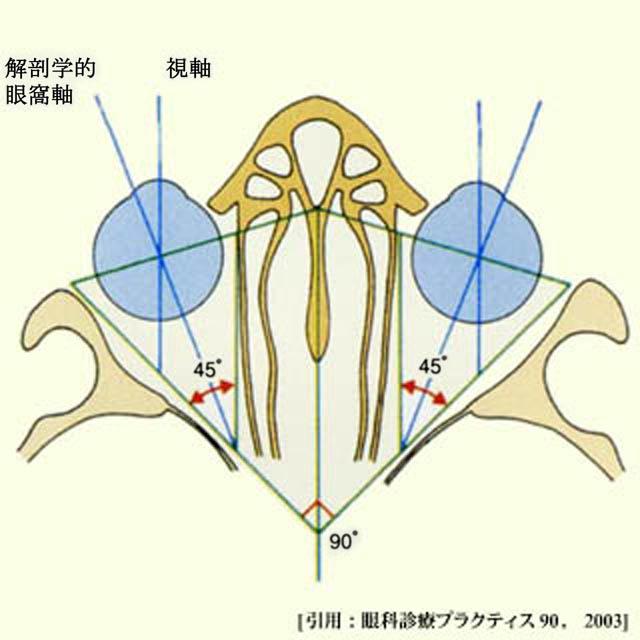

眼窩開口は外向きになっており,外壁は互いに90°ほど開いている.鼻側内面(内壁)は左右でほぼ平行で,視軸は基本的に平行・正面むきである.眼窩軸はそれぞれ23°ほどである.これにより左右の眼窩(軸)は約45°となる.眼筋も眼球に斜めに付く.

|

付着角度と作用ベクトルの詳しい理解は 2 年次以降に必要となり,ここでは省略. 例えば,図は右眼の上から見た |

|

眼窩内と頭蓋内と交通する神経・血管が通過するのは,眼窩先端部の

a:視神経管,b:上眼窩裂,c:下眼窩裂,である.

視神経管 optic canal╱視神経孔 optic foramen は,

視神経・眼動脈を通す.

上眼窩裂 superior orbital fissure は,

動眼神経・滑車神経・外転神経・

三叉神経第一枝(眼神経)・交感神経・上眼静脈・下眼静脈を通す.

( 眼神経の枝が 前頭神経,鼻毛様神経,涙腺神経.

下眼窩裂 inferior orbital fissure は,

三叉神経第二枝(上顎神経)の一部(眼窩下神経)・副交感神経・下眼静脈を通す.

関係する 血管系 は

Ⅳ) 眼窩内容

眼球,視神経・視神経鞘,眼窩脂肪組織,外眼筋・眼瞼挙筋,総腱輪.

涙腺,涙囊.

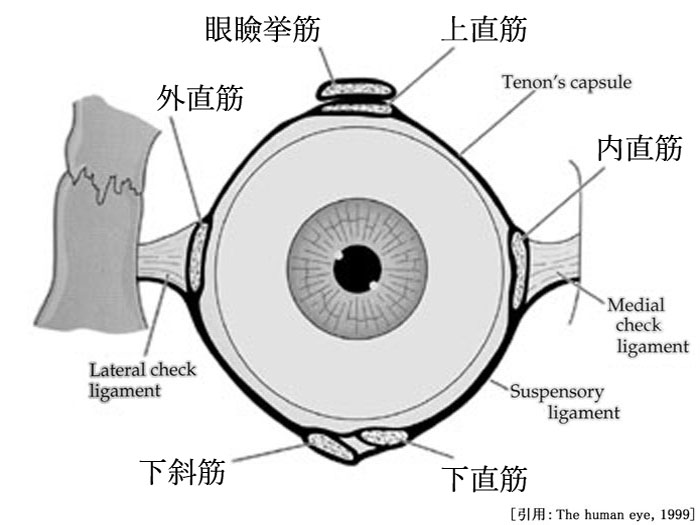

眼窩内外で,眼筋の作動,眼球や眼瞼の位置を適正に抑えている機構がある.

①テノン囊 Tenon capsule と 制御靱帯 check ligament :

眼球は,上強膜の外側を結合組織が包んでいる.テノン囊(眼球被膜 fascia bulbi)である.外眼筋付着部より前部では角膜輪部の約1.5mm後方で強膜と強固に結合し,円蓋部にも向かう.眼球後部では視神経周囲の強膜や硬膜と癒合している.眼球周囲では鞘状の外眼筋の筋膜に続き,一部は眼窩骨の骨膜に続く制御靱帯 check ligamentとなる.

鼻側制御靱帯(内側 medial check ligament)は内直筋(の筋膜)から内側眼瞼靱帯へつながり,涙骨から篩骨に付く.

耳側制御靱帯(外側 lateral check ligament)は外直筋から外側眼瞼靱帯へつづき,頬骨に付く.

このことから,眼球は眼窩内でハンモック状に吊られていることがわかる(suspensory ligament).

|

|

(実際のクッションは眼窩脂肪か ?)

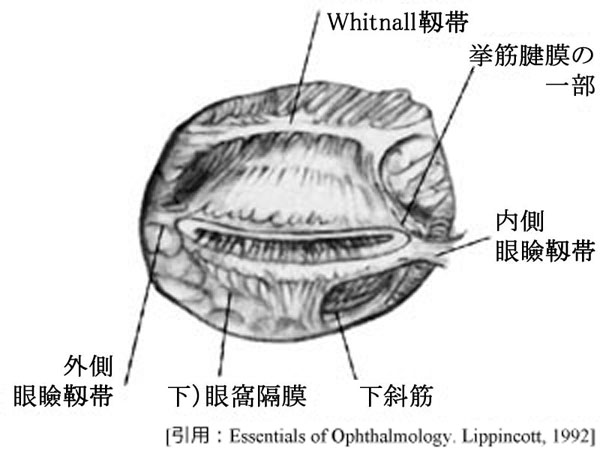

②上眼瞼挙筋 と 上横走靭帯(Whitnall靭帯):

上眼瞼挙筋 levator は総腱輪から起こり,多数の腱膜 aponeurosisに分かれて瞼板の前面と眼輪筋まわりに付く.

この腱膜の一部は,内側が滑車部に,外側が涙腺部(涙腺被膜)に付き,腱膜の先端部を吊った形になっている.

上横走靱帯 superior transverse ligamentである.両先端の腱膜は眼窩隔膜と共に内外側眼瞼靱帯へ付く.したがって上横走靱帯と眼窩隔膜とは連続した構造であるが,上横走靱帯は挙筋付属として作用方向を変える滑車 pulley機能とする記述が多いようである.

(上)瞼板筋(Müller)は,上横走靱帯(上眼瞼挙筋の下面)を起始部として腱膜から分かれ,腱膜の後ろと円蓋部結膜の間を瞼板上縁に向かう.瞼板が宙ぶらりんにならないように固定し,一部はTenonの延長として円蓋部結膜に付く.

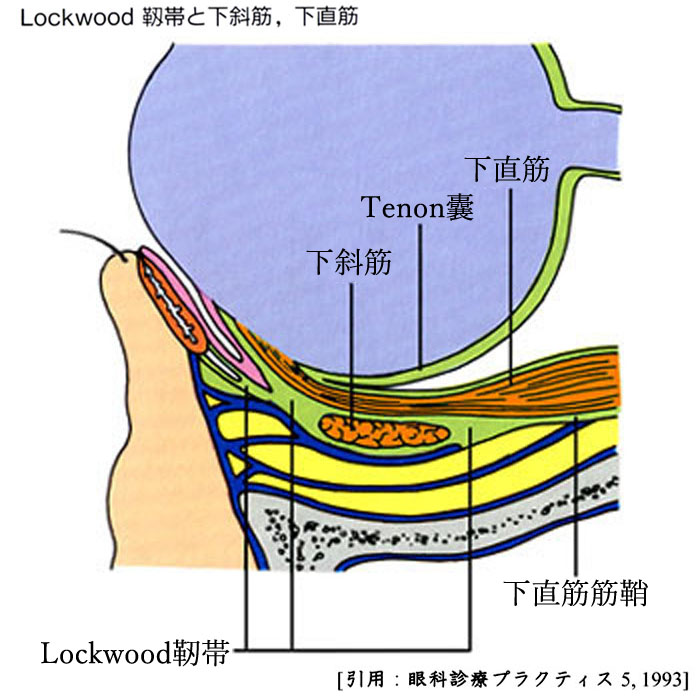

③下横走靱帯(Lockwood靱帯):

下直筋と下斜筋の筋膜が合体して Tenon囊下部に続き,下円蓋から下瞼板に広がる筋膜が下横走靱帯 inferior transverse ligamentである.外側は外側眼瞼靱帯につき,Whitnall靱帯と挙筋腱膜へ直結する線維もある.内側は内側眼瞼靱帯から制御靱帯や挙筋腱膜に付く.

下斜筋の作用を補助し,下方視のときに下眼瞼をずらしている.

現在では,後方組織と組み合わせて suspensory ligament と解釈するのが一般的のようである.

④眼窩隔膜 と 内外側眼瞼靱帯:

眼窩隔膜 orbital septumは眼窩縁と瞼板をつなぐ結合組織のシートである.眼瞼を前葉・後葉に分ける.上眼瞼内では,眼輪筋の奥で上眼瞼挙筋の腱膜と一体化している.

上下の眼窩隔膜が合流して内側および外側眼瞼靭帯となり,眼輪筋も付いて眼瞼を支持する.

眼窩隔膜は眼窩内脂肪織がはみ出さないように蓋をしていることから,眼窩隔膜より深部が眼窩領域といえる.

■視軸と照準線 【return 】

眼球の参照軸には,

注視線(fixation axis),

視軸(visual axis),

照準線(line of sight),

光軸(optic axis),

瞳孔中心線(papillary axis)などがある( ⇒ 眼光学で).

解剖学的には一般に,眼球の前極と後極を通る軸すなわち眼軸(geometrical axis)が使われる.

眼球の光学系は角膜と水晶体の2つのレンズ系の組み合わせ,ということであるが,角膜や水晶体のレンズ系は共通な光軸(共軸光学系:coaxial optical system,centered optical system)ではなく,

また,さらに複雑な要素として水晶体は屈折率分布型レンズ(光や音波が水晶体内を直進する保証はない ・・・ のだそうだ)ということで,眼の光軸は厳密に規定できないとのことである.

■眼窩関連の血管は 【return 】

☆ これらは個人差 variationが大きいと言われるようであるが ・・・・・ 確認は各自が調査してみてください ⇒ 【第十一章】血管 で

![]()

2024