概 念 general considerations

ぶどう膜は,網膜・水晶体・角膜等への栄養を運ぶ血管結合組織であり,炎症反応の場となる.

急性炎症;血管拡張と血流の増加,細胞構築の変化(傷害)と血管透過性亢進・(多核)白血球の遊走.

慢性炎症;単球(マクロファージ)系の浸潤,組織破壊,血管新生と線維化(器質化と再構築).

ぶどう膜炎 uveitis(狭義)は炎症の場に従って,虹彩炎 iritis・毛様体炎 cyclitis・脈絡膜炎 chor(i)oiditis と呼ぶ.

臨床的にはぶどう膜組織にとどまらず,硝子体・網膜・視神経・水晶体・角膜・強膜の炎症反応を含めて,炎症の主座が眼内のどの組織にあっても眼球の構造上ぶどう膜炎(広義)として取り扱われている.このことから,近年では『 内眼炎

症 状

急性・慢性にかかわらず,炎症を起こした時の眼の反応は限られる.ぶどう膜炎の代表的症状は,眼痛,羞明,流涙,充血である.これらは特に急性の虹彩毛様体炎で典型的に見られ,視力への影響はあっても僅かである.これに対し脈絡膜炎では眼底病変であることから視力への影響が大きい.原田病やBehçet病の眼底型がそうである.いわゆる慢性ぶどう膜炎では,刺激症状は軽度である代わりに視力障害が進行する.網膜への波及では,変視症や暗点をも伴う.加えて硝子体混濁による飛蚊症や霧視を訴えることが多い.

※羞明:炎症という刺激状態

※疼痛:三叉神経刺激症状

※流涙:羞明・疼痛などが複合されて起こる.

※視力障害:いわゆる「霧視」と表現される.

※飛蚊症:炎症細胞や滲出物による硝子体混濁で自覚する.後部硝子体剝離が加速されたりする.

炎症と経過:

発症は,突発性 suddenか潜伏性 insidiousか,両眼 bilateralか片眼 unilateralか,

経過は,急性 acute(3か月以内)か慢性 chronic(3か月以上)か,再発 recurrentか,全身症状を伴うか,

年齢,性別,生活歴,出生地,食事,ペット飼育,海外渡航歴,などの情報のほか,ぶどう膜炎が重篤な全身性疾患の一部にもなり,時に他科所見に先行したり眼所見が他科診断の確定の決め手になるなど,注意を要する.感冒様症状や,皮膚粘膜所見,循環器所見,関節所見,消化器所見,呼吸器所見,泌尿器所見,などである.

ぶどう膜炎は治療に抵抗し,基質化した硝子体混濁・黄斑浮腫・網膜の荒廃・網膜剝離・視神経障害・白内障・緑内障・角膜混濁などを併発し,視力低下を引き起こす重要な疾患であり,単一の病態ではなく複数の原因

所 見

)充血;( ☞ 症候:充血へ)

結膜,上強膜の血管がともに拡張する.教科書的には通常,活動性の内眼炎(特に虹彩毛様体炎)のサインとして,輪部での深部血管の拡張(毛様充血 ciliary flush)が重要となる.

)結膜;杉浦徴候

Vogt᠆小柳᠆原田症候群において観察される,輪部結膜の脱色素のこと(皮膚の白斑 vitiligoと同等の変化).

)角膜のサイン;

- 角膜後面沈着物 keratic precipitates(KPs):

前房(房水)中の混濁(炎症産物)が,房水の温流(対流)に従って角膜後面を下り沈澱堆積したもの.外見は角膜中心を頂点とする三角形に沈澱沈着することから,「**の三角」の名がある.

(ヨーロッパでは,‘Zürk−Ehrlich’.アメリカでは,‘Arlt’.)

非肉芽腫性の細かい後面沈着物の主要細胞成分は白血球・リンパ球で,多量では沈着・堆積の形になる(前房蓄膿).類上皮細胞・マクロファージが主体の肉芽腫性結節はしばしば沈着堆積の形態をとらず,いくつかのかたまりとなり豚脂様沈着物 mutton−fat Kpsという.同様の炎症細胞浸潤は,虹彩・毛様体にも起こっている.回復期あるいは遷延状態では,色素に富むマクロファージが沈着する.

- 帯状角膜変性 band keratopathy:

慢性ぶどう膜炎にみられる瞼裂部に一致するような帯状混濁.

Bowman層と直下の実質にリン酸Ca塩が沈着する. - Descemet膜皺襞:

角膜実質の浮腫に因る. - そのた,色素性沈着とくに Krukenberg spindles

- 角膜後面沈着物 keratic precipitates(KPs):

)前房・隅角のサイン;

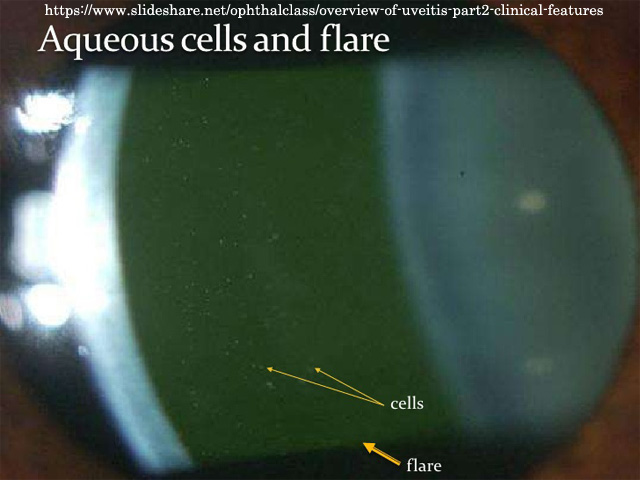

- 炎症細胞の増加:

前房微塵 cellsあるいは floaters⁄Staub (Stäubchen)という.炎症細胞(急性期では白血球,慢性期ではリンパ球・マクロファージ,更に古くなると色素細胞)は角膜後面・前房下方へ沈澱する(上記).

白血球などの炎症細胞の沈澱は,前房蓄膿 hypopyonとなる.

・粘度の低い hypopyon:Behçet病,糖尿病虹彩炎,などで.細胞成分による.

・粘度の高い hypopyon: HLAⲻB27関連ぶどう膜炎(急性前部ぶどう膜炎,強直性脊椎炎など),潰瘍性大腸炎,感染性眼内炎やときに白血病.フィブリンの増加による.✔前房微塵;これは『ぜんぼう

び じん』と読みます.古典的な表現で文字数も多いので,敬遠されてるかな.微塵は一般的には「み じん」で日眼用語も「みじん」を引きずってるけどね.「みじんこ」とか「こっぱみじん」というアレ.前房内微塵と書かれると「みじん」と読む方が無難かもしれない.フリガナを「セル」と付けるのはお勧めしない.「シュタウプ」なら許せる.✔偽前房蓄膿 pseudo hypopyon;白血病,骨髄腫,リンパ腫,仮面症候群,網膜芽細胞腫,など

- 蛋白の増加:

フレア flareあるいは光梁 Lichtbalkenという.血液房水関門の破綻・透過性亢進を示し,高度の時は温流が停止する.

⑽蛍光眼底造影の項 を参照のこと.

フィブリン:強い滲出による線維素

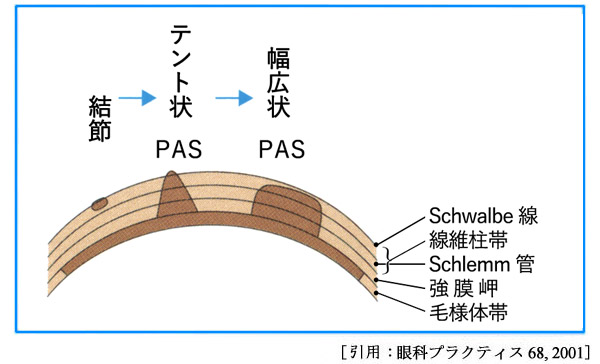

- 虹彩前癒着 peripheral anterior synechiae (PAS :

隅角に結節が出来る(線維柱帯炎)と虹彩表面が肉芽腫結節に引き寄せられて形成される.典型例がサルコイドーシスである.一度に全周が癒着することは希であるものの,徐々に進行し,Schwalbe線の位置が隅角底のようにみえる.

これとは別に,隅角は新生血管が発生し易い場である.

- 前房出血あるいは Amsler徴候:

古典的表現?ではあるが,Fuchs'heterochromic iridocyclitis において前房穿刺を行うと前房出血を来たす現象.隅角の新生血管による(ただし,緑内障に発展するようなものではないとのこと).前房穿刺は,わずかな外力で出血する一つの例とされる.

- 隅角の色素沈着:

・色素塊(pigment pellet:前房蓄膿の跡

・細かい(pigment spray:炎症が慢性化すると虹彩色素が散らかる.

・減少:Posner の寛解期 - 眼圧への関与:主に流出抵抗の増大

・線維柱帯炎 trabeculitisでは開放隅角型である.

・虹彩前癒着では閉塞隅角型である.深前房/正常隅角角度のようであるから,うっかりすると見落とすことになる.

- 炎症細胞の増加:

)虹彩のサイン;

- 縮 瞳 miosis:

三叉神経反射による.対光反射も鈍麻する.

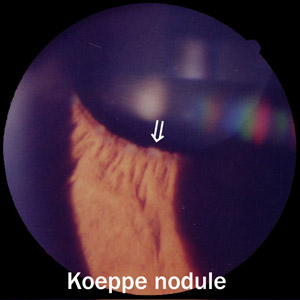

- 結 節 nodule:

肉芽腫性炎症は瞳孔縁(Koeppe)や虹彩面(Busacca)の結節が特徴で,隅角部では線維柱帯表面に肉芽腫結節を作る(サルコイドーシス,Posner−Schlossman症候群,などで).

- 虹彩ルベオーシス rubeosis iridis:

炎症に伴い,血管内皮増殖因子VEGFが増加する.消炎と共に退縮するものと血管新生緑内障へ進行するものがある.

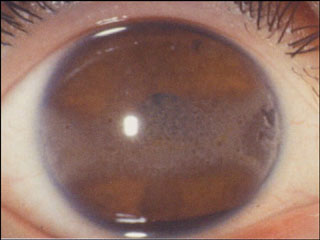

- 虹彩後癒着 posterior synechiae:

滲出物・結節による.瞳孔縁で水晶体と癒着した状態をいう.瞳孔全周の癒着も容易に起こり,瞳孔遮断(seclusio pupillae)となる.この結果,後房圧が上昇し(絶対的瞳孔ブロック)虹彩が隅角に押し付けられると,房水の排泄が止まり眼圧が上昇する(続発閉塞隅角緑内障).

後房圧の上昇で虹彩が盛り上がった状態が膨隆虹彩(iris bombé)である.

瞳孔領の水晶体前面が膜様滲出物でおおわれることがある.瞳孔閉鎖(occlusio pupillae)である.

滲出・フィブリンが更に厚くなると,偽白内障(cataracta spuria)となる. - (後天)萎縮:

虹彩紋理・虹彩窩・捲縮輪の不明瞭化

- 縮 瞳 miosis:

)水晶体のサイン;

前囊表面には虹彩後癒着の跡などの色素が付着しやすい.

慢性化したぶどう膜炎・異色性虹彩毛様体炎では,併発白内障をきたす.)毛様体のサイン;

低眼圧:房水分泌の低下のため.非特異的な所見の一.プロスタグランジンの関与が考えられている.

高眼圧:房水流出抵抗の増加のため.上記各種虹彩癒着による場合を除外して,サルコイドーシス trabecular sarcoidosisの可能性が大. その他では Posner−Schlossman症候群,ヘルペス性虹彩炎, HLA᠆B27関連ぶどう膜炎, 異色性虹彩毛様体炎(Fuchs型), など.

また,ごくまれに房水産生が増加することがある(hypersecretion glaucoma).▒或るぶどう膜炎専門クリニックの統計では,特発性ぶどう膜炎(29.3%),サルコイドーシス(13.3%),帯状疱疹(6.9%),HLA᠆B27ぶどう膜炎(6.9%),結核(5.9%),Posner−Schlossman症候群またはサイトメガロウイルス(CMV)ぶどう膜炎(5.3%)であった. 診断時眼圧の中央値は35mmHgであった(Br J Ophthalmol 105(5), 2021).

❌ secondary inflammatory glaucoma:inflammatory glaucomaについてalso known as uveitic glaucomaと言い替え説明をしている論文が

のサイトにヒットする.ぶどう膜炎と続発緑内障のような意味らしい.だがしか~し,ラテン語名で

glaucoma inflammatoriumとすると 急性閉塞隅角緑内障

glaucoma acutum inflammatorium (der akute Glaukomanfall)のことなんだけど,査読はどうなってんだ.いい加減になったもんだ.英語名は定義が違う‥なんてこたぁないよね.

のサイトにヒットする.ぶどう膜炎と続発緑内障のような意味らしい.だがしか~し,ラテン語名で

glaucoma inflammatoriumとすると 急性閉塞隅角緑内障

glaucoma acutum inflammatorium (der akute Glaukomanfall)のことなんだけど,査読はどうなってんだ.いい加減になったもんだ.英語名は定義が違う‥なんてこたぁないよね.毛様体浮腫:炎症反応.水晶体が前進→浅前房化,近視化,

滲出 あるいは snow bank:毛様体扁平部,あるいは鋸状縁での線維芽細胞増殖と新生血管,グリア細胞増殖を示す炎症反応の一.硝子体基底部に相当する当該部は,血液関門の脆弱性が示唆されている.

特に ring状あるいは土手 bank様に膜ができた状態が,毛様体炎膜(毛様体炎性硬皮)cyclitic membraneである.毛様体から水晶体前後囊,瞳孔領まで広がることがある.増殖組織であるから収縮する性質により牽引性剝離をきたす. 前部増殖性硝子体網膜症 anterior PVR である.

)硝子体のサイン;

- 硝子体混濁:前房内と同様に炎症細胞・炎症産物が浮遊する.細胞が集合すると肉芽腫様所見となる.

びまん性,雪ダマ状,真珠の首飾り状,羽毛状,膜状,ひも状,ベール状,顆粒状などと表現し,網膜との距離によっては飛蚊症の原因となる.意外に強いかすみ感を訴えることがある.

新生血管破綻による硝子体出血も起こり得る. - 後部硝子体剝離:加齢現象の加速,ヒアルロン酸・膠原線維の融解・変性・収縮,などに因る.

☞ 炎症細胞=リンパ球,好中球,マクロファージ ・・・・・

☞ 炎症産物=サイトカイン,線維増殖・新生血管の発生,透過性亢進の結果 ・・・・・

☞ 硝子体炎=本質はぶどう膜炎による硝子体混濁であるが,感染性眼内炎での病態が主(ただし網膜傷害の意味を込めるとすると‘眼内炎’と聞くほうが緊急性がありそう).

- 硝子体混濁:前房内と同様に炎症細胞・炎症産物が浮遊する.細胞が集合すると肉芽腫様所見となる.

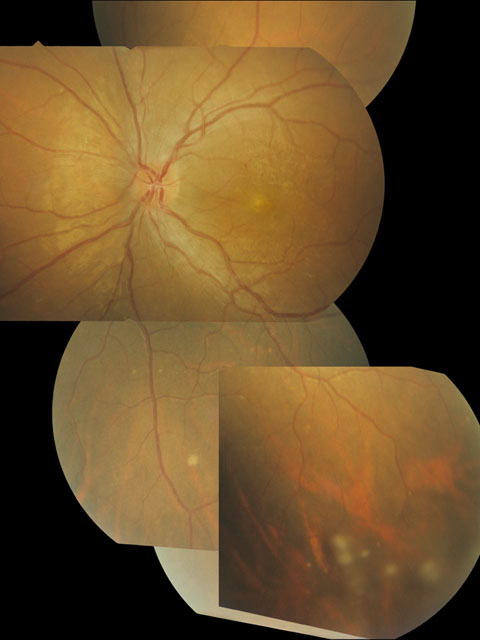

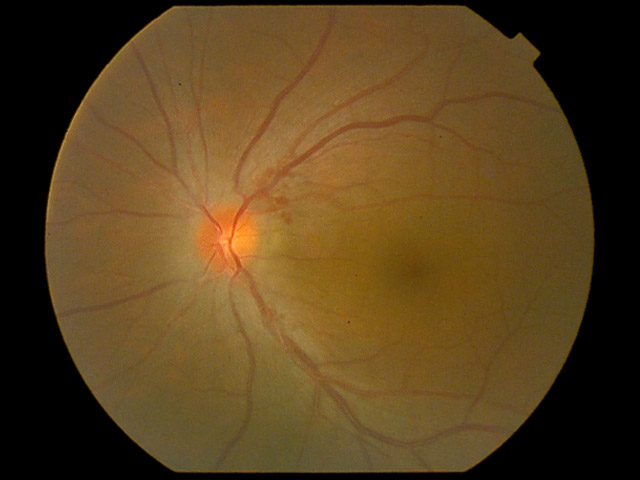

)網膜・色素上皮・脈絡膜のサイン;

炎症産物すなわち滲出性混濁を起こし,循環障害が加わる.色素上皮の障害が強く網膜の漿液性剝離をおこす代表は原田病,網膜の滲出性混濁(白血球浸潤+虚血)や出血はBehçet病,周辺部から進行・拡大する壊死性混濁・血管炎(おもに動脈炎)はヘルペスウイルス網膜炎,後極に好発する壊死性混濁・血管炎(おもに動脈炎)はサイトメガロウイルス網膜炎,など.網膜血管炎(静脈炎・静脈周囲炎)はサルコイドーシスなど.

黄斑浮腫(類囊胞,あるいは囊胞様黄斑浮腫 cystoid macular edema:CME)は網膜血管の透過性亢進の結果であり,所見としては非特異的である.血管炎や出血所見など,疾患により網膜と脈絡膜で所見の比重が違う.視神経乳頭では,反応性ときに原発性に充血浮腫(発赤腫脹)がみられる.脈絡膜新生血管を生じることがある.

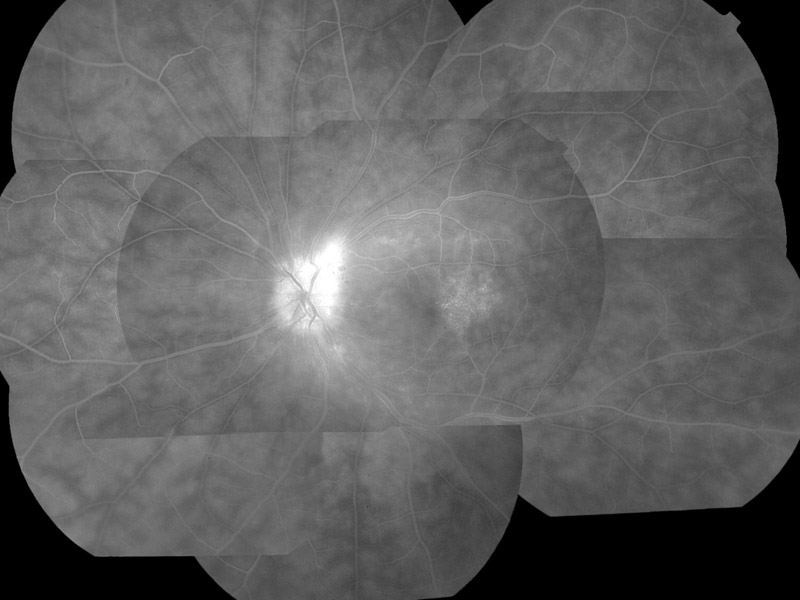

網膜血管炎は,血管壁の白鞘化,血管閉塞,FAでの血管壁染色・漏出,等の所見が対応する.炎症の病型により,動脈炎,毛細血管炎,静脈炎の比重に差がみられ,鑑別診断の情報として有力とされる.

動脈炎としての所見は感染性炎症で強い.静脈炎としての所見は非感染性炎症で強い.

つまるところ,ぶどう膜炎とは網膜血管炎や乳頭血管炎を包括している.

(ただし,「ぶどう膜炎で網膜血管炎や乳頭血管炎を伴う」とは言うが,「網膜血管炎や乳頭血管炎はぶどう膜炎の一種」という表現は,残念ながら一般的ではない ・・・・・)

)視神経乳頭のサイン;

Edmund Jensen型retinochoroiditis juxtapapillaris(1908)乳頭隣接網脈絡膜炎:眼トキソプラズマ症の一型 ?

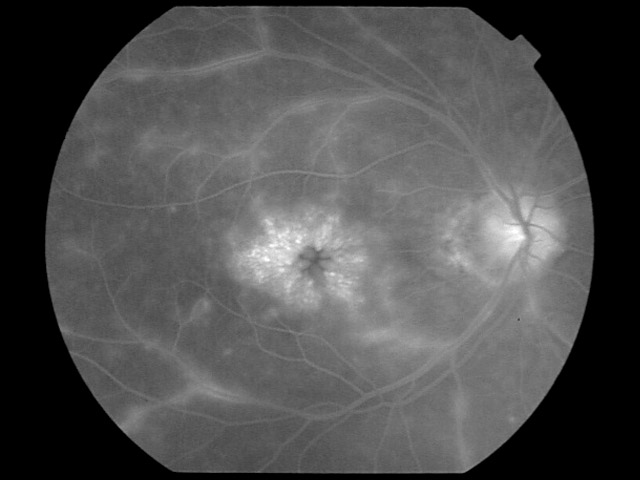

★Prof.Edmund Zeuthen Jensen((1861–1950)は1人.デンマーク)蛍光眼底造影所見;

ぶどう膜炎ではなんらかのかたちで血液眼関門が変調をきたすため,炎症の程度を知る指標となる.上記 ⑼ のような網膜の浮腫や混濁部で,強い過螢光を示すことがわかる.視神経乳頭部に於ても病態により深部過螢光(脈絡膜系の透過性亢進)や表層過螢光(網膜血管系の透過性亢進)を認める.

|

|

|

|

実際の病変では,原田病において脈絡膜炎による網膜色素上皮障害で透過性亢進が起こり,脈絡膜から網膜下へ滲出する病態を理解するのが基本である.なお,原田病では網膜血管障害はない.

網膜血管の透過性亢進は,サルコイドーシスやBehçet病で観察されるが,定型とは言え難易度は高い.血管炎(主には静脈炎)や囊胞様黄斑浮腫である.造影検査の後に細隙灯顕微鏡検査を行えば淡い緑色の前房水が観察される.血液房水関門(虹彩・毛様体)の透過性亢進による色素漏出である.

網膜・脈絡膜では漏出≒浮腫ということであったが,造影剤の漏出所見は浮腫液の移動と濃度勾配による拡散が複合している.同様に毛様体での透過性亢進が房水分泌の増加を意味するものではない.

)検査所見;

三大ぶどう膜炎の検査項目には,Behçet病ではHLA-B51,IgAの上昇,原田病ではHLA-DR4/DR53,髄液中の細胞増多,サルコイドーシスではツ反の陰転,アンギオテンシン転換酵素(ACE)値の上昇,HLA-DR52などが補助診断となる.

一部の前部ぶどう膜炎ではHLA-B27との相関がみられる.

CD4陽性Th細胞は一般に(原田病のほか,Behçet病・サルコイドーシスなどでも)増加する.減少のときはAIDSを疑う.)性差;

男性>女性:Behçet病,強直性脊椎炎,

男性<女性:サルコイドーシス,若年性関節リウマチ,)片眼か両眼か;

片眼>両眼:多くの感染性ぶどう膜炎,Posner−Schlossman症候群,HLA᠆B27関連ぶどう膜炎,

片眼<両眼:三大ぶどう膜炎,若年性関節リウマチ,

分 類

ぶどう膜炎の分類には幾つかの方法がある,以下にその代表的なものをあげる.

-

)位置による解剖学的分類

① 前部ぶどう膜炎 anterior uveitis

虹彩~毛様体を中心としたもの.虹彩炎・虹彩毛様体炎・毛様体炎.

② 中間部ぶどう膜炎 intermediate uveitis

毛様体~網膜周辺部,もしくは硝子体炎の形となる.

③ 後部ぶどう膜炎 posterior uveitis

網膜・脈絡膜・視神経

④ 汎(全)ぶどう膜炎 pan−uveitis

眼球全体の炎症反応

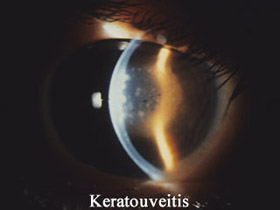

⑤ 強角膜への炎症波及を伴うものがある.すなわち,

sclerouveitis=scleritis+uveitis,または 強膜炎:強膜血管(解剖的には強膜表層)の血管炎.非感染性炎症は免疫異常を基にする全身性炎症疾患,感染炎症は外傷や手術後で問題となる.

keratouveitis=keratitis+uveitis,または 角膜内皮炎:発生上,ぶどう膜と角膜内皮は共通の原基であり連鎖して炎症の場となる.

角膜ぶどう膜炎:おもにHSV,他にCMV.眼圧上昇を伴いやすい.角膜ヘルペスの重症型で,実質型・内皮炎・虹彩炎・線維柱帯炎の複合と考えられている.

角膜実質炎:慢性非潰瘍性で,ときにぶどう膜炎を合併する.通常,梅毒やHSVによる感染性である.形質細胞・Tリンパ球・マクロファージによるⅣ型過敏反応と説明される.非感染性では自己免疫炎症による Cogan症候群 が筆頭になる.

)臨床所見と組織像による分類

組織像と細隙灯顕微鏡による沈着物の臨床所見から分類したもの.

炎症産物は眼内のいろいろな部位 ― 角膜内皮上,線維柱帯上,虹彩面,硝子体中,網膜面,網膜血管周囲 ― に沈着する(沈着物 プレシピテート precipitates).① 肉芽腫性ぶどう膜炎(granulomatous uveitis )

マクロファージ・類上皮細胞・巨細胞・リンパ球による肉芽腫が形成される,大きい黄白色の結節性沈着物が特徴.

(マクロファージが類上皮細胞になり,癒合すると多核巨細胞となる)

角膜では 「豚脂様 mutton fat」,虹彩では「Koeppe結節 や Busacca結節」,硝子体では「雪だま状 snowballs」「真珠の首飾り状 string of pearls」,網膜血管に添うと「ろうそくのしずく candlewax drippings」と形容される.☆discrete type:類上皮細胞が,結節を形成しているもの.周囲にリンパ球・形質細胞が薄く取り巻く.例;sarcoidosis

★DalénⲻFuchs結節;網膜色素上皮とBruch膜とのあいだの類上皮細胞と少数のリンパ球の集簇.

☆diffuse type:類上皮細胞・リンパ球・形質細胞がびまん性に増殖しているもの.例;原田病(VKH病)・交感性眼炎

☆そのた;cat−scratch disease, leprosy, leptospirosis, Lyme disease, multiple sclerosis, syphilis, toxoplasmosis, toxocariasis, tuberculosis, etc② 非肉芽腫性ぶどう膜炎(non−granulomatous uveitis)

白血球・形質細胞・リンパ球の浸潤で,肉芽腫は形成されない.小さく,より白い角膜後面沈着物が特徴.

主に急性の前部ぶどう膜炎の形をとり,前房所見が激的(強いフレア,フィブリン析出,前房蓄膿)であっても予後は比較的良好の事が多いが,眼底変化が加わると視力予後はこの限りではない(例;Behçet病).☆そのた;ankylosing spondylitis, juvenile idiopathic arthritis, rheumatoid arthritis, など

)病因による分類

免疫関連によるもの(約80%)と感染によるもの(約20%)が大部分である.

- 外因性ぶどう膜炎:直達性外傷によるもの

・外傷(化学薬品や放射線を含む鈍性外傷)あるいは手術操作すなわち組織の損傷(眼血液関門が破壊され炎症反応が起きる)

・細菌感染による化膿性炎症

・異物侵入(鉄イオンや銅イオンに毒性がある),など

(菌血症による炎症は,眼内炎として別に扱う)

(交感性眼炎は,外傷が契機ではあるがここには含めない) - 内因性ぶどう膜炎

①感染性;ウイルス・細菌・原虫などの病原体の眼内感染(血行性

a)ウイルス感染

②非感染性(免疫異常または自己免疫による

ヘルペスウイルス科(単純ヘルペス HSV,水痘-帯状疱疹ウイルス VZV,エプスタイン-バールウイルス EBV,ヒトサイトメガロウイルス CMV,など),

ヒトTリンパ球向性ウイルスI型,風疹ウイルス,ムンプスウイルス,など

b)梅毒スピロヘータ

c)結核・らい

d)細菌・真菌;ヒストプラズマ・アスペルギルス・カンジダ

e)原虫;トキソプラズマ

f)寄生虫;トキソカリア(いぬ回虫症),オンコセルカ(糸条虫症)a)原田病,交感性眼炎

③上記 腫瘍関連の炎症(ぶどう膜炎の1〜3%とのこと)は独立させて考える分類が多くなっている.

b)サルコイドーシス

c)Behçet病

d)水晶体起因性ぶどう膜炎(lens-induced uveitis)

e)全身疾患によるぶどう膜炎

ⅰ.膠原病;・・

ⅱ.腫瘍;悪性黒色腫,転移性腫瘍(肺癌‥男性,乳癌‥女性)

血液腫瘍性病変の眼内浸潤(悪性リンパ腫,白血病,多発性骨髄腫

仮面症候群,がん関連網膜症 - 薬害性炎症

・免疫チェックポイント阻害薬 による汎ぶどう膜炎:前部ぶどう膜炎やVogtⲻ小柳ⲻ原田病様の炎症を生じる.CD8陽性T細胞(細胞傷害性T細胞)の抑制解除によって自己の組織や細胞への傷害という自己免疫的機序が考えられている.

・COVIDⲻ19ワクチン接種後の眼炎症:Vogtⲻ小柳ⲻ原田病や前部ぶどう膜炎が発症している,とのことである(Jpn J Ophthalmol 67:14-21, 2023.

- 外因性ぶどう膜炎:直達性外傷によるもの

疫 学

各 論 へ

なれの果て ~ 眼球の萎縮

眼球萎縮 atrophia bulbi:長期間のぶどう膜炎等の結果,眼内液の産生が低下し眼球の縮小したもの.眼内の構成組織成分は保存・識別しうる状態.

眼球癆 phthisis bulbi:ぶどう膜炎のほか,手術侵襲を含む外傷により眼組織構造の傷害・破壊があり,組織修復・機能回復ができないまま長期間の経過で強角膜が肥厚し眼球の縮小・瘢痕化したもの.内部は網脈絡膜・硝子体に石灰化・化骨化をきたし疼痛の原因となる.

*化骨 ossification:網膜色素上皮細胞の化生,石灰化.

これらにより最終的には,視覚障害への対応 が求められる.

☑ precipitates は「プレシピテート」ですがドイツ語式に言う人は「プレチピタート Präzipitat(e)」となります.書く時は複数形ですが,読む時はしょせん日本語です.

☑ mutton-fat はなぜ「

☑ 虹彩の英語表記は iris です.ギリシャ語は ίρις だそうです.

☑ 毛様体の英語表記は ciliary body ですが,毛様体炎となると cyclitis.ciliary はラテン語由来,cyclitis はギリシャ語由来(κύκλος+ĩτις )なんだとか.どうして ?

☑ 脈絡膜の英語表記は choroid ですが,脈絡網膜症だと chorioretinopathy とか,網脈絡膜症だと retinochoroidopathy とか,状況によって『i』が有ったり無かったり.おおもとのギリシャ語は chorioeides (χοριοειδής) だそうです.これに拠り『i』付きがホントなんだそうです.

☑ Krukenberg spindles はむしろ虹彩色素上皮の変性ととらえるのか? PDS(Pigment Dispersion Syndrome,PG(Pigmentary Glaucoma,PEX(Pseudoexfoliation Syndrome,などで特徴的(必ずしも特異的ではない),と.

☑“Behçet” は日本語・カタカナは「ベーチェット」です.もとはトルコ語で,「ç」は「チェー」と読むそうですョ.「h」はいわゆる長音ではなく声門摩擦音という発声なんだとか.