概 念:

原因不明の多臓器性・全身性炎症性疾患である.病変部位では,非乾酪性類上皮細胞肉芽腫(マクロファージ系貪食細胞,類上皮細胞,巨細胞,およびリンパ球浸潤による結節)を形成する.両側肺門リンパ節・肺・心臓・皮膚の罹患頻度が高いが,涙腺のほか唾液腺・肝・脾・リンパ節・神経系・筋肉・骨やその他の臓器に病変を作る.人種差・地域差がみられ,日本では心サルコイドーシスと眼サルコイドーシス患者がより多く,サルコイドーシス患者の最多死因は心筋病変によるものである.また,高緯度地域(寒冷地)に多いとか,有色人種の発生率が高く,黒人ではより重症であるのに対して白人では無症状のことが多いとされる.

眼サルコイドーシス ocular sarcoidosis は若年と中年に好発し(男性で20歳台,女性で20歳台と50歳台),若年では前部ぶどう膜炎,中高年では汎ぶどう膜炎の傾向がある.慢性の経過をとりやすい.

診 断:

a)眼所見

①肉芽腫性前部ぶどう膜炎(豚脂様角膜後面沈着物,虹彩結節),②隅角結節またはテント状周辺虹彩前癒着,③塊状硝子体混濁(雪玉状,数珠状),びまん性硝子体混濁,④網膜血管周囲炎(主に静脈)および血管周囲結節,⑤多発する蝋様網脈絡膜滲出斑または光凝固斑様の網脈絡膜萎縮病巣,⑥視神経乳頭肉芽腫または脈絡膜肉芽腫,を特徴とする慢性ぶどう膜炎の像である.緩徐に進行するためしばしば慢性化し,囊胞様黄斑浮腫・併発白内障・続発緑内障・網膜新生血管を合併し易い.おおくが両眼性である.

隅角結節は trabecular sarcoidosis といわれ,房水通過抵抗が増す.数珠状の硝子体混濁は真珠の首飾り string of pearls様ともいわれる.網膜静脈周囲炎あるいは血管周囲結節が candle wax drippings である(ろうをたらしたような滲出斑,という形容とは別所見である).

b)検査所見

①胸部X線あるいはCT検査所見(両側肺門リンパ節腫脹:BHL),

②血清ACE(アンギオテンシンⅠ転換酵素)活性の上昇,

③血清カルシウム高値,

④血清リゾチーム高値,

⑤血清可溶性インターロイキン-2受容体(sILⲻ2R)高値

⑥気管支肺胞洗浄(BALF)検査でリンパ球増加またはCD4/CD8比高値,

⑦Ga⁶⁷シンチグラムでの著明な取込み集積所見,

⑧さらに,罹患部位(皮膚やリンパ節または結膜の生検)から採取した組織標本に非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が存在すれば確実となる.

▣ 参考となる外眼病変:角結膜乾燥症,上強膜炎・強膜炎,涙腺腫脹,眼瞼腫脹,顔面神経麻痺,結膜濾胞,眼窩腫瘤,外眼筋腫脹,ミオパチー,など.

原 因:

炎症性病変の主体は,非乾酪性類上皮肉芽腫と血管内皮細胞の変性による微小血管炎・血管周囲炎である.

その病態は遺伝的素因を背景とした,何らかの抗原(有機,無機,微生物など)に対する宿主の免疫反応であると理解されている.

免疫学的には,皮膚の遅延型過敏反応の抑制(ツベルクリン反応陰転)と病変部位におけるCD4陽性T細胞/CD8陽性T細胞比の増加がみられる.B細胞活性化を示唆する所見もときに認められ,血中免疫複合体を認めることもある.

▣ 肉芽腫は免疫複合体を取り込んだマクロファージが浸潤・類上皮細胞化したもの.類上皮細胞肉芽腫が集合して小さな結節が形成され,さらに肉眼的に見えるようになったものはサルコイド(類肉腫)と呼ばれ皮膚サルコイドなどと表現される.サルコイドが全身に現れている疾患がサルコイドーシスである.

本症リンパ節(硝子体も)からは常在菌のCutibacterium(旧Propionibacterium) acnesやC.(旧P.) granulosumのDNAが検出され,菌体成分に対する過敏性免疫反応あるいは発症トリガとして,また患者血清中には抗Borrelia抗体価あるいは抗Coxiella抗体価が有意に上昇していることから肉芽腫形成を伴うダニ媒介性疾患として,おのおのの位置付けも研究されている.遅延型アレルギーの減弱や細胞性免疫の低下としての免疫異常状態であり,膠原病類縁疾患の位置付けでオーバーラップする病態である.これらにより自己免疫疾患のカテゴリーとなる.

★常在菌による内因性感染症との解釈もされている.

★CD4陽性T細胞;特にTh1細胞(IV型アレルギー反応)活性化.

【 T細胞 】

▣その他

ACEやリゾチームは,本症では肉芽腫内の単球系細胞が産生し,肉芽腫の総量を反映するとされている.

Ca血症は,肉芽腫が活性型ビタミンDを生産して相対的ビタミンD過剰状態となり,Ca代謝異常をきたす.

可溶性IL-2レセプタ値は活性化T細胞の量を反映するといわれる.

【 インターロイキン 】

シアル化糖鎖抗原 KL-6(間質性肺炎の活動性を反映する)がマーカーになりうるとのデータもある.

ツベルクリン反応の減弱は,リンパ球の病巣への局在compartmentalizationによる皮膚の遅延型過敏反応の抑制,と説明される.また,本症の治癒に合わせて再陽性化がみられる,とのことである.

など.

▣ 家族発生がみられ,遺伝素因は無視できないとされる.

HLAでは,最も共通の遺伝子型頻度はクラスⅠ HLA-A1とB8,クラスII HLA-DR3である.このほかHLA-DR5,DR6,DR8関連抗原の増加やHLA-DR1の減少が指摘されている.これらにより,遺伝的に感受性のある宿主が特定の環境因子に曝露されて起こるという考え方が一般的である.

▣ サルコイドーシスの全身疾患としての活動性と眼病変の活動性は必ずしも一致しない.初発症状の50%が眼症状である.眼以外の症状で発見された症例のうち,50%にぶどう膜炎が発見される.全体的には肺病変95%,眼病変30〜40%,皮膚病変5〜10%ほどとのことである.本症が妊娠に悪影響を与えることはないが,妊娠中にサルコイド病変が改善することがある.この場合,出産後には病変が悪化するといわれる.

サルコイドーシスは病理組織診断に拠るという立場から,眼所見のみでは確定に至らないため „眼サルコイドーシス“の診断名は適切ではない.という意見があるが,サルコイドーシスにおける「眼病変」を眼サルコイドーシスとして指すことに変わりはない.

▣Blau症候群/若年発症サルコイドーシス;NOD2遺伝子の変異で発症する遺伝性自己炎症性疾患である.常染色体優性遺伝形式で多くが4歳以前に発症し,肺門部リンパ節腫脹を認めない.

▣Löfgren症候群;急性発症

【 ![]() 難病医学研究財団・難病情報センター,

日本眼科学会 2006年版,

日本サルコイドーシス学会,

《2004年版》 】

難病医学研究財団・難病情報センター,

日本眼科学会 2006年版,

日本サルコイドーシス学会,

《2004年版》 】

概 念:

全身のメラノサイトに対する自己免疫疾患でぶどう膜炎のほか,内耳障害,髄膜刺激症状,皮膚症状などの全身所見を伴う病態である.

急性期の後部ぶどう膜炎は両眼性に比較的急激な視力障害をきたす.このとき眼底に多発性の滲出性網膜剝離(≒浮腫性混濁)を起こし,蛍光眼底造影を行うと網膜剝離に一致して脈絡膜由来の蛍光色素(滲出液)が網膜下に漏出・貯留することが証明される.また,網膜内に囊胞様貯留も生じる.視神経乳頭の発赤・腫脹も重要所見である.

回復期には脱毛・白髪・皮膚白斑といった一連の経過が特徴で,治癒したあとの眼底は「夕焼け眼底」として有名である(脈絡膜色素細胞の傷害のため).

★代表症状:難聴,耳鳴,めまい,頭痛,発熱,頭皮のぴりぴり感,皮膚白斑,白髪脱毛・・・

★眼所見と全身症状(髄膜炎,内耳性難聴,皮膚病変)の有無で,完全(complete),不全(incomplete),見込(probable)に分類される.

診 断:

ⓐ典型

前駆期 prodromal stage:

前駆症状として,頭痛・めまい・嘔気・微熱などのいわゆる感冒様前駆症状は70%に,結膜充血は80%に観察されることから,臨床上重要視されている.おそらく皮膚の炎症として頭皮にピリピリするなどの違和感・感覚異常が出る,頭痛の範疇として眼窩深部痛あり,との記述もある.眼症状期 ophthalmic stage:

急性汎ぶどう膜炎のこと.左右差はあるが,85%は3日以内に両眼に所見が見られる.乳頭は発赤腫脹し,滲出性網膜剝離は後極を中心に初発する(上記).虹彩毛様体炎としては(比較的少ない前房微塵にもかかわらず)角膜後面沈着物や虹彩後癒着を生じる.脈絡膜(毛様体を含む)の浮腫性肥厚~扁平部剝離も知られ,程度によっては水晶体の前進・浅前房をきたし問題となる.

頭痛のほかに耳鳴り・感音性難聴(髄膜炎症状あるいは内耳症状)を伴う.★若年発症:網膜剝離型.

★高齢発症:乳頭炎型.波打ち色素上皮.遷延化傾向

回復期(およそ2か月~) convalescent stage:

消炎した後は夕焼け状眼底を示す.時に複数の小円形の脱色素巣をみる.赤道部に好発し,Dalén-Fuchs斑 という.輪部結膜の脱色素は杉浦現象として知られ,皮膚白斑・脱毛・白髪(頭髪・眉毛・睫毛)などの皮膚症状も特徴的である.色素脱出は,眼底95%,輪部95%,毛髪60%(脱毛を含む),皮膚白斑25%ほどとのことであるが,副腎皮質ステロイド薬の使用により脱色素・夕焼け状眼底は起きにくくなっている.

ⓑ非典型

遷延型:6か月を経て持続する炎症(特に前眼部炎症では, „Vogt-小柳 型“ ということがある.

高率に合併症(併発白内障 35%,続発緑内障 20%,・・)を伴う.重症型:脈絡膜の損傷が強い ? 長期の経過で網膜色素上皮〜Bruch膜の変性をきたすと脈絡膜新生血管が生じることがある.網膜変化は無いのが原則であるが,重篤な炎症では網膜出血がみられることがある.

視神経乳頭浮腫型:視神経炎やうっ血乳頭と鑑別

ごく希に乳頭部出血がみられるが,ぶどう膜炎のサインがあれば本症を疑う.

原 因:

メラノサイト中の自己抗原(チロシナーゼ‐ペプチド)に対する自己免疫機序が関与する.髄膜・内耳とも有メラニン組織である.類上皮細胞・リンパ球等から成る結節は,ぶどう膜全般に及び,肉芽腫性汎ぶどう膜炎である.通常,網膜障害はなく,併発症が無ければ視力予後は良好なものである.

80〜97%ほどで発病初期(〜2か月)には髄液中のリンパ球を主体とする細胞増多を認める.

80〜97%ほどで発病初期(〜2か月)には髄液中のリンパ球を主体とする細胞増多を認める.

本症は日本人の病名がつく疾患の一.眼底に病変の主体があるのが原田病で,VKHは前部ぶどう膜炎の比重が大きく経過が長いものをいう.

世界的にみて発症頻度は人種差が大きく,疾患感受性遺伝子として,HLA-DR4,DR53,DQ4陽性が90%を超える(その他,BW54,CW1).本邦でのHLA-DR4の保有は,南西諸島を経由した東南アジア系縄文人の渡来と重なる.発症に一定のパターンがあることから,外因としての環境因子とか感染を考える研究者もいる.

交感性眼炎sympathetic ophthalmia は,1眼の受傷(穿孔性外傷)や内眼手術を契機に,両眼性の肉芽腫性ぶどう膜炎を発症するもの.原田病と同様の病理・眼底所見を示す.逆にいうと,原田病の診断には外傷の既往がないことが条件となる.

人種・地域によっては,まず交感性眼炎の可能性が診断される.

受傷眼を起交感眼といい,他眼(非受傷眼)を(被)交感眼という.

外傷の0.2〜0.5%ほど,手術の0.01〜0.05%ほどの頻度といわれ,80%は3か月以内に発症する(5日から66年の記載がある).輪部付近の強角膜裂傷での毛様体露出がリスクが高いとのことである.なお,受傷眼が感染による全眼球炎をきたすと,発症しない.

★夕焼け状眼底:60~80%に発生.標的となった脈絡膜メラノサイトが変性消失したもの.メラノサイトはマクロファージに貪食される.一部のメラノサイトやマクロファージは類上皮細胞や巨細胞になり,肉芽腫を形成する.網膜色素上皮細胞のメラニンは残っている.

★Dalén᠆Fuchs斑:網膜色素上皮細胞下に類上皮細胞やリンパ球が浸潤し,色素上皮細胞が増殖あるいは変性したもの.組織学的には急性期には前述の炎症細胞の浸潤が起き(病理的には“肉芽腫性結節 nodule”),消炎後は抜け殻で脱色素にみえる.臨床的には沈静化する頃に目立つ.

Dalén:日本医学会用語では『ダーレン』

虹彩色素細胞層にも肉芽腫変化が起きる.瞳孔縁のKoeppe結節がそれである.

★髄膜炎:リンパ球を中心とした髄液細胞増多を示す.2〜4週目位がピークで,ほぼ8週間で消退するとのことである.免疫反応に因る,ということで,非感染性あるいは無菌性髄膜炎となる.

★脈絡膜厚:急性期には脈絡膜の肥厚が観察される.炎症性浮腫である.間質液の貯留により,脈絡膜血管は狭窄する(血管密度が,減少する).周辺脈絡膜では循環障害をきたす,とのことである.

乳頭炎型においても肥厚脈絡膜を認め,治療により有意に減少することから治療効果の判定や,再発の前兆チェックに再肥厚の確認が有用,とのことである.逆に,夕焼け状眼底では菲薄化をきたしている.治療当初の反応が悪い・・・肥厚が長引く・・・ほど夕焼け状になるそうである.

【 原田病の歴史(日本の眼科」より) 】

概 念:

原因不明の多臓器侵襲性の炎症性疾患で,長期にわたり増悪(発作)・寛解を繰り返す.

ぶどう膜炎の発症(発作と呼ぶ)は急激であるが,消退も早い.再発を繰り返しながら,網膜が荒廃し視神経萎縮に陥る.罹病8年を経過すると,平均的な視力状態は 0.1 ほどである(前部ぶどう膜炎5%,後部ぶどう膜炎95%).

最近では,強い増殖性変化から続発緑内障となり眼球摘出に至るような重症例は少なくなった.

診 断:

ⓐ 特別の検査はなく,症状の組み合わせで診断する.全身的には,主症状と副症状に分ける.

主症状は,①口腔アフタ性潰瘍,②外陰部アフタ性潰瘍,③皮膚症状(結節性紅斑,皮下の血栓性静脈炎,毛囊炎様皮疹又は座瘡様皮疹など),④眼症状すなわちぶどう膜炎,をいい,すべての症状があれば‘完全型’,そうでなければ‘不完全型’,‘疑い’となる.

副症状には,関節炎・副睾丸炎のほか,消化器病変(腸管型Behçet),血管病変(血管型Behçet),中枢神経病変(神経型Behçet)があり,後者の三型は生命に脅威をもたらしうる警戒すべきものであり,特殊病型に分類されている.

ⓑ 眼部では,虹彩毛様体炎(前房蓄膿性虹彩炎)と網脈絡膜炎(出血・滲出や血管炎)が中心である.とくに再発性前房蓄膿性虹彩炎は,Behçet病に特異性の高い所見とされる(実際には本症の1/3ほどとのことで,HLA-B27関連ぶどう膜炎のほうが率は高いとのこと).脳脊髄圧亢進をきたすことがあり,うっ血乳頭~視神経萎縮の原因となる.

ⓒ 検査所見としては,症状の活動期に血清CRP陽性,血沈亢進,末梢血白血球増加がみられる.診断の参考となる検査所見としてはHLA-B51陽性のほか,血清IgD増加,皮膚の針反応陽性,がある.皮膚の針反応は,滅菌注射針(22〜18G)を皮膚に刺入して24〜48時間後に,その部位の発赤と時に中心部に小膿疱の形成(易刺激性あるいは過敏反応による皮疹の誘発)をみるものであり,この陽性反応はBehçet病に特異性が高い.連鎖球菌死菌抗原を用いたプリックテストでは,20〜40時間後に強い紅斑がみられる.γ-グロブリンは上昇しない ?

原 因:

全患者のうち,有ぶどう膜炎は70%ほどである.ぶどう膜炎は経過中,90%で両眼性に発症する.基本病態は血管障害・血管炎で,リンパ球・多核白血球・マクロファージなどの細胞浸潤がある.これらにより組織破壊(血管閉塞,出血)をきたすものである.前房蓄膿や眼底の滲出斑は遊出した好中球の浸潤である.

自己破壊とかんがえられるアフタ性口内炎は,他の主症状に先駆けて出現することで口腔内細菌叢の役割が推測されてきた.研究の結果,患者は連鎖球菌に対して免疫亢進状態にあることがわかった.これらにより基本病態は好中球の機能過剰と考えられる.抗原ペプチドは網膜神経節細胞の一部分にかなりの相同性があるとのことである.

本症ではHLA-B51の陽性率が高く(50〜70%),連鎖する発病条件素因の役割が重視され,HLA-B51遺伝子は好中球の機能制御に関与していることがわかった.HLA-B51保有者では,Behçet病に罹患する相対危険率が17以上である.HLA-B51の保有は,朝鮮半島を経由した東北アジア系弥生人の渡来と重なる.疫学調査によると,いわゆるシルクロードに沿う形(日本=北高南低,韓国,中国,中東,地中海沿岸)で好発地域が存在する.この中で本症の新患発症の減少がみられるのは本邦だけだそうである.

シルクロード地域に限局する発症外因が模索されている.そのひとつとして,連鎖球菌 Streptpcoccus sangius との共通抗原があやしい,とのことである.

『自己由来・細菌微生物(連鎖球菌)由来の熱ショック蛋白(heat shock protein)により自己反応性T細胞(リンパ球)が増生・活性化し,CD8陽性細胞障害性T細胞による組織傷害や,好中球やマクロファージの異常な活性化(活性酸素発生)による組織傷害が起こり,リンパ球・形質細胞が浸潤する非肉芽腫性炎症病態が形成される.内的遺伝要因を基に何らかの外的環境要因が関与して発症する多因子疾患,自己免疫異常に基づく、自己炎症性疾患.』というシナリオが考えられている.

☆疾患感受性遺伝子座:HLA-B51,A26.IL23R-IL12RB2,IL10(2010)

☆変異遺伝子:MEFV遺伝子変異

☆熱ショック蛋白 HSP:ストレスにさらされた細胞内で,変性を防ぐはずの蛋白.抗原性が高く,交叉反応による自己免疫説の根拠になっている.

☆アフタ aphtha:直径数ミリの円形または楕円形の,境界がはっきりした浅い有痛性潰瘍のこと.中心部が白っぽくなり(偽膜性),周辺が赤く縁取られる(紅暈).

口腔潰瘍は瘢痕を残さない.陰部潰瘍は,潰瘍の深さが深く辺縁もギザギザで,治るのにも時間がかかり痛みもさらに強いようである.さらに傷跡を残すことが多い.

☆破壊成分のTNF-αに対する抑制薬が期待される(2007).

その他に抗IL-6R抗体,抗IL-12/IL-23p40抗体,抗IL-17抗体,など

【 ![]() 難病医学研究財団・難病情報センター,

日本眼科学会(2012)

/

ガイドライン(2014)

/

ガイドライン(2020) 】

難病医学研究財団・難病情報センター,

日本眼科学会(2012)

/

ガイドライン(2014)

/

ガイドライン(2020) 】

★眼球内部の炎症は,免疫反応によるものを“内眼炎”とし,眼内に起炎病原体が侵入つまり感染反応によるものを“眼内炎”,とする.“眼内炎”すなわち“ぶどう膜炎”であるが,病原体により傷害の範囲に特徴がある.

★眼内炎 endophthalmitis :網膜炎,ぶどう膜炎

★全眼球炎 pan-ophthalmitis ,pan-ophthalmia :眼球全組織,眼球周囲への炎症の波及.ここでは“itis”のほうが化膿性炎症の意味合いが大きい.

★原虫・ウイルス・細菌・真菌などが病原体となり,眼内への経路により 内因と外因 とする(内因:外因=3:7).

- )ウイルス

①ヒトヘルペスウイルス (HHV):

ⓐヘルペスウイルス網膜炎,または 【 ☞ 症例写真

桐沢・浦山型ぶどう膜炎(急性網膜壊死,ARN;acute retinal necrosis)単純ヘルペスウィルス herpes simplex virus (HSV 1,2:HHV-1,HHV-2) または水痘・帯状疱疹ウィルス varicella zoster virus (VZV:HHV-3)が関与する,壊死性網膜炎.

眼底周辺部から次第に拡大する境界明瞭な黄白色滲出斑,網膜血管閉塞(特に動脈炎),網膜出血,血行途絶.滲出部病巣は硝子体の癒着が生じ,網膜そのものは菲薄化,裂孔を生じ,容易に網膜剝離へ進行する.毛様充血,前房は色素の多い豚脂様KPs,強いフレア,高眼圧も特徴的とされる.HSV:VZV=1:2 〜 3,HSV:VZV=30歳前後:50歳前後.VZVのほうが進行が早く重症化し,剝離発生率はHSV:VZV=40%:70%.最終的に0.1未満となったのがHSV:VZV=20%:60%,0.5以上であったのがHSV:VZV=67%:33%.

ⓑ進行性網膜外層壊死 PORN;progressive outer retinal necrosis:

水痘・帯状疱疹ウイルス/単純ヘルペスウイルスが関与する.特にAIDS患者では免疫炎症反応が弱く,ウイルスによる直接的な網膜外層傷害とされる.

ⓒサイトメガロウイルス網膜炎 【 ☞ 症例写真

cytomegalovirus(CMV:HHV-5)が関与する壊死性網膜炎.免疫不全患者 compromised host に合併する日和見感染症

opportunistic infection として発症する.網膜血管周囲の白色や黄白色の滲出斑と網膜出血.滲出斑というが浮腫ではなく,網膜がウイルスに食われて萎縮・消失したもの.

危険因子:AIDS,先天免疫不全,抗癌剤・免疫抑制剤の使用,血液悪性腫瘍,などⓓヘルペス性前部ぶどう膜炎(虹彩毛様体炎 あるいは角膜内皮炎):

眼部帯状疱疹に合併するものと皮疹のないぶどう膜炎がある.片眼性.小中サイズの角膜後面沈着物(内皮面に均一に分布,色素を含む),虹彩の限局性萎縮(HSV)あるいは不整散瞳((VZVによる括約筋傷害),眼圧上昇(Posner-Schlossman型).ときに,

フィブリン〜前房蓄膿(すなわち肉芽腫性非肉芽腫性所見の混在)や虹彩後癒着.硝子体混濁や合併網膜炎による視力障害.ⓔEpstein-Barrウイルス(EBV:HHV-4):

HLA-B27陰性の急性前部ぶどう膜炎,夕焼け状眼底,網膜色素上皮障害,原田病発症のトリガー ?

ⓕそのた

・HHV-6:視神経炎,汎ぶどう膜炎

・HHV-7:視神経炎

・HHV-8:カポジ肉腫関連②HTLV-1(成人T細胞白血病ウイルス)感染:レトロウイルス

疫学:日本(特に南九州),カリブ,アンデス,中央アジアに多い

臨床所見:

a.ぶどう膜炎を伴うもの(HAU):急性肉芽腫性虹彩毛様体炎と硝子体混濁(ヴェール状~白色顆粒状).

b.白血病を発症すると眼内浸潤,あるいはサイトメガロウイルスなどによる日和見感染.ステロイド薬に反応しない網脈絡膜炎.

c.脊髄障害を伴うもの(HAM):高齢者の網脈絡膜変性の合併は視力障害が強い(HARD;HTLV-Ⅰ associated retinochoroidal degeneration)③HIV感染: 【 ☞ 症例写真

a.ウイルスそのものによる病変は基本的に微小血管障害と考えられる.すなわち感染後,比較的早期に軟性白斑・小出血などの内皮障害が現れる(HIV網膜症).

b.免疫能低下(AIDS発症)により日和見感染を併発する.典型がサイトメガロウイルス網膜炎

c.悪性腫瘍の発生

d.免疫再構築症候群immune reconstitution syndrome,あるいはimmune recovery uveitis④風疹ウイルス感染:

a.先天風疹症候群:びまん性網脈絡膜炎の跡,白内障,難聴,心疾患,精神発達遅延

b.風疹性ぶどう膜炎:成人での風疹感染に発症.軽度の肉芽腫性虹彩炎や眼底の白点を生じる.⑤そのた

a. - )トキソプラズマ症 (toxoplasmotic syndrome;トキソプラスモーシス)

【 ☞ 症例写真

病原体はトキソプラズマ原虫 Toxoplasma gondii で,ネコ科動物(終宿主)に寄生する.ヒトには中間宿主として,生や熱処理の不十分な肉(馬刺,牛刺,鳥刺,レバ刺,鹿刺,レアステーキなど)に生存するシスト(囊胞),土壌や猫の糞に存在するオーシスト(囊胞体・虫卵)から,経口,経気道または経皮的に感染する,人獣共通感染疾患のひとつである. 健常者が感染した場合は,一般に臨床症状は顕在化しないか軽度の急性感染症状を経過した後で,生涯にわたり保虫者となり終生免疫が継続する.原虫は神経系に親和性があり,眼底では神経節細胞を中心に滲出病巣・壊死性炎症をきたす.強い硝子体混濁が特徴であるが,前部炎症は軽微とされる.

①後天感染:多くが不顕性感染であるが,ときにぶどう膜炎・硝子体混濁を発症する.通常片眼性のぶどう膜炎で,組織破壊の強い滲出病巣は先天感染と共通で,陳旧性瘢痕病巣を認めないことで後天感染と見做す.1年以上の消炎・経過で瘢痕萎縮巣となる.病巣が乳頭周囲に出現すると Edmund Jensen型である.

②先天感染:基本的には妊娠中の初感染の場合にのみ母子感染の可能性があり,胎盤を経て胎児に原虫が移行する.妊娠前期の新鮮感染で児への感染は25%であるが,児への影響は大きい(流産もしくは重度障害児).妊娠中期では50%,後期では65%の感染率であるが,不顕性感染の比率が高まる.

眼底には片眼または両眼の黄斑部に境界鮮明な色素増殖を伴う壊死性瘢痕病巣を作る.不顕性の場合でも思春期ころまでに顕性化発症するリスクがあるとされる.1/3が再発し,瘢痕病巣(主病巣)のふちや少し離れて白色滲出病巣(娘病巣・衛星病巣)・硝子体混濁を作る.③日和見感染:免疫不全状態では,体内の潜伏感染が再活性化するリスクがある.

- )蛔虫

①イヌ蛔虫症(犬回虫幼虫症) 【 ☞ 症例写真

犬蛔虫 Toxocara canis 虫卵の経口感染.ヒトは中間宿主として,幼虫が眼内に移行して死ぬと強い炎症病巣を作る.だいたい片眼性で,ⓐ眼内炎型,ⓑ後極部肉芽腫型,ⓒ周辺部腫瘤型,などがある.基本は虫体を芯にして孤発性の肉芽腫をつくり,瘢痕化と共に硝子体索条物を含めて網膜を牽引するパターンのようである.

②ネコ蛔虫 Toxocara cati とともに,眼トキソカラ症(toxocariasis)という.

- )細菌,その他

①外因性 (外傷による角膜損傷あるいは眼球損傷(穿孔性眼外傷),特に眼内異物での細菌感染.手術後感染.

手術下という環境は感染の場として重要である.特に白内障手術後の眼内炎の回避は眼科臨床の課題の一つとなっている.

起炎菌は,眼瞼・結膜・マイボーム腺などの外眼部常在菌,そのたによる術野汚染と考えられる.

・急性進行:強毒菌感染(黄色ブドウ球菌,腸球菌,緑膿菌,

・慢性進行:弱毒菌感染による遅延性眼内炎(表皮ブドウ球菌,Propionibacterium acnes ,Corynebacterium 属,▒ 一般に早期感染は白内障手術や硝子体手術で,晩期感染は緑内障手術濾過胞でリスクあり.

▒ 外因性真菌性眼内炎:穿孔性外傷や手術の後,など

②内因性 (菌血症による転移性眼内炎.

- 細菌性眼内炎

臨床所見:眼手術歴がなく,眼脂・眼痛を伴う急激に発症する汎眼内炎症.片眼性が多い.房水や硝子体検体での菌の確認.

感染経路:肝膿瘍や尿路感染,など. - 真菌性眼内炎

臨床所見:徐々に増加する後極部の黄色や黄白色の滲出病巣と網膜出血,羽根毛状~雪ダマ状硝子体混濁.緩徐に増殖硝子体網膜症へ進行.初期では飛蚊症を,眼脂・眼痛に乏しいことで他覚所見は毛様充血をマーク.両眼性が多い.

感染経路:IVH(高カロリー輸液)下での感染菌の血行転移.Candida albicans がもっとも多い起炎菌.Candida glabrata も.

ときに免疫不全患者 compromised host で.脈絡膜炎から網膜・硝子体へ波及.

③結核性ぶどう膜炎(肉芽腫性汎ぶどう膜炎

・脈絡膜孤立結核

・脈絡膜粟粒結核

・結核アレルギー:網膜静脈周囲炎あるいはEales病④梅毒性ぶどう膜炎(肉芽腫性汎ぶどう膜炎

・先天感染:網脈絡膜炎の跡,小児期に虹彩炎,青年期に角膜実質炎.

・後天感染:線維素性虹彩炎,網脈絡膜炎〜網脈絡膜萎縮⑤ネコ引っかき病

Bartonella henselae (グラム陰性桿菌)感染による,視神経炎,視神経網膜炎,Parinaud結膜炎.

文字通り,ペットに咬まれたり引っ掻かれたりして感染する.不顕性感染が少なくないとのことである.⑥ヒストプラズマ症 ocular histoplasosis syndrome

病原体は土壌真菌系の Histoplasma capsulatum で,吸入することにより肺感染を起こすが,多くの場合良性に経過し自然治癒する,とのことである.

眼病変の首座は脈絡膜.これにより所見は円板状脈絡網膜炎(再感作血行散布によるIV型アレルギー炎症.Rieger型の原因の一)と,histospots(初感染時の炎症瘢痕).⑦レプトスピラ症:Leptospira interrogans などの病原性レプトスピラによる,限局性硝子体混濁をきたすぶどう膜炎と結膜炎.

秋疫 ,あるいはワイル(Weil)病.レプトスピラ症にかかっている動物の糞や尿で汚染された土壌や水が,体の傷や粘膜に接触することによって感染する.⑧リステリア眼内炎:Listeria monocytogenes感染.まれな上に感染経路が確認できないことが多い.通常では食中毒系である.

⑨ライム病:Borrelia burgdorferi感染

- 細菌性眼内炎

- )

膠原病等の自己免疫疾患の一環としてぶどう膜炎を発症する(非感染性ぶどう膜炎).

- )HLA-B27関連ぶどう膜炎

概 念:関節炎(または強直性脊椎炎・非特異的あるいは乾癬性関節症),尿道炎(またはReiter症候群),炎症性腸疾患(Crohn病・Whipple病,など)に伴う.

グラム陰性菌(Salmonella ,Shigella ,Chlamydia ,など)の感染が抗原として作用している可能性がある.

症 状:強い羞明,充血,眼痛

所 見:前房蓄膿(高い粘性.本症の半数ほどにみられる),瞳孔領・前房にフィブリン,虹彩後癒着,角膜浮腫,時に乳頭炎▒ 強直性脊椎炎:脊椎(特に仙腸骨関節)の強直をきたすリウマチ性疾患で,成人男性に多い.30〜50%にぶどう膜炎を合併する.80〜95%はHLA-B27陽性であり,HLA-DR8も関連がある.

▒ 潰瘍性大腸炎を含むCrohn病:炎症性腸疾患.女性に多い.

▒Whipple 病:グラム陽性桿菌Tropheryma whipplei 感染症.中年男性 ▒ 血清反応陰性脊椎関節症seronegative spondyloarthropatheis:共通の遺伝的背景(HLA-B27)をもつHLA-B27関連関節炎で,強直性脊椎炎(ankylosing spondylitis),Reiter症候群(反応性関節炎;reactive arthritis),乾癬性関節炎(psoriatic arthritis),腸疾患性関節炎(enteropathic arthritis)・・・が含まれる. - )小児ぶどう膜炎

小児ぶどう膜炎は年齢的に10歳前後で発症することが多く,女児に多い.前部ぶどう膜炎と後部ぶどう膜炎で7~8割を占めるが,成人例に多くみられる汎ぶどう膜炎は少ない.一般に眼の自覚症状は高学年にならないと訴えないことが多いため,慢性化あるいは視力予後は深刻である.

㈠ 若年性特発性関節炎(juvenile idiopathic arthritis.JIA 旧病名は若年性関節リウマチ)

概 念:小児(16歳未満発症)の関節リウマチで多彩な関節外症状を伴う.女児にやや多く,2~4歳,8歳~13歳にピークがあり,20%にぶどう膜炎を合併する(関節炎発症から7年以内だとか).

リウマチ因子陰性or陽性,抗核抗体陽性or陰性,で多様な病型のようだ.▒ 充血や眼痛がわずかだったりして,silent uveitis ⁄ white uveitisなどと言う.前部ぶどう膜炎(非肉芽腫性)として発症する.眼科初診時には既に,併発白内障,続発緑内障,角膜帯状変性を併発している状態が多い,といわれる.

▒ 小児ぶどう膜炎としてみると,全ぶどう膜炎の40%,前部ぶどう膜炎の80%がJIAである可能性があるとのこと.▒ 小児リウマチ性疾患:若年性特発性関節リウマチ,リウマチ熱,小児血管炎(川崎病,

Henoch ᠆Schönlein 紫斑病),小児全身性エリテマトーデス ・・・㈡ 若年性慢性虹彩毛様体炎(JCI)

概 念:上記の内,関節炎を伴わないもの.

㈢ 尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎(TINU;tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome)症候群

概 念:間質性腎炎に(非肉芽腫性)ぶどう膜炎を伴う.多くは前部ぶどう膜炎で軽症とのこと.腎尿細管上皮細胞と毛様体無色素上皮細胞に共通抗原が存在する.自己免疫起源である可能性が高い.特定のHLA型が指摘されている.

20歳未満の患者にみられた急性発症の両側性ぶどう膜炎の最大 3 分の 1 を占める(発症年齢の中央値は 15歳).女子に多く,男女比は 1:2.5~1:5 である.

㈣ 川崎病;小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群

概 念:発熱,発疹,冠動脈拡大病変,結膜充血,など

主な眼所見は充血と漿液性虹彩炎で,ステロイド薬の点眼には反応しないが,予後は良い.㈤ 感染性ぶどう膜炎

ⓐウイルス感染:単純ヘルペスウイルス,水痘帯状庖疹ウイルス,サイトメガロウイルス,風疹ウイルス,麻疹ウイルスなどの感染時に一過性にぶどう膜炎が発症することがある.

ⓑトキソプラズマ感染

ⓒトキソカラ

ⓓネコひっかき病

ⓔ

㈥

- )そのた

・糖尿病虹彩炎

・ - )そのた

水晶体(の成分)による病態.

水晶体は水晶体囊 capsuleで包まれている限り炎症反応は起きないが,水晶体質が房水中あるいは硝子体中に流出すると異物と認識され眼内に炎症反応を生じる.抗原性(臓器特異性)を示すのは主に

α-クリスタリンである.異物を処理する細胞は好中球とマクロファージである.マクロファージは類上皮細胞や多核巨細胞となって肉芽腫性炎症となる.水晶体炎 phacitis である.

- )水晶体起因眼内炎 lens-induced endophthalmitis

外傷・手術後に発症する水晶体に対する自己免疫性炎症.感染ではないことが重要.

・水晶体過敏性ぶどう膜炎 phacoanaphylactic endophthalmitis:肉芽腫性炎症.強い前眼部炎症で,疼痛・羞明が強い.

・水晶体毒性ぶどう膜炎 phacotoxic uveitis:非肉芽腫性炎症.高眼圧と軽度な炎症所見. - )水晶体融解緑内障 phacolytic glaucoma

過熟白内障から(外傷を含め)遊出した水晶体タンパクを貪食した大量のマクロファージが隅角を埋め線維柱帯に詰まり,眼圧上昇をきたすもの.マクロファージが居るが炎症は弱いことになっている.

前房中には閃輝性の混濁を生じ,広隅角・深前房でありながら急性緑内障にそっくり.

- )idiopathic anterior uveitis(急性)前部ぶどう膜炎

概 念:一定の臨床特徴のない前部ぶどう膜の非肉芽腫性炎症.“ぶどう膜炎”の半数ほどとか,よーするに原因不明なんだな.狭義では急性前部ぶどう膜炎(AAU:acute anterior uveitis)としてHLA-B27関連ぶどう膜炎を指すが,非関連例も含まれる.

病 態:

症 状:一般に片眼性で,眼痛を伴い羞明や霧視・視力低下がおこる.定型的な毛様充血(ciliary flush)のほか,フレア,前房内の炎症細胞や線維素の析出,Descemet皺襞が認められる.KPsは細かく線維素性の前房蓄膿を示す.若年男性に多いらしい.

瞳孔領の虹彩後癒着を高率におこす肉芽腫様KPsや白血球性の前房蓄膿,全身所見を伴う場合には他の診断を考える.

例えば:内因性眼内炎,糖尿病虹彩炎,・・・ - )Posner᠆Schlossman症候群 (glaucomatocyclitic crisis,緑内障性毛様体炎発作,1948

概 念:片眼性に,数時間から数週続く軽症の毛様体炎と眼圧上昇を繰り返す.いわゆる発作時には,軽度の視力低下・角膜浮腫・角膜後面沈着物・開放隅角型高眼圧がある.視神経乳頭所見と視野は正常で,寛解期の眼圧や房水排出機能は正常である.

病 態:眼圧は40〜60mmHg と上昇する.瞳孔は散瞳気味で,高眼圧の割に毛様充血・角膜浮腫とも軽度である.前房の炎症細胞はわずかであるが,眼圧上昇に遅れて(多くは数日後に)少数の粗大なKPsが現れる.眼圧が下行する頃,隅角結節が出現する.なぜか下方に限られる.また虹彩癒着は起きない.多くは片眼だけが発症する.両眼性であっても同時に発症することはない.男性の20代~40代が中心で,60代以降ではほとんど発症しない.

発作が10年以上続くと緑内障リスクは3倍になる.25%が緑内障(OAG)に移行するといわれる.

症 状:自覚症状はあいまいで軽い不快感をきたすことがあるが,眼痛は軽度である.急性発症高眼圧のために角膜に浮腫が生じ,霧視や虹輪視をきたす.こうしたエピソードは数時間から数週間続く.数か月に一回であったり数年に一回であったりする.寛解期の眼圧は健眼より低いことが多い(眼圧交差現象).長期経過により隅角色素の減少があり,虹彩も低色素状態になる.

病 因:単純ヘルペスやサイトメガロウイルスの感染によるアレルギーが疑われている.HLA-B54との関連も示唆されている.発作中の前房水にプロスタグランディンが増量する.これにより房水産生量が増える(産生上昇は緑内障の中で唯一)らしいことと線維柱帯の炎症 trabeculitisに続発した流出抵抗増大に因る高眼圧とみなされる.

房水中にサイトメガロウイルスのDNAが証明される虹彩炎・角膜内皮炎は予後がよくない(持続的な眼圧上昇,角膜内皮障害,虹彩萎縮等),とのことである(2007).

急性期では,ERGにてS錐体b波の減弱が起きている(意義は ?? - )Fuchs'heterochromic iridocyclitis(異色性虹彩毛様体炎 Fuchs,1906

概 念:片眼性(90%)の慢性虹彩毛様体炎で,虹彩実質の進行性萎縮(虹彩紋理・捲縮輪が不明瞭化)があり,高率に白内障・緑内障を合併する.異色(低色素)は無いことも多く,虹彩毛様体炎の引き金は分かっていない.

病 態:通常,定型的な炎症所見に乏しい(silent uveitis).KPs はやや特徴的で,微細な星型(放射状)で色素の少ない沈着が角膜後面に全体に観察される.前房での細胞やフレアはわずかであり,Koeppe結節・Busacca結節が見られることがあるものの虹彩後癒着は起きない.10年の経過で80%以上が後囊下白内障を併発し,進行は比較的速い.20〜50%前後で高眼圧をきたす.硝子体混濁・脈絡膜病変を認めることがあるが網膜への影響はなく,黄斑浮腫を発症する他の慢性ぶどう膜炎と区別しうる.螢光眼底造影では視神経乳頭の過螢光が認められる,とのことである.

症 状:併発白内障の為の視力低下や飛蚊症があるが,多くは無症候で経過する.症状があれば抗炎症薬の適応があるが,予後を左右するものではない(積極的な治療の必要はない).白人種での低色素に対し有色人種では目立たなかったり濃色・多色素だったりする.

病 因:交感神経の機能不全あるいは変性による血管障害のため,血液房水関門の変調がある.単純ヘルペス(HSV)感染・眼toxoplasma症あるいは風疹との関連を示唆する研究者も多い.

免疫学的には,房水中のIL-6・IL-10・CD8陽性T細胞・IFN-γが高値でIL-12が低値になるとかで,何らかの免疫応答の関与があるらしい. - )周辺部ぶどう膜炎 peripheral uveitis / 毛様体扁平部炎 pars planitis

概 念:炎症の中心が周辺部網膜と硝子体基底部にある.中間部ぶどう膜炎 intermediate uveitis.

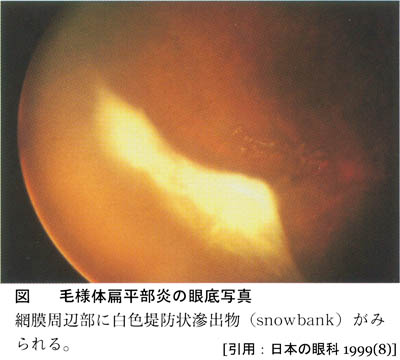

病 態:びまん性に強い硝子体混濁(時に,雪玉状混濁やひも状混濁など)や,鋸状縁近くに滲出物が堤防状に形成され(snow bank あるいは cyclitic membrane)器質化に至る,慢性経過のひとつ.

サルコイドーシス,トキソカラ症,HTLV-1関連炎症などを除外した臨床名となる. - )腫瘍随伴症候群 ⁄ 仮面症候群

(

☞

腫瘍関連症候群

概 念:本来炎症でない疾患が続発性に眼内炎症を起こし,あたかもぶどう膜炎のように見える.硝子体混濁が強く,ステロイド抵抗性を示す.

悪性リンパ腫,白血病,転移性腫瘍(肺癌,乳癌),網膜芽細胞腫,などが原因となりうる.よって全身検査を要する.

診断は,生検細胞診(前房水,硝子体)による.

▒ 網膜芽細胞腫・ぶどう膜悪性黒色腫では壊死をきたしやすく,起炎成分の放出によって炎症を惹起させる. - )仮面症候群 masquerade syndrome

(

☞ 脈絡膜腫瘍

概念(狭義):眼内リンパ腫による.硝子体混濁,網膜下浸潤病変,虹彩炎,角膜後面沈着物,等のぶどう膜炎類似所見.

- )強膜炎・上強膜炎 scleritis・episcleritis

概 念:主に膠原病ないし自己免疫疾患の一環として,免疫応答が関与して発症する.

病 態:浮腫,細胞浸潤(マクロファージ,B細胞,T細胞,線維芽細胞 ・・・),肉芽腫形成,線維化,閉塞性血管炎,壊死巣,などがみられる.虹彩毛様体炎所見も伴う.

症 状:充血,眼痛.とくに外直筋近辺では疼痛をきたしやすい.結膜浮腫・眼瞼浮腫・時に眼球運動障害 等.

分 類:①びまん型(diffuse),②前部結節型(nodular),③壊死性(necrotizing),④後部強膜炎(posterior)▣ 上強膜炎(前部表在性強膜炎):少数の好酸球を伴うリンパ球が中心となる.表層ということで結膜裏面と連続し,血管の可動性が(比較的に)みられる.血管収縮薬に反応する.とか,結膜フリクテンの延長と見做す(上皮側に免疫誘導性が強い).予後的には強膜炎のほうが深刻であることから,病変の波及範囲に慎重な対応が求められる.

▣ 前部強膜炎(前部深在性強膜炎):類上皮細胞や巨細胞に囲まれた強膜膠原線維の壊死.疼痛.

▣ 後部強膜炎:強膜の肉芽性肥厚(増殖性炎症).眼球運動障害や視力障害(急性期では滲出性網膜剝離や脈絡膜剝離,慢性期では網膜分離や囊胞変性などで)が出やすい.視神経鞘まで波及すると乳頭浮腫が起こる.

▒ 全身性疾患:関節リウマチやSLE,Wegener肉芽腫症その他の膠原病.サルコイドーシス.甲状腺疾患.ヘルペス,梅毒,結核,らい,などの感染による免疫応答反応.

▒ 感染:手術・外傷の既往.比較的,稀.

▒ 壊死性強膜炎←血管炎←強膜血管に免疫複合体が沈着.

▒ 壊死性とは強膜軟化症に連続するスペクトラムである.

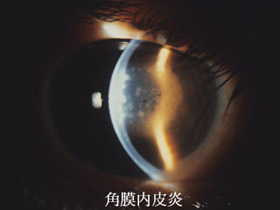

- )角膜ぶどう膜炎 keratouveitis

概 念:角膜内皮炎

- )Schwartz 症候群

概 念:裂孔原性網膜剝離(半数が外傷がらみ)により,眼圧上昇と前房の炎症所見をともなうもの.

炎症所見は単なる色素細胞とか視細胞外節だったりするので,続発性緑内障のほうが解釈しやすい.

- )Irvine᠆Gass症候群

概 念:白内障手術後,1~5%程度の頻度で視機能に影響を及ぼすほど程度の強い囊胞様黄斑浮腫(CME)が起こる.発症時期は通常術後 3~12週間,発症後 3~12か月で80%の症例が自然軽快する.

病 態:炎症メディエータにより網膜血管の透過性亢進があり,慢性炎症としても非特異的にCMEを起こし得る.

視細胞病変,あるいは微小血管炎ないし脈絡毛細管板の梗塞・萎縮のようでもある.免疫や過敏反応を示唆する考えもある.

APMPPE;acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy;急性後部多発性斑状色素上皮症 (☞ 症例写真

脈絡毛細血管板の(炎症性 ?)一過性梗塞によるとされる,網膜深層の薄い滲出性混濁斑が生じる.OCTでは病変部での網膜外層の高反射領域が描出される.脈絡膜はやや肥厚し,ときに網膜剝離を伴う.FAFでは,当該部は低蛍光を示す.両眼性で,なぜか後極に集中する.

geographic choroiditis;地図状脈絡膜炎 (☞ 症例写真

APMPPEの広範囲発症かつ重症版あるいは再発性のもの.進行性の萎縮瘢痕をきたし,初発部位や進行方向が多様で“匐行性;serpiginous”ともいう.

AZOOR;acute zonal occult outer retinopathy;急性帯状潜在性網膜外層症

視神経乳頭周囲で,杆体視細胞外節に構造異常が起きる(網膜外層症).片眼性,あるいは両眼性に光視症を伴う急激な視覚障害となる.OCTでは,ellipsoid zone(IS᠆OS line)の不明瞭化〜消失が観察される.これによりMariotte盲点の拡大(enlarged blind᠆spot syndrome)をきたし,時に両耳側半盲となったりする.色素上皮を巻き込むと,色素変性類似の視細胞~色素上皮レベルの萎縮・変性をきたす.病変部のFAFは過蛍光(リポフスチンの沈着)がみられる.

2年以上の経過あるいは原則回復しないのがAZOOR.回復可能(2か月くらい)であるのがMEWDS.MEWDS;multiple evanescent white dot syndrome;多発消失性白点症候群 (☞ 症例写真① ∕ 症例写真②

後極部・血管アーケードから赤道部にかけて,境界がやや不鮮明で小さい白色斑が多発する.急性期のOCTでは,視細胞外節がまだら状あるいは瀰漫性に描出されなくなる.IAによると,原発は脈絡毛細血管板の循環障害らしい.IAの低蛍光は,白斑が検眼鏡的にわからない部位にも観察される.FAFでは,当該部での過蛍光を示し,診断の根拠となる.ERGでは振幅減弱,EOGではL/D比の低下がみられる.原則,両眼性.

- AMN;acute macular neuroretinopathy;急性黄斑神経網膜症

網膜中深層の毛細血管閉塞 PIC;punctate inner choroidopathy;点状脈絡膜内層症 (☞ 症例写真

脈絡毛細血管板が小円形打ち抜き状に消失.後極から赤道部に小円形・斑状の萎縮・変性病巣がなぜか連なったように帯状に発生する.

MFC,MCP;multifocal choroiditis and panuveitis;多巣性脈絡膜炎

PICより大きめの打ち抜き状萎縮病巣が特に後極の多発.ときに線維化を伴う(multifocal choroiditis associated with progressive subretinal fibrosis).患者血清中に網膜視細胞や網膜色素上皮に対する自己抗体が検出され,網膜下線維増殖部には タイプ III,IV,V,VIコラーゲンの沈着があるとのことで,網膜自己免疫疾患の一型の可能性ともみられている.同じスペクトラムに subretinal fibrosis with uveitis syndrome がある.滲出傾向・脈絡膜新生血管,さらに活動性炎症所見(panuveitis)がみられることがある.

- AIBSE;acute idiopathic blind spot enlargement syndrome

- AAOR;acute annular outer retinopathy

- ARPE;acute retinal pigment epithelitis;急性網膜色素上皮炎

- RPC;relentless placoid chorioretinitis

- birdshot retinochoroidopathy;散弾状網脈絡膜症

網膜外層の自己免疫系炎症らしい.