炎症 とは,生体への傷害因子(刺激・損傷・異物侵入)に対し,内外の異物・病原体の防御や排除,壊死組織の処理,欠損した組織の修復にかかわる一連の生体の防御反応で,免疫系によって引き起こされる.これらの過程は,❶血管拡張・透過性亢進期,❷細胞浸潤期,❸細胞増殖期,❹組織再構築,と考えられる.本来は生体の合目的的な自己防御反応であり,自然免疫における重要な要素の一つでもあるが,持続する炎症反応は組織破壊や再構築が過剰に発生することもある.さらに痛みも増悪させることになる.

免疫 とは,生体内に侵入した微生物(病原体)を非自己(抗原)として,炎症反応により積極的・効率的に排除する機構である.非自己には,外来のあらゆる物質のほか自己細胞が変化した腫瘍細胞などを含めて考えることができる.これらの多様性と特異性において,

![]()

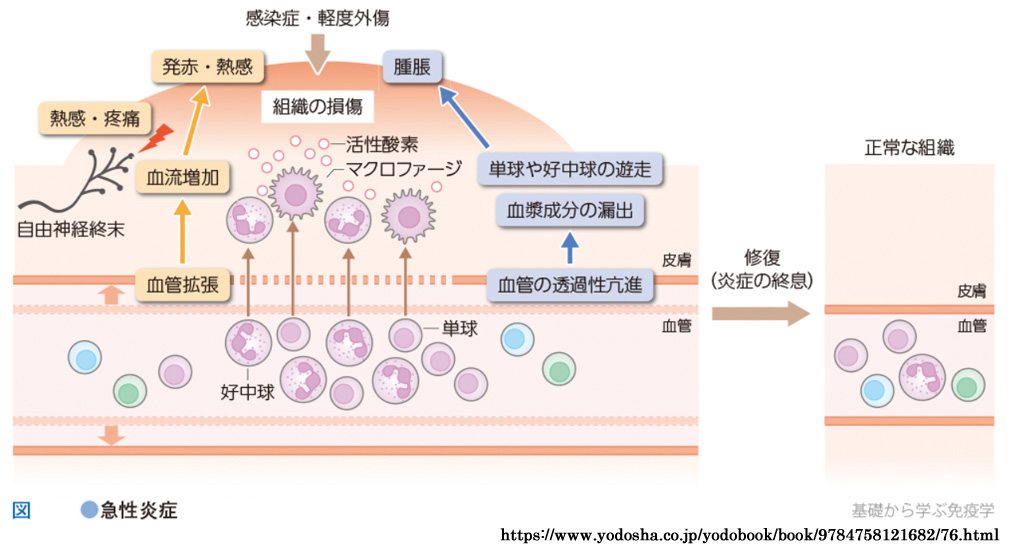

炎症は,発赤・発熱・疼痛・腫脹を特徴として,限局性の血管の反応で起こる.さらに,機能障害が加わる.

発症時期・持続期間により,急性・慢性に分ける.急性炎症 acute inflammationとは,ほぼ4週以内の経過をとるもので,慢性炎症 choronic inflammationは数か月から数年以上にわたるものである.中間を亜急性とすることがある.局在により,限局性・びまん性に分ける.

物理的因子・化学的因子・生物学的因子(外傷,熱,放射線,薬物,毒物,組織壊死,異物,感染症,異常免疫)などが原因となる組織傷害に続き,

①循環障害と滲出(毛細血管拡張・透過性亢進,タンパク成分滲出など),②炎症細胞の浸潤,③組織の増殖(修復),が組み合わされて現われる(一連の時間経過を『カスケード』などという).

この①や②は初期状態・急性炎を示し,炎症系細胞の主体は好中球 neutrophile・単球 monocyteである.

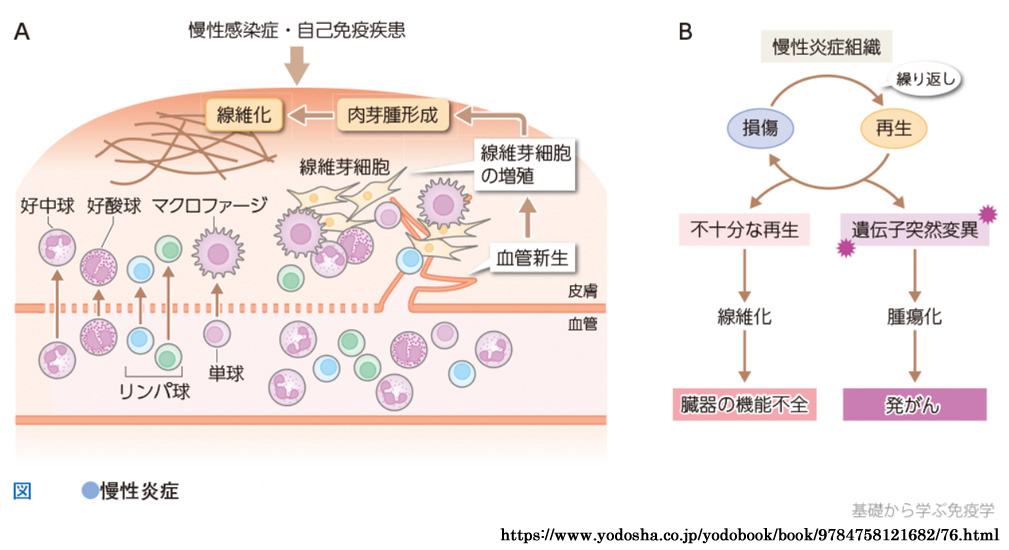

このあと滲出や血管拡張は減退し,慢性炎としてリンパ球 lymphocyte・形質細胞 plasma cellの浸潤が主体となる.さらに,③では肉芽組織が形成されていく.ここでは単球から変わったマクロファージ macrophageが主成分となる.

【 ☟ 炎症系細胞 】

1.炎症の原因

【 ![]() 傷害因子 】

傷害因子 】

2.炎症の種類

変質性炎:退行性変化(細胞傷害:変性・壊死)が著明な炎症をいう.

滲出炎:滲出性変化を主とする炎症

漿液性炎 : 成分が血清(漿液)からなる炎症性浮腫を主体とする(狭義 滲出炎

カタル性炎 : 損傷を伴わない粘膜の滲出物(粘液)を主体とする.アレルギーなど.

線維素性炎 : 高度な透過性亢進,多量の線維素(血漿成分,フィブリン)を含み,膜様物を形成する.(偽膜性炎

化膿性炎 : 多量の好中球による膿を主体とする,いわゆる急性炎の典型.

① 膿瘍=限局性に中心組織が壊死し,空洞に膿貯留

② 蜂窩織炎=びまん性の炎症

③ 蓄膿(症)=腔内(副鼻腔,胸腔,心嚢など)に膿が貯留.膿性カタル

出血性炎 : 赤血球を多量に含む、出血性素因や毛細血管の障害が原因

壊死性炎 : 強い組織障害.壊死・脱落・潰瘍・欠損がおこるもの.

腐敗性炎(壊疽性炎): 壊死破壊組織に対し,腐敗菌の感染が加わった状態.悪臭が特徴

増殖性炎:肉芽組織の増殖による瘢痕形成で,機能低下をおこす.⇒ 慢性炎

代表的な “滲出炎” では,次のような経過をとる.

3.急性期

傷害因子を細胞が認識し,炎症がスタートする.組織傷害の初期に生じる血管反応,すなわち局所の血管拡張と毛細血管の透過性亢進が中心である.次いで,炎症細胞の浸潤が起こる.

組織傷害と血管収縮

傷害刺激の最初期は細動脈収縮である.血管内皮損傷に伴いマスト細胞や血小板から放出されたヒスタミン・セロトニンが,一過性に血管を収縮させる.疼痛を生じれば,交感神経を刺激して血管収縮が起こる.トロンボキサンによっても血小板凝集や血管収縮が起こり一次血栓を形成する.

そののち血管拡張 vasodilatationが現われる.

血管拡張と血管透過性の亢進

傷害部の肥満細胞が産生するヒスタミンや,血管内皮細胞が産生する一酸化窒素(NO)が血管平滑筋を弛緩させる.毛細血管が拡張して血流が増加し,防衛成分や炎症細胞を送り出す.

血管透過性が亢進し,血液中から血漿分が局所にしみ出す.浮腫 である.

初期は,タンパク成分の少ない漏出液が血管内から組織中に移動する.漏出 transudationには,主に静水圧が関与する(毛細血管の静水圧が組織の浸透圧よりも上昇し,血管内から組織中に液体成分が出る).比重は低い.

次いで,血漿タンパクを多く含む滲出液が血管内から組織中に移動する.滲出 exudationには,血管透過性亢進が関与する(血管内外の濃度差によってタンパク成分が出る).比重が高い.

透過性亢進 hyperpermeabilityにはブラジキニン・ヒスタミン・セロトニン・プロスタグランジンなどが関わり,血管内皮細胞のアクチンが収縮し血管内皮細胞の間隙が広がる.傷害が強いと内皮細胞自体の損傷が加わり,出血をきたすことになる.

【 ![]() 浮 腫 】

浮 腫 】

▶►▸通常,炎症時にみられるのは “滲出液” である.

白血球の血管外遊出

血管内の好中球や単球は,白血球表面のセレクチンリガンド(糖鎖)で血管内皮細胞表面のセレクチン(細胞接着分子)と結合し,遊走を始める.

リガンド:レセプターと結合する能力をもつ物質

セレクチン:レクチンのうちの接着分子

レクチン:細胞表面の認識構造(受容体)

6⁓24時間後に好中球が,24⁓48時間後に単球やリンパ球が血管外へ出る(extravasation).血管外への遊走はchemotactic factorの分泌による.

好中球 → 単球(マクロファージ) → リンパ球という一定の順序で血管外へ出た細胞は炎症局所に集合し,炎症細胞 inflammatory cells と称して,活性化する.活性化により

貪食作用,メディエータの産生放出(自己組織の傷害も)などが起こる.

▣ 炎症細胞:好中球,好酸球,リンパ球,形質細胞,組織球,

▣ 白血球は人体を構成する細胞のなかで唯一の„移動可能な細胞“と形容される.

炎症メディエータ(媒介物質

ブラジキニン ☞ bradykinin

血漿や組織中で,白血球やマクロファージ,マスト細胞から生成される.

血管透過性亢進,血管弛緩(血圧下降),神経を刺激して疼痛をきたす.

ヒスタミン ☞ histamine

マスト細胞・好塩基球から放出される(脱顆粒).

血管を拡張,血管透過性を亢進させ,発赤や浮腫を生じる.末梢血管からプロスタグランジンを遊離させる.

セロトニン ☞ serotonin

消化管(小腸)で作られ血小板で貯蔵されている.炎症の際に濃染顆粒から放出される.

血管収縮作用・血管透過性亢進作用と発痛作用がある.

アラキドン酸 ☞ arachidonic acid

血小板・血管内皮細胞から放出される.生成物として中心となるプロスタグランジン群 prostaglandins は,局所の血流を増加させ血管透過性を亢進させる.これにより発赤・浮腫と炎症細胞浸潤を増強して炎症反応を促進する.知覚神経を刺激して,発痛作用をもたらす.

▣ 類縁体:ロイコトリエン → 白血球の遊走作用

サイトカイン ☞ cytokines

そのたの増悪因子

血管内皮細胞などが産生する一酸化窒素

NO ,

好中球やマクロファージなどが産生する

活性酸素 superoxide O₂¯ ,

蛋白分解酵素,など

この中で特に “アラキドン酸カスケード” の活性化を中心に炎症が進行する.

抗原の認識

受容体レセプターによる.主なものは,

① Toll様受容体

② Gタンパク共役型受容体

③ オプソニン(貪食)受容体

④ サイトカイン受容体,

である.

Toll様受容体は進化論的にきわめて古い自然免疫(先天性免疫)に, オプソニン受容体はToll様受容体よりはるかに新しい獲得免疫(後天性免疫)にリンクする.

▣ マクロファージ・好中球・ナチュラルキラー(NK)細胞などが主体の急性炎症は自然免疫反応と捉えることができる.

食細胞(好中球・マクロファージ・樹状細胞.ほかに好酸球)の基本機能で,認識した細菌や抗原分子を直接取り込み,分解する.抗体・補体が抗原(病原体)に結合した複合体は食細胞を活性化させ(オプソニン作用),認識をうながし貪食する.

病原体の排除のほか,創傷処理により新鮮な組織の再生に関わる.

▣ 好酸球の細胞質内顆粒は,寄生虫に対し殺菌作用を発揮する.

血栓形成

血管内皮細胞の破壊により血液凝固因子が活性化され,フィブリンが凝集する.

活性化された凝固因子により生じたカリクレインは,逆に凝固因子を活性化し内因系凝固反応を促進する.

ブラジキニンはフォスフォリパーゼA₂(PLA₂)を活性化させ,血小板活性化因子(PAF)とともに血小板を凝集する.

(カリクレインは血漿中の高分子タンパクを分解し,ブラジキニンを遊離する.

低酸素環境

TLR4

NF-κB

Th17 / Treg

疼痛と発熱

初期の炎症では,セロトニンやブラジキニンにより疼痛を発する.

進行した炎症は,好中球から発痛物質(PGE₂ など)がでる.

TNFⲻαやILⲻ1,ILⲻ6なども発熱を起こす.

急性期反応物質

C反応性タンパク(CRP),マンノース結合レクチン,α1ⲻ酸性糖タンパク,血清アミロイドP成分,など.

組織損傷の制限,感染に対する宿主の抵抗性増強,ならびに組織修復および炎症消退の促進に寄与する可能性がいわれている.

治癒と修復(⇒慢性期炎症)

⁙治癒 healing:炎症刺激因子が除かれた時,平常状態に復帰する.完全修復.

⁙修復 repair:傷害が強いと増殖線維結合組織・新生血管が肉芽組織となり欠損部を補う.瘢痕である.

⁙新生血管 neovascularization:炎症の修復・再生組織に必須.VEGFが主役となる.

損傷部の血管内皮細胞の活性化 → 内皮細胞の増殖・遊走 → 管腔形成・基底膜合成の経過をとる.

⁙血小板由来増殖因子:損傷組織での細胞の増殖促進による治癒過程に働く.

4.慢性期

細胞の増殖と組織の線維化を特徴とする.組織傷害 injury と 組織修復 repair が同時進行となり,数週間から数年の長期に及ぶ病態である.

①持続する感染症

②免疫関連性炎症

③長期にわたる中毒性物質の被曝

増殖炎 proliferative inflammation

⁙非アレルギー反応:マクロファージ(単球)・線維芽細胞・新生血管を含む肉芽組織の増殖.

⁙アレルギー反応:肉芽組織の中にリンパ球・マクロファージの強い増殖.多数の形質細胞を含むこともある.

特異性炎,あるいは肉芽腫炎 granulomatous inflammation

類上皮細胞や巨細胞に形質細胞を含む肉芽腫性結節が特徴.IV型遅延アレルギー(細胞性免疫)の関与する慢性増殖炎.

⁙類上皮細胞:マクロファージ由来で,特に貪食機能の亢進した状態のようだ.

⁙巨細胞:マクロファージ由来で,融合して多数の核を含むなど特異的な形態をなす.Langhans型巨細胞など

⁙肉芽腫炎:結核,サルコイドーシス,梅毒,Hansen病

▶►▸マクロファージのかたまりが「肉芽腫」,修復組織は「肉芽(組織」.

5.炎症細胞

血液由来の細胞と,組織の細胞群がある.

血液細胞は白血球(特に顆粒球)・血小板が主役である.

組織細胞はマクロファージ・マスト細胞・樹状細胞など(リンパ球系細胞)が関わり,線維芽細胞・血管内皮細胞が加わる.

急性炎症:主として好中球(ミクロファージ)が傷害部位に浸潤・遊走,単球(組織内ではマクロファージ)の遊走

アレルギー炎症:好酸球・マスト細胞・好塩基球が顆粒を放出(脱顆粒)

慢性炎症:活性化マクロファージ(M1・M2)・リンパ球・形質細胞など.

▣ リンパ球(T細胞や形質細胞を含むB細胞)主体の慢性炎症は獲得免疫反応と捉えることができる.

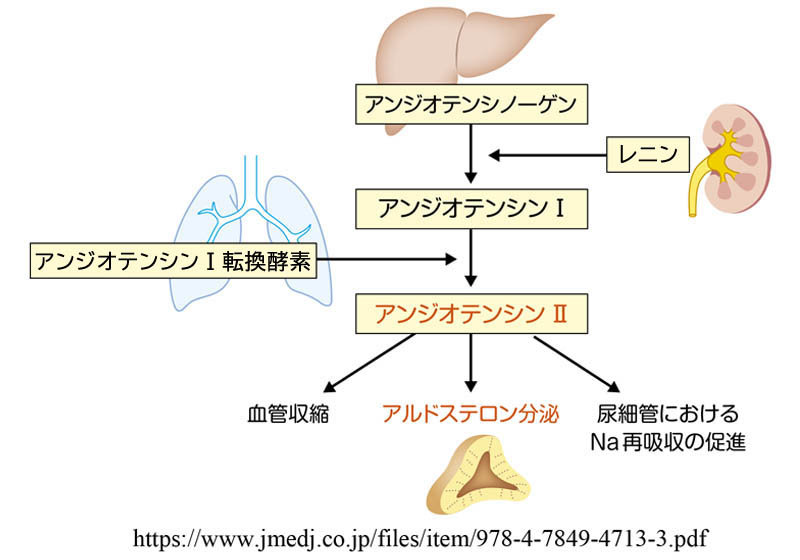

6.炎症 と レニン-アンジオテンシン系(RAS

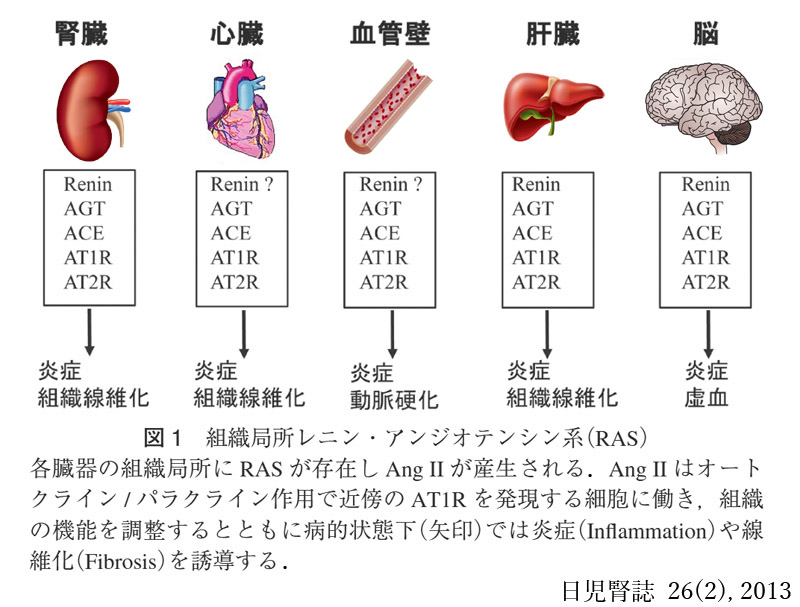

RASには循環RAS(全身RA系)と局所RAS(組織RA系)の2つがある.RAS は基本的に体液や血圧の調整にはたらく循環系ホルモン機構(全身 RAS)であると同時に,組織局所(組織 RAS)では炎症調節や細胞増殖(臓器の形成や構造維持)に重要な役割を果たしている.全身 RAS と組織 RAS とは,全く独立して RAS 関連因子が発現し AngⅡ産生が生じる機構である.

❶レニン−アンジオテンシン−アルドステロン系(renin−angiotensin−aldosterone system;RAAS):恒常性を保つ内分泌機構の一つ.肝臓由来の血中アンジオテンシノーゲン(AGT)は,腎臓の傍糸球体細胞から分泌されたレニンにより分解されアンジオテンシンⅠ(AngⅠ)になる.さらにアンジオテンシンⅠは,肺血管(内皮)に豊富に存在するアンジオテンシン変換酵素(ACE)によってアンジオテンシンⅡ(AngⅡ)に変換される.

生理活性を持つアンジオテンシンⅡは全身の血管平滑筋に存在する アンジオテンシン受容体に作用して,血管収縮を引き起こして血圧が上昇する.さらにアンジオテンシンⅡは,レニンの分泌抑制とアルドステロン分泌を促進する.アルドステロンは腎臓における Naの再吸収を促進する.結果,有効循環血液量が増加して血圧が上昇する.

これらにより,全体として血圧と体液量を調節する.肝臓・肺・副腎・腎臓・血管平滑筋が協調して体内のNa量を維持し,血圧を正常に保つ働き,と説明される.

AT1R, angiotensin II type I receptor; AT2R, angiotensin II type 2 receptor

❷レニンの前駆物質がプロレニンである.プロレニンは腎臓以外にも副腎・胎盤・子宮・睾丸・顎下腺・網膜でも産生され,プロレニン受容体との結合によりレニン酵素活性を獲得しアンジオテンシンⅡ産生を誘導する.

プロレニン受容体は眼発生に重要な関わりがあり,RA系は網膜では血管内皮細胞・Müller細胞・神経系細胞に存在するとのことである.

❸アンジオテンシンⅡは特異的受容体(タイプ1(AT1受容体))に結合し,昇圧作用・細胞の増殖・肥大・分化等の生理活性を生じる.また,交感神経を刺激する.病態の形成では,血管平滑筋細胞・マクロファージに作用したシステムの過剰活性化が,炎症性サイトカイン・接着分子を発現させ炎症細胞の分化・増殖をもたらす.

活性酸素 を産生させ,

NO を減少させる.

内皮細胞に作用し,白血球とくに単球の接着を促す.これらにより動脈硬化が促進する.

RAS系によりVEGFその他が活性化され網脈絡膜病態が形成される.炎症性サイトカインの一であるVEGFは眼内新生血管の中心となる.糖尿病網膜症・網膜静脈閉塞症・加齢黄斑変性・未熟児網膜症など網膜疾患では過剰発現が病態を左右し,発現制御が治療の課題となっている.

❹アルドステロンは鉱質コルチコイドの一種で,生物が海中から陸上へ進化する過程で海水と同じ細胞外液を保持するために発達したものとされる.しかしマイナス面での作用として,心・腎での肥大化・線維化・リモデリング(細胞の種類と配置が変わる組織変化)・酸化ストレス・アポトーシス誘導など,血管では平滑筋収縮の増速・線維化促進・内皮機能低下・炎症反応の惹起などをきたす.

❺

☆炎症の徴候

・発赤:血管拡張による.プロスタグランジン,反応性チッ素化合物なとが関与.

・発熱:発熱物質による.プロスタグランジン,サイトカインなどが関与.細菌毒素もある.

・腫脹:透過性亢進・炎症細胞の集合による.ブラジキニン,ヒスタミン,セロトニンなどが関与.

・疼痛:知覚神経の刺激による.ブラジキニン,プロスタグランジンなどが関与.

・機能障害:炎症の拡散を防ぐ側面がある.

炎症反応は細菌などの病原体が排除され,感染の終結のために必要である.

☆痛い時,冷やすのか,暖めるのか ?

・急性期:冷やす,安静にする.

(冷やしたり安静にすることで,炎症を抑制し組織の障害を軽減出来る.冷やした後は,リバウンドで血流が増加する.

・慢性期:暖める,動かす.

(暖めたり軽く動かして,血行を良くし発痛物質を除去する.このとき痛みが増悪する場合は,急性期の炎症が続いていると考える.

■慢性肉芽腫症

慢性肉芽腫症(chronic granulomatous disease:CGD)は,食細胞(好中球,単球)に存在するNADPHオキシダーゼの構成蛋白が遺伝的に欠損し,食細胞の活性酸素産生能が欠如している.食細胞(好中球,単球)が,カタラーゼ陽性で過酸化水素(H₂O₂)非産生性の細菌(黄色ブドウ球菌,グラム陰性菌,結核菌)や真菌を殺菌する能力が低下しているために乳幼児期から重症感染を反復し,マクロファージの活性化により肉芽腫が形成される.

(先天性)免疫不全症の一である.遺伝形式には,X染色体劣性(X−CGD)と常染色体劣性(A−CGD)との二型がある.

■副腎皮質ステロイド薬

炎症性サイトカイン産生の抑制やプロスタグランジンの産生抑制により,抗炎症作用・免疫抑制作用を示す.

大量では,抗体産生抑制作用が加わる.

2025