暗所での視機能異常を夜盲といい,暗くなると見えづらくなる.いわゆる「とりめ」.

明所での視機能異常を昼盲といい,明るいところで視力が低下する.

これらは杆体系機能や錐体系機能の広範な障害をそれぞれ反映するものがほとんどで,すなわち多くが遺伝性の網膜疾患での症候である.

☆光覚

光覚(あるいは 光神 light sense / Lichtsinn)とは,光(の存在≒明るさ)を感じる能力である.

視力表記では „光覚弁“として区別する.

◎光覚 ☞☞ 【 ![]() 確認と追加説明 】

確認と追加説明 】

■光 覚 【 ☞ 視細胞:解剖の復習 】

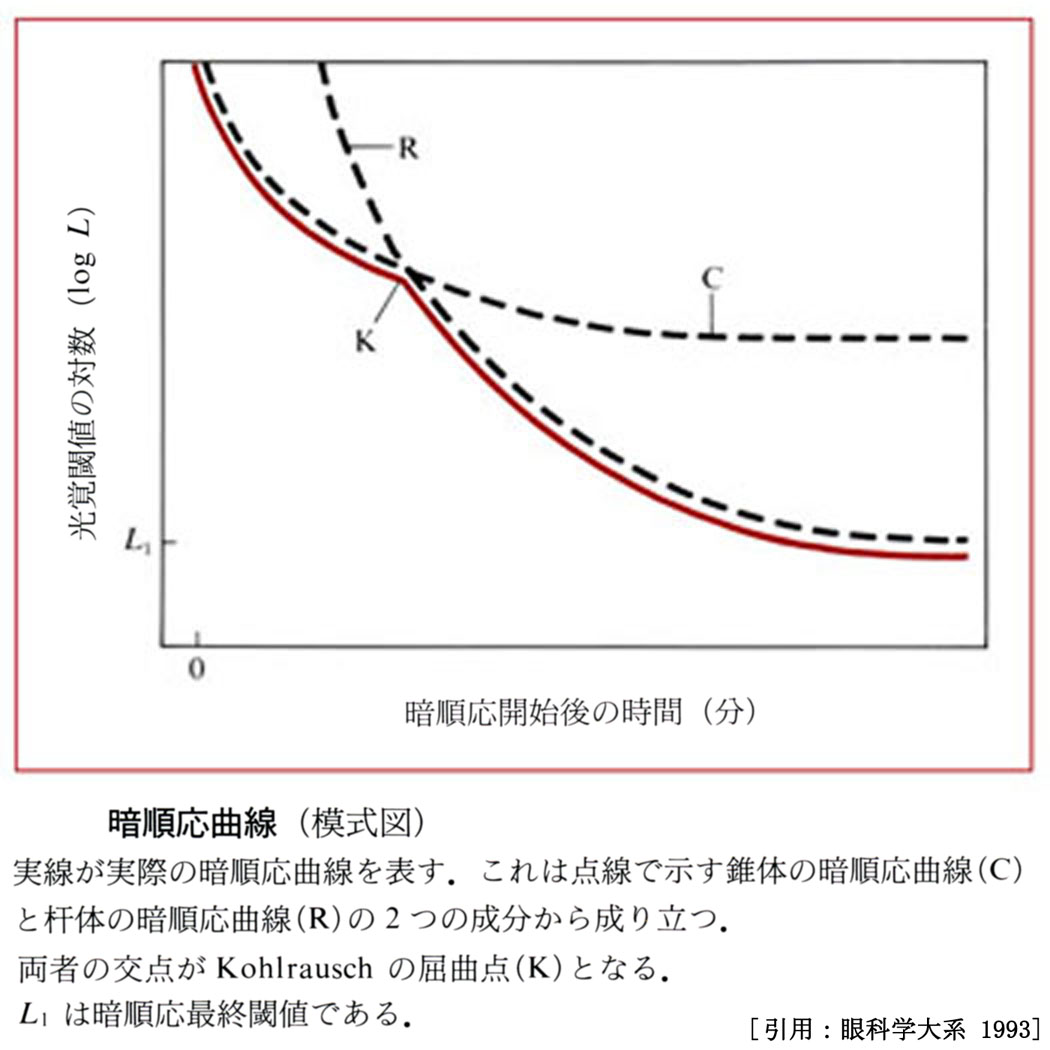

光受容器には二種類あることで,錐体視細胞の光覚と杆体視細胞の光覚がある.錐体は明所視で働き,杆体は暗所視で働く.これらの感度の変化が「順応 adaptation 」である.感度の調節には,視物質の分解(退色,または褪色)と再生過程とが中心となり,網膜内部の情報処理が加わる.

光覚の評価は,かろうじて認識できる最小の光の明るさ(光強度)を用いる.すなわち閾値としての数値が小さいほど良好である.従って自動的に杆体の機能を指すことになる.

光刺激の,大きさ,持続時間,色,順応状態,網膜の部位などで閾値は変動する.

■暗順応

暗順応の検査が「光覚検査」である.一旦明順応させたのち暗黒の状態とし,低下していく光覚閾を測定する.

最初の2〜3分は急速に,その後の5〜6分はややゆっくりと感度が変化する.これら第一相は錐体の暗順応(第1次暗順応)を示している.

その後の部分は杆体の暗順応(第2次暗順応)を示す.第二相もはじめは急速に,その後はゆるやかに感度が上昇し最終閾値に達する.

暗順応最終閾値は,杆体視細胞の最高感度を意味する.これは加齢と共に上昇する.

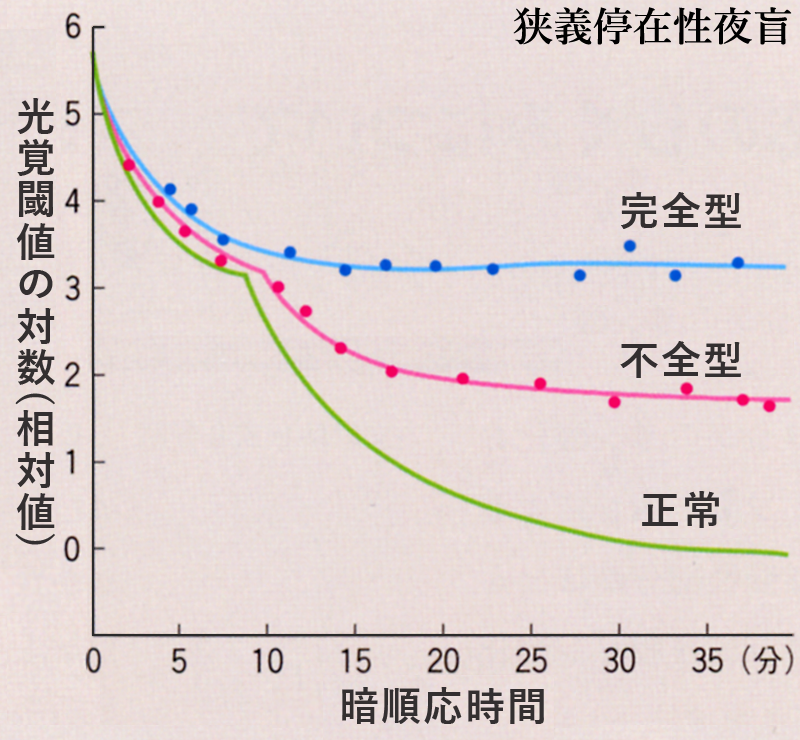

これらを記録したものを暗順応曲線という.

光覚障害 とは通常,暗順応障害を指す.これには①閾値の異常と,②暗順応速度の異常がある.

すなわち,夜盲を主訴とする遺伝性眼底疾患が暗順応検査の主な対象となる.

【グラフ引用は 眼科検査法ハンドブック第4版,2005】

①閾値の異常(上昇):

網膜色素変性症の一般的なかたちである.

(しばしば,一次曲線のみだったりするが,初期ではK点が検出されることもある.その他,

白点状網膜症,眼球鉄さび症

②暗順応速度の異常(遅延):数時間以上の暗順応で正常な光覚閾となるもの.

②暗順応速度の異常(遅延):数時間以上の暗順応で正常な光覚閾となるもの.

小口病や白点状眼底は杆体暗順応の遅延を示す.錐体暗順応はほぼ正常と見做す.

③二次曲線のみ:

杆体一色型色覚,錐体ジストロフィ

④一次曲線のみ:【右 グラフ引用は 眼科診療クオリファイ14,網膜機能検査AtoZ 2012】

狭義先天停在性夜盲(完全型),ビタミンA欠乏

■夜 盲 night blindness

暗順応障害である.いわば露出アンダーの状態といえる.杆体機能障害であるから,光覚検査ではおもに第2次暗順応に問題がでる(上記).

【 ![]() 臨床的には 】

臨床的には 】

病態局所は,1.視細胞外節,2.伝導系,に大別する.

夜盲には先天性と後天性があり,先天性には停在性と進行性がある.後天性では特発性や症候性がある.

・先天停在性夜盲は小口病・白点状眼底(fundus albipunctatus,眼底白点症)・狭義停在性夜盲(完全型・不完全型).

⇒小口病:杆体機能不全(アレスチン遺伝子

⇒白点状眼底:錐体杆体機能不全

⇒狭義先天停在夜盲:一次曲線のみ,ということであるが双極細胞へのシナプス障害が本態(完全型・不全型は変異遺伝子を含め,独立した2疾患である.

・先天進行性夜盲は網膜色素変性・白点状網膜症(retinitis punctata albescence)その他のジストロフィにみられる.

(成長段階で徐々に,あるいは成人後に自覚したりすることから,後天夜盲とも評価される ・・・ ¿???¿.

⇒網膜色素変性:錐体杆体機能欠損

・後天夜盲:特発夜盲(ビタミンA欠乏),症候夜盲(眼球鉄さび症,汎網膜光凝固後,自己免疫網膜症,クロロキン網膜症など).

視色素の合成障害,視細胞の変性.

過度の縮瞳(コリン作動薬),虹彩後癒着,硝子体出血など基本的に暗順応障害ではないもの

光シグナル変換 → 視細胞電位の変化が障害される.双極細胞由来のb波が消失する.

通常,暗順応異常は 網膜電図(ERG)異常と平行する.

■昼 盲 day blindness

視力が暗所よりも悪化する.コントラストが低下したような視野全体が白っぽい,かすむという症状だったりするが,‘錐体機能障害による場合’と‘そうでない場合’がある.羞明 photophobiaを伴うが,これは別として扱う.

錐体機能の問題 → 明順応障害 → 昼盲(狭義),と考える.

①錐体機能の障害:錐体ジストロフィ(錐体-杆体ジストロフィを含む)や Stargardt病などで,構造障害であるから進行性となる.

②錐体の未発達:全色盲(杆体一色覚)や青錐体一色覚,白子症でみられる.これらは停止性.

暗所から明所への明るさの変化に対応するはずの杆体から錐体への引継ぎができず杆体の弁別閾値が無限大になる,すなわち限りなく露出オーバーになる.異常錐体により杆体機能が変調をきたすらしい.

暗順応曲線は,検査開始後の一次曲線と屈曲点が測定されない(杆体暗順応曲線のみのよう).

錐体と杆体とを分離したERGにて鑑別する.

①中間透光体の問題:この場合の昼盲は,明順応障害(錐体機能障害)ではない.透光体,とくに角膜や水晶体の混濁で生じる.

②瞳孔散大

□明順応

視細胞は閾値を上げて環境の明るさに対応する.明順応では2〜3分で安定状態へと移行するが,完全に明順応が終了するのは約10分後と言われる.

|

☠用語の問題

①歴史的にはヒポクラテスが nyctalopia を夜盲の意味で用いているそうである.‘明所では見える’→‘暗所では見えない’という意味で hemeralopia が登場するのは15世紀以降の英語圏以外のヨーロッパ諸国とのことで,明治以降ドイツ医学を取り入れた本邦でも hemeralopiaを夜盲としたのは当然の成り行きであったわけだ.現代ドイツ語で Nyktalopieは昼盲である.

しかし近年では英語圏の用法に倣い nyctalopia=夜盲,hemeralopia=昼盲 として用い,さらに恐らく誤解をなくすためにそれぞれ night blindness,day blindnessとすることが多くなっている.そもそもは,

nyctalopiaは νύκτ (nykt) „night“,ἀλαός (alaos) „not seeing/blind“,ὄψ (ops) „eye“,

hemeralopiaは ημέρα (hemera) „day“,ということで,どこで入れ替わったのだろう.古代ギリシャ語と現代では,単語の切れ目が変化し合成語としての意味が正反対になる(夜は見えない vs. 夜なら見える)そうである.

②錐体・杆体の研究者は昼盲を錐体機能障害とし,光量が増すにつれ,視力・色覚・視野・時間分解能・調節能・両眼視機能等が悪化するものという説明をしている,ようである.確かに明順応障害とは違う訳だが,はてさて ・・・・・

■光覚弁 light perception

視力の程度でいう「“光覚”を弁ずるや ?」の場合,認識 perception にポイントがある.

■閾値 shreshold vs. 感度 sensitivity

閾値:必要な最小の刺激エネルギー

感度:閾値の逆数

■寄せ集め summation

三階層構造の網膜は,段階的にニューロンを替え画像処理をしている.一個のニューロンは,視野内のある一定の広がりのある領域からの入力を受け取ることになる.この空間的な範囲が受容野 receptive field である.通常,網膜中心は一対一あるいは狭い範囲で,周辺は受容野が広い.

視細胞を刺激するエネルギー強度,すなわち光覚閾値は刺激の面積に関係している.光エネルギーは強ければ狭い面積で感知され,弱ければ広い面積(多くの視細胞)で受容して感知される.空間和である. 光エネルギーは強ければ短い時間で感知され,弱ければ長い呈示時間で一定の光量に達した時に感知される.時間和である.

要するにトータルとして一定の光量に達して認知されることを意味している.

感度を高めるには広い受容野で信号を拾う必要がある.しかし細かいものの見分け(空間分解能=視力)は犠牲になる.周辺視野において,あるいは薄明視~暗所視で視力が低下するのはこのためである.

▣ 空間和(空間加重)と Riccoの法則・Piperの法則

認知できる視標の輝度と提示サイズ(面積)は反比例する.閾値以下の輝度であっても広ければ認知可能となる.

・Ricco:面積が小さい時,『閾値×面積=一定』.

・Piper:面積が大きい時,『閾値×√

面 積

=一定』.

▣ 時間和(時間加重)と Blochの法則

認知できる視標の輝度と提示時間は反比例する(明るさ感覚は,『輝度×時間』で表現できる).

・Bloch:時間が短い時,『輝度×時間=一定』.

■Weber᠆Fechnerの法則

ヒトの感覚は,ウェバー-フェヒナーの法則により対数特性を持つことが知られている.物理的刺激量Sに対して心理的感覚量Rは,

R = k log10 S (k は感覚定数)という関係にある.

感覚量は倍または半分という比でとらえる,ということで,視力については 1.0を基準として半分が 0.5,さらに半分が 0.25といった間隔になる.わかりやすいのは音程(オクターブ)かな.振動数の比が 1:2 ということで,440Hz ⇔ 880Hz とか1000Hz ⇔ 2000Hz など,それぞれ 1オクターブの関係にある

(☞☞ 続きをみる).

差ではなく比(倍数)ということで,小さな刺激を変化させると敏感に感知できるが,大きな刺激の変化ではそれほど大きく感じないのが対数特性である(この説明はおかしいと思ったら,直してみて下さい).

► 暗順応計 adaptometer

あろうことか,暗順応計の新規製造は終了,とのことである.現役機械が引退した時点で暗順応検査は博物館レベルとなるのか.それでも,

‘夜盲’は残る.

2021