飛蚊症 muscae volitantes,myodesopsia,flying flies |

光視症 photopsia,lighting flashes |

飛蚊症 floaters / Mückensehen は

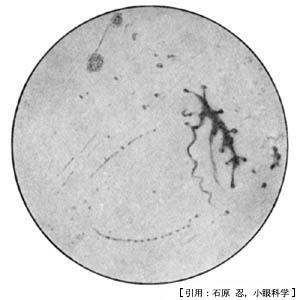

眼前に虫が飛ぶ,糸くずが漂う,髪の毛が下がる,水玉状のツブがみえるといった症状で,硝子体内の変化によるものである.飛蚊症を起こす硝子体の状態が“硝子体混濁”である.網膜自体の病変や,白内障・角膜病変で飛蚊症は起きない.

光視症 eye flashes / Lichtblitze は

光がないところで眼内に閃光を感じるもので,“光が走る”,目から“ホシ”が出る,あるいは“火の玉のようなものが見える”

閉瞼していても生じ,網膜への機械的刺激(視細胞の自生放電)による末梢性と,視神経・脳の器質的病変などによる中枢性がある.

![]()

■飛蚊症

![]() 硝子体:

解剖

/

臨床

】

硝子体:

解剖

/

臨床

】

硝子体混濁が眼底に影をつくることで自覚症が生じる.硝子体の粘性のため浮遊しているように感じる.

視覚への影響は,薄いカゲ状(紗が掛かる様,など)のものから暗黒になる程の濃い混濁(硝子体出血)まで幅広い.通常の飛蚊症は,青空や白壁を背景にして明所(縮瞳した状態)で自覚されやすいため,眼底検査のため散瞳した場合や暗い検査室内では症状が不明確となる.

眼前に影が見えるとの訴えに関しては,本症と中心・傍中心暗点とを鑑別する必要がある.飛蚊症は眼球運動にやや遅れて動き,眼球運動の静止後も慣性が残りしばらく漂う動きが続くのに対して,中心暗点は常に視野の中での位置は固定しており,眼球運動に完全に同期して動く.

|

|

■原因(生理的 ? 病理的 ?

硝子体混濁は,硝子体線維の変化(要は加齢変性)や炎症細胞(要はぶどう膜炎)・硝子体出血などが原因となる.

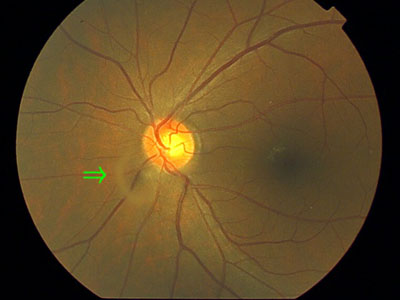

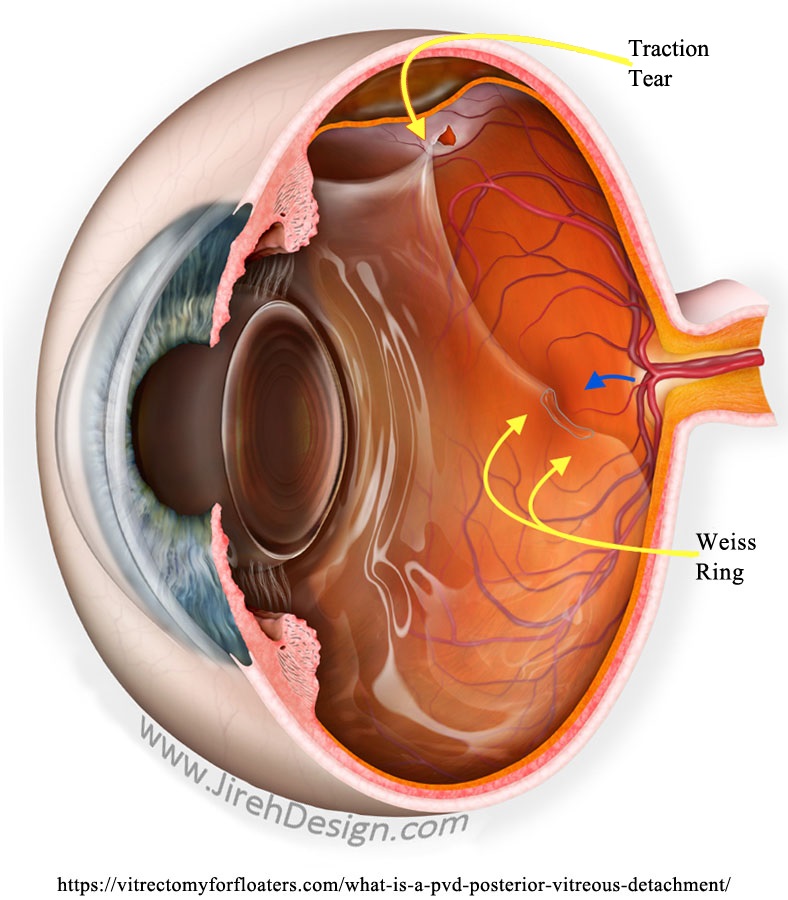

生理的 physiologicalというのは,硝子体の構造自体に原因があるもので,グリアや発生上の遺残組織などである.広い意味では加齢変化を含み,硝子体の液化・融解により収縮(syneresis)した硝子体線維の混濁物である.加齢により飛蚊症をきたすパターンは後部硝子体剝離に伴うもので,視神経乳頭部に付着していた硝子体が輪状の混濁(Weiss ring:緑矢印)となって浮遊しているものが典型である.これらの場合,通常は病的なものとは見做さないものである.

病的 pathologicalなものには,裂孔原性硝子体出血,糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症に合併する硝子体出血,ぶどう膜炎による硝子体混濁などがあり,これらは原因を検索する必要があるとともに速やかな治療が必要である.

硝子体出血やぶどう膜炎では視力低下を伴い,日によって症状が変動することが多い.変視症 の合併があれば黄斑部網膜に何らかの異常を生じており,ぶどう膜炎による黄斑浮腫や黄斑部に及びはじめた裂孔原性網膜剝離を,視野障害があれば同様に裂孔原性網膜剝離やある種の眼底出血などを疑う必要がある.また,全身疾患として糖尿病があれば増殖型糖尿病網膜症に続発した硝子体出血を疑うことになる.

◎ある研究では,病院受診の飛蚊症の原因は,

後部硝子体剝離(65%)>網膜裂孔(7%)>裂孔原性網膜剝離(3%)>硝子体出血(3%)>ぶどう膜炎(1%)>原因不明を含むその他(21%),であった.

このうちレーザー光凝固を含む外科的処置を要したのは,10%強であった.

★上で挙げたような硝子体出血がはっきりしない飛蚊症がある.網膜出血,特に静脈閉塞の発症時に自覚されるようである.やはり,血球が散らばるのであろうか.

(これらは,眼底検査を行うことで原因が明らかとなる.というか,原因検索のために眼底検査を行う.視力低下を起こすような濃い混濁は,常識的な“飛蚊症”の程度を超えているが,硝子体混濁⇔飛蚊症であることに変わりはない.)

■発症には急性発症と慢性発症を区別する.

発症時を記憶していることが多い.多くは“後部硝子体剝離”が引き金となる.

(50歳以上の飛蚊症発症は,まず後部硝子体剝離と考えてよいと云われる.30%は光視症を同時に自覚する.)

およそ80%ほどは併発症のない後部硝子体剝離で,生理的飛蚊症に含める.

合併所見としては硝子体出血と網膜裂孔形成が重要である.出血は網膜の損傷(通常は裂孔が形成される)あるいは新生血管の破綻による.

後部硝子体剝離の際の網膜裂孔形成は10~15%程とされる.光視症を伴う飛蚊症は,裂孔形成の危険性が倍以上と考えられている.このような経緯で形成される裂孔の33%が網膜剝離へ進行するというデータがある.

硝子体出血は裂孔ができるとき網膜血管も一緒に切れるためで,さらに高率に網膜剝離を示唆すると言われる.

時期がはっきりしないか10代頃から自覚しているもの.多くは硝子体線維構造の原発性変化(発生上の遺残組織や後部硝子体皮質前ポケット;つまり,個体差が大きい)であり,すなわち病的意味のないものが生理的飛蚊症である.このような状況でも,硝子体混濁と云っている.後部硝子体剝離とは無関係である.

☆ぶどう膜炎は,急性発作(例えばBehçet病)では時間の単位で,慢性の経過(例えばサルコイドーシス)では数か月以上の単位で硝子体混濁が生じる.

☆飛蚊症では,左右眼のどちらか,自覚した日時がはっきりとしているか,自覚症状が日によって変化するか,視力低下,変視症,視野欠損など他の症状も自覚しているかなどを確認する.また,高血圧や糖尿病などの全身疾患があるかも問診する.

☆Myodesopsia (ギリシャ語 myia = fly + opsis = sight).蚊はどこから?

■光視症

末梢性と中枢性がある.

①片眼性,すなわち左右眼いずれかがはっきりしており,視神経を含めた網膜細胞の自発放電とされる.

末梢性の光視症は網膜の機械的な刺激によるものであり,網膜を牽引しているかあるいは網膜を叩いている状態と考える.後部硝子体剝離に伴う飛蚊症では30%で光視症も自覚するといわれ,病的な硝子体網膜癒着の部位での硝子体牽引を疑う.したがって,網膜裂孔や網膜剝離の有無を確認する必要がある.発見しにくい硝子体網膜癒着が存在している可能性や網膜裂孔の発生を考慮して,数週以内に再検査する.

通常は耳側視野に上下に走る稲妻のような形で自覚されるもので,鼻側網膜での後部硝子体剝離の進行端で生じる.眼前でたかれたフラッシュの様な形で自覚されるものは,硝子体の急激な収縮を示す現象として裂孔の合併率が高いとされる.ただし,光視の自覚方向と機械的刺激が作用している筈の部位とは無関係とされ,裂孔形成の位置を推定することはできないとの意見も多いようである.

また,ぶどう膜炎で視細胞が刺激されて光視症を自覚することがある.

②両眼性,すなわち左右眼いずれかがはっきりせず,閃光が視野の中心付近に自覚される場合は視覚中枢の病変(視覚陽性現象)でみられる.

中枢性には閃輝暗点を含めることがあるが,片頭痛年齢より高齢にシフトし後頭葉の動静脈奇形や動脈瘤を疑う.

③光視症では,左右眼のどちらか,自覚した日時,光の方向または形状,自覚症状の反復性と症状が発現するときの精神的・肉体的条件,症状の持続時間を問診するとともに,他の自覚症状として飛蚊症,頭痛,視野欠損などがあるかなどを確認する.

④眼閃:眼科以外では,眼(火)華閃発の語が用いられる.phosphene

★光視症は,実在しない光を認識する状態である.一般に中枢由来において,はっきり形を認識できない現象は後頭部,形が認識できる時は側頭部での発現とされる.

❶閃光(phosphene):無形(火花,稲妻,虹,等)の光.特に電気的・機械的刺激による人工的なもの.

❷閃輝(photopsia):有形(幾何学模様や図形)の画像

❸幻視(visual hallucunation):複雑な画像(人物,動物,景色,車,等)の実在様の感覚.

幻覚の一種として,器質性の脳障害(てんかんなどの発作性疾患,薬物・アルコール性の障害,レビー小体型認知症,脳の感染症など)の場合によくみられる症状

❹視覚保持(palinopsia):刺激消失後の画像の再出現

★実在する光では,過敏というかたちでの症状が主である.

❶羞明(photophobia):

❷グレア(glare):

![]()

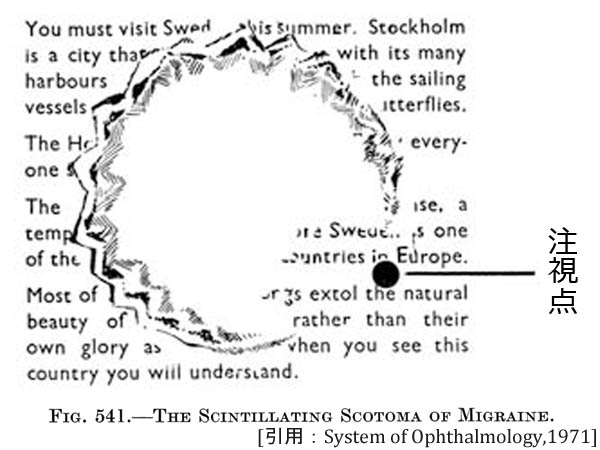

■閃輝暗点 scintillating scotoma

中枢性光視症の代表的疾患として閃輝暗点がある(閃輝暗点と診断できた時点で,“光視症”とは言わない).

問診で,視野の中心付近にギザギザした歯車状の閃光が出現し,拡大しながら10~20分閃光が持続し,閃光が消えて数分以内に拍動性の片頭痛が起こり,ときに流涙や悪心・嘔吐などの自律神経症状を伴うことが確認できれば,閃輝暗点の診断は容易である.基本的に両眼“半盲性”の症状であるが,“片眼”の現象と表現され易い.ギザギザの部分(陽性症候)は光った状態で何色かに着色され,中心部は閃光に被われるか画像がフェード(陰性症候)されるようである.

★片頭痛との関連

片頭痛の病態として,“頭蓋内血管周囲の神経が敏感になり感作(sensitization)された状態”が考えられている.ここに セロトニン の動向が関わる.

片頭痛 classic migraineの眼症状の典型が閃輝暗点である.閃輝暗点は2大別され,きらきらした光・点・線を感じるのが陽性徴候で,視覚消失があれば陰性徴候とする.通常は実性暗点として自覚し,後頭葉視覚野の視覚陽性現象(実態は神経細胞の電気活動抑制が起こり伝播・拡大する皮質拡延性抑制)とされている.

類似の細動脈性攣縮が網膜内に起こることがある(網膜性片頭痛).これは単眼の視覚障害を伴う片頭痛であるが,機能の脱落(視覚陰性現象)を示す一過性黒内障や視神経疾患を除外する必要がある.

偏頭痛 ・・・ この字はさいきん見かけませんな

⭓ CGRP;calcitonin gene-related peptide:カルシトニン遺伝子関連ペプチド.CGRPは三叉神経系に多く発現し,脳の周囲の血管の平滑筋細胞に発現しているCGRP受容体に作用して、血管拡張、神経原性炎症などに関与する.抗CGRP抗体および抗CGRP受容体抗体が新治療薬となっている.

☆頭痛って ?(頭痛の分類はこちら)

この中で閃輝暗点は,視覚性前兆といい“前兆のある片頭痛 migraine with aura”に位置づけられている.

また群発頭痛は,副交感神経を介して縮瞳や結膜充血を起こすことで注意が必要である.

眼筋麻痺性片頭痛は,“頭部神経痛および中枢性顔面痛の群”のカテゴリーと考えられている.

▒ 内視現象 entopic phenomenon

外界からの光が結像の過程で修飾・変調され異様に見えるとか,光がないにもかかわらず光が見えたりする現象を総称する.

透光体での光の散乱・吸収,黄斑色素による短波長光の吸収,網膜の機械的刺激,視細胞のノイズなどにより,自然な状態で起こる場合と特定の状況で発生する場合がある.

a.飛蚊

b.ブルーフィールド内視現象

明るい均一な面を見たとき,特に青色光は網膜血管の赤血球に吸収され白血球を通過した光が輝点として動く.

c.網膜血管の陰影(Purkinje)

暗所で強膜を強力に照明すると,血管陰影が見える.

(眼科診察室では,細隙灯顕微鏡検査時に被検者が実感する.)

d.phosphene フォスフェン;閃光;疑似視覚

眼球を圧迫すると発する閃きを特にフォスフェンという.暗視野では眼球の動きによって閃光を感じる.

輪のように見えることがある.毛様体部分あるいは視神経乳頭部での現象 ・・・ らしい ?

digitoⲻocular sign(指眼現象:FranceschettiⲻLeber phenomenon)というのも あるし・・・

眼から火がでるとか「ホシ」が飛ぶという感覚は光視症に通ずる,がしかし一応,光視症とは区別して解釈する ??

強いて言えば,phosphene を自覚した状態が photopsia かな.

因みに phos (φῶς) 光,phainein (φαίνειν) 現れる,の合成語とのことである.

e.Haidinger brushes ハイジンガーブラシ

偏光光に因る,青色と黄色のパターン.

f.Maxwell斑

g.虹視症(暈輪)

h.網膜ノイズ

最高感度近辺で自覚される背景ノイズ.

i.その他

急激な運動のあとなどで視野のなかに多数の小輝点の点滅が生じることがある.

![]()

2023