3つの教育キーワード3 keywords in our education

目次

- 帝京大学SPHが大切にする3つの教育

- 人々の健康を守るための核となる知識

- どのように健康問題を解決していくか

- 問題を解決していくために求められる能力

帝京大学SPHが大切にする3つの教育

基本5分野 問題解決アプローチ コンピテンシー

帝京大学SPHは公衆衛生の実務の専門家育成を目指し、

この3つの教育を大切にしながら大学院生の指導にあたっています。

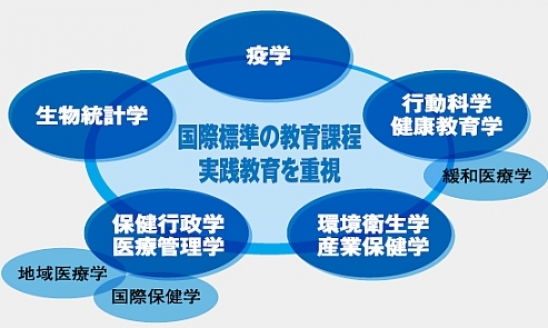

1.基本5分野の知識と技能を体系的に取得する

公衆衛生大学院(SPH)では図にある5つの分野を体系的に学び、知識と技能を身につけることが必要とされています。帝京大学では国際的基準に沿った内容を意識したカリキュラムを編成しています。

米国型の公衆衛生専門職大学院認定基準に準拠したカリキュラムを ハーバード大学と共同で教育プログラムを開発・運営しています。

基本5分野の2018年度における実際の授業科目や授業時間割は以下からご覧ください。

- 専門職学位課程(MPH)

- 博士後期課程(DrPH)

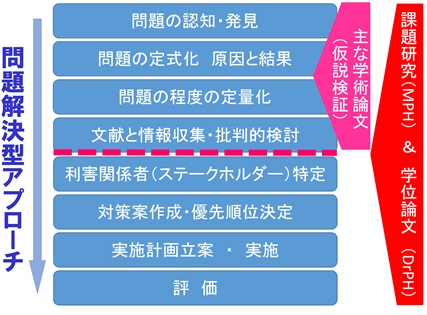

2.問題解決のアプローチ を実践する

多様な分野にわたる公衆衛生の課題を解決するには、データを分析して発表するだけでは足りません。社会問題を取り上げてそれを分析した後、その結果をもとに政策やプロジェクトを企画立案し、実施にこぎつけるよう交渉することが求められます。

本当に問題を解決する方法を身につけるために

帝京大学では次の8段階から成る問題解決型アプローチの習得を目指して 教育しています。とくに卒業時に提出が求められている MPHの課題研究とDrPHの学位論文にとって重要な枠組みです。

あなたが現状を変えたいと思う課題は何ですか?

あなたがこれまで社会の健康にかかわる課題を眺めていて、もしくはあなたがこれまで保健医療にかかわる者として、患者などの個人、病院や役所などの組織・機関で働いていて困ったこと、問題だと思ったこと、もっと良くしたいと感じることを選び出します。それは重要なこと、本質的なことであり、かつあなたが、何かしら働きかけうる事でなくてはなりません。そういう意味で、

あなたが是非、現状を変えたいと思う公衆衛生の課題は何ですか?

それを本SPHの疫学ではYと呼びます。

Yは、はじめは漠然としているかもしれませんし、以下の検討を進めていく うちに変わったり、第2、第3のYが現れるたりするかもしれません。

仮説をたてる: 問題の原因(X)と結果(Y)

あなたが考える公衆衛生の問題の原因は何なのか?

どうしてそういう結果になるのか?

問題をシンプルに考えて仮説をたてます。

この原因を本SPHの疫学ではXと呼びます。

Xも初めは漠然としたものであるかもしれませんし、検討を進めるうちに 変わるかもしれません。第2、第3のXが現れるかもしれません。 複数のXの中で、大きくYに影響するもの、かつ変更可能性の高いもの を見つける必要があります。

ここで注意すべきなのは、最終的にはXもYも定義が明確で、プラス (+)/マイナス(−)のどちらかに決められるか、または測定できるもので なくてはなりません。

例えば「健康か否か」は、立場によって+になったり、−になったり しますので、そのままではXとYにはあまりふさわしくありません。

原因(X) → 結果(Y) の関係を測る

問題の原因(X)と結果(Y)について、それぞれを最も適切に表現する 尺度を考える必要があります。つまり、どうやって問題の原因と結果の重要 性を「測るか?」ということです。XとYそれぞれに関する量的情報・データ を集めて、あなたが懸念している「問題Yがどの程度重大なのか」を測ると 同時に、「Xの変更によりYがどれほど大きく変わる可能性があるか」を探りましょう。

あなたが考える問題について、過去にはどのような議論がなされていたのでしょうか。学術的研究、行政等資料などから調べて整理しておきます。 もし、学術的にだいたい結論が出ているのであれば、あなたが考えたXとY は実は今一番大事なXとYではない可能性があります。

Xが原因でYという問題が起こることが分かっているのに、その問題Y が続いているとしましょう。その場合、Yを変化させるためには、さらにXと いう原因を確かめるよりは、今よりYを変化させられるXをもう一度考えた 方が良いかもしれません。

たとえば肺がん(Y)の原因をタバコ(X)とするよりは、タバコの値段が 安いことを原因(X)としてはどうでしょうか?

|

さて、ここまでは通常の学術論文として、とくに仮説検証型の論文になりうる 内容です。けれども、科学的根拠をあげて原因と結果をつきとめたとしても、 実際にその論文や情報だけでは、人々を健康にする政策やプロジェクトの立ち上げに 至らせ、人々の健康に関する行動を変えることにはなりません。 これから先を考えてこそ「公衆衛生」の本領発揮といえるでしょう。 |

問題の解決に賛成する人も多くいるでしょう。けれども賛成する人ばかり ではありません。どのような立場の人がいますか?どのような反対意見が ありますか?関係者を同定して、その賛否の立場と影響力の強さ、そして その関係者を動かす方法を分析します。

利害関係者はまず問題Yに対する立場や意見で分析しますが、次の ステップ「6.対案作成」と「7.実施計画立案」での対案選択に当たり、 もう一度考え直す必要があります。なぜならば、いくつもの異なった対案 や条件によっては、賛否の立場や影響力が変化することがあるからです。

問題解決には自由な発想で多くの方法を考えることが大事です。

けれども、携わる人、使えるお金、得られる資源も限られている現実社会 の中では優先順位をつけて対策案を選定する必要もあります。

どのように資源を分配するか。どのような案を企画するか。効果はあるのか。人々の行動を変化させる対策をつくるのは難しいものです。

対策案を実施するための詳細な計画をたてます。本当に計画をたてると、そして実施するとなると、それはそれで様々な問題が出てくるものです。

実施した対策案は成功しましたか?失敗しましたか?いずれにせよ

何らかの対策を実施した後にはその評価を行います。

評価は最終的には「問題がどのくらい変わったか?」で判断します。

問題Yの変化度ということですね。これをアウトカム(Outcome)と呼びます。

けれども、今後のより広い観点からみた問題の改善のためには、 組織や人材、資金、機材といった構造(Structure)の評価や最終的な アウトカムに至るまでの人々の主体的参加や意識づけ、目的達成の ための仲間づくりなど過程(Process)の評価も忘れてはなりません。

そしてまた公衆衛生の問題解決は続きます。

※ 特に、途中の1〜4のステップの部分を深めると主に仮説検証型の通常の学術論文の執筆につながります。そしてステップ5〜8も経済評価や政策分析として、しばしば学術論文にもなっています。

本SPHでは既に多くの卒業生や在学生が、自分の課題研究を学術論文にして公表しています。こうした論文執筆や学会発表など、公表に関する技術も大学院で学ぶ専門職の技能のひとつです。

3. コンピテンシー を身につける

社会を変える人(Change Agent)を育てる

それは公衆衛生の分野でも、広く私たち社会全体でも求められています。

まずは現在の社会を眺めてください。

世界の人々の健康を維持するためには多くの課題があります。これからの高齢化社会は今までにわたしたちが経験したことのない社会が待っています。そして今は感染症以外の疾病が世界の大多数を占めるようにもなっています。技術革新が進む中で医療も進化しています。しかし、医療が高度になればその分お金もかかります。また、貧困により必要な医療が受けられない人々もいます。このように問題が多様化する中で公衆衛生のあり方も変わってきています。

健康にかかわる人も医療従事者だけではありません。ときには行政、住民、 民間企業、NGO、政治家などを巻き込んだ問題解決も必要であり、その人々と対話してより健康的な社会にする方策を議論する必要もあります。こうなると科学的知識や学術的素養だけでは公衆衛生の専門家育成はできません。

保健医療の課題を解決するときには、科学的に問題の原因と結果を示すだけでは足りません。ときには法律や政策を変えざるを得ないこともあるかもしれません。何等かの健康にかかわるプログラムを企画しなくてはならないこともあるでしょう。現在の価値観が多様化する中で、多くの人になるべく個人の自由を奪わずに健康的な行動を選んでもらう方法はあるでしょうか。

社会を変えうる人材育成

そこで注目されているのが、コンピテンシーを鍛える教育です。コンピテンシー とは、一般に高い能力を持つ人が備えている資質のことであり、コンピテンシー 基盤型教育はそうした資質を引き出す教育です。

公衆衛生の実務の場では勉学の知識や問題解決のためのデータ分析以上のことが求められます。帝京大学では次の8つのコンピテンシーを日本でのMaster of Public Health (MPH)とDoctor of Public Health (DrPH)取得者に必要と考えて教育しています。

MPHとDrPHのコンピテンシー

| MPH | DrPH |

| 1.職業意識 | 1. 職業意識と倫理 |

| 2.多様性と文化 | 2.批判的分析 |

| 3.コミュニケーションと情報科学 | 3.コミュニケーション |

| 4.計画策定 | 4.運営管理(マネジメント) |

| 5.リーダーシップ | 5.リーダーシップ |

| 6.システム思考 | 6.地域・文化交流 |

| 7.医学・生物学的基礎 | 7.アドボカシ― |

| 8.国際通用性 | 8.国際通用性 |

帝京大学では日本の公衆衛生大学院で初めてこのコンピテンシー基盤型教育に取り組んでいます。とくにMPHは課題研究、DrPHも論文執筆にとどまらない 成果をまとめることでコンピテンシーが養われていきます。授業でもフィールドでの活動、主体性が求められるグループ学習など、座学だけではない授業でコンピテンシーを培っていきます。

コンピテンシー基盤型教育は世界の公衆衛生大学院でも議論されて導入されています。既に欧州や米国の公衆衛生大学院協会では近年そのモデルが形成されました。またWorld Health Organization(WHO)の人材育成、英国の医学雑誌であるLancet誌が提案した21世紀の保健医療従事者教育でも取り上げられている教育手法です。

日本からも世界標準の公衆衛生専門家を育成する機関でありたい。

そう願って、帝京大学では2014年度から日本で初めて公衆衛生大学院におけるコンピテンシー基盤型教育を中心に行うことにしました。

わたしたち教員も、公衆衛生の実現にはどうしたらよいのか。それにはいかなる人材が必要なのかを考え続けています。自ら公衆衛生教育を変えて、より健康な社会を実現するために。

帝京大学では「人々を健康にすること」に取り組むため

1.公衆衛生の基本5分野の知識と技能を体系的に取得し、

2.問題解決のアプローチを実践し、

3.コンピテンシーを身につけた MPHとDrPH取得者を教育して

より良い社会を目指しています。

来たれ、将来のChange Agent !